山河尺素读后感1000字

《山河尺素》是一本由朱幼棣 / 翟永存著作,后浪丨四川人民出版社出版的平装图书,本书定价:45.00元,页数:432,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《山河尺素》精选点评:

●对这两位并不了解,但在图书馆偶然翻到了,觉得还挺有意思的,就拿回来读了。 两个人的书信互通,基本都是一些日常的生活、读书之类的。刚看几篇还觉得有趣,看多了难免倦怠。

●没办法产生共情,我还是太俗

●太tm不要脸了……丢知识分子的人,把这种事拿出来出版,恶心!

●打给幼公……未亡人。。算了。。

●呕...

●额。。。

●坐在先锋书店就着一杯咖啡看完这部尺素集,和最后未亡人的悼怀。虽不知此二人之其他,但权且相信,俗世中尚有透彻的灵魂,与深刻的爱情。

●推荐是觉得朱先生还有点书生意气, 特别是看他说的,计划生育政策,房价, 530前夕的股票, 读来有点回复历史的感觉。 文笔很好。 再,朱先生点评国内很多文人, 我真的不能同意更多, 有点英雄所见略同的感觉。 哈哈, 他的夫人也是才女, 只是心机有点明显。 打赌这本书里很多她自己的信没有放上来,或者修改过。

●应该还算是领导里有情怀的了……本以为会喜欢这种夫妻爱情的对话方式,内容读来却真是平平,起初甚至有些造作。对他们当事人来说或许是最好的经历吧

●被后几十页触动掉泪,真的希望有情人能相伴到老。读的中间一直在想中年男女之间的情书也是一样的热烈直接啊,真的是一对文艺中年。但,仍学到不少,虽有一些酸和自我夸奖看起来不太舒服,瑕不掩瑜,仍是一本值得一看的书。只是有一个问题,如果朱还活着,他会同意把书信集结成册给别人看吗?

《山河尺素》读后感(一):从诗词歌赋谈到人生哲学

兰从西安出差回来,一到家,就兴冲冲的拿出这本书,给我读了其中的一段,说看到这段话就毫不犹豫的把书买下来,送给我当礼物了。

我笑了笑,于是2017年的最后一天晚上,伴着新年的欢愉气氛,我开始读这本书,一看就再也停不下来,连连称赞,不断的和兰分享书中的思想字句。

我最喜欢书中的第一二部分,四十多岁的永存老师和五十多岁的朱先生像十七八岁一样相爱,字字纯真,情感真挚,让我这位二十多岁的“少女”读起来忍不住都有些羞涩,更不消说他们只见过一两次面啊!这种爱情萌芽阶段的渴望炙热让我也回忆起刚恋爱时候的甜蜜激动,美味又迷人哩。

两位不仅谈情说爱,还都是颇有见地的学者,写作、读书、旅行、摄影、书画,无所不谈,朱先生聊起领导政治豪气冲天,所言皆坦荡,我简直为他什么话都敢说的正直结舌!永存老师诗词歌赋张嘴就来,有时也会有小女子的任性犹豫,但总的来说也是毫不逊色的才女一枚。

这才真的是从诗词歌赋谈到人生哲学,时不时也会为缥缈的感情吵架质疑,结果还是好的,在一起了,虽然十年不到的时间,朱先生不幸去世。沉痛悼念。愿永存老师安好。

写到这里,想起来我的兰,有时书里的字句就像他跟我说过的一样。想起我们从相识相爱的四年了,也一直书信来往,不免觉得自己好生幸运呢。在俗世中找到一人聊聊心之所向,快哉快哉。

我们一定要继续写下去呢。好习惯。

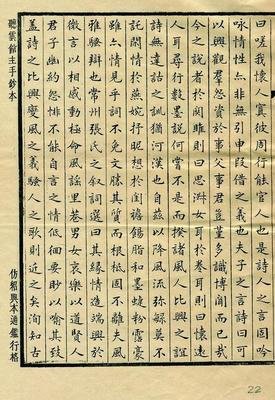

《山河尺素》读后感(二):《山河尺素》序 一位古典知识分子的日常

朱幼棣谢世有年了。

当年在新华社时,他是我的同事、前辈、老大哥,是我见过的知识分子中,最有古之名士风采的一位。

一方面,他好古敏思,是位为人厚道、温润如玉的谦谦君子。另一方面,其爱好及学识之博,宛若启蒙运动年代的“大百科全书”学派。

他出身于浙江黄岩的一个书法世家,祖父是位功力深厚的书法家,因而也学得一手极潇洒的毛笔字,每每令人惊艳;他还是一位珠宝鉴赏家,专门写过一本关于宝石的书;他从山东大学的中文系毕业,后到新华社和国务院研究室任职,是一位标准的“文人”,早年却做过地质勘探和技术工作,背着笨重的测量仪表跑遍中国河山。

他曾骄傲地说,他所有对中国地理的认识,小半得自古书中,大半得自脚下。在此知行合一之上的,是他中国顶尖级历史地理学者的学识,此类话题之于他,有若书房散步,娓娓道来自如似随手摘取一本掉落在地上的书本。

有一年,他将数篇历史地理散文新作发于我。我读罢十分感慨,便怂恿他结集成册、付梓出版。他由此心动,日月积累,终于成稿,书中照片大多是他亲手之作,经此才知他还是准专业级的摄影家。这一部呕心之作便是后来的《后望书》。

我感慨于他深具古风的学识与人格,说他“生错了年代”,因为这样的一位知识分子,在今日看来实在已经罕见。

2015年6 月3 日,接到他去世的消息时,心头猛然生出生命脆弱的痛感。朋友平时飘零各地,常常数年没有联系,总想着来日方长,大不了老了之后赖在一起,不想竟是诀别。

过去一年多时间里,朱幼棣的夫人翟永存女士整理他们早年间的往来信件,记录了自相识相爱的点滴细节。这“鸿雁传书”的典故,若是放在往昔,也必然成为他“颇具古风”的佐证,而现下则只能作我们纪念他的方式了。

这一份几百页的书稿里,我粗粗统计了一番,共有563 处与“书”相关的文字。其中九成以上意指书本之“书”,另有348 处与“读”相关的文字。读书人,几乎每一天都离不开与读书相关的生活。与之相对的,“想”与“爱”出现得更为频繁,分别有1000 多处与455 处。

在我看来,这便是一个古典知识分子的日常了,平日读书、钻研学问、进入到第一线就调研,在外时思念爱人、以书件寄情。他们熬至深夜一笔笔写出来的大作,是其位于人前、社会性的抱负与理想,而与爱人、家人间低声的细语、传输的文件,则更代表其平日的性情。

似他这般士大夫式的传统知识分子,在现代都市,去世一位便是少一位,除了他们的作品,多读读他们的生平,或是本人,或是亲友的回忆录,俱已成为拉近与之距离的仅有途径。

吴晓波

《山河尺素》读后感(三):文人之路

那天去后浪,在许多书中,拿起这一本。封面山迢水远,壮阔辽遥,色彩深合我意。山河尺素这名字也好,看过书后更觉得名字好,贴切而文采斐然。朱幼棣我素无所知,他在后浪所出的其他书籍,皆太专业,我只看了书名。

这本书首先是本爱情书。俗话说,中年人的爱情,如同老房子着了火,救也救不得。我觉得这火样爱情一经烧起,索性让它烧个痛快,烧去颓唐与徘徊,烧出一片美丽新世界。朱幼棣与翟永存的爱情就是如此。他俩零六年底相识,零七年十一结婚,一五年六月朱去世,这不到十年的缘分,论浓烈程度,稀释到五十年也满够甜蜜。天不假年。这爱情太美,觉得自己不配评价。书最后的几篇翟永存的悼亡文章,终于使我绷不住,痛哭一场。还是不说了。

这本书也是文人书。自古文人报国,是“谏”,是“上达圣听”,是提供决策参考和参与决策。他们很少是决策的那个人和那个集团。文人的价值在“用”。正如书中提到的几处,秘书和参谋眼光太超前了,领导尚未见及的,也并不受重视。但文人要为人所用,自己的主张不能太多,奉命做文章才是本业。说白了,他们是工具,是需要什么就写什么就提供什么的“智库”。比如作者对三峡和南水北调的不同意见,对计划生育的超前思考,对医改和药业的大局掌握,无人“纳谏”的,就只能不再写、不再说;采纳了的,才可进一步推动。对都江堰建水电站事项的否决是为数不多的落地的决策之一,当然不建的决策还是当地政府作出来的。

但是处在这么一个位置,资源是无人能比的。这条通往“圣听”的路是许多基层、行业难得的可以与高层对话的通路,而这也恰恰是他的工作。这种人他真正厉害的不是对某一件事、某一个领域、某一个产业研究得透彻,而是只要工作需要,即使他一无所知的领域,也可以运用自己的方法搞深搞透,写出有份量的决策参考。从国家层面到地方层面,都有这么一批人有这个本事。决策是随意的么?没有经过民意的决策,随意性有,还可能很大。但要说决策没有经过论证,那是瞎说。

这部分人位高而权不重,不从事具体操作,如果对做官没有太热切的追求,出事的可能性很小。所以反而可以得到一部分自由,较少受到具体权力的束缚与牵制。朱说中、南海是“风暴眼”,是最平静的地方,就是这个意思。有抱负的文人,这算得是一个很好的舞台。

朱幼棣在他经纶济世心之外,是个传统文人。好书法,好文学。书里有许多这方面的评论,都是真话。比如他说贾平凹的字,毕淑敏的小说,周国平的散文,我觉得都很有见地。尤其是对周国平的评论,非常公道而准确。他自己的兴趣,在地质,在考古,在方言,在书法。而这每一项,他都好像是掌握了一把锥子,扎得进去,钻得出来。其实无他,惟“坚持”尔。令人佩服。

我常常想,一提到“官僚”,好像是很负面的概念,除了贪权误国,中饱私囊,就没什么实用。其实社会的进步是很多很多人努力的结果,抹杀任何一部分人的功绩,都不公平。看这本书,更坚定了我的这个想法。一个不求“上进”的“僚”,他的抱负与无奈,使命感与奋斗路,是一个活生生的、立体的、高水平的人生之路,是一个成为了“士”的文人之路,是一个并未流于庸俗与油腻的率真而深情的男人之路。

非常好的一本书。深情与深度兼具,文采与风采共有。

《山河尺素》读后感(四):《山河尺素》读后

三星

书信集,厚厚四百多页挺快看完,一直没时间回顾。看豆瓣短评有人说感动有人评恶心。理解这两极,虽二人特别是朱幼棣颇有所成,但放到文人圈学者圈记者圈甚至仅从文感情怀上看,又都微不足道。这与我们平素看鲁迅沈从文的书信集不同,对这些”大家“早有预期,书信集里很多句子也早成名句,读时颇有窥私之快。小人物有小人物的欢喜哀愁,无关伟大,只是称情。无关伟大,只是称情。顺着书信两人的情感发展一览无余,从崇拜到暗示、试探、赌气、和好一路到婚嫁,本来这样书信往来无誉无咎,但如果私人化的情感披露放在日光灯下,有了审美的拙劣就格外刺眼,犹如当街秀亲昵,如是美的定格也被放大了,若口水横溢眼鼻狰狞,就不能怪路人不堪忍受了。书中朱幼棣表现出忧国忧民,为人真挚,人格尚美,文辞姿态也都得体,小翟就差许多意思。书是朱故世后翟出的,可能觉得这部集结会给她加分吧。 文人以信代言,在网络如此方便的今天,别说纸书信,连email也要淡出爱侣们的视野。看完这本书又补了点经典书信集句。 《朱生豪情书全集》:“天如愿地冷了,不是吗? 我一定不笑你,因为我没有资格笑你。我们都是世上多余的人,但至少我们对于彼此都是世界上最重要的人。 我一天一天明白你的平凡,同时却一天一天愈加深切地爱你。你如照镜子,你不会看得见你特别好的所在,但你如走进我的心里来时,你一定能知道自己是怎样好法(这是一个很古怪的说法,不是?) 一切不要惶恐,都有魔鬼作主。” 《湘行书简》:“我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”一直在心里荡漾…… 与人相爱无上美好,若能一起生活、偕老,是上苍的福祉。相爱的人说话喜欢夸张,史铁生行文严谨又文气纵横,还有鲁迅,也有这样的一面。 《爱你就像爱生命》:“我把我整个的灵魂都给你,连同它的怪癖,耍小脾气,忽明忽暗,一千八百种坏毛病。它真讨厌,只有一点好,爱你。” 《两地书》:“滔滔不绝很容易,可我只想和你在一个慢下来的世界里交谈。” 还有波伏娃的书信集,人性相同,哪怕文化有差异。

《越洋情书》“我渴望能见你一面,但请你记得,我不会开口要求要见你。这不是因为骄傲,你知道我在你面前毫无骄傲可言,而是因为,唯有你也想见我的时候,我们见面才有意义”。

还有马克思写给燕妮的信:”我的亲爱的:我又给你写信了,因为我孤独,因为我感到难过,我经常在心里和你交谈,但你根本不知道,既听不到也不能回答我。我的照片纵然照得不高明。但对我却极有用.....你好像真的在我的面前,我衷心珍爱你,自顶至踵地吻你,跪倒在你的眼前,叹息着说:“我爱你,夫人!”暂时的别离是有益的,因为经常的接触会显得单调,从而使事物间的差别消失。甚至宝塔在近处也显得不那么高,而日常生活琐事若接触密了就会过度地胀大。热情也是如此。日常的习惯由于亲近会完全吸引住一个人而表现为热情。只要它的直接对象在视野中消失,它也就不再存在。深挚的热情同于它的对象的亲近会表现为日常的习惯,而在别离的魔术般的影响下会壮大起来并重新具有它固有的力量。我的爱情就是如此。只要我们一为空间所分隔,我就立即明白,时间之于我的爱情正如阳光雨露之于植物--使其滋长。我对你的爱情,只要你远离我身边,就会显出它的本来面目,像巨人一样的面目。在这爱情上集中了我的所有精力和全部感情。我又一次感到自己是一个真正的人,因为我感到了一种强烈的热情。你会微笑,我的亲爱的,你会问。为什么我突然这样滔滔不绝?不过,我如能把你那温柔而纯洁的心紧贴在自己的心上,我就会默默无言,不作一声。我不能以唇吻你,只得求助于文字,以文字来传达亲吻...诚然,世间有许多女人,而且有些非常美丽。但是哪里还能找到一副容颜,它的每一个线条,甚至每一处皱纹,能引起我的生命中的最强烈而美好的回忆?“

这本《山河尺素》虽厚,看出的亦是不分中外,古今一同的简单人性。翟永存功利、心机又缺乏耐性,朱幼棣单纯、呆萌又有些倔脾气。人可以符号化,却没有绝对的相同个体,爱情也是,相类有,却没有绝对的同一款。最后,天底下没有卑微的花朵,只要是真心相爱总应被尊重。就为他们曾经有爱和书信集的厚度献上敬意吧。

2018.10.20