《闲话闲说》读后感摘抄

《闲话闲说》是一本由阿城著作,江苏凤凰文艺出版社出版的平装图书,本书定价:36.00元,页数:164,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《闲话闲说》精选点评:

●mark一些,对五四文化运动那部分一头雾水,但礼究不下庶人这个观点,很有感慨

●规定的自我检查制度,要比旧的官方检查制度坏一千倍。

●中文里的颓废,是先要有物质、文化的底子的,在这底子上沉溺,养成敏感乃至大废不起,精致到欲语无言,赏心悦目把玩终日却涕泪忽至。

●科普文集

●说实话,读过后没留下深刻地感受,观点很单一,

●言简意赅

●丙申年第23本。推荐

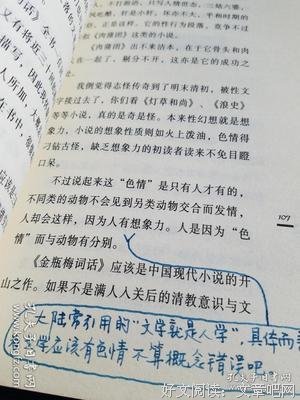

●哈哈,太好玩了,跟以前版本的大段奉命删除不同,这版用”口“口口“口口口口”代替敏感词语。一种久违的感觉,重回小学根据句子填词语时代!

●吉光片羽。以世俗为中心,主要谈论了两块内容吧,和小说、和政治社会结构的关系。世俗的元气充沛,一种生活。

●这是我做过最难的完形填空

《闲话闲说》读后感(一):礼不下庶人

从世俗到小说,真是掰开了、揉碎了,娓娓道来。

孔子道,礼不下庶人。孔子以仁讲礼是针对权力阶层,而不是对平民。

宋朝始,礼下庶人。在宋朝,女人守寡后,如果不再嫁的话,基本难以养活自己,可能会饿死。有人就问,寡妇能否再嫁。程朱理学说道,饿死事小,失节事大。对别人这么要求,而提出“存天理,灭人欲”的朱熹,在生活却是怎么做的呢。更不用说缠足对女性的迫害。

阿城讲到,很多清朝地方志在辛亥革命后,用文明棍量高卖掉。大陆已经消失的世俗精致文化在香港保存着。

我就想到,大家总说日本茶道和花道源自华夏,仔细一想,这些技艺倒正是因为换了土地才开枝散叶。

《闲话闲说》读后感(二):闲阅闲记

从中国世俗谈中国小说,没有一样是我熟悉的,却也能看得津津有味,作者功力可见一斑。

对于当代的吐槽,难免只能拐弯抹角指桑骂槐,同时代的人看了,定是深有体会会心一笑;虽无亲身经历但有学识有智商的人看了,也能心有感悟受教良多。两者皆非的我看了,只能两眼一瞎,胡乱揣测。更何况此书还创新地框框了N多个敏感词,实在令学渣哭笑不得。这个完形填空,只能交白卷了。不知哪里可以看到带答案的教参啊?!

稍微做点笔记:

儒教管理世俗的秩序,道教负责这秩序之间的生活质量,这样一种实际操作系统,中国世俗社会焉能不“超稳定”?

天主教中的天堂,实在吸收不了中国人,在中国人看来,进天堂就永远回不到现世了。原罪,中国人根本就拒绝承认,因为原罪隐含着对祖宗的不敬。印度佛教轮回的终极目的是要脱离现实世界,中国世俗则把它改造为回到一个将来的更好的世界。中国佛教的寺庙,曾是中国最早的当铺,唐代佛寺还常搞拍卖,元代搞过类似现在彩票的签筹。还有放贷、收租。这么看来少林寺释永信方丈的ceo做派,其实是很正统很古典的呢。

从周开始,包括推崇周制的孔子,一直是宣扬《礼记》中记载的“礼不下庶人”。例如美国政客如有桃色新闻,立刻会败选,一般公民则无所谓,就是礼不下庶人的意思。然从宋开始,礼下庶人严重起来了。民国初年的反“吃人的礼教”,是宋以后礼下庶人的反弹,只不过当时的读书人一竿子打到孔子,孔子总是被误会。

后半本对中国小说的评论,总让我忍不住想记书单,但自知是肯定看不下去的,有这样的综述看看挺好,够了。

《闲话闲说》读后感(三):谁都能装大师

有时候真替大陆的作家着急。就像大陆的基础教育一样,是通才教育。大陆作家除了写小说,还要研究历史文化、文艺理论,据说还有调解邻里纠纷、帮老乡打官司的。 阿城除了“三王”算是成熟的作品,把扯闲篇的东西结集出版我只能理解为骗钱。我要是把当年上学那会儿卧谈会的“闲话”弄出来还真不比这书本差。而且他书中说的那点玩意儿八十年代末九十年代初是挺新鲜(比如对“鸳鸯蝴蝶派”和张爱玲的重新认识),如今在我这个未必受过系统高等文科教育的人看来都只是常识了。只能说视野开阔了,谁都能装大师。 关键是书中基本没说出个什么道理来。列举了不少作家作品,到底好在何处?如果说因为写了“中国世俗”就是好,那和“文革”以内容判断文艺的标准是如出一辙啊。 只有对《红楼梦》讲得多一点,《红楼梦》好是因为“曹雪芹将中国诗的意识引入小说(P98)”。那什么是“将中国诗的意识引入小说”?阿城这样写“即是把握住世俗关系的‘象’之上有个‘意’”。看不明白。直到P145对苏童“以《狂奔》结尾的那条白色孝带为我最欣赏的意象”,我才大致明白阿城认为好小说(诗化小说)是要用意象来写的。这倒是挺有趣的观点。但是革命文学也是有意象的啊。可能阿城觉得不世俗,算不得好。当然,这只是“闲话”,不是理论。本来就是“闲说”,哪有体系。 可以看出阿城是个聪明人,而且极聪明。P83面对女知青的诬陷即是一例。P147写挖苦他的书店女老板“只是眼线描得稍重了”,这一笔损得厉害。文人果然削笔如刀。聪明人的毛病就是懒,我自己就是。P146阿城给自己开脱,不是不想写,是写不好。你们看我对自己要求多高啊。不是不想写,是写得好的人太多了,我和各位大师比不了啊。被我点名的年轻人你们很有潜力大陆文坛的未来就交给你们了你们要努力啊。 好多“天窗”。这一条是针对出版社或者大陆言论环境的。

《闲话闲说》读后感(四):读完《闲话闲说》后的闲想

阿城说,鼎是商周做饭的锅,闽南话如今还用鼎来称呼锅。于是打电话向在泉州的老友求证,果然如此,有一点小惊讶,也有一点小开心。阿城张口而来的闲话,究竟是驳杂有趣的知识,而非不着边际的吹牛。

在看似散乱的讲谈中,其实贯穿了一条主线,那就是国家权力与世俗社会的关系。阿城毕竟是四九年生人,教科书上所言的历次运动,于他而言不是静止的说辞,而是成长的记忆,甚至切身的经历。新中国自高层到底层建立了一套精密的国家机器,权力的触角逐步深入社会的每一个角落,令人无所逃遁,也不能像古人一样归隐。与之相比,“礼下庶人”的古法,不过是费孝通所言教化的权力,温和且有限。

读到这些,我早年的阅读记忆突然冒了出来。早到什么时候呢?说不清楚。模模糊糊,大概是上小学前,也就是五岁之前。那会儿跟爷爷奶奶还有刚成年的叔叔住在一个大院子里。不知道因为什么机缘,翻到了哥哥姐姐还有叔叔上学时用的教材。当时书是稀罕物品,尤其是在山乡村野,所以即便他们毕业了,也还被家人小心收藏着。书里的内容,如今只记得教材里收录的小说,讲的是农民分田分地分牲口。现在想来,不觉一惊:原来我的最初阅读体验,也是权力触角的一次延伸,尽管在偏僻的济源的一个偏僻的村庄!不过,值得庆幸的是,还好中毒不深。

《闲话闲说》读后感(五):瞎打字

首先骂死出版社

这是第一本我接触到的全是框框的书

之前在网络上看到被阉割过的书,总是想笑

但是这本书落到自己手里,却是怎么都笑不出来

书很短

两个下午就可以看完

讲的是中国世俗和中国小说

世俗方面概念有点模糊

没错,哪怕阿城老师废了极大的气力来讲

我看自为世俗仍是一头雾水

我对不起阿城老师

但是世俗的部分很杂讲的很有趣我喜欢

小说方面,苦于我是个文盲

实在没有看过几本书

就很尴尬

讲的人书没听说过没看过

自然也很难理解他们的派别风格

原来知识水平真的会限制读书

我之前一直以为读书是没有门槛的

是我错了,我对不起蔡文涛

中国小说这点讲的是发展史略显无聊

但中间穿插的专制很有意思有空的时候好好想一想

他也不骂人

一个个全是在夸,一水的好评

看上去像极了假货

有一点非常有趣的就是

阿城老师全书对文革的批判态度

关于文革的大部分重要内容和文学有关系不多

就是一些史实令人咋舌

当然重要部分都已经被阉割

亿点点政治成分都没有

看上去非常健康是个青少年读物

经历过的事实,回避算不得好汉。

这句话送给编写教科书的人

也送给不愿承认历史的日本右翼

偶尔的妙语实在是让人一激灵

重燃看书的趣味

文化常识方面讲的也很多

生殖器的汉字,八大姓

骂人的话

这些看了真的是大有脾益

不错,这应该是本杂书

有些知识我晓得

就觉得自己是天下第一牛逼

当然更多的时候,不百分之八十的时候都处于我怎么这么垃圾的状态中

感谢阿城老师开出的书单

我尽力,争取