一瞬的光线、色彩和阴影的读后感大全

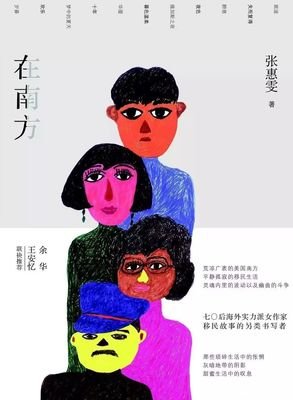

《一瞬的光线、色彩和阴影》是一本由张惠雯著作,北京十月文艺出版社出版的平装图书,本书定价:36:00,页数:255,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(一):张惠雯出手如梦

转张亦辉老师的评价:

惠雯小说的好,那种细致内敛妥贴准确同时又具备诗的复杂与深度的叙述,很难被一般的评论把握与阐述。她的小说不在意地气与本土性,无意靠向国内的文学热点,而是直接切入超越性的也是永恒的情感与人性,叙写爱的七彩谱系,构建情的博物馆。她出手如梦,一开始就那么成熟,那么自信和坚执,那么自成格局。小说那种润物细无声的精妙与美好,一定会被越来越多的人认识并喜爱。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(二):如果你想读不一样的中国文学,和中国小说,那么这本就是。

张惠雯一出场就很惊艳,短篇接连发在“收获”杂志。她最拿手的也是短篇小说。早期的带有魔幻色彩的短篇,象征味道十足,这是国内大部分作家无法做到的。后期回归现实关怀,但这些不是她最拿手的。

她最拿手的还是“纯情”小说,我为什么不说爱情,而说“纯情”,因为她小说大部分的人没有相恋,只是情愫,一种萌动,在未达到轰轰烈烈的爱情之前的“纯情”,不求结果,只求过程,享受了,便是“永恒”。

这大概也是张的价值吧!这些代表作便是《爱情的五个瞬间》、《暴风雨》、《醉意》等。

这本小说集都是她早期惊人之作,和后期的成熟之作,值得阅读。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(三):为了鼓励有益的分享, 少于50字的评论将在前页论坛里发表。

请尊重创作者的劳动,勿提供下载信息、或转载他人的文章。

为了鼓励有益的分享, 少于5请尊重创作者的劳动,勿提供下载信息、或转载他人的文章。

为了鼓励有益的分享, 少于50字的评论将在前页论坛里发表。

如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节,请勾选“有关键情节透露”。豆瓣将显示提示,以免没有看过的人扫兴。请尊重创作者的劳动,勿提供下载信息、或转载他人的文章。

为了鼓励有益的分享, 少于50字的评论将在前页论坛里发表。

如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节,请勾选“有关键情节透露”。豆瓣将显示提示,以免没有看过的人扫兴。请尊重创作者的劳动,勿提供下载信息、或转载他人的文章。

为了鼓励有益的分享, 少于50字的评论将在前页论坛里发表。

如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节,请勾选“有关键情节透露”。豆瓣将显示提示,以免没有看过的人扫兴。请尊重创作者的劳动,勿提供下载信息、或转载他人的文章。

为了鼓励有益的分享, 少于50字的评论将在前页论坛里发表。

如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节,请勾选“有关键情节透露”。豆瓣将显示提示,以免没有看过的人扫兴。请尊重创作者的劳动,勿提供下载信息、或转载他人的文章。

为了鼓励有益的分享, 少于50字的评论将在前页论坛里发表。

如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节,请勾选“有关键情节透露”。豆瓣将显示提示,以免没有看过的人扫兴。请尊重创作者的劳动,勿提供下载信息、或转载他人的文章。

为了鼓励有益的分享, 少于50字的评论将在前页论坛里发表。

如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节,请勾选“有关键情节透露”。豆瓣将显示提示,以免没有看过的人扫兴。0字的评论将在前页论坛里发表。

如果评论涉及电影和小说的结局和关键情节,请勾选“有关键情节透露”。豆瓣将显示提示,以免没有看过的人扫兴。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(四):触动的心灵

当看完一个爱情故事的时候,我都会闭上眼努力的让故事在大脑里再过一遍,同时对故事做一些假设,如果这样结果又会怎样?爱情的开始有很多种,分手也有很多种,但是唯一不变的是热恋时的激情。人都渴望有自己的爱情,害怕分手,但是当互相闹得不可开交时,都忘了最初的想法,将爱情弄得很多人不敢接近,自然爱情也多了很多的味道,有甜蜜的、有酸涩的还有苦苦的。不管结局如何,但都会刻骨铭心。

初恋时分的纯挚之爱、七年之痒的牵绊之爱、有缘无分的暧昧之情、触动心怀的忘年之恋、毫无预兆的偶然邂逅、历经坎坷的相依相守……各种“爱”的婉转情思,爱情的不同面貌、不同境遇的存在,淋漓尽致。一瞬的光线、色彩和阴影,表现爱的隽永、婉约,却又不失唯美。我们能从张惠雯的故事中感受淡淡的忧伤和恋恋的不舍,一切都这么顺其自然,切合生活又有文学气息。

能够触动心灵的事物,不需要多久亲润,就需一瞬间,一瞬间能够使人大彻大悟。《一瞬的光线、色彩和阴影》这个书名让我联想到爱情从开始到结束的整个过程。一瞬的光线是初遇自己喜欢的人,让然感觉世界有种光明的温暖,光线代表温暖和光明,象征爱情的美好。一瞬的色彩是热恋的表现,让人感觉世界的充满了各种各样的味道,不同的色彩,有着不同的暗喻,但是热恋中的色彩总是明亮的。一瞬的阴影则是爱情的结束,和每一个悲伤故事的结尾一样,都是阴暗的而且悲伤的阴影很难走出去。从整体看这本书,所有的十二个故事的发展脉络都是延续这样的发展路线,只不过表达故事内容所用的语言不同,有不同就有其独到的含义。一百个读者就有一百个哈姆雷特,书中独到的含义还需要读者自己细细品味。

书中提到,女人都喜欢玫瑰,除了玫瑰象征爱情之外,还有就是玫瑰有颜色、气味同时还有刺。如果你觉得观察一个女人的很慢,那就去看看玫瑰吧,她们是一样的。种一朵玫瑰,照顾一个喜欢的人,生活原本可以这样美好。我觉得可惜的是我看见张惠雯的这本书有点晚,晚的自己不知道什么是爱情。一语惊醒梦中人,一本书让我清醒许多,我想这也是作者所期望的把!

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(五):看一场不散场的电影

她爱上的不过是一个夜晚,是一个想象中的人,它们让她接近过幸福。

——前言

我非常喜欢看韩国的爱情电影,不是喜剧的那种,或是伦理,或是情色,在这些有着牛奶般细腻画质的电影里总有触动心扉的地方,比如说我很喜欢的一部,孙艺珍和裴勇俊主演的《外出》。在看这本书的过程中,我真真切切地找到了同样的感觉,看完之后回味绵长,就像是欣赏一场永不散场的电影。

这个世界上的事没有能不能,只有想不想。以前自己不想碰触的感情,现在想去尝试尝试,继而想与之产生联系,就这样慢慢产生了不可思议的化学反应。

就像是被暴风雨困在车中的孤身男女,哪怕是不伦,哪怕是这一生唯一的一次温暖的交集;就像是深爱同一个人的两个人,拥抱,亲吻,彼此支撑依靠;就像是一直试图紧紧攥住爱情,焦虑无措的男子,最后在年轻的妻子怀中慢慢睡去;就像是女人与不是自己丈夫的男人那无望疯狂的爱欲…你会是谁的新欢与旧爱,你会是谁一辈子的念念不忘抑或一时激情,又有几人能说清道明呢?

如果只是抱着看一部言情小说的心态去欣赏这些故事,那真是辜负了。爱情中那些复杂庞大的部分被作者用举重若轻的文字描绘出来,其中的震撼早已穿透了字符,抵达了内心最秘密,最核心的地方。

饮食男女永远是小说中永恒不变的主题,男男女女的爱欲故事每天都在灯红酒绿的城市中上演。相遇、相识、相爱、分离,大家都在情欲的丛林中徘徊,在彼此一辈子相守的承诺里登场离场。这是一部文字电影,或诗意,或苍凉,或无奈,或疯狂,百味具杂。无非是因为人是欲望的动物,每个男女心中都曾有过的躁动,故事中的人物有的隐忍克制,有的屈从于自己的欲望,那些我们不愿去直面的爱情的孤独与荒唐,在作者的娓娓道来中让人有一种微微沉醉的着迷。

爱,真的就是如此,哪怕你发疯一般寻找,也永远找不到答案。在看这本书的过程中,一直在听着尧十三的新歌《旧情人,我是时间的新欢》,好音乐与好的文字总是绝配,就像是四月里的第一场雪,就像是有天宇航员终于登上飞船,独自一人向深空巡航,却发现宇宙和想象中完全两样,比自己想象的要更美,美到忘记呼吸,一无所有。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(六):人到情多情转薄 ——读《一瞬的光线、色彩和阴影》

文/望月听雪

这本书适合女子在阳光灿烂的冬日,沏一壶茶,沐浴在午后的阳光中,小酌小品;或者在阴冷多雨的冬日,窝在温馨的小宅中,任屋外风吹雨打,暖暖地徜徉在字里行间,任文字驱使心情起伏,或悲或喜,或殇或痛。

全书分成十二个小篇章,仿佛一年十二个月,走过春夏秋冬、一年四季,文字中慢慢读来,有青涩的青春,暗涌的爱慕,有“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”的伤心欲绝,也有“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的欣喜若狂,但悲伤最莫过于生离死别、阴阳相隔,“从此伤春伤别,黄昏只对梨花”,唯有梦中才能见到那个魂牵梦绕的人。

“如果她说过那样的话,如果她从不把我对她的依赖当成负累,这就是我的幸福。”

——《歌》篇

这个故事的主人公是个女孩,依赖的也是个女孩——晓棠。开始就定格在阴郁低迷的医院,晓棠已经在病中,在备受折磨的心绪里照顾着病中的她,终于禁不住病痛的折磨,撒手人寰。于是,往事一幕幕再现,和晓棠青春飞扬的相伴相依,曾经守护着主人公的小姐姐,甚至曾经在两人命悬一线,遭遇绑架之前,睿智地自救。守在原地,始终期盼着童年好友回归故里,但事与愿违,好友患病,在青春正好的年华里离去。“又到了这样的季节,空中飘满了杨絮。…….年复一年……于是又是春天。但是那些日子已经无声无息地流走了…….青春、幸福、健康、生命。”“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。”

“回忆往昔,那令人神魂颠倒的爱。”

——普希金,写在《爱情的五个瞬间》篇开头

《爱情的五个瞬间》篇中最末一则小故事《童年的玫瑰》讲述了情窦初开的少年和一位妈妈辈刘姨间深厚的情意,同情刘姨身世的同时,在与之交谈中了解了她对爱的执着,亦在懵懂之间似懂非懂对于爱的含义;在她临终之际,把珍爱的画册、相片、花卉图片集都嘱托少年保管,“她说:‘因为你懂得爱别人,从小就懂得。’”少年也确实不负所托,小心地保管着逝者幸福的记忆。“我如今也经历了爱情,渐渐了解了她试图告诉我的那些秘密。但没有一朵比得上这朵童年的玫瑰,她根植在我心里最深的地方,缀满记忆中那些永恒的瞬间,盛开着甜蜜、芳香、痛苦和深红色的死亡……”

“是谁欣喜呐喊,当蓝色诞生之时?

——聂鲁达,写在《蓝色时代》篇开头

“和其他高中二年级的男孩儿相比,他比较安静,不爱和父母争执。”这个安静的大男孩,在和妈妈接来住的一个高中同窗阿姨的交往中,慢慢喜欢上了这个个性开放的年长女性。非常和上面一个故事相似然而细节处又那么的不同,结局也是传来阿姨患癌的消息,寄出了没有署名的明信片。“黄昏时候橘色的光芒已经泼染在街道、楼房和路旁的大树上。上车之前,他又回头看了一眼:矮墩墩的邮筒孤单而静默地立在那儿,仿佛被遗忘在一切光线、色彩和阴影之中。”提及此篇,不难看出,末尾点了书名,终于仿佛知晓作者书名背后的寓意......

以上仅是采撷了其中最为难忘悲情的片段,因为往往悲剧读完令人印象深刻,厌倦回味,唏嘘慨叹。“人到情多情转薄,而今真个悔多情。又到断肠回首处,泪偷零。”

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(七):落在心间的忧伤°

——评《一瞬的光线、色彩和阴影》

文/蓦烟如雪

我是第一次接触张惠雯的文字,她河南人,却是连续获得两届新加坡国家金笔奖的作者,她曾获新加坡教育部奖学金赴新加坡留学,她现在是旅居美国的新加坡《联合早报》 的专栏作家,她的人生还是多有传奇的一面。

她的文字初次看见,会觉得很散文化,这是和庆山、张晓风都不同路数,她把散文的修饰加注在她的短篇小说中,很书面语,却能很唯美,很简洁,她不会大篇幅的对话,也不会大篇幅的形容人物,她喜欢用烘托的文字。让人物贴合着景致去走。

看到她的文字,有一瞬间,我会想到三岛由纪夫,因为在看《奔马》的时候,我也发现他喜欢用这样的手法,但是这种叙述的感觉,还是第一次看到,她曾说,文学中的人很快乐,但在现实中也很孤独,在新加坡这个纯粹现代、资本主义的都市,这种孤独感更深,尤其感到自己很难和周围的人交流,自己的行径在别人眼中成了古怪。于是,有些伤感、烦恼。或许就是这份古怪,让她的文字更为与众不同,她很少接触外界,她的文字里没有太多的曲折,穿插的很简单,又很隐晦。

在《暴风雨之后》中,作者是倒叙的手法,作为读者的我们都能感受隐匿在小车里的性压抑,他们都在异地,这篇短文是看到尾声才恍然,他们并不是夫妻,这种挑战人伦的故事,并不值得宣扬,所以他们都压抑着彼此,跨越不了,又无法前进的悲哀,横亘期间,女主搭车和男主一起回去,遇见了暴风雨,车熄火在路上,车内太过安静,她夸赞闪电的美,作者把两个人的别扭,写的淋漓尽致,他们被关在一个狭小、封闭的空间里,因为暴风雨和外界隔绝,他们坐得很近,又似乎无事可干,因为这样的契机,他们靠在一起,那些羞涩的、胆怯的和那些不能冲破的都在刹那间剥落了,他们不管彼此的身份,哪怕这种爱情并没有结局,他们还是大胆的在车里发生了关系,这种隐喻的爱情,把车里的憋闷都发挥的恰到好处,作者有着细腻的心思,她把二人的纠结都写了出来,甚至暴风雨都是二人的心境,它把过去、未来、道德、现实的顾虑都消解了。

回忆,发生,嫉妒,每一个穿插都写了他们之间的联系和不可重复,雨和缓下来,敲打在树枝、窗台这些地方,发出如同嘶哑的旧风铃一般的声响。他想到自己过去干的事儿多愚蠢:要抓住一种稍纵即逝的东西,要为梦幻般的事物寻找证明。他差点连仅有的那点东西也失去了。屋子里此时幽暗的光线,雨和回忆的残余气味,昏沉而令人困倦的声响,这一切都合他的意,这才是他的生活,温存不过像电光一样偶然而短暂……他如今心绪平静,对她再没有一点恨意,他知道她是对的,失忆是对的,至少,它封存住了一点过去的甜蜜 - 那是往事留下的唯一痕迹。

她的文字是她的特色,就像《歌》中那种隐晦的友谊,青春、幸福、健康甚至是生命,都刻画得如此鲜明,“我没有觉得自己残缺不全,相反,很多人并不如我这么完满,他们不懂得爱,也没有爱过任何人,而我懂得。”

似乎这句话也是她自己的心声。

在《年轻的妻子》里也是老少配,离婚男年纪大,容易怀疑美貌的妻子,他跟踪、怀疑、嫉妒都一步步的显露,他发现自己的生命里藏存着稚气和童真,但他为了爱愿意退一步,他愿意沉溺其中,可能这里冲破的更多的是抉择。

幸福可能就是一念之间,而不知道为何,我却在每篇文字里,看见了忧伤。

可能这也是她文字的魅力吧。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(八):一瞬的所有

《一瞬的光线、色彩和阴影》,光线、色彩、阴影,可以组成一个轮回。起初,随着光线的照入,一切便有了光芒和色彩。而光明不能永久,事物总会转而黑暗,所有的发生轮转在一线之间。这是我对书名的理解,无论爱情还是做事,发展的都不会一直一帆风顺,中间总有各种起承转合。作者张惠雯在书中写就的那些故事就是如此,爱情的发展总有点意外,故事外还有另一个故事,每个人物都不简单。

书里故事的男女主,多用他和她来代替,较少有称呼。某个夜晚,他和她驾车从一个城市到另一个城市。途中,暴雨毫不留情的倾泼下来,他们不得不在一处高地停车躲雨。在那个暴风雨来临的夜晚,在静谧的车里,他和她有了点莫名的暧昧。

回到自己的城市后,他们各自回归自己的生活。他对那晚念念不忘,参加移民会、宴会,制造各种机会见面。她仿佛当那晚不存在,总是疏远着他。书里把男子对她的思念挣扎、女子的敬而远之刻画的很深。女子有丈夫,在他与女子丈夫在小花园里相会,她焦急寻来生怕他把那晚的事情告诉丈夫。那种“出轨”就怕另一伴知道的焦躁不安心里,描写的很真实。男子也在那晚彻底想开了:她的失忆是对的,至少封存住了一点过去的甜蜜,那是往事留下的唯一痕迹。

那晚车厢里的甜蜜是一瞬的,之后就要回归现实的生活。男子的迷恋不能自拔、女子的清醒面对现实,作者短暂到连都不是却又有点“出轨”偷情的故事,描写的细腻而紧张。男子的不忘,女子的不安,读着故事就能感受男女主的情感。《暴风雨之后》,紧张又有点刺激。

《爱情的五个瞬间》,男孩借摩托第一次带女孩出去兜风,回程摩托车没油了。女孩嫌男孩非要跑那么远,还要步行很长一段路回程。男孩委屈的推着摩托找加油站、用毛巾擦一擦后座免得弄脏女孩的裙子。男女孩之间那种青涩又最真的爱恋,在作者的笔下看的令人怦然心动,年轻的爱恋就是这样纯纯真真的,男子笨拙的表达爱意,女孩骄傲的享受着。最后,女孩发现男孩羞涩却最用心的表达,在回程时用力抱住了男孩的腰,听,那是爱情的声音。

书里的故事,在细节描写、心理刻画等方面很细腻和深入。《年轻的妻子》,四十七岁的教授再婚三十岁的妻子,老夫少妻配。四十七的男人在怀疑娇妻爱的不是自己而是地位和金钱,多疑敏感,白天上班突然回家查勤、妻子打电话匆匆挂断怀疑有鬼、妻子回国与友团聚随后追踪回国。作为“年老”丈夫那种患得患失、疑神疑鬼的行为、心里等描写特别真实。“不强求别人给予自己的幸福、不刻意追求两人世界的一致,而是敞开身体和灵魂去体会和沉溺,那么大家都会幸福。”

《一瞬的光线、色彩和阴暗》,看张惠雯讲述不一样、精彩的故事。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(九):大师气象

张惠雯的《岁暮》是我在《收获》杂志的微信公众号上读到的,当时就深深着迷,觉得这个女作家太不一样,太厉害了。首当其冲的就是她无可挑剔的语言,而放眼当下大陆文坛,“故事会”蔚然成风,“大白话”几乎成了小说语言的主流。当然,有的作家用“大白话”也能写得很出色,构思、立意、叙事、个人风格也许都能为他们加分,但缺失了语言这块,就少了气象。世界顶级的文学大师几乎没有不重视语言的,我欣赏张惠雯不仅在于此,更在于她驾驭题材面的宽广度,艺术创作手法的高度娴熟(尤其是细腻、精准的心理分析和细节描写),小说结构的完整,节奏把控的恰当……张惠雯的小说具有世界级的眼光和水准,完全可以和门罗等作家的作品比肩抗衡。

从某种意义上来说,张惠雯确实追随了契诃夫的脚步,而且将契诃夫的精髓继承得非常到位(因为我自己本人也是契诃夫的死忠粉,所以对她的好感又加深了一层)。她的小说中,也有屠格涅夫、蒲宁的俄式抒情和诗意。作为一个女作家,她作品中的慈柔、宽怀、母性的悲悯和光芒也颇为难得。这点可以和我粉的另一个女作家孙频对比,孙频的天才,那种从黑暗深处流淌出来的血腥气味,鬼魅的诗意,绝望的残酷,都非常个性和极端。两者没有高下之分,但就视野和胸襟上,张惠雯展现了更全面的能力。

这本集子是我看的第二本张惠雯,个人感觉比之前的《两次相遇》更好。看到网上的资料显示这些篇目的创作时间不一,确实在读的时候也发现有参差感,但整体上仍是华人女作家的高水准。下面就简单谈谈自己的观感。

首先这个集子上的腰封定位是有问题的,可能也是为了将这些篇目以“爱”的主题整合起来。但个人认为这个集子里的小说并没有局限在“爱情”上,更准确的说是人性分析,是心灵是情感上的观照,也有孤独,但并不是那种绝望的孤独(像她之前的《群盲》是一篇非常绝望的小说,但通篇又焕发着绝望的光芒),而是会让人感到温暖的,被化解了的孤独。

这十二篇小说里,《歌》和《岛上的苏珊娜》是比较弱的两篇,前者近乎是回忆性的散文(这也是我在读当下一些作家的小说时感觉到的问题),这和题材的选择有关。《岛》似是早期作品,不做评述。

《暴风雨之后》《醉意》《岁暮》是这个集子里质量比较高的三篇,其中《岁暮》非常优秀,我已经读了不下五遍,有乔伊斯《死者》、伍尔夫《到灯塔去》的气质。张惠雯在这篇小说里展现了她驾驭群戏的高超能力,以及对人物关系微妙变化的把控力,写得非常大气,尤其是结尾,荡气回肠又出奇得淡定、优雅、从容,非常有国际范儿。《暴风雨之后》和《醉意》都写“精神出轨”,也是心理分析的经典范例。张惠雯驾驭这类贴近她生活圈子的题材游刃有余,也容易发挥出高水平。

《在屋顶上散步》和《蓝色时代》也是我非常喜欢的两篇,可能是和我本人少年题材的小说创作倾向有关(朋友说我一直在写青春残酷物语,这也是我个人想有所突破的)。不得不说张惠雯这两篇很对我口味,值得我学习。写少年的孤独,写少年被“情感教育”后的心灵成长,前者很轻盈很诗意,后者则是“蓝色的温暖”。(可能《蓝色时代》最后的情节会稍显刻意,这也是我后面要谈到的,张惠雯的作品并不重情节,更贴近印象派)

《年轻的妻子》《爱情的五个瞬间》《末日的爱情》倒是真写“爱情”了,但其实并不尽然。《年轻的妻子》里患“妻子出轨妄想症”的教授心理写得如此真实,《爱情的五个瞬间》第一节的初恋情愫,男孩女孩之间一点一滴的小动作和情绪,都把握得如此细腻,后面几节很像几幅剪影,诗化的电影镜头,非常唯美,也是非常俄式风格的。最后一小节和《歌》一样偏散文化。《末日的爱情》像一场奇幻大片,张惠雯极大限度地展现了她的灵气和才华。

剩下的两篇,《月圆之夜》比较特殊,用了第一人称,且有通俗侦探小说的元素,故事情节依然不复杂,但仍展现了张惠雯强大的心理刻画功力。《安娜和我》写人象之恋,很感人,也是最让我感受到她悲悯情怀的一篇。

如果你看小说仅仅是想看故事,那么张惠雯可能会让你失望,但如果你想看的是有水准、有内涵的艺术作品,张惠雯的小说可以说是大陆难得一见的优秀之作。如果说她还有什么缺点的话,可能要牵涉到男作家和女作家的差别问题,这里也简单谈几句。个人觉得男作家在观念和认知上对读者的影响更大,或者说得通俗一点,还是男作家更有“思想性”,男作家的创作体系更清晰,视野、思辨、胸襟一般都较女作家开阔(这又有男性掌握话语权的问题,不扯)。举个例子,国内知名女作家被冠以“女卡夫卡”之名,我前段时间看了她的一个长篇觉得异常深刻,但后来想想,还是有“不够”之处,因就是缺了“思想”这一块,而国内某知名男小说家的小说却让我感觉到他自己创造出了类似卡夫卡的东西并且在小说里行使了他的观念,比前面的女作家更接近“先锋”的本质。说了这么多是想表达男性在思维、观念上的创造力也许确实强于女性,所以关于张惠雯作品尚有创作上升空间的问题,就不再赘述了。

总之,张惠雯这样的作家偏精英化,不能得到大众的追捧是正常的,而她已经远远地将国内一干男女作家甩在了身后……期待女神的新作,问鼎更高峰。

《一瞬的光线、色彩和阴影》读后感(十):书评A007:人到情多情转薄 ——读《一瞬的光线、色彩和阴影》

文/望月听雪

这本书适合女子在阳光灿烂的冬日,沏一壶茶,沐浴在午后的阳光中,小酌小品;或者在阴冷多雨的冬日,窝在温馨的小宅中,任屋外风吹雨打,暖暖地徜徉在字里行间,任文字驱使心情起伏,或悲或喜,或殇或痛。

全书分成十二个小篇章,仿佛一年十二个月,走过春夏秋冬、一年四季,文字中慢慢读来,有青涩的青春,暗涌的爱慕,有“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”的伤心欲绝,也有“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的欣喜若狂,但悲伤最莫过于生离死别、阴阳相隔,“从此伤春伤别,黄昏只对梨花”,唯有梦中才能见到那个魂牵梦绕的人。

“如果她说过那样的话,如果她从不把我对她的依赖当成负累,这就是我的幸福。”

——《歌》篇

这个故事的主人公是个女孩,依赖的也是个女孩——晓棠。开始就定格在阴郁低迷的医院,晓棠已经在病中,在备受折磨的心绪里照顾着病中的她,终于禁不住病痛的折磨,撒手人寰。于是,往事一幕幕再现,和晓棠青春飞扬的相伴相依,曾经守护着主人公的小姐姐,甚至曾经在两人命悬一线,遭遇绑架之前,睿智地自救。守在原地,始终期盼着童年好友回归故里,但事与愿违,好友患病,在青春正好的年华里离去。“又到了这样的季节,空中飘满了杨絮。…….年复一年……于是又是春天。但是那些日子已经无声无息地流走了…….青春、幸福、健康、生命。”“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。”

“回忆往昔,那令人神魂颠倒的爱。”

——普希金,写在《爱情的五个瞬间》篇开头

《爱情的五个瞬间》篇中最末一则小故事《童年的玫瑰》讲述了情窦初开的少年和一位妈妈辈刘姨间深厚的情意,同情刘姨身世的同时,在与之交谈中了解了她对爱的执着,亦在懵懂之间似懂非懂对于爱的含义;在她临终之际,把珍爱的画册、相片、花卉图片集都嘱托少年保管,“她说:‘因为你懂得爱别人,从小就懂得。’”少年也确实不负所托,小心地保管着逝者幸福的记忆。“我如今也经历了爱情,渐渐了解了她试图告诉我的那些秘密。但没有一朵比得上这朵童年的玫瑰,她根植在我心里最深的地方,缀满记忆中那些永恒的瞬间,盛开着甜蜜、芳香、痛苦和深红色的死亡……”

“是谁欣喜呐喊,当蓝色诞生之时?

——聂鲁达,写在《蓝色时代》篇开头

“和其他高中二年级的男孩儿相比,他比较安静,不爱和父母争执。”这个安静的大男孩,在和妈妈接来住的一个高中同窗阿姨的交往中,慢慢喜欢上了这个个性开放的年长女性。非常和上面一个故事相似然而细节处又那么的不同,结局也是传来阿姨患癌的消息,寄出了没有署名的明信片。“黄昏时候橘色的光芒已经泼染在街道、楼房和路旁的大树上。上车之前,他又回头看了一眼:矮墩墩的邮筒孤单而静默地立在那儿,仿佛被遗忘在一切光线、色彩和阴影之中。”提及此篇,不难看出,末尾点了书名,终于仿佛知晓作者书名背后的寓意......

以上仅是采撷了其中最为难忘悲情的片段,因为往往悲剧读完令人印象深刻,厌倦回味,唏嘘慨叹。“人到情多情转薄,而今真个悔多情。又到断肠回首处,泪偷零。”