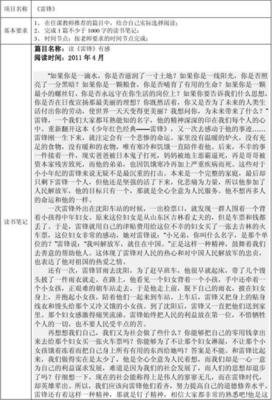

密林中经典读后感有感

《密林中》是一本由周嘉宁著作,广西师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:35.00,页数:256,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《密林中》读后感(一):迷茫三部曲

是在微博大V推荐下遇到这本书,客观的来说有值得让人回味反复的语句,但不多,通篇下来大概不到二十处,用一个晚上的时间看完,感觉也就是一个汉子内心的女作家(或者即将成为)连续在感情路上遭遇渣男的故事。

《密林中》读后感(二):评《密林中》

我实在是觉得很好看。而且看到了一些让我感到安慰的一些片段。我一直想知道青春文学究竟该如何写得好,我感觉这本书没有被青春框住,在这个年纪看到还很庆幸,知道自己该好好度过二十来岁的日子。真的有被戳到,所以写了一些感性的读后感。我很喜欢大澍和小衰这些人,活生生的艺术青年。而且书里的纠结和怀疑都很真切。我还想私心请教一下,为什么蘑菇说北京是适合写小说的地方呢。

《密林中》读后感(三):评《密林中》

一个没什么野心从一开始就不自信的女孩,想要通过她渴望的那些男人身上找到她继续在这个世上活着的动力,在这个过程里,她发现他们也不能支撑自己走过这个她不太喜欢的世界,她离开他们,可还是过的一团糟,她一开始抛弃的最有兴趣的东西,她重新捡了起来,靠这个获得了大多数人认为的成功,可她还是开心不起来,她觉得女性这个身份束缚了她,她摆脱不了这个男性社会里作为附庸的存在。结尾,她似乎想通了,不再做抵抗了。

《密林中》读后感(四):困境

买了这本书有段时间了,断断续续地翻看。白天睡得有点多,辗转无法入睡,便拿了书看,便也看完了。个人觉得一本书或者一部电影,总会有一句话让我印象深刻变觉得是没白读。

“我的困境是什么?大概就是,无法变成一个男人,却也无法感知普通女人所能感知到的幸福。”

这句话点明了阳阳的挣扎和困惑,也是这书的重要看点,且原谅我作为一个女性视角的偏见。说得普通一点,就是不愿将就而心有不甘,陷入一种焦灼,黏腻的状态。然后心有不安,有不甘,心便乱,乱即困。

这样的状态让人恐慌,要么埋首眼前的事,麻痹自己(也未必不好,相比于困境中的挣扎,也不失为一种保全的方式),要么破而立,当然二者不冲突。若做不到大破而立,那就慢慢来,总有想清楚的一天,或者生活总会让你做出选择。

书的结尾很开放,每个人领悟到的东西不同,所能想到的结果便不同,各自心中的阳阳都在生活的池塘里游。

《密林中》读后感(五):out of woods

小说的很大部分我看的缺乏耐心,我没有过那个年纪,我可以跟大学刚毕业的阳阳和大澎一样,还有资本肆意妄为,可能性格和心智的不同,让我始终对于小说中"年轻"的这一部分看不下去。分享给好朋友我的感受"为什么明明看起来很傻逼的东西,有人能觉得很酷",他回答说"你觉得他不酷,他觉得他酷,那你说他酷不酷"。只觉得尾的第三部分是出彩的,太后知后觉,并没有在前面看出小说想要表达的主题。全书都在围绕"写小说",而挣脱男人绕过男人,可以独自去面对世界的任何的女人,大概也是作者想要表达的东西。对爱人嫉妒得发狂,最终毁了自己的生活。其实本来,就没有太多公平的事情,成功有必然,也会有偶然,总还生活在一个固执追问为何世界的大大小小不是完全按照自己的价值观运行的小宇宙里,大概永远也无法理解和面对这个世界的严苛。长大吧。

《密林中》读后感(六):一点想法

写得很不错。阳阳在一个文学网站上写文章得到赏识;后来因为采访帮忙认识男友,但从不想成为男人背后的女人和男友分开;到后来认识中年作家,后中年作家再次写作成功而和他分开。不甘在男人,她要独自,以自己的名义面对世界。在失业、身体不好的情况下她写了个长篇,最终成功,可却不知道是不是因为她最先在文学网站上认识的他的原因。

女主角内向,与周围格格不入,也不主动参与这些世俗,却并不是她故意的,性格就是这样,大概这就是在写作上有才华的人的特点吧。不知道她为什么那么久没写文章,直到最后独自了,没有工作了,也没男友了,才在一个同样有写作才能的网友网上陪伴下写了文章最终成功?因为她不够孤独?依赖男性?

这篇小说说到写作者的自我怀疑,不管是阳阳这样的年轻作家还是成名的中年作家都存在。大概这是每一个作家都经历过的吧。对想要走这条路的人很有用。

《密林中》读后感(七):残酷的丛林

看了第一段和第三段,大概能想到第二段的内容,我想说,这确实是一本私人的书,作者内心底层的思考和煎熬通过阳阳一点一点地挖掘出来,毫无掩盖地袒露给大家看,多么有勇气,敏感又骄傲,第一段说阳阳的骄傲让她不能跟大澎在一起,而第三段,阳阳以为自己已经摆脱了男人的阴影,写的小说得到了认可,郑重其事地准备领奖,却遇到了多年以前的阿衰,而且阿衰可能是评委,最后一根脆弱的神经断了,她一直没有摆脱男人的影响,她的才华她的骄傲不值一提,极为看重的会议也变得可笑与荒唐以至于在快要崩溃时阳阳说出了这样的话,女人是透过男人才能和这个世界发生联系,于是女人的性和身体显得那样重要,野心勃勃女人始终无法与世界直接联系,这是周小姐内心的呐喊,于我有共鸣之处,这不光光是文艺女青年的心声,也是整个女性的心声和瓶颈。除了这个主题,周小姐也毫不留情地把自己的任性,局促,不善人情世故,太过理想的人性弱点一一呈现,虽然偶尔有点玛丽苏,但是太坦诚的态度让人不忍去责备。对自己的剖析和揭露在80后的作家中那样的难能可贵,韩寒和郭敬明买情怀圈钱,颜歌精巧地讨好读者,其他人作着名利双收的美梦时,周小姐却一针见血地嘲讽他们,嘲讽自己起来,我喜欢周小姐的态度。勇敢的人

《密林中》读后感(八):当代青年的“诗意”生活

很喜欢嘉宁的小说。

第一次看嘉宁的小说,是在《鲤·文艺青年》的板块,也就是前天在咖啡馆里无意翻到的杂志。

小说里的描写,是个人化的。也是偏书面语的。通读下去会有不适。

但是小说中不断充斥着对身为女性的无奈,在盘旋两位男人的交际圈之后,终于可以独自面对一群所谓的文学活动家。

作家们根本不像阳阳想地那么无懈可击,深交之后,每个人都会有不一样的缺陷。

其实写小说,对于女性来说,是不是也是只能有一个身边的原型作为物质载体,而男性就可以真正地靠自己来完成呢?

过去的我,一直在看的都是现代作家,都是一批在文革背景下写作的人,而这部小说,也是我继《台风天》之后有一本描写当代青年日常生活的小说。每一种写作都有不一样的风格和方法,经济发展迅速的同时,使我们这一代青年逐渐从70后作家的宏大叙事中向个人叙事迈入。

在小说里,我看到的不仅是阳阳的两段恋爱故事,我认为主线是她个人,是她看待这个世界的方式。通篇的心理描写,也是她自身对自己的质疑。

其实,密林是没有尽头的,层层环绕,阳阳的十年里始终没有摆脱「女性」这个名词的束缚,始终认为自己深陷泥潭无法逃脱。她固执,却又软弱。

《密林中》读后感(九):你不是阳阳,我也不是

或许我们总免不了要把现实中的写作者代入她所写的文字和她的故事里。

就像在写作的时候,缺乏技巧却有太多情感的我们只好把自己的人生编织进那些细密的字句里。

起初以为《密林中》是一本随笔集,翻开才发现是一本小说。上一次读到情绪这样浓重的小说,还是《悲观主义的花朵》。

这些年,周嘉宁的名字从新概念的作品集一路陪伴成了《鲤》。很多时候会忘记,我们在同一个校园里的时间也许有过短暂的重叠。但在阅读的过程中,那股带着熟悉的校园味道的晚风就在心头重新吹了起来。

我真的见过那些像阳阳一样的姑娘,带着决绝和纵身扑入的勇气走进那一片密林,而大多数的人,却只是徘徊在林丛的边缘,浅浅地踏进一脚,就再不敢往前。那样一段路,无论是和谁一起走过的,总是会成为以后人生的底色,哗的一下就染遍了整个生命,从那以后,一切都变得不一样了。

很难说那不一样是好还是坏,很难说曾经踮着脚尖看到的东西到底是幸还是不幸。

写作也许是一种走出密林的途径,也许是和这个男性主导社会对抗的能力。拥有这种能力的人,至少有机会清醒地看待自身,而缺少这种能力,也许会少了很多彷徨和自怜的时刻,却并不意味着就能坚实地走上一条没有自我怀疑的道路。

愿所有的阳阳们都能有坚定地临照自身的一天,面对所有的空茫,迎其而上。

《密林中》读后感(十):去工作,去生活,去与世界相连

昨天在回京路上读完了密林中,恍惚觉得现在的生活太没有意义了。

在心灵上的困境里待久了不会给自己带来任何升华,世界的规则更不会因此改变,只会迷失在困境里,远离真正的生活。生活最伟大,但是要怎样才算是真正去过生活,我不知道。他人顺风顺水细水长流的幸福和我磕磕绊绊纠结郁闷的冒险哪一个更有价值。我是不是真的走到错的路上来了呢?

春节过后重新独自一人面对生活,这样的不确定感愈加强烈,恐怕是自我意识不足,自我中心太强的陋习又回来了,太把自己的存在当回事,但却不把内心真实的诉求当回事。

好啊,那我想要什么呢。文艺界都充斥着男性主导的语言体系,即将走向的广阔的世界又会是如何呢。我一直认为要靠自己去接近世界,去体验万事万物,难道活到30岁时才会发现这一切只是少数群体的臆想,发现还是要放弃自我,接受男性作为与世界沟通的桥梁?

所以周嘉宁说自己对工作愈发依赖,或许是吧,若连工作都被夺走,恐怕与世界之间再无直接沟通的可能性,所以,我们努力在事业中站稳脚跟,通过更加复杂的劳动和更加频繁的人际交流确认自己在世界中的位置,获取生存的自信。

如此说来,工作不是目的,意识到自己的存在,感受生命的连结和边界才是目的。而工作,可能是所有手段中最有可能通过努力获取的。