《辛亥年》读后感精选10篇

《辛亥年》是一本由祝勇著作,生活·读书·新知三联书店出版的平装图书,本书定价:35.00元,页数:362,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《辛亥年》读后感(一):辛亥年的一副远景图

之前读过祝勇的一本散文选的,留下十分深刻的印象,他的文笔厚重,能于平凡无奇的事物中写出深远的意境来,但那都是短篇,《辛亥年》是我第一次读他的长篇,全书的题记是“那些平时依序和并列发生的事,都压缩在一个需要决定一切的短暂时刻表现出来。”这可以说是对辛亥革命的经典概括,让人称叹,习惯装逼者如我,会赶忙把这句话敲在微博上。像这样经典的句子书中不时就能蹦出一两句来,像读者充分展示着作者的才气。

《辛亥年》或许应该称作祝勇一部长篇历史散文,全书对辛亥年的勾勒是粗线条的,只大致给出一副辛亥年的远景图,对革命者、立宪者、清廷贵族以及军队头子都简单给出一副近似漫画的叙述。书中并没有给出什么最新的历史观点,只是按照既定的历史观对这些人进行描述,当然看散文家写历史,并不是非要看出什么新奇的观点来,最重要的是这些作者通过倾注感情的笔触,以他所能有的最动听的方式转述给读者,读者在这里和作者共享他的读史快感。从这一点来看,作者的《辛亥年》无异是成功的,祝勇用散文化的笔触,用机智的句子转述了那段历史,。

但是作为一部叙述大历史的著作,光靠机智的句子显然是不够的,作者的才力在叙述中偶尔显得有些后劲不足,比如书中多次使用这样的句子“多年以后,这人怎样怎样”仿佛是故意要写出一种大气来,还有作者会强拉一些其他历史人物来陪衬,比如写清廷盖咨政院大楼,却突然把希特勒拉出来当群众演员,而希特勒与这座大楼完全无关。这有点像是一个脸上有点麻子的姑娘故意涂脂抹粉来掩盖自己的瑕疵,这反倒给人一种卖弄的感觉。

《辛亥年》的作者在序言中就表达了对《万历十五年》的敬意,也暗示了此书的高度无法与后者比肩。

《辛亥年》行文有力、洗练,不能算是敷衍之作,带有一点宿命论与悲天悯人情怀的笔法也颇合本人口味。但文字终究不能替代人生体验,书斋之人没有经历过战争的残酷,无从体会子弹穿过大腿的痛楚,死亡近在眼前的真实与麻木也只能依靠文字本身而得以传递,与黄仁宇相比,人生的单薄,决定了作者即便占有再多的史料,也无法完成革命本身宏大的叙事。文字只是一种符号体系,或许勉强可能感动人,却永远不能打动灵魂。作者读过《万历十五年》后,必定也被其“如卡夫卡梦幻般”的笔法所打动,但如果他继续读《黄河青山》,一定会发现,《万》书的构思或许从1944年缅北的冷雨中就开始了,三十年不曾中断,甚至把自己累迭的失败也融入了民族的命运,感同身受。而《辛》书的作者带着超然世外的冷静,按照“编月”体娓娓道来,不时加入自己的干净有力评论,初读起来,也有几分过瘾。但钱穆先生曾说过一句话,大意是对本国的历史必须有一种温存与敬意。感情或许会影响治史的中立,但刻骨铭心的民族史,也似乎确不能如此超脱。总之,《万》书把表面上“无事可记”的一年写成一部“失败的总记录”,《辛》书却把“极富历史张力”的一年写的失去了历史生命力,这或许是两位作者最大的差距。

《辛亥年》读后感(三):筆記

- 之前讀過祝勇的《反閱讀》, 印象深刻, 以往他走的是文化研究的一路。後來在書店中拿起此書, 也沒有為竟原來竟是同一個祝勇, 及後更聽說他近年有很多小說創作。有機會會看一下。

- 同樣的是鋪陳辛亥革命成功得於太多歷史的偶然, 因為祝勇舖排故事的能力很強, 所以讀此書時更像在讀連載小說。如果說史學的根底, 或許從這書中並不一定很見功夫...... 雖然其實作者是花了很多時間心機去翻查歷史資料, 自己再融匯貫通........ 不過因為選的主題好嘛, 加上其筆觸真很有說故事的感覺, 很是耐讀, 變成了自己倒沒有把它認真的看待為較為學術的讀本了。

- 在香港久了, 經常用一個非常香港本位的角度看辛亥革命、孫中山等。總是強調中山先生怎樣在香港接觸到西方思想, 又或廣東人如何投入多次(失敗)的起義, 好像沒有了他們就不成那樣。確實, 從康梁到孫中山、朱執信、汪精衛, 廣東人在這起義/造反中確實不可多得。

- 不過這書的好處, 就是補充了很多北方的視角。比方晚清的政局、政治人物, 像甚麼良弼、吳國禎等、載豐、甚或段琪瑞等等, 更不要說袁世凱了。本來如果是認真了解中國近代史的, 廣東以外的歷史不應原全在視野之外, 怪就怪自己不學無術, 只好從閱讀中慢慢再補補課好了。

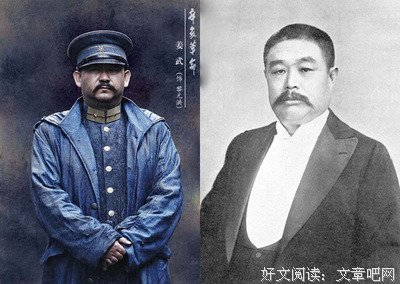

- 書中挑的照片都很有歷史感, 讓這本書又加了點重量, 不錯。

《辛亥年》读后感(四):阅读 乐读

从小的历史课本给我们一种错觉,历史是一个个冷冰冰的数字、事件乃至人物,很少能把他们和谐的糅合到一块。所以关于历史的书要有趣,而我觉得要带着趣味去读,只有你感兴趣,才能读的下去,读下了去才会认真去思考。

《辛亥年》这本书确属此类,辛亥年发生了太多的事,纷繁复杂。历史已经过去,如今我们可以座而评论,而当时的人们却身处其中,或主动或被动的搅入历史洪流。大人物小人物均不可小瞧,历史原本就是众多偶然共同作用下的必然,大势不可挡,可是大势所趋之下的一些偶然却能使如今的我们感慨万千。戊戌变法中假如袁世凯支持维新党会怎样?吴禄贞如果没有没有倒在马惠田枪口下又会怎样?或者汪精卫的炸弹如愿炸死了袁世凯,那么汪会不会成为我们的民族英雄,近代历史会不会又是另一种走向?辛亥年已去,不能假设不能如果,历史就是这样。