《一九八四》读后感10篇

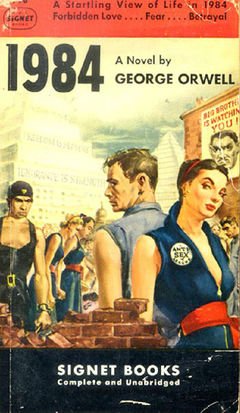

《一九八四》是一本由[英] 乔治·奥威尔著作,上海译文出版社出版的平装图书,本书定价:22.00,页数:321,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《一九八四》读后感(一):战争即和平、自由即奴役、无知即力量

最近断断续续在看乔治奥威尔的《一九八四》,别人问我它是什么书的时候,我会很严肃地和他们说:这是一本很恐怖的书。

说它是恐怖之书不是说这书写的是恐怖故事,而是让你看了以后你会觉得不寒而栗,你会庆幸自己暂时没有生活在那样的氛围之中。

单看我的这题目吧,这其实就是《一九八四》所描绘的“大洋国”所谓“英社”的主旨。不仅仅是在大洋国,回过身看看我们自己,不就是完全践行了奥威尔在六十年前所预言的那一切吗?哪一个(或是哪一批)统治者不是以“战争即和平、自由即奴役、无知即力量”这十五字真言来作为自己统治的基础呢?

再看看满眼的摄像头吧,那无处不在的奥威尔的“电幕”让你无处遁形。

看着书,觉得那是离我们很远的世界,放下书,真切的感觉到那世界与我们的世界幻化在了一起。

那种噤若寒蝉,那种任意的篡改......

思想罪——“大洋国”里党员所不能触犯的最大罪恶!

当一个人的思想也被冠以十恶不赦、罪大恶极、必须处以极刑的思想罪的时候,那我们这种被称之为“人”的动物也就没有继续存在的必要了。

这也难怪温斯顿面对四面都是“电幕”环绕的牢房里是多么渴望有人能够给他哪怕一片小小的但是锋利的刀片了。因为,离开这个躯壳比继续遭受虐待要容易得多。

那么坚信“英社”的派逊斯被他仅仅七岁的女儿告发犯有思想罪,仅仅因为一句“打倒老大哥”!看到这里,真是无语了。

以前给别人介绍我所喜欢的余华的三部曲时,我会说:余华是把他小说里的主人公以及他们的挚爱亲朋一个一个拿过来让他们死给你看。在看了《一九八四》以后我会这样向别人介绍奥威尔:奥威尔不但是把最恐怖无理的事情演示给你看,而且还要让你感觉到你也完全陷入到这无边的“电幕”和“思想电幕”之中了。

多一个人看奥威尔,就多了一分自由的保障——这是《一九八四》封套上印的一行字,现在已经被我抛的不知去向了,可是这些字我确实明白了。我的身体做不到完全自由,可我的思想是自由的,我的思想可以驰骋到任何我想去的地方。

虽然在年代上还是沾了一点尾巴,但我很庆幸现在我没有生活在真正的“大洋国”,可以长长的舒一口气了。可我的父辈、祖辈都曾经在那里生活过,而且时至今日还经常教育我“以言获罪”的恐怖和戒律,以免我万劫不复。

《一九八四》读后感(二):不同的人读完有不同的感受

我刚开始读的时候,觉得一定是关于自由、民主这一类的故事,什么冲破禁锢,摆脱束缚等等。后来读到爱情那段,觉得不是这么简单。在压抑的社会中,没有自由,没有信赖。我觉得,男女之间的爱情是最需要信赖的事情,因为爱情本身是无基础的。在真真假假的社会中,分不清敌我。

习惯与麻木,习惯于人云亦云,尽管自己知道真理是如此,但是强迫自己忽视真理。生活是自己的,别人是没有办法强迫的。

《一九八四》读后感(三):我在想书评不写标题是不是有点失礼呢...嘛反正这个也不算书评啊╮(╯▽╰)╭

记得那次是无意间看到的某黑历史转发,当时我完全可以用震惊来形容,看过之后义愤填膺,到博客上新发日志转发同样的内容,可是,发过后,提示因为"某种原因",该日志设为私有.没太明白具体是"什么原因"的我,依次跑到开通了博客的各个网站转发,结果都是,无一例外,删除,或私有.

而在这个时候的震惊,要比看到那条新闻时的情感来的更加猛烈.懵懂的我第一次发觉,原来有些话,不是想说就可以说的.

于是当时天真的我在博客上哭诉着:"好像被人堵住嘴巴无法呼吸","灰心,绝望,无奈"....

也正好是在那个时间,认识了他.

对我早已被锢蔽自封15年的我来说,他是通往真实世界的一扇窗.

所以后来才会那么的义无反顾,盲目崇拜的吧.

就像对于穹来说,爱上悠是必然的事情,因为悠早已成为一切客观真实,感知对象的总和.

因为他,我学到了电脑知识--认识他之前我甚至不知道"另存为"就是下载的意思;因为他,我学到了生理知识--认识他之前,我以为男人遗精是像月经一样每月一次;因为他,我学到了敏感知识--

还记得那次聊天,我委屈地说之前的遭遇,他淡定的说这不是很常见么,难道你不知道*****....

我问是什么,他说具体不好说现在是奥运时间聊天会被监视的,他的几个朋友就因为提到敏感话题被强制下线.....

我说不行啊我一定要知道的,无论怎样请告诉我.

于是他只好夹杂着英文和拼音和各种诡异的拼写,断断续续的把各种东西讲给我听.

那种感觉是什么呢,仿佛镜子被打碎,却听不到声音.

也许只能用"颠覆"来形容吧.

(当时我还煞有介事的把这些聊天记录都截了图,好像是什么相当珍贵重要的东西一样.)

于是那段时间变得很激动,或者说,很愤青(其实我到现在都不太明白到底是骂自己ZF叫愤青还是骂别人ZF叫愤青)?总是去看那些很反动的言论,然后自己再写下很多评论啊什么的.其实简单说,无非是被骗了之后的正常反应的吧.然后从小事出发,最终把什么责任都归结到ZF上,然后带着微妙的满足感和优越感,觉得我有独立思想了,觉得我很了不起.

再之后,这种事情见得多了久了,新鲜劲也过去了,渐渐的曾让我膛目结舌的事情变得司空见惯,说话前要先把敏感字自我过滤下已成为日常,有时看到那些曾像我两年前那样激动地转发各种文字的激动地写下各种文字的激动地在文章被删后继续越挫越勇的......

会觉得他们天真他们无聊他们闲的.

会想,

反正谁也无法改变这个世界啊.

可是在看过1984后,那种深入骨髓的寒冷唤起我内心深处的某些东西,用词贫瘠的我无法描述.

这时我突然想到不久之前,在我在qq上和谁谈论什么比较敏感的东西的时候,突然屏幕一黑自动关机了,于是我顿时浑身冰凉,想到该不会是在监视我吧,既然qq能自动退出保不准就不会自动关机啊.....

再不久之前,有次好像是电话里和谁说着什么,灯突然啪的一声爆掉,也让我吓了一哆嗦.

其实后来一想,完全是我神经过敏嘛.那种情况不可能是人为的,至少还在现在这个环境.

但我会因为这种事情被吓到本身就说明有些东西在我身体里已经变了.

我知道有些东西,仅仅是谈论也是不被允许的.

我相信有些东西,仅仅是谈论也是不被允许的.

于是瞬间感到好可怕.

不该是这样.

其实我想对于大部分人来说,政治是枯燥无聊而又乏味的,对于国内的网民也是一样,明明谁一开始都不会有那种想法的吧,但都是在遭遇过某种不平等,不公正,不透明,的对待之后,才会开始怀疑,开始否定,开始反抗...

可是有些东西,越遮掩就越会诱人啊.

好吧一看钟已经两点多了= =明天还要早起....

那这篇不是书评只是随手的感想的东西就到这里吧....

另外虽然相比起这里很多文章来说,我这个基本像小学生日记一样纯洁,不过也很难说会不会在已经遍地电幕的豆瓣里"化为乌有"呢,笑,希望豆娘口下留情啊,还没留底子呢= =

《一九八四》读后感(四):存在过,还是不一样——《一九八四》

用了一天时间看完这本买了很久但一直没有拾起来看的《一九八四》,从一开始我就不那么喜欢温斯顿的绝望敏感大叔范,后来直到我随着他一起见到裘莉亚的真面目,立刻就喜欢上裘莉亚身上那种原始的、动物的、本能的魅力,如同她能够在野地里一挥手丢开满身制服的那种干净利索劲儿。当温斯顿在日记里歇斯底里地写满“打倒老大哥”时,老大哥对裘莉亚施加的影响不过是一层皮。俗套一点讲:裘莉亚让我立刻联想起90后,对于残酷世俗的成人世界他们似乎适应得比谁都快,但骨子里他们却压根没把这些当一回事,对于我们来说可能是无法面对又必须面对的现实、给我们脆弱的梦想造成沉重打击的现实,他们可能会说:这怎么了?不一直是这样么?不就是装装样子吗?

裘莉亚在每天的“仇恨两分钟”里表现得慷慨激昂,但是其实就没闹明白过自己国家究竟在跟哪边打仗,她觉得飞机就是党发明的,可是这又怎么样,这一切本来就没有太大的意义。尽管她腰间扎着“反性青年团”的猩红腰带,可是这并不妨碍她反过来以此为掩护和不同的男人享受性关系。她本能地喜欢真正的咖啡豆、想要穿丝袜喷香水、管核心党成员叫渣滓、对老大哥感觉无所谓。作为一个外围党员,她本该被塑造成机械、塑造成一枚螺丝钉,她也成功地让所有人以为她是一颗无比优秀的螺丝钉了,但是真相是你们都被她耍了。

后来他们进了负责拷打的友爱部,温斯顿在拷打下什么都说了,这也本来在他们自己的预料之中,于是这并没有什么可怕的,但是唯有一样温斯顿没有做,他始终没有背叛裘莉亚,当然他告诉了他们关于她的一切,但他对她的感情仍在,无论如何他们无法使他发自内心地丧失对她的爱,正是这一点使得温斯顿觉得自己还能保有对人性的信心。可惜,最终他们还是做到了,利用温斯顿对老鼠的严重的心理障碍,宁可去死也无法接受的东西,温斯顿自己喊出了“咬裘莉亚!别咬我!你们怎样咬她都行,把她的脸咬下来,啃她的骨头。别咬我!”

再后来,温斯顿和裘莉亚在外面的世界再次相遇,彼此都承认自己出卖了对方、出卖了自己的感情,而且在当时当刻,他们的心中真的会希望是对方来代替自己来承受惩罚,是发自内心地这么想。自那以后,你对这个自己出卖过的人的感情就再也不一样了。温斯顿不再爱裘莉亚,他爱老大哥,发自内心的。

这不能不说是一个无比绝望的结局了,我甚至在猜想奥威尔要有过怎样的内心历程,才能写出一个这么绝望的故事呢?然而,过了不久我就又在想,如果温斯顿可以在自己的心理障碍之前再坚持一会儿呢?我承认这样也很残忍,你无法对一个人提出这么高的要求。更何况,这可能只是小说中的一个隐喻,隐喻总有会比死亡更可怕的事情,在一个你无法保有隐私的环境中,总有一天他们会知道你最大的弱点是什么,无论是什么,他们都可以用来捣毁你残存的一点点自我意志。只是,我在想,以我所知,所有的要致人自杀的心理疾病和精神疾病,其根本来源似乎也都是对于死亡的恐惧。为什么一个人连真正的死都不怕了,却能对痛苦有这么大的畏惧?如果不抗拒痛苦,如果接受痛苦、顺应痛苦、沉浸入痛苦,接受绝望,又会如何?温斯顿的情况可能还是太极端了,但我想说,很多时候,在心理层面上的痛苦,它的主源是对抗痛苦的思维,它使得原初的痛苦不能得以充分展开,反而被包裹得越来越紧,越来越大。我不知道奥威尔是否读过老子和庄子的著作,友爱部纵然看起来无比可怕,101室似乎也就是最后的杀手锏了,有形的东西,终究是有限的。如果他们到了最后“不得不”杀了温斯顿,他们的权力就没有登峰造极、臻于完美,当然他们也可以一直折磨他下去,但这过程中,他们也将逐步面对自己的绝望,其实对权力的幻想本身也是相当脆弱的,只要事情有一点不如他们所料,他们更在乎,他们心中有胜负,就总有让他们处于失败的状态的情况,他们失去了让温斯顿出于“自由意志”站到他们一边的能力。

再则,温斯顿所理解的存在,基于人的记忆,如果再没有一个人记得,这件事就不再存在,故事中的思想控制也是基于这一点——我也觉得并不是如此:以人类的能力,始终都无法触及真正的真实世界,我们至多能按照我们的理解去尽量妥帖地描述它,真实世界永恒地值得人类敬畏。所以,英社建立一个人类可以任意修改自然规则的外部标准也罢,英社能抹去所有人的记忆也罢,自然界并不因人类的理解而有所不同,存在过的就是存在过,即使最后消失了,只要存在过,一切就是有所不同。他们让温斯顿屈服了,让裘莉亚也屈服了,但温斯顿和裘莉亚过去所做过的一切并不会因此就丧失意义,即使连他们自己都不认为还有意义。当然英社可能觉得这样就够了,他们本来想要的就是能维持这个庞大的幻想,它不需要真,只要他们都能这么相信就够了。那么,到了这一步,会发现我和英社所寻求的只是两种不同的心理安慰罢了。

这就是我的一点私人解读,最近也碰到不少需要好好想想的问题,昨天看了这书,正好结合了想,最后我的结论还是很简单:人生总是无常的,你并不能知道以后会发生什么,但很少能有一次错误足以把你的整个人生都毁掉;能够承担风险是一种能力,人总要自己为自己所做的选择负责;我依然愿意对人性抱有最基本的信任。

《一九八四》读后感(五):谁控制过去谁就控制未来,谁控制现在谁就控制过去

1984是乔治奥威尔于1948年写的一本政治预言小说。这本书在出版后,在文坛引起轩然大波,被翻译成几十种语言出版。

我是慕名,去看了这本书的。

在本书中,世界被分成了三个国家,东亚国,欧亚国,和大洋国。主人公所处的是欧亚国,是一个极权主义国家,国家的权利集中于老大哥和核心党员手里。他们奉行的是英格兰社会主义,用新话说叫英社。在这样一个社会制度里,人们没有所谓的自由,一言一行都要通过无处不在的电幕,受到思想警察的监视,只要稍微有对党的不忠,就会被思想警察带走,最后人间消失,这是极恐怖的。

作为书中的主人公温斯顿·史密斯,在政府机构工作。政府机构一共包括四个部门,真理部负责篡改历史,和平部负责战争,友爱部负责维持法律和秩序,富裕部负责经济事务。让我们来看看温斯顿每日的工作吧,如果有哪天的事情不符合报道,他就会把当天甚至是前几天的新闻修改一下。

虽然会遭到思想警察的逮捕,但温斯顿,一个拥有双重思想的人(大脑中存在这两种相互矛盾的认为),他会把他的对党,对这个国家的不满记录在一本日记本中。

党对人性的控制几乎是无孔不入,后来温斯顿与裘利亚的约会几乎都是偷偷摸摸的。但没有不透风的墙,温斯顿,最后还是被抓了,受到了酷刑。

一开始温斯顿是清醒的,有自己的思想,知道什么是什么,可是在党的压迫下,最后他失去了自我,他没有了思想,变成了党的行尸走肉。

奥威尔在书中描述的极权社会是及其恐怖的,这给我们当头一棒,我们人类以为随着社会的发展,人类世界会走上共产主义,一种美好的乌托邦。但奥威尔提醒我们,如果人类真的走到这一步,将会是十分危险的。所以这本小说也是一本反乌托邦小说。

乍一看这本书,会认为作者是一名反共作家,小说是一本反苏联小说。但其实作者是支持社会主义的,他只是不希望人类进入到那个书中描述的地步。

1984是一本政治预言小说,揭示了极权主义下的政治恐怖。本书发表于1948,为表明其预言性,故取其书名为1984。在1948年后,我们可以看到很多与书中描述的例子,很多国家包括中国,都曾经或现在实行过极权主义,给社会造成了白色恐怖。这足以窥见奥威尔的眼光之远。

《一九八四》读后感(六):多一个人看奥威尔,就多了一份自由的保障

多一个人看奥威尔,就多了一份自由的保障

这是印在书外的一句宣传语,但是我在看完《1984》之后,却相当的赞成这句话。

我真的很希望,大家都能看看这本书。

作者构想出的这个社会,令人毛骨悚然,但是又觉得合情合理,在某种情况下,它还真的可能发生。

的确,在这样的一个世界里面,控制人的内心,在某种特定的条件下,是可以做到的。

这本书的结局也是昏暗的。

谎言包裹的世界,可怕的无处不在的思想警察,对人性的残酷消灭,禁欲主义,无思想主义,人民越愚昧愈好……

奥威尔就像是一个预言家。

他所预言的这个集权社会,在20世纪的很多国家都肆虐过。

即使到现在,集权主义仍然部分的存在。

看到小说中的某些情节,不觉得似曾相识吗?

误导民众,故意让民众无知,误导民众的仇恨,就是不让民众有自由的思想……

尤其是“仇恨”两分钟

这就是在我们的土地上几十年以前也曾经发生过的事情

我甚至怀疑是奥威尔穿越了,还是一些主导者穿越了。

思想警察,可怕的恐怖气氛

在看完这本书之后,我只有一个希望

愿我泱泱中华,永远不会陷入这样的恐怖社会中

愿我中华民族,永远走向自由民主富强之路,而不是一条带着“双重思想”前提的自由民主之路 。

《一九八四》读后感(七):噩梦

看这本书,哭过、绝望过、恶心的想吐过、兴奋过、甚至还病过。一直到看完,还仿佛在极权主义中,有一双眼睛在看着你。。。

极权主义的噩梦下没有东西是真实的,老大哥不存在、反对派(兄弟会)不存在,国外的敌人不存在,战争也是不存在的。。。人除了退回自身,我思故我在之外没有办法确立世界的真实性。但是英社党以集体唯我论代替了简单的个人唯我论,以双重思想的征服和洗脑代替了简单的行为服从,甚至思想上的服从也要演化到情感上的服从,从而彻底摧毁了人的理性。人不再是作为个体存在,而是仿佛工蜂从属于蜂群,工蚁奉献于蚁群一样以作为集体存在。“我们”代替了“我”。思想的奴役不在于外部强制命令的服从,而在于人从内心变为奴隶,沦为行尸走肉。

极权之下,甚至反抗的想法也是不存在的,因为有着想法的个体不存在。

老大哥在看着你,也在看着我们~

《一九八四》读后感(八):对极权主义的传神刻画

奥威尔支持民主社会主义。苏联,表面上是“社会主义”,实质上是一种“极权主义”。

一个成功的极权国家,具体是如何运作的,人性是如何逐步瓦解的。

◇新闻审查(控制你能看什么/听什么,最终控制你能知道什么)

◇言论管制(控制你能说什么)

◇行为监视(控制你能做什么)

◇篡改历史(美化统治阶层)

◇美化本国,妖魔化别国(通过树立外在的敌人,转移内部矛盾)

◇清洗、迫害异议人士

被洗脑后:◇安于现状、满足于现状、不思改变;

◇无条件相信国家机器的宣传;

◇无条件服从统治阶层的意志(也就是国家意志);

◇自愿帮助国家机器去改造周围的人(包括自发检举异议人士);

社会根据与党的关系被分为核心党员、外围党员和无产者。

真理部负责新闻、娱乐、教育、艺术;和平部负责战争;友爱部维持法律和秩序;富裕部负责经济事务。

极权主义掌握了现代政治的统治手段,包括政治组织、社会生活、舆论工具、艺术创作、历史编纂甚至个人思想和隐私,无不在一个有形和无形“老大哥”的全面严密控制之下(极权主义的英文“Totalitarianism”意即指此,因此也可译“全面权力主义”)。

钱币上、邮票上、书籍的封面上、旗帜上、招贴画上、香烟匣上到处是老大哥:老大哥在看着你。

战争即和平,自由即奴役,无知即力量。

不允许:写日记,自由买卖,有私下关系。

人们喜欢看战争片里的人被杀,喜欢看绞刑。

总是女人,尤其是年轻的女人,是党的最盲目的拥护者,生吞活剥口号的人,义务的密探,非正统思想的检查员。

两分钟仇恨节目每天播放反党的人。

除了党还有青年团和少年侦察队。小孩子学大人的行为,对大人说“举起手来”。通过象少年侦察队这样的组织,把他们有计划地变成了无法驾驭的小野人,但是这却不会在他们中间产生任何反对党的控制的倾向。相反,他们崇拜党和党的一切。唱歌、游行、旗帜、远足、木枪操练、高呼口号、崇拜老大哥——所有这一切对他们来说都是非常好玩的事。他们的全部凶残本性都发泄出来,用在国家公敌,用在外国人、叛徒、破坏分子、思想犯身上了。三十岁以上的人惧怕自己的孩子几乎是很普遍的事。

男主的父母和妹妹也被大清洗了。革命元老被清洗,消失,或被审判处死。

“谁控制过去就控制未来,谁控制现在就控制过去。”过去给抹掉了,而抹掉本身又被遗忘了,谎言便变成了真话。

贫民区里尽是愿意出卖肉体的女人。有的甚至只要一瓶杜松子酒,因为无产者是不得买这种酒喝的。暗地里,党甚至鼓励卖淫,以此作为发泄不能完全压制的本能的出路。一时的荒唐并没有什么关系,只要这是偷偷摸模搞的,没有什么乐趣,而且搞的只是受卑视的下层阶级的女人。

唯一得到承认的结婚目的是,生儿育女,为党服务。党竭力要扼杀性本能,如果不能扼杀的话,就要使它不正常,肮脏化。党内的女人都是一样的。清心寡欲的思想象对党忠诚一样牢牢地在她们心中扎了根。通过早期的周密的灌输,通过游戏和冷水浴,通过在学校里、少年侦察队里和青中团里不断向她们灌输的胡说八道,通过讲课、游行、歌曲、口号、军乐等等,她们的天性已被扼杀得一干二净。性欲是思想罪。

他一碰到她,她就仿佛要往后退缩,全身肌肉紧张起来。搂抱她象搂抱木头人一样。她常常闭着眼睛躺在那里,既不抗拒,也不合作,就是默默忍受。

如果有希望的话,希望一定(must)在无产者身上,因为只有在那里,在这些不受重视的蜂拥成堆的群众中间,在大洋国这百分之八十五的人口中间,摧毁党的力量才能发动起来。党是不可能从内部来推翻的。它的敌人,如果说有敌人的话,是没有办法纠集在一起,或者甚至互相认出来的。即使传说中的兄弟团是存在的——很可能是存在的——也无法想象,它的团员能够超过三三两两的人数聚在一起。造反不过是眼光中的一个神色,声音中的一个变化;最多,偶而一声细语而已。但是无产者则不然,只要能够有办法使他们意识到自己的力量,就不需要进行暗中活动了。他们只需要起来挣扎一下,就象一匹马颤动一下身子把苍蝇赶跑。他们只要愿意,第二天早上就可以把党打得粉碎。可以肯定说,他们迟早会想到要这么做的。

党自称正把无产者从羁绊下解放出来。在革命前,他们受到资本家的残酷压迫,他们挨饿、挨打,妇女被迫到煤矿里去做工(事实上,如今妇女仍在煤矿里做工),儿童们六岁就被卖到工厂里。但同时,真是不失双重思想的原则,党又教导说,无产者天生低劣,必须用几条简单的规定使他们处于从属地位,象牲口一样。事实上,大家很少知道无产者的情况。没有必要知道得太多。只要他们继续工作和繁殖,他们的其他活动就没有什么重要意义。由于让他们去自生自长,象把牛群在阿根廷平原上放出去一样,他们又恢复到合乎他们天性的一种生活方式,一种自古以来的方式。他们生了下来以后就在街头长大,十二岁去做工,经过短短一个美丽的情窦初开时期,在二十岁就结了婚,上三十岁就开始衰老,大多数人在六十岁就死掉了。重体力活、照顾家庭子女、同邻居吵架、电影、足球、啤酒,而尤其是赌博,就是他们心目中的一切。要控制他们并不难。总是有几个思想警察的特务在他们中间活动,散布谣言,把可能具有危险性的少数人挑出来消灭掉。但是没有作任何尝试要向他们灌输党的思想。无产者不宜有强烈的政治见解。对他们的全部要求是最单纯的爱国心,凡是需要他们同意加班加点或者降低定量的时候可以加以利用。即使他们有时候也感到不满,但他们的不满不会有什么结果。因为他们没有一般抽象思想,他们只能小处着眼,对具体的事情感到不满。大处的弊端,他们往往放过去而没有注意到。大多数无产者家中甚至没有电幕。甚至民警也很少去干涉他们。伦敦犯罪活动很多,是小偷、匪徒、娼妓、毒贩、各种各样的骗子充斥的国中之国;但是由于这都发生在无产者圈子里,因此并不重要。在一切道德问题上,都允许他们按他们的老规矩办事。党在两性方面的禁欲主义,对他们是不适用的。乱交不受惩罚,离婚很容易。而且,如果无产者有此需要,甚至也允许信仰宗教。他们不值得怀疑。正如党的口号所说:“无产者和牲口都是自由的。”

姑娘经常注意他,他以为姑娘是思想警察派来的。无法公开见面,只能去没人知道的小地方。他们的拥抱是一场战斗,高潮就是一次胜利。这是对党的打击。这是一件政治行为。

任何有组织的反叛党的尝试都注定要失败的,因此她认为都是愚蠢之极。聪明人该做的事是打破它的规矩而不危及你的生命。他隐隐地想,在年轻一代中间不知有多少象她那样的人。这一代人是在革命后的世界中长大的,不知有别的世界,把党视为万世不易的东西,就象头上的天空一样,对它的权威绝不反抗,只是千方百计加以回避。

她了解党在性方面搞禁欲主义的内在原因。这只是因为性本能创造了它自己的天地,非党所能控制,因此必须尽可能加以摧毁。尤其重要的是,性生活的剥夺能够造成歇斯底里,而这是一件很好的事,因为可以把它转化为战争狂热和领袖崇拜。

小地方你如果守规矩,大地方你就能打破规矩。

俩人不知道奥勃良是思想警察,误以为是知音,一起去见奥勃良,收到反党的理论书。

双重思想意味着在一个人的思想中同时保持并且接受两种相互矛盾的认识的能力。双重思想是英社的核心思想,因为党的根本目的就是既要利用自觉欺骗,而同时又保持完全诚实的目标坚定性。有意说谎,但又真的相信这种谎言;忘掉可以拆穿这种谎言的事实,然后在必要的时候又从忘怀的深渊中把事实拉了出来,需要多久就维持多久;否认客观现实的存在,但与此同时又一直把所否认的现实估计在内——所有这一切都是绝对必要的,不可或缺。甚至在使用双重思想这个字眼的时候也必须运用双重思想。因为你使用这个字眼就是承认你在篡改现实;再来一下双重思想,你就擦掉了这个认识;如是反复,永无休止,谎言总是抢先真理一步。

过去所有的寡头政体所以丧失权力,或者是由于自己僵化,或者是由于软化。所谓僵化,就是它们变得愚蠢和狂妄起来,不能适应客观情况的变化,因而被推翻掉。所谓软化,就是它们变得开明和胆怯起来,在应该使用武力的时候却作了让步,因此也被推翻掉了。统治的秘诀就是把相信自已的一贯正确同从过去错误汲取教训的能力结合起来。

对于战争的态度最最近乎理性的是那些争夺地区的附属国人民。只有在党内,尤其在核心党内才能找到真正的战争热情。

俩人的秘密小屋里有电幕,被抓到友爱部,终于和他神秘的“知音”奥勃良相逢在“没有阴影的地方”。受严刑拷打,他为了自己不受害宁愿她受害,她也是。被改造到只剩下党要求的思想,什么都招认,什么人都咬。他最后被枪毙了。

他知道奥勃良会说些什么:党并不是为了自己的目的而要当权,而只是为了大多数人的利益。它要权力是因为群众都是软弱的、怯懦的可怜虫,既不知如何运用自由,也不知正视真理,必须由比他们强有力的人来加以统治,进行有计划的哄骗。人类面前的选择是自由或幸福,对大多数人类来说,选择幸福更好一些。党是弱者的永恒监护人,是为了使善可能到来才作恶的一个专心一致的派系,为了别人的幸福而牺牲自己的幸福。

凡是有危险思想出现的时候,自己的头脑里应该出现一片空白。这种过程应该是自动的,本能的。新话里叫犯罪停止。

新话的目的不仅是为英社拥护者提供一种表达世界观和思想习惯的合适的手段,而且也是为了使得所有其他思想方式不可能再存在。

在“闭关锁国”的年代,特权层从未与外部世界隔绝:江青始终追随着最新的好莱坞电影,林立果酷爱美国摇滚。

旗海,巨幅画像,胸章,臂章,“欢乐幸福”的人群,无数的狂欢式的游行,禁欲的、狂热的少女;甚至匮乏的物质供应、劣质香烟以及吸劣质香烟的方式——小心地揉松、磕实、点燃,而后直立起吸,一如后来的某些吸毒者;甚至有在极度匮乏的年代,对一点点精美的物品、尤其是对文具的情欲般的渴求和珍爱。只是“他”的名字,是“老大哥”。充满敬畏地发现,成书的日期是1949年。这本书被外国友人认为是写纳粹历史。其实写书的动因是纳粹和苏联的大清洗。

《一九八四》读后感(九):一种发自内心的恐惧

朋友向我推荐乔治·奥威尔的《1984》,对这本书我久闻其名,也知道这是一本反对极权统治的小说,但具体内容则不甚了解。直至今日,当我读完这本书,我所感受到却是一种发自内心的恐惧,对书中描绘的那个极权社会的恐惧。

一直以来,极权社会这个词对我并不陌生,虽然我没有读完阿伦特的《极权主义的起源》,也没有阅读太多相关的政治理论,但在阅读苏联和纳粹德国的历史时,对这样的社会也有一个模糊的印象——不自由、狂热以及封闭。直到读完《1984》,我才震惊的发现,一个极权社会的恐怖和疯狂已经远远超越了我的想象。

极权社会的恐怖之处究竟在哪?小说第三部分,奥勃良和史密斯的对话似乎给出了我们答案。在绝对极权的统治下,一个人被剥夺了人所具备一切本能,人甚至已经不能称其为人,连奴隶都算不上,只是一个个”行尸走肉“。极权社会下的人从出生到死亡都被严密的控制,他们一生只被允许拥有一种感情——对统治集团的绝对忠诚,除此之外任何多余的想法都是犯罪;一个人时时刻刻都处在被监视的状态下,任何多余的动作都会导致灭顶之灾;一个人只有一个身份——统治集团意识形态的狂热信徒,除此之外,父母、兄弟、妻子、儿女、朋友都可能是敌人;一个人除了吃饭、睡觉和为统治集团工作之外,没有任何个人生活,就连性生活,也只是繁殖的手段,它的快感也必须消灭。生存在这种社会下的人每天的生活都充满了谎言、背叛和死亡……这一切的一切就是《1984》中为我们描绘的图景。在这样的社会中”神志清醒“的人只会生不如死,这也许就是史密斯最终期待死亡的原因吧,对他来说”死“或许是脱离这一切的唯一方法。

在书中,奥勃良还一语道破了极权社会的统治手段——对思想的控制,也就是俗称的”洗脑“。只要控制了人的思想,世间任何事物就能够被任意篡改,正如奥勃良所说,即使宣称地球是宇宙的中心,即使宣扬人类与宇宙同样悠久,即使宣传无限荒谬的理论,这些都将最终成为真理,”党“将永远统治下去,成为永恒的存在。

在那个燥热的夜晚,当我读到这些,却感到脊背发凉,一种莫名的恐惧油然而生,因为奥威尔当年描写的故事在现实中早已发生,极权主义的幽灵依然在人世间徘回。

如果某一天《1984》成为现实,那将是全人类的灾难。

《一九八四》读后感(十):祁克果说,黑格尔你忘记了你自己。

原以为主角会是自杀,但结局却是以党征服式的胜利为终结,从生命到思想,彻彻底底的压倒、征服。有点小小的闹心。

东亚国的精神原则书中用“崇死”或者是“灭我”,有意思。是类似“无我”、“涅槃”么?从前我看到这几个词或者说当我心中泛有神秘主义、感受历史和思考整个宇宙的时候我总会忘掉现在这个作为个人的我。现在看来,这有点可怕,作为个体存在的意义,怎么样也是不应该被抹杀被忘记的,这实在是太残忍。在此种政治大潮流之下再无“个人”的存在。灭绝个性、灭绝人性。而个人丧失个人,却也成了全能万能,是党也是老大哥的一部分,更是归为了历史与整个世界协同一致,成为了统一的社会甚至是宇宙:“但是如果他能完全绝对服从,如果他能摆脱个人存在,如果他能与党打成一片而做到他就是党,党就是他,那么他就是全能的、永远不朽。”

权力是为了权力。控制思想,他们就能控制物质。抹煞个人对自己生命所应该付诸的责任。这一点使得我及感慨又后怕。矛盾则是为了在这样不变的社会结构中求得发展(稳定)。恐怕也只有矛盾才能维持他们现有的秩序了!老大哥并没有显现形体,但他却遍及一切世界一切众生之中。“自我”的存在即是一种态度,也是救赎和自由。萨特说,人是注定要受自由之苦的,他并没有创造自己,但却是自由的。我们每个人都该拿出勇气来,不该放弃对自己行动的责任。正视自己作为一个个体的存在,思考其中的意义。这世间唯一重要的事便是每个人自己的“存在”啊!

老大哥清澈的双眸如摇曳的湖水,倒映着你崎岖的背影。倘若希望不在无产者中,那一定就在老大哥中!