《冈底斯遗书》经典读后感10篇

《冈底斯遗书》是一本由陈庆港著作,江苏文艺出版社出版的平装图书,本书定价:32,页数:264,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《冈底斯遗书》读后感(一):雪域的召唤

还得从2012年3月的最后一晚说起,温岭日报安排了一场题为《摄影报道的深度拍摄》的专题讲座,主讲人是杭州日报首席摄影师,第52届荷赛突发新闻单幅类作品一等奖获得者陈庆港。那晚,300个座位座无虚席,众多的摄影爱好者云集,就是为了一睹他的尊容。他有一头奔放的长发,戴着镶着一颗星星的白色休闲帽,在台上侃侃而谈,他用图片讲述了中国慰安妇的血泪史和在丽嘉则拉遭遇的激情故事。他的个性里有股天然的戏谑成份,讲起课来恢谐幽默却不失摄影师的严谨。后来,我递上一本他的散文集《丽嘉则拉》请他签名,并且也陆续关注了他的微博,直到再一次读到了他的新书《冈底斯遗书》。

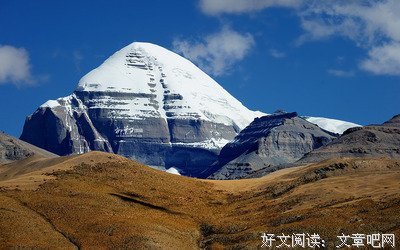

跟很多人一样,我也喜欢关于西藏的文学读本。西藏是人间天堂也是地狱,令人朝思暮想而又心存敬畏。“那是逼近天堂、逼近死亡的旅程,它让我知道了生死的距离,也让我懂得生命是个奇迹。”在陈庆港笔下,不断涌现出旖旎多姿的自然风光,风云变幻的神话故事以及人神共处、生死相依的凄美爱情,人性在神圣的雪域高原上得以净化,如浴火重生,凤凰涅槃。

确切地说,这是一个发生在西藏的离奇故事,故事的人物是“他”一同前往阿里朝圣冈底斯雪山的同伴。他们原本形同陌路,一次不谋而合的际遇,使他们走到了一起,并且,在短暂的时光里,发生了很多始料不及的遭遇。故事的主人公陈小鸟的职业我们无从知晓,但可以肯定“他”是个富有爱心和激情的人,在“他”经历的离奇曲折的故事里,我们感同身受。“他”两次前往阿里,冥冥中仿佛在神灵的指引下,揭示着未知的答案和谜底。

先说说故事里的人物吧。两位司机:达娃和丹增。三位女性:北京、山口、黄青。四位男性:我、胡超、罗益和常白。阿里之行,命运将他们串联在一起。

达娃,是个正直的藏族小伙,他果敢刚毅,爱憎分明,是个虔诚的圣徒。当胡超在羊卓雍错试图将献祭圣湖的牦牛头搬走时,达娃毫不留情地阻拦下来,并小心翼翼地用鞋带将摔成两瓣的牛头骨拼好放回。达娃说:“你没有一点敬畏,你不能没有一点敬畏。你没有神,我们有神,我们的湖有神,我们的山有神,我们的天空也有神,我们的一草一木都有神。你在这块土地上不能没有敬畏,要敬畏神,我们的神。”当他说这些话的时候,我仿佛看到了一个活生生的人,就站在面前,一字一句,斩钉截铁,令人心生愧意。达娃也是个有智慧的人。当北京处于得了重病昏迷之后,为了帮助她重立希望和信心,“达娃使出吃奶的劲,终于将四只瘪了的氧气袋重新吹鼓起来。”他更是向善之人。他说:“我为她做了祈祷。也为你们每个人做了祈祷。她不会死在这里的。她会回到家的。”可惜的是,达娃走了,为了使大家走出困境,他在严寒里独自去找宿营地,结果再也没有回来。“达娃躺在那,他身上的衣服已被鹫鹰啄破,胸腔敞开着。”不堪入目的天葬,似乎有些残忍,却是藏人离世最体面的方式。达娃的灵魂升天了,在他看见彩虹的瞬间,他已经知晓生命的结局,这可能就是宿命。

黄青,一个单纯、弱小而又任性的上海女子。她和罗益在画展上相识一个月后,一起来到西藏。在外人眼里,无疑是情侣,但罗益并不这么想,他一直将黄青视为需要照顾的妹妹,他的关心体贴在不经意间被黄青误解为爱情。因此,在罗益照顾重病的北京时,黄青非常吃醋。除了耍点小心眼,发点小脾气之外,却很单纯。她是个画家,她的毕业作品《白山》寓示了她的身世之谜。“这是我梦里的山,还在很小的时候,它就开始出现在我的梦里了,至今没有消失过。这山,已经成为我生命中很重要的东西,甚至超过了许多真实存在的东西。”圣山之夜,当黄青拆开姨妈写给她的那封信的时候,一切都昭然若揭。她的母亲难产而死,她的父亲就葬身在眼前的冈仁波钦雪山,原来,这魂牵梦萦的雪山之梦,便是父亲的灵魂在召唤。“再看眼前的这座雪山,黄青不再觉得陌生,它一下子变得那么亲切,亲人般的亲切。”“此时此刻,黄青不再憎恨罗益,反倒觉得他是自己命中注定的一位引领自己抵达白山的先知,在他的引领下,冥冥之中,她一路来到了自己生命的原点。”多么深得领悟啊,又是一个关乎宿命与轮回的话题。后来,黄青因产后抑郁症离世,她和胡超意外结合的孩子,却在山口的带领下又一次来到了这里。二十年后,“我”在拉萨遇见的那个唱着羌塘民歌、带着白巾的神秘女子,竟是黄青的后代。

北京,一个成熟美丽的知性女子,因为身患绝症而远赴阿里,却在弥留之际意外被频死的朝圣者用水晶般透明、长着人脸的神奇草药挽回了生命,这是绝处逢生的人生际遇。北京频死挣扎的奇幻梦境又一次令人看到了灵魂的无处不在。“他希望你帮他把这颗牙齿带到冈仁波钦,他说他到不了冈仁波钦了,如果你能帮他把他的这颗牙齿埋葬在冈仁波钦圣山下,这样就等于他到了冈仁波钦了。”朝圣者,一个多么高贵的灵魂啊!北京怀揣着朝圣者的牙齿在圣山为他完成了转山的心愿并将牙齿埋在了圣山脚下。后来,北京的病不治而愈,却又开始反复。第二年春天,她离开了北京的家,再次回到了冈仁波钦脚下,死亡却迟迟没有降临。她便定居了下来,做了小学校里的老师。北京在圣山脚下的流水时光,似曾相识的熟悉,冥冥中的相知,心如止水的安逸,所有人生的欢愉便是无忧无虑相安无事的那份静谧吧。

世俗里人的命运总是在忙碌、忧虑、纠结中度过的,幸福是如此的短暂。胡超去阿里另有所图,是去贩运雪獒,结果在等待救援达娃的过程中冻伤了脚趾。罗益为了拍摄登顶冈仁波钦雪山而葬身于雪崩。常白用磕祷和篆刻经文完成了对灵魂的救赎。而山口,因为喜欢阿古顿巴的传说而将自己的爱情交付给了藏族小伙达娃。那份至真至淳的爱,达娃至死也没有听见山口亲口对他说出来。也许,所有浓烈的爱都如淳酒般芬芳,一直埋藏在爱人的心底,直至海枯石烂。

《冈底斯遗书》,是一部带着生命的热度书写的灵魂之书,它的故事就发生在晶莹剔透的雪域高原,一尘不染,又如风中的格桑花,摇曳多姿。它使我们相信,生命在那里,灵魂就在那里。作者在前言里这样写道:“拥有来生的人,敬畏今世。因为没有来生,我们无所畏惧。因为没有来生,我们无比畏惧。”

文/江南冰雨

初读陈庆港的作品,还是七年前的《真相:慰安妇调查纪实》,书中通过对三十余位当年被日军强迫作慰安妇的老人的采访,将日军的暴行一一曝露,图片中老人的皱纹和眼泪似乎在回忆,又似乎在控诉。在字字见血的行文中,陈庆港还是用一段非常看似诗意的文字,将血腥和黑暗描述得不那么可怖。“我看到,在彼岸,她们,在刚刚绽放的刹那,在最最美丽的时分,纷纷凋零,然后,被流逝的黑暗时光带向不知处的远方……”也许,只有如此,我们才能让自己平静下来,将书读完,将历史铭记。

后来,陈庆港又出版了一系列的纪实作品,如《丽嘉则拉》《十四家:中国农民生存报告》,前者讲述作者对中国最后一个母氏部落的深刻记录,运用镜头般的文字将这一原始的山水人文风貌保留了下来。后者更是力透纸背,花了将近十年时间,深入西部探察中国农民生存实况,揭示中国时代变迁的阵痛和农村裂变的伤痕。显然,作为荷赛摄影金奖获得者的陈庆港对纪实作品的创作更加得心应手,但如此想就错了,他的小说竟然也可以称得上近年来少见的佳作。《冈底斯遗书》可说是他转型的成功之作。

如果不是书上的提示,或许大多数人还是会认为《冈底斯遗书》是一部纪实作品,因为无论是书中运用第一人称,还是整个行旅西藏的过程,都是那么真实,那么令人身临其境,甚至每一个人物的笑与哭、喜与怒都太容易打动读者的心。可以说,这是陈庆港用眼睛和镜头刻下的一座文字炼狱。

所以,我们暂且不必将此小说当作纯虚构的文学作品来读,完全可以当作纪实小说,或者是作者记录西藏之旅的私家读本。因为,只有当你让自己融进去,融为书中某个主人公时,你才会理解他们是如何经历肌肤之痛、风霜之寒,以及生离死别带来的心理波动。

小说用倒叙的方式记录了十九天阿里之行的虐旅,开篇即为最后一天,也就是主人公陈小鸟再次回到西藏,记忆再次复苏。而迫使陈小鸟再次去西藏的原因竟然是当年一起去旅行的群体中,有一个人竟然死了,且到最近也就是二十年后才被发现,这个人因为藏身雪底而保留了尸体的完整模样,他的口袋里有一张写着当年一起旅行的九个人的名字,其中陈小鸟。脱不了干系的陈小鸟自然成了杀害死者的嫌疑人之一,他有义务解开这个谜底。让人困惑的是死者的面孔已经严重扭曲,加上二十年的岁月磨蚀,陈小鸟几乎已经无法记起这个人的模样。隐隐中,作者已经透露出死者是谁,但又不能肯定。毕竟,当时死去的还有他人,那场阿里的生死逆旅,让他们尝尽了人体的极限之苦,却也更懂得了生命的意义,有人重拾了健康,有人失去了至爱,也有人找到了真爱,更有人从此葬身于雪崩后的茫茫雪野之中。

故事在这里才刚刚开始,陈小鸟到了西藏,沿着当年的路一点点寻觅,沿路的风光变化不大,山一样巍峨,水一样湛蓝,土堆上的经幡依然飘扬,唯有路上的朝圣者换了一茬又一茬,他们背倚苍天,用额头抵着厚土,用内心的虔诚为世人祷告。

陈小鸟唯一的线索就是他随身带来的那本“冈底斯攻略”,这本已经被他束之高阁的攻略重新唤起了他的记忆。当年,他一路记录下每个人的相貌、动作和表情,还有每天的天气、路况,当然更多的是面对这片神圣的土地上发出的慨叹。

陈小鸟永远不会想到,他们中有的人将生命留在了这里,却也有人将人生留在了这里。书中最感人的片段,莫过于两个女子的故事,这两个女子旅行中一直坚持和七个糙汉子将行旅走完,一个在这里找到了父辈爱情的见证之物,另一个则在这里找到了爱情,并为了在雪崩中死去的爱人而定居于此。有人说,女人就是为爱情而生的。而男人似乎不一样,他们更在乎征服,他们像征服女人一样去征服雪山,那座无数人为此毙命的圣山。他们用长眠来祭奠自己的爱,来祭奠自己唯一的生命。

结局如开篇所描述的那样,死者果然如陈小鸟预测的那样,是那个中间因为没有身份证而放弃行程的那个人,他的故事似乎与整个团队的旅程没有太大关系,但却又隐隐暗藏了某种困果,戴罪之身的人总是想去往圣洁之地,也许是为了内心的忏悔,也许是为了灵魂的救赎。

陈庆港用擅长的如镜头般的文字,层层推进,黑的黑,白的白,遥远的遥远,澄澈的澄澈。太多的人怀着各种各样的心情去西藏,也写过西藏,但没有一个人如此轻柔又暧昧地揉杂了这么多人的感情在里面,这些人的每一个小心思,都逃不过天葬台上飞起的兀鹫,因为它们见证过太多的传说。

《冈底斯遗书》读后感(三):我们一直在朝圣的路上

我想,随便一个人,当你下班了回到家里,安静地在灯光下,让一切归于寂静,你一定会想,我是否真的要过这种生活?是否真的要这样下去?于是,太多的人想着去远方,去一个遥不可及的地方,去圆一个梦,一个内心于初的梦,其实,那个词叫朝圣。

每个人都有一颗朝圣的心吧。不然,遥遥的朝圣路上,为什么会有各色人等,有为了追寻爱情的,有为了解脱凡尘世俗的,有为了摆脱人间烦恼的,也有去终结生命的。总之,这些都在这本书里出现了,然后,他们的命运便让你牵肠挂肚,所以,你无法就这样将这本书放到书架上,只能一页又一页地重复读着,心也跟着揪了起来。所以,我们是不是要必要去朝圣,哪怕一次,哪怕只是让自己放纵或者痛苦一次!

《冈底斯遗书》读后感(四):跟着“达娃”过六一!

跟着“达娃”过六一!

下雨了,这是六一节。我不禁又想起快乐的达娃。

听说,他有机会复活,又听说,他其实一直都活着。这样的话,让人小开心、大满意!

我觉的,若达娃活着,有很多事可干:比如朝着胡超的屁股,狠狠地踹上一脚,趁他面向鬼湖时。“面朝大海,屁股花开”,诗暂且先这么念。看着利欲熏心的胡超泡在黝黑的鬼湖水里,嗷嗷直叫,或觉这是来自天堂的洗礼之音。历经这场浸泡,胡超变单纯了,与他同路的达娃也心安了。

当然,快乐的不只是这些......

达娃牌高压锅在“六一”这天上架了。产品说明书上写,这是只神奇的高压锅,它喘气的声音就像藏地男人有力的心跳。它喷出的雾气,飘有袅袅的神山圣湖风光。有时,薄雾弥漫后,你能听见山口忐忑不安地念着小诗:

躲在上帝身后 / 看自己/ 是羊/ 哪只羊?/牦牛/ 哪头牦牛? /说不清楚/ 跟牧人上了山坡 /嚼食阳光/很甜 / 鹰笛里/开出朵朵花 /达娃,达娃/ 领我回家……

据说,这只灵异又神速的达娃牌高压锅,煮出的米饭有藏地高原上的清香。咀嚼着饭粒,你的牙缝里也塞满了阳光。

还有,懂浪漫又颇有童趣的达娃,不仅推出了极富想象力的达娃牌高压锅,还推出了圣山雪糕与圣湖冰水,还有鬼湖芝麻糊。据市场调查,这些诱人的东东能让你在砸吧声中,深深地怀念阿里,向往西藏。

貌似我对这本描述圣山高原的书有点不敬,在刻着去神圣远方一路艰辛的二十一万字上,只想到吃,只想到达娃.......

可对达娃的感觉是如此真切!着冷黑素白色的《冈底斯遗书》,在漫漫长途的时光里,总贯穿着达娃的小温馨......以至于,让人读到天亮时——得知达娃不会再现了,心里,不禁有了瓦凉瓦凉的悲伤。

一本书,有一个名字能让你深深记忆。真好!

我百度过“达娃山”,没有。或因为这座神山比较小巧,暂时没申请到坐标。我百度“达娃”,跳出的名字很多很多……刹那失望!却又欣喜若狂——这意味着,当你走进西藏,你将遇见很多很多的达娃,听到这熟悉的称呼,就足以让人心生温暖、眼放光芒!

六一的黄昏,天空中飘着雨。

我感觉,自己坐在达娃的巡洋舰上。窗外的风景在飘,眼前的六月雨正轻轻地唱:我们这是去哪里,去城市还是远方?

(达娃,是《冈底斯遗书》中的一位藏族司机。他经常微笑,心里揣满孩子般的阳光……)

《冈底斯遗书》读后感(五):还好,我只是刚好读到这里

修文:

今天是新中国诞生十六周年纪念日,祝我们的祖国长青不老!

经过几十天的急行军,今天我们终于到达冈底斯山脉的这座海拔6600多米的雪峰下。回想这一路上,虽然要克服空气稀薄带来的种种困难,历经了千辛万苦,但同时也欣赏到无数奇妙风光,我们翻过了一座又一座山脉,山上都天寒地冻,雪峰林立,随处可见冰清玉洁的冰笋、冰蘑菇,而洞穴则如同水晶宫一般,它们深不可测。真为我们的祖国有如此壮丽的河山而自豪。

现在矗立在我眼前的这座洁白的山峰,据当地人讲是圣山,不可侵犯。望着它高大巍峨的身姿,我甚至有点相信这一说法,而其他的同志认为这都是当地人的迷信,我们是无神论者,不该相信这个,只要祖国建设需要,就没有什么是我们不能去到的。修文,看来我的身上还有许多小资产阶级的东西,今后还需要向其他同志看齐,继续努力,加倍严格改造自己,不迷失政治方向,一切以祖国和人民的最高利益为标准。

我们现在所处的环境非常恶劣,各方面的条件也很差,但下午大家都表了决心,站在我们面前的这座雪峰,它看上去直耸云霄,高不可攀,但因为它的内部藏着祖国国防迫切需要的宝藏,那么我们就一定要战胜它。每个人都表示要尽最大努力,去完成这项艰巨任务,向祖国献一份最好的礼物。明天,就要上山了。

今天晚上,月亮很大很大,它离我很近,好像一伸手就能抓到。中秋节马上到了,这几天,我一直有强烈的预感:我们的女儿就在这两天要出生。没错,是个女儿。修文,你的身体不好,我又不在你身边,你一定要坚强,有什么困难找组织,依靠组织。

月光下的雪山晶莹剔透,那上面一定有美丽的雪莲在盛开。修文,就给我们的女儿起名叫雪莲吧,雪莲有极顽强的生命力,我也希望我们的女儿能像雪莲那样,坚定勇敢,不畏严寒。真想看看她。

集合哨响了,明天一早就要去执行任务,还有许多工作要做,就说到这。最后愿我们相互勉励,并肩前进,时刻准备为祖国与人民的利益而献出自己的一切。

紧紧握你的手

战友 秋雨1966.10.1

这是一封黄青父亲给她母亲的信,读到这里,真是欲罢不能,哭死过去!

有木有时空交错的即视感?有木有《云水谣》的电影画面感?总之,读到这里已经不行了,但是后面呢??后面怎么读下去,要哭死的节奏么?

《冈底斯遗书》读后感(六):我想我还差一次旅行

十几岁的时候就想着去远方,然后一直静默如地上的蚂蚁,绕来绕去也绕不出自己所生长的城市。

后来长大,去外地上学,忽然觉得世界大了,事实上,世界并没有变大,而是人变大了,心变大了。

有时候想想,真的还差一次旅行,这一次,又一次,下一次,因为所有的过去都容易忘却,只有将来值得期待。

说回这本书,想当然地以为是旅行日志,毕竟目录上也写着最后一天、第一天、第二天……以这样的程式来表达的不是日志又是什么呢?

但当你读下去的时候,才发现,这很像日志的文体其实是一部小说,作者心机太深了,怎么能这样写呢?这样轻易地让人涉足进去,像中了盅的失足少女,轻易地就相信了,沉陷了,不能自拔。

故事在一步步推进中,恍若自己进入到角色当中,那些不畏生死却仍然坚信爱情的人们,你们是如何做到的呵,这凡尘俗世真的有那么多值得我们去爱去喜欢的吗?

走在初夏的阳光里,常常想着书中的人物,他们此时的情境,毕竟过去二十年了,他们都老了吧,他们在哪里呀?

北京一定还活着吧,虽然她身患绝症,但只要她仍然呆在圣山脚下,就会有神护佑她的,一定会让她等到下一次雪崩,爱她的那个人就会再次出现,甚至会有奇迹发生,那个人并没有死,而是冻僵,她会用自己的乳房靠近他的脸,让他渐渐温暖、苏醒,让他能感悟到自己的存在。

黄青也一定活着,她是那么执著地思念着故去的父母,他们坚贞的爱情让她相信世界上是有永恒的爱情的。

只有常白不见了,他死了,他是个异类,从一开始他就是个可疑人物。但是,在别人的眼中,我们或许都是可疑人物吧。在所有可疑被疑的过程中,我们渐渐长大,渐渐衰老,渐渐死去。

无论如何,一次远行还是有必要的,不管前路多么遥远,多么艰辛,都值得我们去一次,因为那里有信仰!

《冈底斯遗书》读后感(七):年轻时去过的远方

故事发生在远方。或者说它从脚下开始,一直延伸到了远方。

通往远方的路,很长,长得足以让任何一场噩梦从容做完,长得直至令人感到残忍甚至绝望。它就这样一直通向天边,也就这样一直通向你生命的深处,尽头。总之,它通往远方,就这样一直没完没了地通向很远很远的远方。

那是一个什么样的远方?

西藏的朋友给我讲过这样一个故事:数百年前,有位土司,命令部下到西部去巡查他的领地。土司说:无论走多远,无论走多久,你们一定要到达我领地的边缘。部下带着一队兵丁,他们骑着马,一直往西行。越往西去,空气越稀薄,气候也越来越严酷。渐渐的,每天雨雪冰雹都会轮番而至,有时大风还会吹着石头跑。兵丁们只能下马,弯腰顶风继续往前。风暴卷起的沙石,打在枪尖上,发出持续不断的哗啦啦声响。他们肩上的枪被压得越来越低,黄尘弥天盖地,眼前什么也看不见。最后所有人不得不全部伏倒在地上。返回后,部下向土司汇报说:老爷,我们已经到达您领地的边缘了,您领地的边缘一直延伸到天边。土司问:那么你们真的到了天边?部下说:“我们真的到了天边,我们的枪尖划在天顶上哗啦拉直响,还冒出了火星。我们担心枪尖把天戳破,就把枪提在手里,继续往前。但天低得让人直不起腰,我们就趴在地上继续往前爬,直到前面堆满了沙石,再也无路可走。”部下拿出了磨损的枪尖,还有一包从天边带回的沙石。土司非常高兴,他重金奖赏了部下和兵丁。从此土司确信自己的领地一直到达天地的边缘。

据说土司部下所认定的“天边”,其实就是藏西的北部高原,也就是那处远方。

或许这只是个笑话,没有人会信以为真。

但下面这段话,相对来说应该更为可信。这是著名探险家斯文赫定和他的伙伴抵达这片土地时,留下的一段记录文字。斯文赫定在他的《我的探险生涯》一书里这样写到:“在这里每跨出一步都是新发现,每个名字都让我们多认识地球一些,直到1907年元月,地球表面的这个部分就像月球背面一样不为人所知,人们对月球可见的一面远比对地表这个多山之境更为熟悉。”事实上,直至1907年以后的近百年时间里,这片土地也并没有出现过任何大的本质性改变。

几年前看过一本谈论生死的书,里面讲到濒死体验。说虽然没有两个人的濒死经验完全相同,但在大部分的濒死经验中,却有类似的过程,这个过程大约有这样几步:1,经验到一种不同的感觉,安详而充满幸福,没有痛苦和身体感官的觉受或恐惧。2,觉察到嗡嗡声或急流声音,并发觉自己离开了身体。视觉和听觉加强了,意识清晰而灵敏。3,进入黑色之中,在漫无际涯的空间漂浮,然后迅速进入一个隧道。4,看到光,最先是远远的一点,而后像被磁铁吸引一般往那一点靠近,最后被包裹在光和爱之中。这个光明亮得足以夺人眼目,而且非常美丽,但眼睛却不受到伤害。5,有些人看到有着超自然美的内在世界,天堂般的景色和建筑,还听见天乐,他们有一体的感受。6,也许会到达一个不能超越的边界……看完这段濒死体验的描述后,就觉得这一体验并不陌生,我甚至确信自己有过这样的体验。那么这种体验是在什么样的情况下获得的?难道自己曾经经历过一次死亡不成?后来,在回忆许多年前的那次阿里之行时,我突然发现:濒死体验和那次前往阿里的途中体验竟是那么相似。一下明白,我曾有过的濒死体验,是在那条前往阿里的漫长之路上获得的。灵魂风筝般飘在空中,俯瞰着那条细长的路。路在风雪中延伸,它的两旁是不确定的幻境,雪山耸立,苍野无边。祈祷声里,疲倦的车,顶着暴风雪,甲虫般爬行于茫茫荒原。车上的人齐声高诵着经文,我听不懂他们是在赞颂圣唐古拉?还是在向神祗作乞求?诵经声响彻荒野,让我泪流不止。头顶明月高照。极度寒冷。

那是一次逼近天堂,逼近死亡的旅程。那次旅程,让我懂得死亡不是终极,今生今世只是你的一部分。明白生命是个奇迹,它与万物相连,没有独立的存活,一切都与天有关、与地有关、与山有关、与水有关、与云有关、与风有关、与雨有关、与草有关、与树有关、与羊有关、与狼有关……与善有关、与恶有关……与你有关、与我有关……明白每个生命都是另一个生命的神灵……

拉萨以西至狮泉河这片千百万年间一直由神牢牢掌控的土地,如今,仅仅在近十年间,已经逐渐被人类把握。人们在这片神秘莫测的土地上覆盖上沥青,修通了数千公里的道路。人们往来于这里,不再受雨雪风暴的阻拦。离人远了,离神就近了。而事实上,如今我们已永远无法离人太远,也无法离神很近。即使是在无人区,也处处可见人的各式生存,以及种种商业行为。随着人类的进逼,神在撤退,它为我们让出了越来越多原本神圣的土地。在古格,人们就像爬上任何一座土丘般踏在它的顶上,那也确实只是一座以最高价被出售踩踏的土丘。人们把它踩在脚下,没有人在意它的过去,在意这里曾经上演过的惊心动魄的故事。

曾经的圣殿神塔,曾经所有的神圣之物,所有的神圣之举,都显得突兀、多余、颓败、微不足道、格格不入。

那次阿里之行,现在想起每每感到心惊。贸然前往一个陌生而极度危险的世界,让我们遭遇了太多猝不及防的磨难。或许正因如此,那次阿里之行才刻骨铭心。或许正因如此,那次阿里之行才改变了我原有的许多观念,包括对世界的看法,对自我的看法,对生死的看法,让我认识了自然的伟力,神的伟力,体验到了神的存在,找到了自己的神。

因为遥远,所以诱惑。而现代文明成果正在不断缩小或消除距离,时间的,空间的。它让外部世界在我们眼前肆意呈现,却也让我们的精神世界越来越变得逼仄狭窄。它既让我们对诱惑得以无限接近,同时又在对诱惑进行无情消解,神圣化着庸常,奇幻归为平淡。或许终将有那么一天,这个世界会不再精彩。

怀恋那次阿里之行,或许就是因为那次阿里之行与我存有距离,这种距离已经超越了当年阿里与我的距离。当年我抵达了阿里,而那次阿里之行对于此时的我,已经遥远得永远不可接近。

在那次阿里之行中,我知道了生死的距离。

我目睹了死亡,那么近,那么仔细。从它那里,我知道了生的意义:不复杂,如同死一样。只是同样的一个死亡,它带走了有些人的一切,却又给另一些人留下一个充满希翼的来生。

拥有来生的人,敬畏今世。因为没有来生,我们无所畏惧。因为没有来生,我们无比畏惧。是什么让我们如此贪婪?生命只有一次,我们对此深信不疑。我们声势浩大的活着,追逐穷奢极侈、精彩极致的人生。我们耻于默默无闻,蛆虫一样拼命蠕动钻营,一刻不停。然而却害怕平静,不敢面对心灵。惊心动魄、精彩极致的背后,往往都藏着巨大的痛苦与伤害,往往都是人生被推到了剧烈摇晃的崖顶,使你离开了常态,将你平日里的情感与习惯、道德与人性,浸在容器中沸煮,逼问它们的极限。

喜马拉雅山脉的一处洞穴里,那位面壁十年的苦修者,他在想什么?

在决定要写出这个故事之后,我再次去了阿里。

我最初的阿里,还在那吗?

就像故事中那个隐藏了二十年的人,这样说或许不确切,其实他只是最初隐藏过,并在隐藏中“死”去,然后有了重生。二十年时光中流逝的,其实是他的两个人生。他从“他”到“他”的那次蜕变,究竟发生在何时?现在谁也说不清楚。科学解释说,每七年人体的所有物质就会完全更新一遍,你和过去的那个你之间,再没有共同的物质存在。或者像虫草,在菌孢侵袭虫体之前,它是虫。在菌孢侵袭虫体后,不断繁殖,只到虫体充满菌丝而死,虫体头部生出了草,这时虫身虽在,却已非虫,它成了新的物种。又有什么不是如此呢?只是我们已感受不到这种变化的阵痛。像被打了麻药,因为麻醉着,没有痛苦,我们就一直相信没有变化的存在。直到有一天蓦然回首,才惊觉已经面目全非。

没有什么可以重来。除了记忆。

想起电影《冷山》里的男主角伊蒙在回归路上被人救了时说:“为什么一个名字,一个地方的名字,听了会叫人落泪……”阿里,对于我,它不再是个物理的存在,对于我,它是一种理想的存在,神的存在。

每一个青春,都需要一场历险。这是人生必需的献祭。

山在那。一直在那。时间陪伴着它。

我们,虔诚走过。

远去。

《冈底斯遗书》读后感(八):有些人从没离开

谢谢你打开它,

读下去,

但请不要悲伤。

——编者按

胡超、罗益、常白、北京、山口、黄青、我,当然还有丹增和达娃。那个9月,二十年前的9月,我们在西藏相遇,结伴去冈仁波钦,那是一座神山。

然后常白因通行证问题半途中止;罗益和北京留在了圣山脚下,罗益登山遇雪崩而去,北京坚持住在圣山脚下,不曾离开;黄青无意中知道了自己的身世与圣山有关;胡超为了等待找救援的达娃归来,不幸冻盒僵被截去了十个脚趾;达娃最终也没有回来,而山口成了第二个达娃,她每年都来到圣山脚下;黄青生下了胡超的孩子,却自杀了,山口每两年一次来到圣山,将故事一一留在了一本叫“朝圣旅馆留言簿”上。我看到这些时,二十年前的往事历历在目,但他们却再也回不到我的面前。

而那个胸口藏着合同的人是谁呢?似乎他与所有的人都没有关系,但却是他让所有人都联系到了一起,一起回到了二十年前,那场雪崩前的岁月。

《冈底斯遗书》读后感(九):诱惑,来自远方——

远方,到底多远?

八位各怀心事的青年男女,从素不相识,到日夜颠狂在藏北高原上......”记录者说:“因为遥远,所以诱惑。”

也因为遥远,他们的前方不可叵测;去阿里路上,藏族司机达娃怒拔拳头......同行者北京、陈小鸟在病倒时,立下遗书。穿行在这段生死线,有人,把对同伴的暗恋,轻轻地从心底卸下;有人,趁着夜黑寂寞,强攫了弱女子的温暖;有人,为让团队突围,永远倒在......

清冷高原上,去远方的两部车不停地奔跑,每一场磨难,就似一次撕心裂肺的逼问——

“远方,到底多远?”

当你,跟着书,一次又一次涉险,会不会扪心自问:“你的远方——又向哪?”

《冈底斯遗书》读后感(十):没有什么能够阻挡,我对自由的向往

没有什么能够阻挡,因为我们生来自由。

陈小鸟这个物就像个旁观者,他从小镇出来,在城市里工作,然后参加了一次旅行,这次旅行带给他的除了身体的苦虐,更多的是对同伴与周遭的观感。他们就像一朵朵花儿一样,盛放到凋谢。可是,谁又真正懂得他们盛开的疼痛呢?!

小说中的旅行其实是两次的,第二次完全是追寻之旅,因为二十年前的首次旅行留下了太多故事,太多不曾解开的谜。而且其中一个人死了,但陈小鸟知道,当时死去的并非只有一个人,但这次不一样,这个人竟然事隔二十年后又被发现了,而且与一宗命案有关。陈小鸟在记忆中追寻每个人的模样,但终究无法解开这个谜。

当他重新踏上西藏的土地,朝阿里进发时,他的记忆开始复苏,每个人的形象开始在记忆中鲜活起来,仿佛故事都发生在昨天,而陈小鸟也重新回到了当时刚刚踏上这片土地时的情景。

所有的哭泣和欢笑重新有了温度,所有的悲欢和离合都有了知觉。陈小鸟像一个寻找证据为自己解脱嫌疑的犯罪嫌疑人。事实上,他心里很清楚,这个死去的人应该不是自己知道的,而是中间脱离组织的那个人,是的,果然如他所料,结局往往和开始预料的一样,只是这一路上的交合啊,是何其的让人内心纠结。

不是所有的旅行,都有美好结局。也不是所有的青春都值得缅怀纪念。只不过,因了一场风雨同行的远足,所有人的命运都有了某种关系,这种关系维系着他们,让他们生死与共,只不过,终究有人要离去,就像天空的飞鹰,他们向往的就是自由。