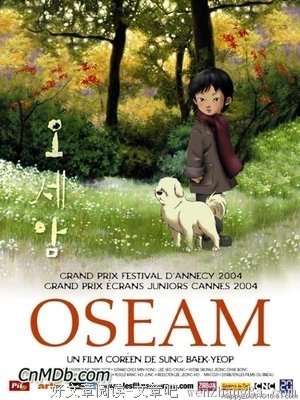

《五岁庵》经典观后感集

《五岁庵》是一部由成白贤执导,动画 / 家庭主演的一部韩国类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《五岁庵》观后感(一):片子好不好看的是能否打动人心

五岁庵的故事非常简单,就是一个眼盲的姐姐带着调皮但却心地纯洁善良的弟弟寻找母亲,然后因缘际会寄居在一个寺庙里,弟弟为了学得灵魂之眼让姐姐能看见东西就跟着一个师傅到另一个寺庙学习了,但是由于师傅在茫茫大雪的归途中不幸昏迷了很长一段时间,醒来后再找回寺庙发现弟弟坐化在佛前(饥寒交迫而死)。。。故事简单,情节几乎没有起伏波澜,但就是这样简单的一个故事却打动了我们。弟弟的顽皮,不懂事,却天真灿漫,心地善良。。。还有坏孩子的妈妈把自己的孩子当个宝,别人的孩子当根草。。。弟弟的恶作剧让人抓急,修为不怎么深厚的法师觉得太尴尬难为情,修为深厚的法师却能淡然以待,并且鼓励他用正确的道路和方式去表达自己的旺盛的精力。。。这些都是很平常却很真实的东西。这也不禁让我想起新海诚的电影,他的动漫电影里面的风景都是非常唯美的,而且有很多写实的镜头,自动贩卖机掉出饮料的过程,钥匙掉在地上。。和现实士多店几乎完全一致的情景。。。这些细节很普通,很平凡,却很能让人产生代入感,很容易就把感情投入进去,然后和作品产生共鸣。我觉得这就是日本动漫和韩剧之所以能打动人心的原因。。。

一位地高大上,或者一位地接地气都不是最好的选择,艺术来源于生活,又高于生活。艺术作品应该高大上,应该要格调高些,但是也要有接地气的平凡画面和镜头,让观者产生带入感。。否则,出戏只是分分钟的事情。。。

《五岁庵》观后感(二):孤独的天使

五岁庵,看到名字的时候,我想应该是个5岁就开始庙宇生活的孩童的故事,5岁,是个很洁白的开始。

整个动画一直给我欢快的感觉,吉顺的小嘴总也合不拢,整篇故事几乎全是他的台词。为什么呢,这么爱动爱玩爱说爱唱的小男孩?很多小孩都是这样吧,可是吉顺这样的过分的活泼,让我感觉到他没有家教了。是的,他没有父母了,只有双目失明的姐姐,姐姐带他去寻找妈妈,可是姐姐,也只是个十来岁的孩子。

孩子都是天真的。吉顺说想学怎样打开灵魂的双眼,这样可以教会姐姐,可以让姐姐在世间找到妈妈,从此吉顺就可以是有妈的孩子,有人爱,不怕别的小朋友欺负了。可是妈妈,早已不在这个世上,吉顺的一生,从来没有意识到,妈妈和他,不在一个世界。

看到快结束的时候,我也抱着幻想,吉顺会去找妈妈的,至少吉顺会知道妈妈是怎样的。终于,吉顺想要开始学习了。开始跟随先生进山修行了。那依然是多么欢快的时光啊,丛林里的白雪,歌声如糖的画眉,还有那个雪原里狩猎的小小男子汉,在暴风雪来临前,吉顺的世界光芒四射。

暴风雪还是来了。这是个孤独的世界。孤独是从孩童时就存在的物什。没有同伴,我们的内心不再有安全感,没有认同,整个认知世界都可能坍塌。即使那是一个不祥的屋子,也想要闯进去,希望碰到什么。依旧是一片寂静,只有妈妈一样的菩萨慈祥地注视自己。吉顺终于可以静下来,和菩萨一诉衷肠。孤独的世界里,吉顺终于打开了灵魂的双眼,他随菩萨一起进入天堂。

这是我意料不到的结局。我以为五岁只是开始,不想,五岁原来是结束。

意料外的结束,曾经一直是我向往的归宿。当预言真的如此上演时,再也没有结束了的洒脱,原来是如此的失望。孤独的吉顺,是否这就是他最好的归宿?

这个世界的每个我们,都是孤独的。向吉顺的短暂一生学习吧,爬树抓鸟,下河摸鱼,抛洒树叶顺水流,与野兔赛跑,与小鸟比歌喉,抗风抗雪,在最恐惧的时候向菩萨呢喃,也许我们看不到,总有冰消雪融的那一天。

生命本身的意义,不介乎长短,无论何时结束,认真过好每一天,孤独,亦是天使。

《五岁庵》观后感(三):还是应该接受真相的

影片主人公的设定本身就凄凉:姐姐失明、独自带着弟弟;弟弟没见过父母、更不知母亲已死。姐弟俩没有亲人,会被人欺负,只能相依为命,流浪过活。怎么看都是惨。

而后两人有幸被寺院僧人收养,过了一段欢快的日子,可对父母的渴望终究还是特别强烈。有时我想,如果姐姐老实告诉弟弟母亲不在了,没准两人就能安稳地在寺院长大,然后按部就班,生活下去到老。可姐姐好意的隐瞒了,让弟弟抱有一丝希望。同样是从小孩子那个时候过来的,可我还是搞不清,是不是孩子对认定的执念都特别的有韧劲,但唯一清楚的就是:实在希望身边时刻有母亲陪伴。诶哟,实在不愿回想自己小时候看到妈妈不在身边时的那种心情,一动念,一股火就提到嗓子来。弟弟说希望给他土豆的胖大婶是他的妈妈,无比认真地说胖大婶一点都不胖,还特别美。就是这样,我闻着我妈脏衣服的味道都觉得特别亲切、安心。

影片最后的表达,可能是为了让弟弟的离去有一个圆满的回报:弟弟真的感化了菩萨,弟弟真的去了天堂,真的见了母亲,也让失明的姐姐见到了母亲。

心中有念想的人,肯定会半信半疑得问:这是真的么?真心念佛真的可以了结念想么?

那天在终南山上,从山下上来一位女居士,年纪轻轻,可自打来一直阴阴郁郁,闷闷不乐。一日跟一小和尚交谈后,她就像是血槽满血的战士,原地复活,精神盎然。而这一切都得益于小和尚的一句话:每日诚心诵念大慈大悲观世音菩萨可心想事成。从此她每天都缠着这个小和尚,神神秘秘。日后这位居士下山后,我向小和尚打听:她咋了?怎么跟突然入魔了似的?小和尚言:为情所困啊。

原来,这位女居士心系前男友,一心想要复合,不惜用任何手段,因为实在爱的不得了。这次上山也是来散散心,希望能够解脱。当时小和尚给她算了一卦,明确告诉她,你的这个男友早都另有新欢了。没想到女居士不死心,一直问每日诵念大慈大悲观世音菩萨是否真的有效?小和尚劝她放下不成,只得点头称是。

就这样,女居士解脱不成,又陷入另一个坑。而她的那位前男友已被我猜个八九不离十,在她上山前刚下山去,跟他接触过一段时日,实在不能跟女居士感同身受。几年过去了,也不知是女居士释然了还是心不诚没感动佛祖,她的前男友跟女朋友已经准备结婚了。

影片中,弟弟曾说和尚:为什么要一直对着墙呢?如果这就是修行,那你家也有墙啊。师父一直告诫我们:吃饭就是吃饭,玩耍就是玩耍。可现实往往告诉我们要充分利用时间,如厕背单词。我们搞形式主义太久了,心杂心浊都是正常事儿,哦,大慈大悲观世音菩萨。想着死后升极乐,来世投胎好,但是却都要经历现世啊。还没好好活着给自己积攒福德,没准死了也解脱不了。就诚恳正视当下,就硬着头皮向前,看看下一步还会有比死了更无助的境地么?

《五岁庵》观后感(四):与情节无关

忘了因为什么就想起来五岁庵了

忽然想唠叨几句

大部分小说和电影都指望着情节在生存

但有些不是,比如红楼梦,比如诗歌

它们的牛叉闪闪和情节毫无关系

比如五岁庵。它几乎没有神马悬挂的情节

而是一个小男孩,玩闹,疯跑,淘气

恶梦,害怕和虔诚的种种细节

它没试图讲一个千回百转的故事

也并没刻意说明什么精神什么力量

它只是呈现了让人心醉心折

难以概括,难以描述的美好本身

喔,总结一下情节

一个男孩到了一个寺院,和一个和尚上山闭关

大雪封山,男孩在菩萨像前饿死了

就是全部的故事

《五岁庵》观后感(五):愤怒的哭泣

关于这部影片 画风很美 线条流畅 表现两个孩子的天真无邪及可怜的身世,及一个五岁孩童的可悲结局。最后再来段自欺欺人的天堂,但是死了就是死了,我认为最后以这个寺庵来纪念这个可怜的孩子才是重点吧。有点讽刺。

我不明白本片的用意是什么 是在宣扬一个孩子怎么走到佛的身边么,还是步入死亡的命运呢。他的结局是偶然还是必然呢,也许很多人会觉得这是一个美好的故事,一个五岁孩子内心多纯洁,意志力多么坚定,最后在孤独和绝望,饥饿与无助中幻想自己见到了渴望已久的母亲,安详地失去,片子的最后还出现了菩萨,我看来那是多可悲,有谁来保住这个孩子的性命了。大雪的冬天,没有人能抵抗大自然突然的愤怒,意外无所不在,我们能做的真的是敲打木鱼,祈求所谓的神明么,不是的,的确在很多时候我们无能为力的时候只有祈求保佑,那没错,毕竟意志力再强大的人他务必有自己的信念和精神支柱,但那也许并不是佛祖,也许只是自己思念的曾经给自己真正带来过温暖和帮助的人,或是谁的一句话,或者一个经验,绝对不一定是神佛。

看到片子的最后,还有菩萨出现,我觉得很愤怒,这就是所谓的修炼么,难道孩子的死亡给我们带来了美好和安详么,谁来拯救这个孩子的命,谁能真的让他回复温暖和欢笑,别自欺欺人了。所谓的修炼是什么,就是把一个五岁的孩子带到了无人烟的山顶上在寒冷的冬季看日出日落么,有没有科学地考虑过一个孩子的生活,如果在离开孩子以前不要整天念经诵佛,而是教教这个孩子如何独立生存,告诉他即使没有母亲在身边也要认真学习怎么更好地生活,如何保暖,如何寻找食物,如何锻炼身体,只有坚强地活着,母亲才会欣慰,而不是幻想会有观世音菩萨来拯救自己,会有莫名其妙的奇迹出现,行动胜过一切,自助者天助之。人毕竟是血肉之躯,也许人真的需要佛在某些时候做为精神支柱,但是那觉对不能指导生活和生存。

如果这是一个神话剧,或者最后孩子真的活下来了,我会觉得这是不错的故事,就像是梁山伯与祝英台,最后化蝶了,即使知道那只是一个幻想,但是毕竟再弘扬一种美好的愿望,而这部片子最终到底是要告诉人们什么正能量呢,我到最后都觉得它是个悲剧,不是因为孩子的死亡,而是看官根本不知道死亡的真正原因该是什么,我只能说我们该好好的反省自己,到底给社会带来了多少价值。

《五岁庵》观后感(六):关于期待

当男孩站在夜晚的大树下,仰天失声大哭的时候,悲伤的暗流喷薄而出,他的心里寄居着孤独无助的灵魂。五岁的心愿,就是他的妈妈,僧人告诉他,灵魂之眼能够看见微风,用肉眼看不见的东西,因此,他一厢情愿的把看见妈妈这个愿望,寄托在了灵魂之眼上,于是,踏上了另一座寺庙,开始学习之旅。

期待像微风,带来希望,却从未出现。妈妈这个愿望,男孩始终不曾忘记,可是,上山后,能够得到的期待却越来越少。他在山上的朋友只剩下了僧人,但是僧人需要面壁念经诵佛,大部分时间无暇顾及自己,那一幕欢乐的滑雪场景,他期待有人陪他一起玩耍。后来僧人下山去集市,由于大雪封山却一去不复返,男孩的期待又开始妥协,他觉得僧人是生气了,给他添了麻烦,所以过了这么多的夜晚还不回来,他期待僧人的归来。最后,男孩连食物也没有了,他静坐在观世音菩萨面前,虔诚的呼唤,期待给他食物,陪他玩耍,看见妈妈,这就是最为心酸的一幕。

需要,期待,希望,欲望, 马斯洛的基本生存需求,过渡到精神层面的期待,转承为需要奋斗的希望,嫁接到无穷无尽的欲望,有标准可以评判其中的好与坏吗?当基本衣食住行的需求都无法满足时,人们会同情你,当你对生活有期待时,人们会赞赏你的上进心,当你对生活燃气希望时,人们会被你的心境所感染,当你拥有很多欲望时,人们会劝阻或者嫉妒你,每个人,从需要到满足的程度,也不尽相同。

人在介于追求到满足之间,是最幸福的,可是,都需要一个基础,和可实现期待的途径,对于虚幻和不存在的实物,也只能用精神来实现,对于美好的幻想,现实越是残酷,精神就越是凄凉,因为对自己报以的同情,就会越多,最后,我们丰富的,其实只是一种自我安慰,不管是乌托邦,象牙塔,还是桃花源,大都带有一种逃避的意味。因此,这世界千千万万之人,拥有更多期待却不去努力实现的,多半是精神主义的自怜自卑自我安慰者,然后再渐渐告诉自己无欲无求,这样既不用争取,也可以达到自我满足的效果。

要么战胜,要么共享,这是韩寒对于感情第三者问题的回答,其实还有第三种选择,就是逃避,在基础情况既定的时候,人性会选择让自己舒服的姿势,以基本满足的情况活着。如果你对现实过分不满,又无力改变,也只能靠着想象自娱自乐了,所谓的逃避,大概就是你接受能力比较低。在人性开放的时代,我们对自己欲望的追求,已经变得赤裸裸了,可是精神的家园,永远不是野蛮原始的欲望,它是需要人性修饰的,才能出落成为社会所认可的同盟者,而我们,在社会的步调中,也好像迷失了自己纯真的期待,缓缓被污染成为欲望,越来越错乱。