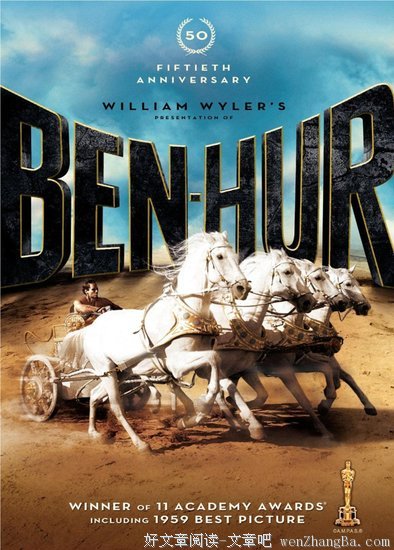

《宾虚》观后感精选10篇

《宾虚》是一部由提莫·贝克曼贝托夫执导,杰克·休斯顿 / 纳赞宁·波妮阿蒂 / 摩根·弗里曼主演的一部剧情 / 历史 / 冒险类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《宾虚》观后感(一):施与善行

感觉还不错,尤其是摩根.弗里曼最后的结尾语:There were many miracles that day,and in the days that followed.As time passed,forgiveness and understanding had reunited the family.To give hope and promise for a better way.To fight the good fight,to finish the race,to keep the faith. 是与非,丑与美,善与恶,皆相对而言,Jesus告诫世人,每个人都有施与他人善行的责任!!!

《宾虚》观后感(二):关于时代的发展进步,电影特效是不是该收敛一点,是不是可以向那个没有特效年代学习。

宾虚,毫无疑问是一部伟大的作品,更是一部伟大的故事,其实让我跟老版的宾虚1959年,与2016版宾虚比较,如果有人问我,这那一部比较精彩,那我觉得,我必须看过才有评价,不巧今天在网上下了枪版,仔细看了一下,我觉得没有比较,就没有伤害,我认为宾虚是一个很好的题材,老版宾虚,不管是马戏还有在战船上拉浆的戏,1959年拍的戏那个年代没有电脑特效,什么都没有都是实打实的拍出来,而且拍出来电影的质量,放到21世纪,这个充满电影特效的年代,我觉得老版的宾虚堪称经典,至少到了21世纪看起来还是不落伍,我觉得21世纪的电影导演拍出来的戏,简直是惨不忍睹,电影到处都是充满特效,没有剧情毫无可看之言,新版的电影只有环绕着一个主人公那就是耶稣,而不是宾虚,老版也是,电影主角虽然是犹大宾虚,但间接引出耶稣基督,我觉得老版和新版还是关于处理耶稣基督方面还是得当,但是新版宾虚里面的故事剧情被改的太多,既没有让人有怀旧的情怀,而且看得比较凌乱,关于基督教题材的电影,我觉得在没特效年代高票房的作品,如宾虚 十诫 等等,到21世纪 如耶稣受难记.........这些电影在豆瓣评分都不低于7.5。我觉得由于时代发展进步,电脑特效不断提高,而电影质量却在下降,这是不是让人有所反思,我们应该向那些没特效的电影年代却拍出高质量的电影导演学习。 最后向 威廉·惠勒导演致敬。

《宾虚》观后感(三):Ben-Her 宾虚,一部了解耶稣所生活环境的普及电影

最近,由于想了解西方的的文化以价值观,对宗教产产生了浓厚的兴趣,基督教和伊斯兰教的故事太让人入迷,于是乎决定先从人数多的基督教入手。从哪开始了解呢?搜罗了一圈,以故事片以及纪录片作为开端,图文并茂易懂且有趣。

本周先从电影入手《宾虚》Ben-HUr

en-hur ——A Tale of The Chirst

Judah Ben-Hur, a prince falsely accused of treason by his adopted brother,an officer in Roman army,returns to his homeland after years at sea to seek revenge,but finds

redeption.

故事背景:

发生在古罗马公元26年,耶路撒冷城。

en-hur 是耶路撒冷城的王子,在当地很有威望,深受人民的爱戴。

罗马的新任总督或者叫护民官(tribun)Messala 被派往耶路撒冷接替上一任,管理耶城。

耶路撒冷城的管理一直比较棘手,他们反对罗马的统治,渴望自由。

Messala 和Ben-hur 是兄弟,Messala 试图睡服Ben-hur,让其的臣民不要反抗,不要和罗马作对,但是与Ben-hur意见相左,因此两兄弟走到了对立面,故事由此展开。

看了两个版本,1959年和2015年。整体感觉1959年版本更宏大,叙事连贯性更完整。

故事是按着两个线索发展的,Ben-hur 和耶稣的故事。

1. Ben-hur的故事基本上围绕着take revenge 展开,最高潮的当属在竞技场的赛马战车比赛。关于竞技场赛马,当属《角斗士》版本的最精彩,血腥,震撼,还有皇帝的表情都刻画的淋漓尽致.1959年版本的竞技时间比较长。

2. 耶稣的故事总体上比较生硬,不是很完整,依稀记得只有四个场景,而且耶稣都是以背影出现,没有展现面部的镜头:

* 中间给Ben-hur 水喝,其他人给谁,士兵不让给,但耶稣给了一瓢水,却可以,而且士兵明显的对耶稣表现出敬畏,太神奇了。

* 最后被定死在十字架上- Father,forgive them ,they don't know what they do.耶稣对于杀死他的人都宽恕,基督真是太仁慈了。

影片大的篇幅都是在讲复仇的故事,对于耶稣的讲述较少。影片最后Ben-hur 领悟到了耶稣的精神,推测他会把基督的精神发扬光大,我想这也许是导演想通过影片传达的思想:Forgive and resdmption.

首先吐槽一下内地上映版把宗教戏份剪的一点也不剩,说好的尊重信仰自由呢??意识形态紧缩成现在这个样子,你们和电影里的罗马帝国有什么区别,引进这部电影是为了自黑吗?

Anyway,主要罗列一下新版对比59年William Wyler的版本几个关键性的差异。

1, 新版在一开始花了笔墨介绍了大反派Messala在去罗马成为军官前和Ben-Hur及家族的故事,而59年版本里曾经的关系和情谊都是通过Messala回到耶路撒与Ben-Hur重逢后的对白中了解到的,这样的改变打破了对Messala这个人物形象的构建,虽然使得Messala后来背叛Ben-Hur家人的情节显得更有理由可寻,但是却强烈了破坏了Ben-Hur复仇的动机。59版里Ben-Hur一家只是因为妹妹的无心举动跌落了墙上的瓦片导致总督受伤而遭到降罪,Messala利用这个机会铲除不配合他抓捕反党的Ben-Hur,趁机树立大义灭亲的形象以及在罗马人中建立威信。 这样的剧情设置很难不让观众对这个追逐权力卖友求荣的人物产生厌恶,这股怨恨会支持观众紧紧关注着Ben-Hur之后的一举一动,为他的复仇加油打气。但是新版首先把Messala塑造成一个从小不得志的养子,之后Ben-Hur因为滥发善心收留受伤的反乱分子,导致这个叛乱分子后来袭击总督,牵连了Ben-Hur一家,而Messala则在各方压力下不得不处罚Ben-Hur,这样的处理使得主角复仇的情绪不能很好得调动起来,观众甚至会觉得Ben-Hur根本没道理复仇。

2, Ben-Hur当划船奴隶这部分改动也比较大,首先可能因为宗教的关系,Ben-Hur被发配去划船的路上一大段剧情我在内地版中没看到,这样使得Ben-Hur定罪后所遭受的苦难大打折扣,进一步减少了观众对这个角色的感情认同度。这里有个细节,59年的版本里罗马指挥官看到划船的Ben-Hur,问他划船多长时间了,Ben-Hur回答在这条船上1年,在之前的船上3年。这种处理方法不仅把时间线交代的很清楚,还让观众对他的处境抱有极大的同情,而新版只是用字幕打了5年后的字样,谁高谁低一目了然。59年版指挥官在船舱里训练奴隶划船的情节可谓是经典,让人领略到一个罗马军官的残酷和纪律,新版匆匆略过对指挥官的塑造,因为在59年版里Ben-Hur营救落水的指挥官并且成为他养子的情节全部被删掉了。所以在59年版里,Ben-Hur以罗马官员的身份重返耶路撒冷,命运的巧妙令人唏嘘,而新版的Ben-Hur只能以一个罪人的身份回家,以赛马手的身份挑战Messala,这样的设置让剧情的发展单薄了很多。

3, 最后是赛马的情节,这部分改动不大,但是老版在看的时候一种大场面感扑面而来,因为年代久远,让我不禁想要了解在特效不发达的时代这样宏伟的大场面是如何拍摄出来的,比赛场面的剪辑做的非常出色,对比赛节奏的把控甚至好于《极速风流》中的赛车部分。而新版虽然在这段剧情中做的也不错,但是毕竟玉珠在前,而且看的时候脑子里只有一句话:这些都是特效制作的,所以...细节部分,59版本的Messala更卑鄙,不仅作弊一般的使用有铁刺的战车,而且还拿着鞭子抽打对手,这暗喻了罗马的特权阶级,其行为非常令人憎恶。新版的Messala相比温和很多,结合新版之前对他背景的铺垫以及最后的结局,这样处理也可以理解了,新版就是为他洗白的。所以59版的Messala的命运必须是死亡,而新版的则用不着。说到结局,因为删去了宗教情节,最后的反转肯定让很多观众看的无语,怎么突然间仇人就抱在一起冰释前嫌了?Ben-Hur的母亲和妹妹的麻风病也好了?好像什么事都没发生过一样,之前拍那么一大堆逗观众玩呢?让人直翻白眼。

整体上看,59年版本里不管是罗马还是耶路撒冷,大批古代城市的远景让影片宏伟感十足,对于各个地方的风俗和建筑也相当考究,而新版在这些方面都只能说算是合格而已,并不出彩。演员方面,59年版本时长接近4小时,角色繁多;新版的主要角色表现的还可以,但特别想说一下Morgan Freeman演的商人,59年版本里这个角色的背景是波斯人,老版把这个人物塑造的要立体很多,从他对马匹的爱护上,从他诱惑罗马人下赌注的情节上都显示了一个商人的诙谐和智慧,他只是个商人,他帮助Ben-Hur的理由不过是因为被他的态度所感染,两人趣味相投还看到了商机,并没有新版那些生硬的苦大仇深的背景,以及这样的角色也并不适合做Ben-Hur的灵魂导师。以上这些都是新版处理不够精致的地方,但它也并未毫无建树,它对政治势力和统治阶层的讨论,相对59版要更理性,就像对Messala这个人物的塑造一样,不是单一的价值观,具有明显的辩证态度(但结合宗教主题就未必有好的效果了),总的来说,新版《Ben-Hur》还是一部及格的剧情片,可以在影院一看。

64/100

补充:昨晚想了一下,现代院线电影的时长已经不像几十年前那么长,59版时长接近4个小时,中间还留有观众休息时间,放在现在够拍出一个三部曲了。所以新版剧情上缩水也算情有可原,可惜这样的处理也就意味着无法像59版那样,把Ben-Hur由“只想明哲保身”,到“因仇恨而反抗”,再到“为民族大义而斗争”这样小我到大我的思想觉悟转变很好的展现开来。

《宾虚》观后感(五):把宾虚看成复仇电影的观众,你们是有多幼稚!

具体来说: 1、 剧情比较完整,通过两个兄弟之间的爱恨情仇,反应了两个民族之间的融合与矛盾,过渡比较自然,镜头的起转承合完成度还是挺高的,整体来看在讲故事方面比较成功,至少对我本人来说,理解起来并没有特别吃力的地方。情节的推动,冲突的设置,显示出了编剧比较扎实的功力。 2、 演员的表演方面,不说别的,单凭老戏骨摩根的站台足以支撑起一部电影。事实上,男一男二还有罗马统帅的表演也都不错。王子、养子、统帅,通过彼此的表演,能最直观的感受到各自气质的不同。王子谦虚而有些天真,养子渴望逆袭却有些自卑,统帅目空一切傲慢自得,可以说三个人对角色的把握都十分到位。 3、 镜头画面和音乐堪称亮点。用波澜壮阔来形容电影的画面再合适不过,尤其是船战与马车大战,惊心动魄又无比刺激,不在电影院观看,真有辜负时光的遗憾。精致的服装道具也算是额外的惊喜了。 接下来分段落讲讲自己的一些其他观感: 余生也晚,关于罗马的电影看的不多,印象最深刻的一部大概就是《角斗士》了。然而,时间真是太久了,以至于关于《角斗士》的剧情也忘得差不多了,只记得这确实是一部复仇有关的电影。很巧,10月10日上映的《宾虚》也是关于罗马的故事,而且剧情简介里也被定义成了复仇电影。这就让我有些好奇了,同样的背景,同样的复仇故事,宾虚之于角斗士有什么区别呢? 直到走进电影院,花了近两个小时看完电影之后,我终于豁然了,豁然的同时又有些不解:那些把宾虚看成复仇电影的观众,你们是有多幼稚! 你看那些狂欢的观众,他们已经成了罗马人 米撒拉被犹大击败之后,罗马的统帅脸上露出了很不悦的表情。然而,当摩根饰演的老者挖苦罗马统帅时,后者却说了一句很值得玩味的名言:观众需要的是鲜血,他们已经成了罗马人。 谁是罗马人?谁是犹太人?谁是中国人?谁是台湾人?谁是北方人,谁是南方人?谁是五毛,谁又是五美分? 你有没有发现,我们生活的世界,有着太多的标签,来证明我们是谁。最天然最普遍最直接最无可奈何的一个标签,大概就是你的籍贯或是血统了。相同的地域和血统,在很长一段时间内都是用来划分敌我的一个工具。 但其实谁又分得清谁是谁?最大的客观事实是,每个人内在都有各种相通点。当你为马车大战狂欢时,你已经忘了,这个所谓的运动是要死人的。犹大看似赢了米撒拉,但犹太人已经沾染了嗜血的恶习。 这让我想到了程序正义与结果正义的悖论,同时想到了乌合之众这个词。由此大概可以知道某党为什么如此看重宣传了,哪怕上面也知道,一切只是做做样子。——不容细思,否则极恐。 你可以做“英雄”,但请不要伤及无辜 当统帅从犹大的府门前经过时,那位被犹大拯救的“狂热分子”自以为是的朝罗马统帅射了一箭,而后导致犹大一家的命运彻底改变。让我感慨的两个地方在于,一是那位狂热分子竟然懦弱的逃脱了,二是犹大竟然到最后也没有供出他。 之所以感慨,是因为这一幕最直观的向我们展示了人性之美与丑。那些号称要为了自由、民主而战的人,有多少其实不过是一个寄生虫而已。你当然可以追求自由,但请记得,你的追求自由不能以牺牲无辜者的自由为代价。这样的人,他们都有一个英雄梦,但其实骨子里却是一个自私而懦弱的人,正如《天龙八部》里的慕容复一样。 他们在流浪中安然自得,我们却在蜗居中寻求幸福 什么是生活?当获得胜利后的犹大一脸迷茫的询问摩根饰演的老者时,摩根告诉他,这就是我们的生活。他们没有固定的住所,骑在马背上四处流浪,然而却又一副安然自得的样子。想到我们却宁愿为了几平米的房子固守在一个地方,总是不免觉得有些奇怪。 其实更让我感慨的是,他们随便选择一个地方就可以扎营安家。换成是中国,不知道要被多少执法者赶来赶去?现实生活中不能自由迁徙,电影世界里感慨一番也不失为一种精神寄托吧。 最后的最后,说说不足:人物的行为转变有些突兀,结尾的蒙太奇有些让人丈二和尚摸不着头脑。但其实加入一些个人解读,也算是一种乐趣了。

《宾虚》观后感(六):结局很毁

我没看过前几次的,但我觉得评分不应该这么低啊。

罗马竞技场下有多少人的血。

摩根弗里曼的头发很出戏。

斗篷都想要啊。

犹大剪了头发超帅啊。

他老婆好洒脱啊(摊手

一个人都没死的HE也不是很懂想表达什么。都麻风病了,都被马踩了,一个没死。

不过原本想说母亲和妹妹被拖走那段做的不好,还自我安慰大概是想表现战争里没有人的死是不平淡的,后来看来是想为结局做铺垫,我想多了(摊手

船上那段也挺好的,船撞过来啊之类的情节处理的都很好。偶尔闪现了一下领导能力,大概就是脑子清楚。然而也没怎么推动情节。

最后赛马那段刺激啊。表达还剩几圈的海豚(?效果也不错。

然而Revenge was never good,但又有谁真的拿得起放的下。

整体拍的感觉都很好,就是这个结局。这么容易原谅感觉是因为一个人都没死

《宾虚》观后感(七):罗马版速度与基情的奥运会复仇记

本文没有剧透

颜值:★★★★★

画面:★★★★★

演技:★★★★

细节:★★★

配乐:★★★

台词:★★★

故事情节:★★

叙事结构:★★

总体:★★★

本片适合去电影院看,毕竟是赔本大制作,投资1亿美元,票房预计只有一半。

本片适合用眼看电影的观众。

本片适合没有看过老版电影的观众。

本片不适合在小屏幕上看,大成本制作的特效吴无法展现。

本片不太适合用脑看电影的观众。

本片不太适合看过老版电影的观众,因为很容易先入为主觉得老版更好。

看点:

1. 饰演犹大的Jack Huston,颜值巅峰,从头帅到尾,眼神颜值肌肉都完美。

2. 赛马和赛马车大制作大画面大成本,很过瘾。

3. 双男主剧情。

美中不足:

1. 饰演犹大的Jack Huston还是有点点奶油,缺了点硬汉气概。

2. 马萨拉内心的矛盾和挣扎没有体现,所以令人觉得他有点固执和怪异。

3. 男主九死一生、医马、神迹等等细节有点夸张。

美国的电视台上最近狂播本片的预告:

Messala Severus: You should have stayed away.

Judah Ben-Hur: You should have killed me.

Messala Severus: I will.

看来是上座率不行啊,9/5 Labor Day 下午去看的,全场大概不超过30名观众,Regal也只给排了一个厅一天三场。

《宾虚》观后感(八):《宾虚》:我们是否应该耐心听完犹太人想说的话

《宾虚》:我们是否应该耐心听完犹太人想说的话

文/马庆云

印象中,我在好多年前的博客文章中说到过一句话,古往今来、古今中外,能够流传下来的,都是一个一个的故事,每个民族,都喜欢把自己的历史和态度写成一种故事的方式。最近上映的这部《宾虚》,我认为,应该是当下的犹太人想留给历史的一个故事。

这个故事,一言以蔽之,犹太人领袖被罗马人流放,经过五年颠簸,最终回到耶路撒野,按着罗马人的方式(运动场赛车)进行复仇。在电影中,出现过很多次固定桥段——犹太人反对暴力复仇。犹太王子反对激进分子去复仇罗马,而自己被流放归来后,妻子也反对犹太王子去仇杀。他们都表达出一种干预被统治从而寻求和平的观点。这个观点,我的观影范畴内,东方的中日韩都是没有的。东方人基本上不讲异族统治。

同时,《宾虚》讲了一个如何温和复仇,最终泯灭恩仇的故事。犹太人和罗马人按着约定的游戏规则,走上赛场,通过一场比赛,化解恩怨。韩国的电影,到时有过类似的桥段了,《登陆之日》我印象中,最后便是日韩选手一起走上赛道,进行了一场长跑比赛。中国的电影,目前还没有说,你搞了我全家,我跟你打个球就完事儿的。中国的传统,是为父报仇。

文化的东西,就很难说谁高谁低了。中国观众看《宾虚》或许会期待最后的一次大厮杀,犹太王子带领犹太人血洗罗马统治者,获得犹太人的独立。我确实看到中场的时候,还觉得剧情是这样的。电影却提供了相反的走向,犹太人在别人制造的游戏规则中获得胜利,曲线复仇。

我认为,这应该是犹太人当下的主流价值观点。第一,忘记历史上的悲伤与仇恨。第二,不搞复仇,要搞的,是在已经有的游戏规则内自由竞争。第一点上,犹太人好像已经很少提自己在二战期间遭遇的屠杀了,即使提,我见很多学者在研究犹太族的时候也是说,这个民族提的谨小慎微,尽量不呼天抢地,只以警示的方式提出。

而第二点上,我认为,这正是犹太人对商业文明运用的如火纯青的地方所在。《宾虚》中,赛场是赛车的,当下,赛场是赛商业活动的。犹太人会经商,全球大量的商业产业被犹太人控制,这也正是他们愿意进入游戏规则的必然。

我们又不妨要换一个思路来想,商业竞争,难道不是一场不可避免的“战争”?世界各组人民都回到同一个赛道上来,看似公平,实际上也各有自己的历史与“历史实力”。赛道和竞赛方式不能选择,商业活动和商业活动方式已经既定,是否是谁先进入赛道和谁先制定游戏规则,就对谁有利呢?《宾虚》的赛场争霸战,也有犹太人希望全世界都进行商业竞争环境的企图。

这部电影,应该是犹太人最想向世界表达的。看完这些,我则不好评价《宾虚》如何,因为某些价值理念确实与我固有的认知不太相同。只能说说拍摄,前面的部分都还中规中矩,到了最后赛道风云的时候,我认为,看点十足,很是劲爆。这样的戏份冲突,至少能让影迷过一下眼瘾。综合来说,我认为,这部电影,可以代表犹太人的时代表达。

更多交流,欢迎添加微信公众号:马庆云【xuezhemaqingyun】

《宾虚》观后感(九):费根.弗里曼

电影《宾虚》到后面显得有点冗长,但是也影响不了我对摩根.弗里曼的喜欢。他戏份不多,但出场不久听他一番话,才有点醍醐灌顶之意。

直接的杀戮与搏斗,有时的确快意恩仇,但是也加深了仇恨。不知什么时候才能走到冤冤相报的尽头?

如果你恨你的敌人,那就在他最在意最引以为豪的事情上,打败他。削弱敌人士气,也许会起到事半功倍的效果。各种精神上力量的强大往往能带来希望的滋长。它也许会是一条以复仇为动机,以宽容为终点的道路。

虽然电影的结局过于仓促,其乐融融的大团圆,让人内心没有一点过度。毕竟现实中很多伤害,是需要时间去化解的,才显得合理,这其中最难的是说服自己。这样一致的“we are family”的共识,除了信仰和善意,又有什么能成全这种结果呢?

人性的善恶是如此的复杂。看似一味仁慈的人,值得深表怀疑。看似在铜臭味里悠哉的老人,却按耐住冲上去拔刀、了却杀子之仇的快意,用夺取荣耀的比赛,战胜敌人不知悔改的锐气。这个过程不只是放长线钓大鱼,还是冥冥之中走出一条前行的路。

也许我们对激进者过于极端的行为义愤填膺,但是宾虚曾经的善意不仅中止了一场杀戮,也中止了仇恨的加深,同时又是他与家人非人磨难的开始。

经历这些过后,宾虚最后的选择,却是激进者口里重复千遍的自由。他曾想将自己与家人隔绝于残忍之外,视和平的价值高于自由,在一场人生的生离死别的虚惊之后,他选择前行于茫茫沙漠,向往漫游四处的自由。

《宾虚》观后感(十):口碑票房双扑街得不冤!——《宾虚》

当北美传来《宾虚》口碑票房双扑街的消息时,我在想这个有着50年历史的故事应该不至于吧?可当我看完后,我觉得《宾虚》,你口碑票房双扑街得不冤。

《宾虚》的故事源自卢·华莱士创作的同名长篇小说,原著讲述了犹太人宾虚同罗马指挥官米撒拉之间的爱恨情仇,以及其反抗罗马帝国的故事。作为被多次翻拍的经典,其1959年版的《宾虚》在第32届奥斯卡上夺得包括最佳影片、最佳导演在内的11项大奖,创下奥斯卡历史最高纪录,也是首部获得最佳影片的重拍片,堪称影史经典。

在今年由俄罗斯导演提莫·贝克曼贝托夫执导的《宾虚》则将故事重点放在了宾虚同米撒拉之间的恩怨情仇上。

长达两个小时的片长上,故事内容可以说极其拖沓。

原先情同手足的两人闹矛盾了,米撒拉成为罗马军人回来后,因为一次意外将宾虚一家变成阶下囚。宾虚成为海舰中的划桨奴隶多年后,意外逃生后成为非洲商人的马车赛员。接下来与米撒拉的复仇之战获胜,并重新获得自由。

砍去了其意义更深远的反抗罗马帝国部分后,《宾虚》完完全全成了一部兄弟闹剧,结局竟然是宾虚与米撒拉重归于好,一起策马奔腾。前一刻重伤的米撒拉还举着刀囔囔着要杀宾虚,后一刻竟然拥抱在一起放生大哭,这样的结局简直狗血到了极点。

除了狗血的结局外,全片竟然没有一个点能够达到高潮,连马车赛之战都一样。

号称两个小时的史诗级大片,为了体现出史诗感,硬生生加入米撒拉从军的片段与宾虚成为奴隶困在海舰上两个部分。说实话,没有这个两个片段,这个故事依旧可以看。剔除半小时,将故事压缩在90分钟内,也比两个小时昏昏欲睡强。

与其把大量时间浪费在这里,不如去讲讲宾虚是如何懂得马术的。光凭开头两人赛马是不足以代表宾虚的马术厉害之处,何况在前半部分,宾虚的形象就是一个富裕公子哥,整天除了情情爱爱就是吃喝玩乐。你说他马术厉害,难道是一夜灵光开自学会的?

这一次演员的表演能力同样差太多。

饰演“宾虚”的大帅哥杰克·休斯顿,即便拥有一双大长腿,也不能挽救他演技差的事实。做个安安静静的俊公子可以,但是想要表现出“宾虚”那种坚毅、勇敢与反抗的霸气就实在差太多了。

饰演男二号“米撒拉”的托比·凯贝尔演出的那种幼稚气息更是完全与罗马指挥官的形象完全不符,一点血性和成熟感都没有。作为老戏骨的摩根·弗里曼本应该将人生导师的气质演绎得好的,但他竟然活脱脱演出成了一个老神棍,实在是令人无语。

看看北美首周的票房,《宾虚》只有1135万的票房可谓是惨不忍睹,口碑更是一路下滑,烂番茄网站的新鲜度从最初的33%,下滑到了现在的28%,而metacritic网站的媒体综合评分也从42分降至37分。

国内,昨夜我观影的IMAX场次,偌大影厅只有12人,其中大部分还是送票。可见票房号召力之差。口碑方面,时光网目前分数6.7,豆瓣更是只有5.9,简直差到在拖前作后腿。

说实话,以这种故事情节,两个小时里无大场面制作、无深度内涵。《宾虚》,口碑票房双扑街,你不冤啊!