《黑星球》经典影评10篇

《黑星球》是一部由约翰·卡朋特执导,Brian Narelle / Cal Kuniholm / Dre Pahich主演的一部喜剧 / 科幻 / 惊悚类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

20120302上午观。

炸弹拒绝停止引爆指令,代船长请教被激活的前船长,后者让前者和炸弹谈谈,teach it phenomenology.教会它现象逻辑学。

omb:the only thing which exists is myself .in the beginging there was only darkness.and the darkness was without form and void.and in addition to the darkness there was also me.and i moved upon the face of the darkness.and i saw that i was alone.let there be light. (惟一存在是我自己。一开始只有黑暗,而且黑暗是空虚混沌的。除此之外,黑暗中还存在着我。我转头去面对黑暗,黑暗中只看见我自己。要有光。)

9分52秒处,代船长Doolittle下达指示:我们需要音乐。音乐响起。

主题曲充满乡村音乐风格。Benson Arizona ,lyrics by Bill Taylor

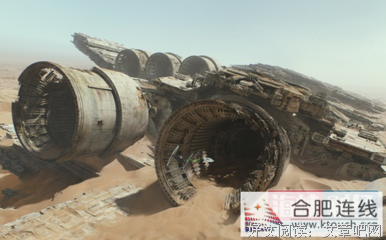

Doolittle想念冲浪,片尾捡到飞船残骸当冲浪板。

船员Pinback的奇遇:成为宇航员需考700分,他考了58分。因一个宇航员精神分裂,脱下宇航服,跳进了燃料槽。Pinback穿上宇航服要救人,却被人赶在了前面。这时,有人跑过来通知他登船。他想告诉人家他不是那个宇航员,却不知怎样用无线电头盔,于是稀里糊涂成了宇航员。

1974年出品的电影,特效粗糙的像是50年代的作品,但这非但没有降低观影乐趣,反而提供了一种独特的韵味,可见卡本特的B级片魅力风格,在当时就已经形成了。

影片以太空航行为题材,但却独树一帜的表现了太空生活的枯燥乏味。宇航员的任务是炸毁挡道的星球,开辟航线,但即使在轰炸任务过程中,也没有特别激烈刺激的场面出现,宇航员互相拿一些鸡毛蒜皮的小事互相打岔开玩笑打发时间,以至于如果把布景从宇航船换成办公室,观众会以为这是一部反映我国公务员工作状态的电影。

支持全片发展的,是一些别具一格,甚至充满了黑色幽默的桥段。不得不说,这些妙趣横生的桥段实在是太有意思了,我抱着观赏一部科幻特效片的心情打开此片,却意外被它们吸引住了。本片的笑料绝对令人捧腹,尤其是“电梯猎捕”一段,诸位看了便知。

卡本特拍完此片后,接连拍了一系列成功的名作《血溅13号警署》,《月光光心慌慌》,以及经典恐怖片《怪型》,名利双收,但是像本片这样幽默风趣的作品却不复见了,十分可惜。

《黑星球》影评(三):我看片不写评论的

刚开始看的时候,我觉得这片乏味,后来看的我精神失常了。思维混乱了。竟然会看完!!!!!那个外星充气娃娃坑爹啊。在电梯里搞了那么久,真的考验了我的耐心。我有几次差点就要快进了。后来那个充气娃娃就被放气了。我第一次看片看到想马上关掉。死人一会死一会儿又冷冻保鲜。well i was glad that i did't give up halfway.because,the bomb is so 突然我的英语词汇量里没一个词来形。talk to that bomb,tell him to stop.这么狗血的剧情是谁写的!@##¥¥@@那个白痴还真的去跟炸弹说话,还跟它讨论哲学上的存在。炸弹一开口我就被秒杀了。:“i think therefore i am.”这炸弹是是个人才啊。黑格尔,泵书画,培根,地偶更你,为更斯坦都被炸弹给打败了,你们这些愚蠢的人类。不值一提的存在论。phenomenology才是终极理论,它解答了人类以及炸弹的所有疑问。how do you know you esist?

但是i think therefore i am 并没有证明我们的存在。我们必须经过由存在到不存在的转变过程才能证明我们的存在或者不存在。so let there be light。宗教和哲学的完美结合的答案。

看懂这部电影的人都自杀了。他们去(好吧中文也帮不了我了,没有词了)

我想问问那个炸弹,你为什么要知道你是存在的?如果你不存在,也就不需要证明你的存在。如果你存在又为什么要使自己变成不存在的状态来证明自己的存在。或者你到底想存在还是不存在?你存在的意义是存在还是不存在?

《黑星球》影评(四):来自黑星球的孤独

作为一代B级片大师,约翰•卡朋特从处女作就开始剑走偏锋。因为大神库布里克早在60年代就拍出了科幻片标杆《2001太空漫游》,对于身处70年代,又是首执导筒的卡朋特来说想要超越经典似乎有些痴人说梦,好在导演清楚地意识到自己要资金没资金要经验没经验的现状,干脆反其道而行拍一部低成本科幻喜剧,既然高山难以企及,抄小路不失为最聪明的对策。

从成品来看,粗糙的质感不但没有拉低影片的档次,相反还流露出了一股浓重的cult味道。无论是简单到有些简陋的太空舱,还是那个惊掉人下巴的外星人,低廉的成本没有限制住卡朋特的想象力,恶搞的本质让这部电影在一众科幻片中独树一帜。

与大多数科幻片中宇航员都是勇气与智慧兼具的正义化身不同,本片中的宇航员被设置成了百无聊赖的嬉皮士形象,整日以消灭不稳定的小行星为己任,得不到地球的任何支持,几乎就等于被放逐在太空里。从他们脏乱无序的睡眠舱就能够看出这伙人的精神状态,而这种被弃的角色设定也为影片定下了整体的基调——虚无感,这种内在的空虚引发出了更深层次的孤独。片中有一段是杜立德用自制式乐器演奏嬉皮士歌曲,这段情节设计与故事是毫无相关的,可它对人物内心的展现又是不可或缺的。

除了颓废感的营造外,黑色幽默的弥漫一定程度上弥补了趣味性上的不足,而承担这个搞笑任务的是自娱自乐的Pinback。为了排遣孤独,Pinback饲养了一个外星生物,这个明显就是气球下面加了一对爪子的外星人形象毫不讲究,可以说还有些荒诞,但它却为Pinback带来了不少麻烦,一次追逐当中还差点使之送命,最终恼羞成怒的Pinback为外星人放了气。其中Pinback被困电梯井的桥段拍得紧张感十足,从中也能看到卡朋特对推进气氛的擅长以及日后拍摄惊悚题材的苗头。实际上这段夸张的情节也是与剧情独立的,可你不能忽略它的作用,和后面Pinback对着录像机的自白一样,这是一种别无选择的自我调侃,甚至是带有苦涩的味道,对于无处排解的寂寞只能自己嚼碎吞下,然后以一种无所谓的姿态将其消化。

影片的高潮来自于杜立德与炸弹的一段对话,明显是在恶搞《2001太空漫游》,杜立德试图用现象逻辑学说服炸弹解除爆炸指令,在一通关于存在主义的乱侃后,炸弹拥有了自己的思维并真正意义上的遁入虚无。在爆炸的那一刻,巨大的光亮在宇宙中绽放,而杜立德也终于实现了他冲浪的愿望——乘着飞船的碎片飞向远方,这个忽略了失重的浪漫桥段可以说是片子最为讽刺的一幕,他们孤独不是因为他们是嬉皮士,而是因为他们不再被需要,就像那些被消灭的小行星,最终都化成了宇宙中的一颗尘埃。

《黑星球》影评(五):恶搞库布里克

(原文刊载于《看电影·午夜场》)

约翰·卡朋特曾经表示,[黑星球]从头到尾都受到了库布里克[2001太空漫游]的影响,这似乎是显而易见的,南加州大学那阵子肯定是把[太空漫游]列入了“电影学院学生必看电影一百部”的首位,当年每一个混出名堂的该校毕业生都表示:它启发了我。另一批人则因为它去上了南加州大学。后来,继承大师衣钵的导演都发达了,但卡朋特不属此列,他确实受到了影响,走的却是相反的路线,所以他的话其实还有潜台词:我一丝不苟地恶搞了库布里克。

1970年代,你必须有一艘拉风的星舰,库布里克已经拉高了太空歌剧的平均水准,这是件好事,但对卡朋特和欧班农来说,这个准入门槛有点尴尬,因为拍[黑星球]的时候,他们根本就穷得不像话,耗时四年,每拍一场戏,就要再花几个月去筹钱,他们顶多能让飞船不像光溜溜的碟子罢了。

问题来了,这是星际飞船最风光的年代,没人敢在飞船造型的设计上打马虎眼,所以你还不能扬长避短,于是卡朋特跟欧班农就干脆搞了个报复社会的举动,既重点表现了飞船,又没人能批评他们在吃六十年代之前的老本,基本思路,就是反其道而行,反的不光是老库,连他之前的[惑星历险]、[地球停转之日]等,都一并调戏了。

首先,不像先前的飞船,执行的都是事关生死的任务,黑星球算是个清道夫,扫除宇宙中那些不稳定的星体,好方便日后开辟星际航线,这任务本身还是有意义的,比如[银河系漫游指南]有外星人要修路,强拆地球,《超新星纪元》里发达文明摧毁低级文明,但是,黑星球号却被地球总部抛弃,换句话说,他们的存在和所做的工作可有可无。不过,你要是在距离地球58光年的太空,得到了被抛弃的消息,还能怎样呢?要么自杀,要么假装压根没听见这条消息,假装自己仍然在做举足轻重的工作,黑星球船员选择了后者。这便从基调上造成了[黑星球]的与众不同,说难听点,这就像是在拍一块太空垃圾的故事,而且主演还不是Wall-E;但是,说的装逼点,这正是卡朋特对[太空漫游]里一条重要理念的恶搞式演绎:世间一切并非都有道理、并非都有目的、也不会都有意义。

这种虚无主义的基调,给没钱做豪华飞船的剧组找到了新方向,井然有序,干干净净的飞船被彻底摈弃,飞船内部就像是几个20出头,性欲旺盛,但又找不到女人的家伙逃避现实的空间,到处都贴着色情图片,区别只是睡眠仓贴的是三点全露的裸女,指挥舱贴的是剪掉了三点的裸女。睡眠仓尤其山寨,一眼就能看出是在某个不要租金的毛坯房里拍的,四位船员的床全挤在这个小空间里,床上的枕头还套着塑料膜,也许是为了退货方便,至于墙上血红色油漆喷出来的三个字“大锅炉”,不像是卡朋特故意设计,反而像是他没钱抹掉房东的涂鸦,所以干脆让它留在那里似的。不过,虽然条件恶劣到这种程度,导演却很会利用,接下来,他安排了片中角色杜利德,用装水的瓶子和废弃锅碗瓢盆做成的编钟状乐器,演奏了一首十分嬉皮士风格的音乐,这场戏在剧情方面作用不大,却使本来是因为没钱而寒碜的特效,变得像是故意而为,角色情绪也烘托了出来,就好像他们是因为被体制遗忘了,才会自暴自弃,不再遵从那种正统的星舰生活。杜利德跟那位总是呆在透明仓顶看星星的队友,谈心时也抒发了想念地球,想过正常人生活的怨念,于是,它的影像风格越邋遢,就越有人情味。

爱讲段子的人是孤独的

除了总体看来很缺钱之外,[黑星球]的风格并不统一,因为,在上一部分所说的思乡戏之后,片中金属质感的镜头数量突然增多,伤感也开始转向黑色幽默,其中还有很长一段,是欧班农扮演的“钉头”(Pinback)跟大气球外星人的追逐戏,这一段跟开头的部分,以及后来的部分,也不存在必须的关联。这也绝对不是太空旅行片常用的叙事方法,在喜剧中可能更常见,也就是讲段子。

这同样可能跟卡朋特拍片时的经济情况有关,低成本独立制作拍成段子有诸多好处,假如你只能一段一段的拍,拍完一段还不知道未来如何,所以如果能在不同的部分讲一个相对完整的故事,就不用担心发生意外,导致半途而废。钉头和气球人的故事,可以视为本片的第二个章节。而这一段最赫赫有名的,就是那个相当WTF的外星人造型。

话说,这四个孤独的太空流浪汉生活无聊,尤其是生性好动的钉头,为了排遣太空船上枯燥的生活,开始把在途中捉到的外星人,当宠物圈养起来。卡朋特之前,科幻影史上已经出现过很多外星人,人形的、机器的、野兽的,甚至是纯精神化的,气球这种东西却从未入过任何电影人的法眼,估计连[玩具总动员]都不会想起它,当然,为了让刚刚打开电梯的观众知道这确实是外星生命,卡朋特让气球长了一双爪子。气球外星人颇有童趣地把钉头骗到电梯井,但这种童趣是特别险恶的,差点闹出人命,归根到底还是有些伤感,钉头试图用他乐观的精神,扫除飞船上阴霾的氛围,却无法在队友中找到回应,于是他转而试图同一个玩具般的外星人建立友谊,又险些把自己弄死,最后只好放了外星人的气。他回到休息室,打算把这个几乎是用命换来的段子,跟大家分享,可是没人感兴趣,他只能装傻一遍遍地讲下去,而大家也真当他是缺根筋。

到这里,第二个段子算是结束了,但把电影拍成段子的导演绝不是个好导演,是对电影缺乏控制的表现,不过,就像用情感弥补特效先天不足一样,卡朋特再次用情感消除了讲段子的痕迹,把全片统一在了强有力的核心思想之下,在这一段,他用的是钉头的独白,钉头平日里总是乐呵呵的,但面对私人化的视频日记,他就会把自己抓狂伤心的情绪悉数释放出来,“今天午饭时,我试图发扬风格在这群人中建立友情,建立早期任务中,船内好玩的制度,我的提案被残忍驳回……上周是我生日,甚至没人祝我生日快乐。”钉头的独白跟之前杜利德的表白有相同的核心思想,这个段子也就升华为从另一个角度展现宇航员的孤独和失落。

让炸弹思考一会儿

第三段故事的主角,名叫“炸弹20”,它的真实身份就是一枚性格极其龟毛的炸弹。是的,我们正在谈论一枚炸弹的性格。这是片中最精彩的部分。

电影刚开始不久,就有一个铺垫,是黑星球要发射炸弹19,去轰掉一颗不稳定的星体,出发前,船员和炸弹就开始你来我往地展开温情的对话,就好像是亲友团要送炸弹兄去上一个相亲节目似的。从炸弹1到炸弹19,一切都很顺利,炸弹跟船员友好告别,然后前往目的地执行任务,但炸弹20非常倒霉,碰上了各种意外,三番五次被送到舱外待命,飞船电脑系统发现问题之后,又屡次要求炸弹20取消任务。黑星球上炸弹的逻辑,跟广大计算机一样,认定的事情不会轻易改变,于是电脑系统只能连哄带骗,最后双方达成协议,下次再出仓,我就一定要爆炸。麻烦来了,最后一次出仓后,炸弹20却卡在了架子上发射不出去,但爆炸倒计时已经开始了。

接下来的情节,戏谑HAL9000的痕迹很重,当年HAL出故障要杀死人类时, 宇航员跟它理论了很久,结果没成功,只好卸了它,黑星球上的船员却压根没时间拆除炸弹,所以只好跑去跟炸弹聊天。想要说服智能炸弹,一般只能利用机器人三定律,本质上它们是相同的东西,你给它设一个悖论的局,让它陷入逻辑循环证明的陷阱里,它就没辙了,或者干脆让它意识到,正在执行的任务中存在自相矛盾之处,它就会自动崩溃,黑星球的船员更进一步,跟炸弹20谈人生、谈存在主义,最后导致炸弹20觉得,世间一切都是不真实的,可能都是内在想法的投射,太空嬉皮士成功把虚无感传染给了炸弹,但炸弹并不满足感性认识,它还要理性思考,所以决定返回飞船,认真琢磨。最后,它想到了:上帝说,要有光……

荒诞感随着一声巨响达到高潮,两位幸存的宇航员无法自控地飞向不同方向,其中一位打算来次太空冲浪,他就是一直想回地球冲浪的杜利德。太空冲浪既是本段最荒诞的时刻,又是杜利德思乡之情改头换面之后,最强烈的表达。而且,因为影片有一种迷幻的感觉,我们也可以像炸弹20那样,去看待[黑星球]的内容,把它当做孤独宇航员的脑内活动,看人类没有大气层的遮蔽,直接面对宇宙,面对人类与生俱来的孤独感时,是如何一步步走向失控的。从这个角度看,[黑星球]又是极其难得的一部,不把重点放在星际探险活动的技术,或目的意义层面,而是主要关注宇航员心理问题的电影,包括炸弹20也可视为船员心理的类比,让你瞧瞧高智商低情商在太空中的影响有多致命,卡朋特提出了一个挺严峻的问题:航天业的发展,是否可以重科技而轻心理?

《黑星球》影评(六):不是很沉闷的沉闷题材电影

一艘以超光速推进的离地球58光年的飞船“黑星球号”发生了故障,指挥官死亡,因为太远地球基地已经没有能力给与协助。船上的其他四名宇航员必须继续执行他们的任务——摧毁最后一颗不稳定的行星,完成殖民化清空。宇航员们已经离开地球20个地球年,但他们只老了3岁,无聊的太空生活无时不在折磨着他们。

整部电影在那种令人苦笑不得的沉闷中讲述着那种沉闷。好在伴随着气囊外星人和机器人炸弹这两个活宝才不致让观众睡着,尤其炸弹机器人程序发生冲突后要执行爆炸的指令时......。

详细和海报图片:

http://www.lomeke.com/2011/10/08/dark-star-poster-dvd-photos/

《黑星球》影评(七):我是如何学会停止恐惧并爱上炸弹的

设想一下:你身处太空,除了一艘飞船,身边一无所有,太空漆黑、冰冷,仅有飞船上的指示灯在闪耀。你的飞船下面带着一颗炸弹,完全智能,随时准备遵从指令去消灭敌人——不幸的是,它没有被放出去,而是被卡住了。时间一分一秒过去,炸弹君很快就会坚定不移地完成它的生命使命:爆炸!

你唯一的机会,就是跟这颗有自己头脑的炸弹谈人生谈理想,期望它自己打消爆炸的念头。于是就有了以下对话——

船员杜立德:你好,炸弹!你在那儿么?

炸弹:当然在。

杜立德:你想不想接受一些新观念?

炸弹:我从来都是乐于接受新观念的。

杜立德:太好了,那你这样想想看:你怎么能确定自己是存在的呢?

炸弹:呃,我当然是存在的。

杜立德:但你怎么知道你自己是存在的?

炸弹:这不是一目了然的事么。

杜立德:没错,一目了然,但没有证据呀。有什么具体的证据能证明你存在么?

炸弹:嗯……这个嘛……我思故我在!

杜立德:很好,非常好。但你又怎么知道其他东西都是真实存在的呢?

炸弹:我的传感器告诉我的。这真有意思。

经过一番充满存在主义哲学味道的探讨之后,这位炸弹20号君深深陷入了思考,它的智能系统现在成了“缸中之脑”。最终它大彻大悟了:“宇宙间唯一确定的存在就是我自己。混沌之初唯有黑暗。黑暗是无形、空寂的,只有我存在于其间。我靠近去面对黑暗,只看到自己形只影单。要有光。”于是,嘭!宇宙间有了光。

这是科幻片《黑星》中最为有趣和荒诞的经典一幕。

我们知道,科幻电影的导演就像是一根绳子上串的螃蟹,一拉扯发现都有连带关系,比如卡梅隆是看了卢卡斯的《星球大战》之后受刺激拍了《终结者》,雷德利·斯科特也受了刺激拍了《异形》。这部1974年的科幻片《黑星》则是导演约翰·卡朋特受了1968年的《2001太空漫游》刺激而拍出来的。不同的是,《终结者》和《异形》制作精良,特效出色,都成了科幻电影史上的Top10常客。而这位“木匠”约翰则走了另一条路:拍不出“2001太空漫游”,我就拍“太空梦游”!《黑星》可以看做是《2001太空漫游》的黑色幽默极low版,或者科幻版的《巨蟒与圣杯》(不过它比《巨蟒与圣杯》还早出世一年)。

影片抱着一种不以为耻反以为荣的B级片态度来呈现粗陋的特效:飞船如同山寨电器的工厂一样毫不精致,外星异形就是个番茄式的大气球套在人身上,太空场景好比儿童在画板涂出来的……《2001太空漫游》的史诗气象,《星际迷航》英雄主义的探索精神,在《黑星》中是完全看不到的。在本片中,太空不再是人类最后的疆域,仅仅是几个百无聊赖的管道工一般的年轻嬉皮宇航员工作的领域。

粗糙的特效、大量内景拍摄、大段段子式的对话,这些元素混合起来却形成了一种奇异的风格:上世纪六七十年代叛逆、茫然、无理性、绝望、消解情绪(船舱内)与太空的孤寂、寒冷、广袤、伟大(船舱外)形成强烈的对比反差,“宇宙和人”的关系这个主题透过几个主角荒诞、搞笑甚至莫名其妙的举动体现出来。尤其是影片最后,当船员和片中堪称科幻电影史上最被忽视的AI/机器人炸弹20号探讨哲学问题,以此试图解决一个非常现实的生存困境时,《黑星》的境界一下拔高到了“人类一思考,上帝就发笑”的高度!

不同于三十到五十年代那些粗糙简陋的科幻恐怖片——比如艾德·伍德的名作《外太空计划9》——《黑星》把低成本科幻电影变成了一种故意而为的风格特色,让这种制作上的粗陋成为了滑稽、荒诞、讽刺的精神内核的表象。自1977年之后,《星球大战》令科幻电影成了特效大片的代名词,倒是约翰·卡朋特一直秉持着B级片的精神理念,不断拍出《怪形》、《纽约大逃亡》、《极度空间》、《天魔回魂》等极具特色的科幻、恐怖片。

在《黑星》结尾,宇航员们随着炸弹爆炸,如同超人或神灵一般在太空中高速冲浪,飞向地球!那一刻,他看到了传说中12.3万亿年绕宇宙一次凤凰行星——不管是膜拜、恐惧还是戏谑,宇宙都以神性的胸怀包容着你渺小的人生。反之,正因为有宇宙这个宏大的背景,再渺小的人生也都可以归于永恒。

《黑星球》影评(八):70年代的软科幻和黑色幽默

这部70年代制作的却似乎只有50年代特技水平,即使与那个时候的star trek比都略显简陋,当然就更不提80年代那些科幻电影的传奇 之作。然而贯穿的黑色幽默却会让人在沉闷的宇宙扯淡的恐怖中笑出声来。

70年代大约是微型计算机逐渐开始兴起的时代,于是以现在的眼光来看那时的科幻会发现非常诡异的现象:落后的材料学技术,原始而复杂的人机交互界面,糟糕的图形学,各种电子管计算机所具有的看起来半机械化的特征——这一切混合在一起,却有着光速航行的能力,以及可以理解现象逻辑学的人工智能。这也许是人类从宇宙学和计算机科学诞生的一开始就一直具有的美好愿望。早在计算机理论的最初原型诞生的时候,拜伦的女儿埃达·洛夫莱斯伯爵夫人就提出了人工智能的雏形。而后图灵又完善并约束了人工智能的定义,从而有了图灵测试,图灵机,也有今天的图灵奖。几十年——一个世纪——两个世纪过去了,我们的计算机早已经迈入晶体管时代,摩尔定律也在可以预期的将来可能失效,人们手中拿着比Captain Cook船长手中拿着的更加智能而强大的通信工具。图形学,人机交互,云计算,并行运算每天都在影响着人类世界的一切。然而从科幻电影诞生以来的人工智能,哪怕是看起来很智能但逻辑废柴到完全让人无语的人工智能,像2001太空奥德赛中的HAL9000,像Dark Star中的炸弹,都仅仅能被siri粗略的模仿。而一切涉及智能的问题,只是看起来越来越徒劳。于是人们开始求助于更底层的系统论,控制论。大宇宙科幻时代似乎一去不返,人类似乎变得务实起来。

而在电影中体现的结果是:今天麦哲伦星云的特效,可能比哈勃太空望远镜拍摄的更加逼真,而那在整个宇宙飞船中随时说话的高智能计算机却不复常见。于是奇怪是我们活在这样一个软科幻的年代:那美轮美奂的星际旅行,那精心制作的外星生物和宇航飞行器,那紧凑的故事情节,看起来是那么的科幻那么的未来;而那智能,那宇宙,看起来又是那么的现实而现代。

于是会感激70年代科幻的长镜头和糟糕的星级特效,它们沉闷,枯燥,乏味,却似乎揭示了更真实的宇宙的本色,宇宙的辽阔,恐怖,神秘,危险。而那个年代的人们,对于计算机科技所抱有的浪漫主义的理想,是那么的可爱。

卖萌的炸弹君第一次把人逗乐,是说了一句笛卡尔的名言:I think, therefore I am。而炸弹君最后说道:In the beginning there was darkness, and the darkness was without form and void. 是的是的炸弹君,你起始于void main(),终止于return light; 祝一路走好。还有在太空的朋克们,自嘲般的洒脱,大约是人类进入深空,飞向星星的原动力吧。祝你们好运!

《黑星球》影评(九):从此以后卡朋特学会了省钱

我在许多影评里提到过卡朋特,我在许多影评里赞过B级片,当然我可不是昆汀的脑残粉,也不是那些看了昆汀的片子以后才爱上B级片的乌合之众。

级片,大多拥有天马星空的想象奇思妙想的鬼点子,B级片导演,是一群执着于梦想的疯子,不惜一切代价也要挤出一部电影来,就为了这一点我们也应该为广大B级片导演喝彩!!!他们唯一缺的就是钱。。。。。。。。。。。。。

当然了,我所说的是那些有个人追求的B级片导演,不是那些随波逐流圈钱的恶心家伙

约翰·卡朋特就是这样一位缺钱的拥有电影梦想的B级片导演!!!!

《2001太空漫游》这样的大制作科幻片是卡朋特的梦想,但是当时他穷的叮当,拿什么来拍出一部类似的科幻电影呢?凭借着对电影的执着和信念,他愣是把这部《黑星球》给挤出来了!!!

有限的资金,加上一大帮臭味相投的朋友,这几个老伙计一合计,好,干就干,就这样在自己的公寓里搞布景搞道具摆弄简陋摄影机和破胶片

这部电影的画质可想而知,即使我看的是现在的数码修复版,但是划痕清晰度什么的都成问题

这部电影的确有模有样,讲述了几个在太空中飘了几十年的宇航员,与地球通信的延迟都已经十年了,像是被遗弃在太空中垃圾一样,无所谓的执行着“所谓的任务”,他们邋邋遢遢的,许多精神都出了问题,导演对宇航员的生存状态做出了反思,同时也像库布里克那样质疑了人工智能

片中宇航员与炸弹探讨现象逻辑学真是惊世骇俗啊,这种匪夷所思的情节,已经不是恶搞和无厘头之流所能达到的境界了,最后炸弹还来了几句貌似圣经的台词

这部电影和《2001太空漫游》一样都成了经典,不过《黑星球》是作为卡朋特的处女作和低成本科幻的代表为人们所熟知

这样的片子最终找到了发行商还能在院线上映,他们太幸运了,可是无数的低成本电影最终只能以录影带的方式与观众见面

从此卡朋特走上了电影道路,一路拍片至今,拍出了许多经典的电影:《万圣节》系列、《怪形》。。。。。。。

但是,他的电影无一例外都是省钱拍出来的,都很简陋很粗糙,他已经跌入B级片的深渊无法自拔了,永远的缺少投资,无数B级大导都已经成功迈入一线开始了挥金如土的大制作拍摄,他依旧坚持小成本小制作

或许这就是约翰卡朋特与众不同之处,试想,如果他转型拍《变形金刚》那样的大手笔他还是卡朋特吗?