《利蓝的美国》经典影评10篇

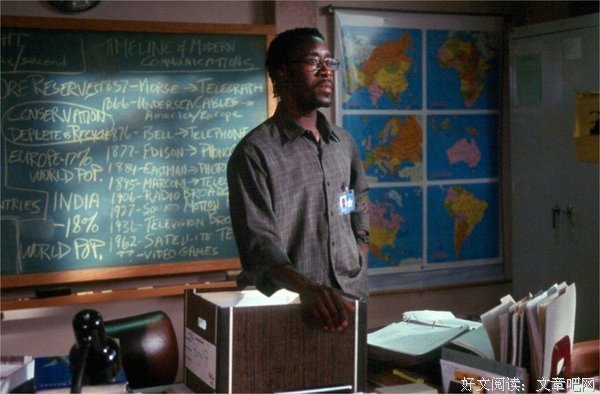

《利蓝的美国》是一部由Matthew Ryan Hoge执导,唐·钱德尔 / 瑞恩·高斯林 / 吉娜·马隆主演的一部剧情 / 犯罪类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

一杯糖水,喝掉一半,加满白开水,再喝掉一半,再加满白开水,又喝掉一半,又加满白开水,还是喝掉了一般,还是加满了白开水...

问,这杯水里还有多少糖?

当时,直到现在,第一反应都是,这个喝水的人,该多么心生惘然啊。

电影里就是这么一个世界,第一次尝上去都是甜的,可是越成长,越是被时间冲淡成淡而无味的模样。

如果这只是个浓黑涩苦的世界,倒也简单很多。

反倒是这无处不在的一点点糖,让我们流连忘返,犹豫不决,枉费思量。

《利蓝的美国》影评(二):we're all so screwd up!!!

看完电影只觉得心疼

其实lee只是心疼ryan

都那么为人着想

他眼里的世界

美的丑的都有

我们都会把一切搞糟

不是我们自己愿意

只是我们常常会这样

呆呆的模样

可是高司令就是高司令

爱上他以后

怎么样都美。

《利蓝的美国》影评(三):still a catcher

是我一向十分喜欢的美国独立电影。一如既往显得宽广关怀,但也毫不过头。主角演技太精湛了,我想他以后一定会成为一个伟大的演员,他有这样的实力,让人看到一个异常真实的边缘少年,纯洁又格格不入,病态但充满力量。看到leland,我觉得他很像霍尔顿。有着天真的世界观,所以被社会划分到另一类去。我觉得电影的主题虽然不全是成长,成长只是其中一部分,但是这一部分主题和麦田守望者真的异曲同工。

一个少年的世界究竟是由自己的想法决定的,还是由父母和社会的准则决定的?面对未来世界所要付出的妥协,什么是正确的,如果仅仅听从心灵,在保持天真的同时,可以不犯错吗?那个年龄段里,尽是还没有准备好就匆忙上路的年轻人。

电影里那句话,生活永远大于你所有一切的总和。原话好像是the life always more than the sum of all.

最后leland死了。杀他的男孩还远没有学到,真正的生活远远大于自己的17岁小宇宙。

《利蓝的美国》影评(四):A story about cheating and goodness

“It happens to everybody, the worst part about growing up......hearbreak......but it's a part of life.”

Yes, growing pains, Xiaona, the part of life is so heartbreaking, no matter how you play it, in a comedy, or in a tragedy......

Wish you grow up after the pains, you're so good to me. Your goodness moves me. I did bad to you.

I love you, I feel so sorry for you, and I am also heartbreaking, but maybe it's late. @晓娜

《利蓝的美国》影评(五):成长的悲伤

人们总是试图为自己的错误开脱,所以Leland的女友对自己的背叛解释说:我很困惑。所以Leland父亲对自己的冷漠解释说:我有很多书要写;所以Leland的老师对自己的偷情解释说:我只是一个普通男人。

悲伤,一个不成为理由的理由,也是影片的主题。通常在青少年犯罪题材的影片里,故事总是竭尽全力的往童年阴影和社会责任上靠,而这里不去解释,不去责问,只是慢慢展现了一个少年成长的悲伤。

经 历了父亲的冷漠女友的背叛后,Leland又目睹了唯一能给自己希望的人渐渐消沉,于是他积累的悲伤某一天在这个智障孩子的身上变得无以复加,他选择了杀 死他。这里不存在《飞跃疯人院》式的拯救或者《大象》式的报复,Leland坦然的态度和纯净的眼神让人相信悲伤是个足以驳斥一切的理由。

我喜欢这部片子的诚恳和旁观态度,没有刻意放大的童年阴影,也没有高尚者作悲天悯人状发表圣人说辞,影片里那些普通人的喜怒烦恼都显得那么真实,连配乐也一如生活本身,波澜不惊却总是暗流涌动。

《利蓝的美国》影评(六):不是没有看懂,而是……

由于在刚开始看的时候稍微喝了一点酒,所以多少有些晕忽忽的,不过到后来还是认真看完了本片。

首先让我感到奇怪的是片名。《利兰的美国》——我以为这个片名是在强调某种“美国精神”,但却没有。首先我必须说主角虽然在片中被设定为智力缺损,但是从言谈中却完全看不出来。这位主角与《阿甘正传》以及《两情世界》中的主角最大的不同之处也在这里——“他是一位愚者,但是却丝毫不愚蠢”。所以他更接近于塔罗牌中的那位“愚者”。以主人公为纽带将所有的人物贯穿起来,结尾固然可以造成冲击感,但是却让导演淡化为一个标志——我认为这象征着某种固有的状况的出现,就像主人公所说——那些隐藏在光明之下的真理。他既不抗拒也不痛苦,并且这一黑色调的主题以极为隐晦的形式在片尾表达出来。一个既是救赎又是毁灭的拥抱,如同维多利亚时代黑色童谣一般的童真的冷酷。当然我并不认为导演是在宣扬这些——他所做的跟我们很多人所预见到的实际上是一回事——我们这些渴望从他人眼中的世界建构自我世界的观众们,真实永远是高悬而难以洞察的,假使我们对于一部影片有着更为敏锐的体会,那是否就意味着我们在生活中也是如此呢?我相信在那个拥抱下我们已习得了一切,因为我们的眼睛已埋在了深深的臂弯里。

《利蓝的美国》影评(七):生活是有两面的

利兰说,我认为应该从两个方面来看待生活。一方面就是你说的那样,一切都是美好的。但是还有消极的一面,你只是还没有看见。

另一面是什么?

就是事物真实的那一面。

利兰在说这话时,他已经模模糊糊地知道了自己做的是什么事情了。法律在这里不是重点,而是他知道自己破坏了什么东西。他喜欢阳光,篮球和美丽的眼睛,他知道什么是珍贵的。当他说“我对所有的事情都无所谓”,只是在欺骗自己。很平静地欺骗自己。当派尔因为他问关于出轨的事情而生气时,他可以平静地说:“我不知道我问你那个有什么错。”但是,无论如何,如派尔说的那句话,“你只是个普通人而已”。

“我应该向你大叫吗?我应该向你大叫吗?打你?是不是应该那样表现给你看?如果我打你,那有用吗?我爱你。我还能说什么?我说什么也改变不了什么。因为你爱别人。”

这就是利兰与众不同的地方,他能看到这个世界的一些真相。但是他依然是个普通人:知道自己不能改变贝奇的,还是去了纽约,告诉了卡得森夫人他的疑惑。卡得森说这是成长的一部分,利兰还是认为这“看起来是相当大的一部分”;即使他明白赖安知道自己的处境,利兰是帮不到他的,但是他还是拥抱着赖安,希望给赖安自己的一些小小的安慰。他都明白,知道这个世界的悲观面,只是他无法接受而已。

最后在劳改所里利兰见到艾伦时,他只是平平静静地打了个招呼。没有问艾伦为什么也会进到这里,也没有在艾伦面前表现出什么愧疚。因为他知道,做什么也于事无补了。非常遗憾,但是已经发生了。艾伦的一刀,只能把自己给卷到无尽的循环里去。而这循环从哪里开始?那对利兰见到的相吻的情侣脸上让他感到悲观的原因来自那里?这是利兰寻找的问题。问题从何而来呢?

六十年代的巴黎学生也曾为这个问题而思考,但是是出于和利兰不一样的动机。他们认为这个世界有问题,而利兰觉得这个世界除了问题。前一种,让我想起一个脸上带着微笑沉浸在无尽悲伤中的手里捧着悲伤逆流成河的女生;后一种,让我想起一个生长在小资产家庭中的披着白袍的赤足男生。

问题到底能不能解释呢?苏格拉底深知自己不可能和神一样智慧,深知宇宙中永远有自己不能理解的事物,但是当他从祭司口中得到神谕时,还是赤着足到处寻求这个神谕的内涵。

《利蓝的美国》影评(八):利蓝的美国

我们永远都无法知道事情是怎样发生的了。

尝试用Leland的方式来看这个世界,不要轻易相信你的任何一只眼睛。就像那条在透明的玻璃缸里无法逃脱的蓝色热带鱼。你的左眼清清楚楚地看见它,而右眼却不行。

THE UNITED STATES OF LELAND

蓝色书皮,自由女神象,还有一串用铅笔末梢划出的白色字符。穿橙色囚服的Leland在那个已经见不到阳光的角落,用仅有的纸笔写下他无法开口的东西。

只是人们恐怕永远都无法读懂他。

DID YOU DO IT?

十五岁的沉默少年在阳光下垂了垂眉,随即被警车带走。

他们可以说是Leland自幼破碎的家庭,年少残缺的爱情,甚至是他自闭扭曲的性格造成了这无法挽回的一切。

那个不断重复sing a song的智障少年,有一个看似美好的家庭,可他和Leland一样,是不完整的。当Leland在那个午后低头望着他的时候,他正骑着脚踏车执拗地想要越过一堆干枯的树枝,并艰难地吐出一些残缺的音节。

我想那个时候Leland是悲哀的,也许他看到了自己。

黑色卷发,深黑的眼睛,低沉困顿的少年表情。当年Ryan Gosling以22岁的“高龄”出演了15岁的 Leland。仅仅是3年后,他出演了一个同样低沉的白人教师,两腮已落着胡渣。后来他凭这个角色,以26岁的年纪得到了奥斯卡影帝的提名。记得第一次看到他是几年前的一部惊悚片[数字谋杀案],在里面是耀眼却阴郁的金发少年。当时热衷形形色色好莱坞类型片的自己,看这部电影是冲着Sandra Bullock这位“傻大姐”去的。现在想来,在这部本身几乎未给任何人留下任何印象的电影里,江河日下的桑大姐与新人Gosling,以及另一位后来不可小觑的文艺片青年Michael Pitt(仅仅是凭贝托鲁奇的[戏梦巴黎]和范桑特的[Last Days],就可见此生的来头了),似乎完成了一棒新老交接。不过,这两位初出茅庐的小生如何借一部平庸的类型片上位,现在也有些费解。当然,这些都是题外话了。Gosling的身上是兼具偶像的气质与演技派的实力的,但似乎这几年来无论在哪一方领土,他都绝不耀眼。但也许他的出现,又总要令人眼前一亮。

作为一部独立制作,这部电影的阵容是令人惊喜的。Don Cheadle, Michelle Williams, 当然还有出场不多的Kevin Spacey。无力左右命运的少年,疏远的家庭以及另外一些改变不了事实的人们。这部电影在我眼中,算是一个异类了。

最后杀死Leland的,我已经忘了他的名字。那一刻到来的时候我们也许又止不住要问“为什么”,因为他似乎是与先前那个悲剧最无关的局外人。他应该是眼见Leland破坏了自己眼前的幸福而痛苦,他是不加理智的。

喏,你看。这部电影里又一个从边缘生生跨下去的人物,如此简单。

Leland, tell me everything’s gonna be all right.

ecky说的那句话,他终于还是不会懂的。

《利蓝的美国》影评(九):The Heartbreak Kid —— sadness is all around

利蓝的美国——一个心碎孩子眼里的悲伤世界

“我想你有两种态度去看这个世界,一是看到每件事情背后的悲哀,二是把它完全隔绝在外。不与这世界接触,人就不会伤心。”——Leland自从在祖母的葬礼上看到父亲的冷漠就选择了疏离,隔绝在这个世界之外,他对一切都漠不关心,甚至是自己的生命,他自以为这样就能永远的远离悲伤,但她爱上了Becky,世界的平衡也就从此开始倾斜。

爱是世界上最美的事物,但只要有爱,就有伤害,这永远无法避免。就像Leland和Becky,leland只有左眼能看得到对方,而Becky是右眼,这无法选择。是偶然的遮蔽物挡住了视线,抑或冥冥中一切早已被决定,我们无从得知。这不是谁的过错,Leland这么说,它就是那样发生了,是什么原因?Becky的毒瘾还是Leland表现出的满不在乎?这一切已都不再重要。

Leland这么多年来第一次感到心痛,外表可以掩盖破碎的心,但破碎的心再也无法隐藏。他飞到纽约去找Mrs. Calderon,希望可以从她眼中再看到跳动的朝气,那也许可以修复他破碎的心。但在事隔多年之后,一切早已物是人非,Mrs. Calderon因为丈夫的背叛而婚姻破裂,在她的眼中,Leland只看到了悲伤。这沉重的一击,彻底揭下了Leland心口的伤疤,鲜血一滴一滴的向下淌着,涨满了胸口。

Leland为什么会割伤自己的手,因为他想知道那是什么感觉。狱友说那一定很疼,但Leland一定不那么认为,因为和那淌血的心相比,感官的疼痛有算得了什么。那涨满胸口的血改变了Leland对世界的态度,从此悲伤无处不在。

“或许现在终于知道因果了,或许当中真的有动机,或许当中真的有原因,或许当中真的能找到答案,然后将它埋在后院,埋得深深的,不留一点痕迹。但真的没有,没有原因,没有愤怒,没有歉疚,没有祷告,没有眼泪,没有人可以挽回已发生的事。”——Leland杀死了Rayn,他不记得当时发生的一切,是选择性失忆?没有人知道,我们只能通过晃动而又缓慢模糊的镜头,猜测Leland那时的心智一定也是不清醒的。他看到了Rayn身上莫大的悲哀,而这悲哀是真真切切无法改变的。

Rayn让我想到了《My Left Foot》里的Daniel Day-Lewis和《I Am Sam》里的Sean Penn,人们永远无法像对待常人那样对待他们,他们是特殊的,是不幸的。而Rayn的不幸更加让人心酸,因为他永远无法拥有平等的友谊和纯洁的爱情,甚至不能表达自己的喜怒哀乐。但他的生命是否因此而没有任何意义?我们是否能够因此而决定一个人的生死?他不是《深海长眠》中的Javier Bardem,他没有表达死亡意愿可能,我们让他活着又是否是使罪恶的?

Leland恐怕并没有想过这些问题,他只是想结束Rayn的痛苦,更确切的说是自己的痛苦,他想要止住那心口永无休止的流淌着的血,他的胸腔就快要撑破了。

在影片开头,Leland看着手心上的伤口一滴一滴的滴着血,那是他胸口中的血。他终于解脱了,但却犯下了一个不可饶恕的错误,Rayn死了,一切都无可挽回……

Ryan Gosling平静却耀眼的演绎了一个悲伤少年的生与死,他所扮演的角色,内心总是复杂矛盾却又简单直白,《恋恋笔记本》中的痴心的诺亚,《停留》中徘徊在死前梦境中的亨利,《半个尼尔逊》中吸毒的教师,还有《破绽》里干掉霍普金斯的青年律师。我所看的他的第一部电影是《数字谋杀案》,那时我还处在VCD时代,片中只认识桑德拉.布洛克,其他人物只记得布洛克的那个男搭档长得想劳尔,迈克尔.皮特很帅,瑞恩.高斯林很邪,还有他强吻布洛克那段。说实话当初看这部电影的目的是很邪恶的-_-!!

瑞恩.高斯林是我最喜欢的三个男演员之一(另外两个是克里斯蒂安.贝尔和约翰.库萨克),而且绝对是影片质量的保障(唯一一个,全部四星以上),话说这部小成本文艺片的卡司实在是强大,虽说是圣丹斯获奖影片,但也不用这么强大吧!瑞恩.高斯林,唐.钱德勒,凯文.史派西,吉娜.马龙(最喜欢的女演员之一),米歇尔.威廉姆斯,凯丽.华盛顿,《美国派》里的Chris Klein,《第九道门》和《卡撒诺瓦》里的Lena Olin,还有《the quiet》里的乱伦老爹(女儿包括伊利莎.库兹伯特,卡米拉.贝尔,吉娜.马龙,畜牲啊……)。

《利蓝的美国》影评(十):利蓝的美国》·空隙思缕

我找不到纸,很久没有用笔写信了。

你在不停的给我发短信,在说话的过程里,我倒空了自己,逐渐找不到原本要留在这上面的语言。

我没有桌子,我没有纸,我没有头绪,面对这一切的时候我也没有情感。写字只是一个行为,在此之前它们在我的血管里舒张,而当我开始这个行为,血液凝固了,我冷漠下来,没有感情色彩,在这张纸上,客观复述刚才的语言,有时认为,这种行为是可笑的,是一种显示,是一种证明,是一种标榜。然而,“在别人看到你的作品之前,你不能称为‘作家’”。

《利兰的美国》已经在放第二遍了,在第一遍的时候我因为发短信、通电话、找纸、上厕所而耽误了一些情节。我把它调成循环播放,总有那么一遍我终于可以看过全部细节。一部好的电影,观众是不想放过的,在重复的过程里,看着了解的部分,等待补充的部分——爱情也往往这样,在下一次决定的过程里,寻找对上一次缺憾的补充。其实,每个人一辈子只渴望走一条路。

你不停重复,你喃喃细述,你回顾从前,你发现相似,你让我了解曾经的一切,但你并未意识到你渴望我完整你曾经的缺失。原配演员是最好的,但这部长戏往往无法有人自始至终坚持,每个人都不停更换着那个主角,直到终有一人与其共同演完。而这,就是一部对幸福的记录。

我们死去的时候总是在微笑,这幕喜剧才算结束。

人类相信神的存在,是害怕自己犯过的错误。

每个人都有类似的迷信,但并非总清楚自己的错误。一个纯正的人是没理由不自信的活着的,可是这个世界愈发没有对错的标准了,这使我们忽略了错误而只关注失去。

……

我以为今天我会早点睡。现在23:15了,《利兰的美国》在转第三遍的时候我看完整了它。

片中主人公的眼睛和嘴角都很迷人,带着忧郁的宁静和自闭症患者往往持有的思考。

一部好的片子不仅它几个章节叠加起来那么长,生活也总比那些经历连接起来的丰富。时间没有空隙,所以我们的记忆就会喘息。于是,我们需要讲述,在这个过程里自以为可以跳跃那些喘息而作紧密的衔接——就像每次我在对你讲一个梦境,我内心很清楚那只是一些片断和场景,却被我编织成一个完整的故事,我想它就是这样的,然后慢慢,我只记得它是这样的了——太多回忆时刻的自以为是,日后总是如事实般确凿地呈现在我们的数据库里。尤其像我这样的写字的人,为了文字本身的美感,在用笔记忆的时候还要揉杂进雕饰,这是可耻的,回忆的讲述也好,记录也好,我们只是为了感动什么人,别人或自己,只是为了感动而已。

我想,我或者可以放弃记忆,拒绝讲述,甚至可以不对你说“我爱你”。我想当我说这三个字的时候我一定是最不爱你的,因为这个时候我不是在表达和感受我的爱,而只是想让你知道让你相信有这么一样东西它曾存在,或将存在,但决不在这一瞬间存在。

相拥相吻是美妙的,如果我的身体可以记忆,我宁愿让我的手指、嘴唇,或下体记住这些细节而不是靠我的大脑。

我不记得是从哪一刻开始放弃记忆放弃记录这些记忆的了,从那一刻开始我也似乎真的再想不起任何曾经的感受和细节,有些片断会清晰的存在,但没必要把它们连成影片了,我只需要用一些简单分类的相册,比如“美好”、“痛苦”、“浪漫”等等就可以把它们真实的存放在某处,不必刻意重温。

也许这样做是因为自己开始聪明了吧,不想带着心纹让日后存有阴影,和要去主动遵循的轨迹,我是一匹偷鸡的狼,一边跑一边用尾巴扫去自己的脚印。最真实的该是现在和将要实现的幻想。

可是有多少人像我一样不相信记忆和倾诉?更何况有的时候我也的确希望你相信那爱的存在。“迎合”是一种虚伪,但它让你也会让我感到温暖。

……

我以为孤独是因为缺爱,心里太空。我歇斯底里地寻找,有时拥有,但孤独不变,它是与生俱来的残疾,时时来袭。

孤独不比寂寞,它无法填充,也不会驱使我找人作陪,我知道一切办法都无济于事,因为此时,我是自己命运的旁观者,和悲观者。

爱一个人就像爱一个城市,满目都是缺点也满目都是迷恋,融入其中的时候是如此幸福,充斥激情,而抽身旁观的时候,就剩孤独,还有一些不知去向的忧伤。

正如我今夜走在国贸的长安街、三环路,有多少个夜晚这里的霓虹挑逗着我的野心,可是在血冲头顶的那一瞬间慷慨之后,我清晰看到自己的孤独。我不停对你说明着自己的拜俗,在这个过程里我可以忘记感受内心不可遁逃的原罪。走在街边,爱也无法把心填满。

也许我所做的一切,都只是为了让自己不去想起那个黑洞。付出、嫉妒、愤怒、痴狂,更多的偏执可以更快的填充那张无法补实的漏洞,也许爱对我来说,就是一个可以让我不断激发自己情绪去做些什么说些什么的理由。

记得当初在小懒面前无意地画画,她看了我的涂鸦,说:你的内心太孤单,总有涅磐。

有时的拥抱很实在,有时的拥抱会让我面向前方,想不明白我这是不是就是在爱。这一刻,像灵魂出窍,看着自己的躯体在进行一场精神上莫名其妙的行为,心事疑惑。

我习惯用写字的方式去进行一场自认纯正的爱情。在文字中却无须诉吐真情,更多的内容是它语,在别人眼中也许是对于爱无关紧要的,而在我眼中,是爱让我想要说话,想要漫无边际漫无逻辑地说话。据说,靠写字维持的爱是最孤独的爱,它使一方沦陷,总怕找不到对方,就在文字中为自己塑造对方。

也许是的吧,幸福恋人只记得约会和行走。

恍然又近凌晨三点,这是写字的最佳时间。但我不得不该去睡了。

……