《柏林谍影》读后感10篇

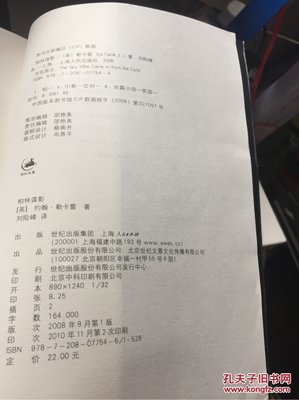

《柏林谍影》是一本由(英)约翰·勒卡雷著作,上海人民出版社出版的平装图书,本书定价:29.00元,页数:260,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《柏林谍影》读后感(一):柏林墙下冰冷的尸体

合上书本,脑海中,挥之不去的是丽茨哀怨的眼神和利马斯愤怒扭曲的脸。

结束了前半段稍显平淡的剧情,急转直下后让我忍不住一口气读完,也许我太笨,直到蒙特放走丽茨的时候,我才猜到了圆场的计谋,而结局虽然不是凯旋,却也在意料之中,只是徒增伤感而已...

普通人确实不适合做间谍,就像我这样的,因为我们有感情,有欲望,有弱点。间谍的工作就像一个违背人类身心需求的过程,你要把自己伪装的铁石心肠,同时揭破敌人的伪装。没有人能做这一行而不败,除非你已泯灭了人性,你发现你再也不能去追求美好的东西,所以在间谍世界里,永远没有赢家——什么都可以被利用,忠诚,爱情,生命,这就是间谍的命运...

从这个角度来说,丽茨和利马斯的结局也不算太悲伤,至少他们死在了一起...

《柏林谍影》读后感(二):可惜了结局

但是结局实在诡异,利马斯无论如何都不应该,也没有理由死去啊,无论是殉情、还是因心灰意冷而自杀,这些理由都不成立啊。利马斯好歹是五十几岁结过婚的人,就为了那见了几次面的女友就殉情,实在说不过去。而心灰意冷更说不过去,他很明白自己是特工,对特工的使命早就应该有了洞察。

前面的反转几乎没有破绽,但从监狱出逃开始,作者就任性了。这里没有解释蒙特的安排(他为什么能这样安排?),以及这样安排的后续。这让我很不解。既然入了狱,怎么可能没有水花就这样地逃走了呢?更气人的是,柏林墙虽然很难通过,但胜利在望的时候居然又作死跳到了死亡区(别何我扯爱情)。给个正常的结局就这么难吗?

看了一下该书的评论,有些朋友的评价是开头“情节平淡”、“枯燥”,但是结尾很有力度。可能是爱好不一样,第一次看到开头的时候,我就产生了读下去的强烈愿望。相比较其他间谍小说中常见的艳遇、打斗、飙车等刺激肾上腺激素分泌的情节,这本书没有那么多具有感官刺激作用的因素,但它的情节却靠另外一种方式,形成了巨大而令人压抑的张力——对人物心理因素的刻画,对心理战的描述。至少对我来说,全书从头到尾都充斥着一种剑拔弩张的力量。随着故事情节的铺开,进展到大逆转的结尾的时候,惊雷终于爆发,柏林墙下两声枪响——一个世界随之崩塌。

需要说明的是,这是第一次看勒大叔的小说,看了小说之后,我才对作者产生兴趣。在了解作者的过程中,看到了与勒大叔齐名的陆德伦,于是看了陆的《死亡拼图》。从个人爱好这方面来说,私以为陆德伦的小说和勒大叔不在一个层次,陆的小说更像硬汉式的007,没有勒大叔小说里营造的独一无二的气氛。或者说,陆是在平面世界里写作,勒大叔是在三维世界里写作。

《柏林谍影》读后感(四):精彩,压抑,震撼

看了一下该书的评论,有些朋友的评价是开头“情节平淡”、“枯燥”,但是结尾很有力度。可能是爱好不一样,第一次看到开头的时候,我就产生了读下去的强烈愿望。相比较其他间谍小说中常见的艳遇、打斗、飙车等刺激肾上腺激素分泌的情节,这本书没有那么多具有感官刺激作用的因素,但它的情节却靠另外一种方式,形成了巨大而令人压抑的张力——对人物心理因素的刻画,对心理战的描述。至少对我来说,全书从头到尾都充斥着一种剑拔弩张的力量。随着故事情节的铺开,进展到大逆转的结尾的时候,惊雷终于爆发,柏林墙下两声枪响——一个世界随之崩塌。

需要说明的是,这是第一次看勒大叔的小说,看了小说之后,我才对作者产生兴趣。在了解作者的过程中,看到了与勒大叔齐名的陆德伦,于是看了陆的《死亡拼图》。从个人爱好这方面来说,私以为陆德伦的小说和勒大叔不在一个层次,陆的小说更像硬汉式的007,没有勒大叔小说里营造的独一无二的气氛。或者说,陆是在平面世界里写作,勒大叔是在三维世界里写作。

《柏林谍影》读后感(五):很不错的书

当时买这本书是因为看到当当的宣传单。书拿回来后,一开始是看不下去的,因为觉得开头比较枯燥。可是随着一页页的坚持,最后还是看了下去并且有了很好看的感觉。

这本书的时间设定是冷战期间,那个年代是一个比较奇妙的年代,所以间谍故事也是那个年代很盛行的。那个年代的作者写出来的这本书就是一种变相的写实。所以,在那种历史背景中,我读到了间谍的感情和悲哀。

这是一本不错的间谍小说。

但是给四颗星而不是五颗,是因为我觉得这本书是不错的间谍小说,但是却没有好到它所宣传的那样。而且,很有可能是平日探险和破案的小说看多了,所以对这本很早出现的小说并不是很符合现在的我的想法。就好像我虽然觉得这本书很好看却不会看第二遍。就这样,一遍我已经记住并且推荐。

《柏林谍影》读后感(六):最后的屋檐

“她死了,脸扭向一边,黑发遮在她的脸上,像是要为她遮风挡雨。”

但其实没有谁,没有一个国家一个组织在为她遮风挡雨。伦敦选中她,是因为她“年轻,漂亮,并且是党员”,会一如他们所推测的,成为一个重要证据;东德选中她,是因为她一无所知,天真胆怯,审问两句便能获得想要的答案,帮助消灭“那些忘乎所以的……那些企图阻挡我们前进步伐的人”。

利玛斯想过。如果他能完成任务,如果他能活着回来,那他就会拿着奖励和退休津贴,为这个唯一会让他联想到平淡生活的女人遮风挡雨。但利玛斯自己也只是一颗微不足道的棋子,在这场他根本不知道真正目的的间谍战中,忍受着身心的折磨,演着无穷无尽的戏,自身难保,风雨飘摇。

大概利玛斯还是想以击溃专制、追求民主和平的名义,为伦敦方面做点什么的。电影中的理查德•伯顿在听闻头儿意味深长地说“我希望你能……多待在寒冷/冷战(cold)中一阵”时,脸上委顿的表情陡然变得认真而焕发,凝神听着,缓缓坐了下来。漫长而艰难的任务中,利玛斯不断地给自己提醒与打气,“本来就是头儿策划的”,“头儿判断非常准确”,但头儿也非常准确地出卖了他——他明白那是必要的,但在某种意义上来说,这出卖比丢弃更残酷。

他在死前几天领悟了真相,在死前几小时告诉那个也快死了的女人他的恨,他的厌倦。这些恨和厌倦来自约翰•勒卡雷的内心深处,假利玛斯之口,大声斥责这个无论怎么做都是错的发疯了的世界——“五十万人被清洗,那只是一个统计数字,而因车祸死亡一人也是国家的悲剧”这般斯大林的言论固然是可怕的,但为了局部的甚至暂时的胜利,扶助纳粹分子滥杀无辜的英国情报机构就能被视为正义方了吗?“人不得已总是要有一边要站的”,或者为了最终的集体利益,或者为了百姓晚上能安心睡觉,一个间谍,只能看到这里,别试图将一切看得是非分明。

在这个发疯了的世界里,人性、信仰,还有弱不禁风的爱情,都成了讽刺。勒卡雷用残酷的结局哀悼它们,用亘古以来的伟大同情,铸就最后的屋檐,为它们遮风挡雨。

《柏林谍影》读后感(七):为什么呢?

看谍战电影的时候,其实是没有多少乐趣的,因为人的性格难以刻画,另一方面,很难把反转处理好,你便有了一个视角切入点,没有那种反转之后的震惊。可是电影的好处是能通过配乐和表情来刺激感官,使你感同深受,尤其是紧张,那种一线之间就能造成的生与死、天堂和地狱……

第一次看这种小说类似的谍战文,先把历史背景放下,就剧情来说感觉最后是个大惊喜,或许是我太笨了,脑回路还是不够顺畅,有些点根本就是意料之外。比如那个姑娘的设置,根本没考虑到她也在计划之中;而那个打杂货店老板事件呢?原先我也是没想到的,但因为立刻就有相应的解释,所以也明白;关键是最后的大boss居然还是蒙特,所以设计绕了多少个弯?明面的线是主角去当叛逃者,实际是潜入型卧底,然后通过主角与费德勒的表面合作来推翻蒙特,玩心理战;法庭上蒙特反击,心理战;蒙特胜出,主角逃出柏林,已经绕了好几圈。所以主角的任务不是去杀死蒙特,而是去挤压出东柏林对蒙特的不信任,也就是将他所处的越来越不利的环境进行净化,说到底是保护了东柏林站的最后一个间谍。

书并不长,除了那几个反转,其他的并也不算难理解,然而书只是刻画了其中一个简单的事件,或许实际上,许多人都从事着如此他们称为“肮脏”的工作,局势紧张的时候是如此,和平时期或许也是如此吧,有这样的一群人,生活在我们看不见的世界。这些人的工作除了卓越的生存技能外就是欺骗和隐瞒自己的感情,时日久了,自然这张面具也无法除去,变成了真正的自己。这是作者想要控诉的人性,也想发出批判的,但是无论如何,他们不会消失。

《柏林谍影》读后感(八):杀人游戏里的间谍

小说中的看守曾说过一句话无意中道出了那个弱肉强食时代的一个真相,“监狱关的是那些忘乎所以的……那些企图阻挡我们前进步伐的人。”

所有精心策划的阴谋只是在揭露一个真相,但真相却又被假象所推翻。最终真的变成了假的,假的变成了真的,真真假假之间都在于一面之词,旁观者相信哪一方面更多一些,那一方面便占据了主导地位。

这部小说让我联想到了东野圭吾的《嫌疑人X的献身》,一开始主人公就给我们布下了一个局,所有的破绽都是在引诱我们往他精心设计的世界里走。

用真相掩盖谎言,总是比用谎言掩饰真相高明得多。

反转似乎是间谍小说里不可或缺的一部分,毕竟间谍的设定就使得在最后的结果出来之前,我们不可能知道各方人物所代表的利益归属。这应当也是推理小说的趣味所在吧。

人似乎天生有一种对于不确定的迷恋,有一种对于固定状态下潜在的千万种可能性的窥视的渴望。从某种程度上来说,这也体现了人的探索精神,打破常规,新事物才能替代旧事物,不断推动社会的变革发展。

间谍的身份意味着,“什么都可以被利用,忠诚、爱情、生命,这就是间谍的命运。”而情感,我的理解是,是对于某种状态的坚持,一种高度个性化的认知。这与被集体同化的间谍身份是自相矛盾的。间谍有了感情,就相当于有了软肋。

在杀人游戏里,我曾经一度很迷恋间谍这个身份,因为它好像给了我一层无坚不摧的铠甲。我没有代表任何一方,好人或者坏人的损失都与我无关,我也不必为各方道德规则制约,做出一些不符合个体认知的事情。

但是这样的间谍是不存在,间谍一定是要听从某一方利益的。

一个不站立场的间谍,某种意义上,也相当于站在了各方势力的对立面,要么闷声发大财,要么为千夫所指。

利玛斯最终在跨越柏林墙的时候,站在了自己的那一方,站在他的心上人身边,跟她一起死去。

那一刻,他是自由的。也唯那一刻,他是自由的。

这是一本间谍小说,也是一场非常精彩的杀人游戏。

《柏林谍影》读后感(九):真实其实并不那么精彩

也许算得上我读的第一本间谍小说。

大名鼎鼎的勒卡雷,号称最真实的间谍小说作者。

全书算不上长,写作手法讲故事的方式看不出什么特意,情节说实话算不上精彩。一个平铺直叙的故事,算不上一波三折,有个小小的起伏也可以预见。并没有期待中那份智慧光芒的存在。

书是好书,不是我的茶而已。太过渲染于沉重的环境和各方庞杂的势力,对人物的刻画反而不觉得那么的深刻,即使主人公也不免像个表演者漂浮在作者意图表现的冲突哲理的表面。情感的发展甚至颇为突兀,为了突然冒出来的所谓情人去死的激烈情感也许不是我能理解的。

结尾颇为精彩,画面感和于高潮戛然而止的冲击。精彩在哲理,在人生感悟。然后慨然感叹真实并不那么精彩,永远大团圆的是好莱坞商业大片。

《柏林谍影》读后感(十):控制与失控

勒卡雷的小说从他的最后一本小说“完美间谍”开始,那种冷静 老辣和克制的文风让我非常着迷,主人公那种看穿世事依然真诚的人生态度,我相信是作者带给他的。今天看完这本为勒卡雷带来名气的初期作品“柏林谍影”,不用说是非常喜欢的,他的笔法有种神奇的控制力,有张有弛的控制着主人公每一步行动,让读者和主人公一起探索下一步会发生什么。在主人公恍然大悟的时候,我也恍然大悟了,这个圈套设计的真是巧妙啊…… 可是我不喜欢结局,丽兹的死,和主人公的死,多少有点故事编得太过的嫌疑,还有主人公临死前看到“那辆被两辆大货车夹在中间撞毁的小轿车,车上的孩子们还在窗后快乐地挥动着小手”,这个我觉得有点做作了。

另外,为什么在主人公已经几乎要跳下去获救的时候,史迈利偏偏问了一句“那个姑娘在哪里?”,直接造成主人公的死去。史迈利为什么要这样问,作为一名老到成功的间谍,难道不怕这样问造成主人公心理波动发生意外吗?他明明可以猜到丽兹已经中枪了……圈套中的圈套,利用中的利用.......

勒卡雷行文遣字中透露出的那种冷静甚至到绝望的感觉,总是让我很痴迷。在这本小说里,主人公似乎永远在克制。终于逃往柏林墙的路上,他爆发了,他向丽兹表露了对间谍活动的真实情感。这像是毁灭前的奋力一搏,却没有博离毁灭的命运。而在“完美间谍”中,主人公虽然绝望,但从未失控,是种无奈和认命之后的义无反顾的放弃---用自杀这种方式。'

好了,现在可以去看这部电影啦。