《舌尖上的上海》读后感精选10篇

《舌尖上的上海》是一本由指间沙著作,上海人民出版社/世纪文睿出版的平装图书,本书定价:28.00元,页数:172,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《舌尖上的上海》读后感(一):看得我食指大动~

看得我食指大动~爱生活的人才能写出这样的文章。早已不爱那些不食人间烟火的文,真正让人心动的是人生况味~这本书让我联想起王安忆的长恨歌,弥漫着上海弄堂的食物香味,衣物的香气,以及阳光里浮尘的味道。--要多少字才能发表?

《舌尖上的上海》读后感(二):舌尖热潮

《舌尖上的上海》这本筹划并制作多年的书,出版时正巧赶上了全国涌起“舌尖”热潮,国人对美食的爱从未如此直接澎湃。一方水土养一方人,上海人真的很爱吃,稍微美味一点,店门口就排起一条长龙来。食物是用来了解这个世界的一种方法,爱吃,勇于对食物进行深情表白,“吃货精神”正是目下充满活力的时代精神。

《舌尖上的上海》读后感(三):上海吃货一族

吃,一定要有人积极呼应才有意义。上海是一座拥挤着吃货的城市。多少年来,上海总被冠以“老”字,刻意被怀旧,其实上海味道不仅是往日情怀追忆的缥缈。《舌尖上的上海》作者在记录自己美食体验的同时,用数年时间一一采访了一群七〇、八〇后的吃货朋友,原汁原味呈现他们的美食体验。这代吃货还不像上代人“惆怅旧欢如梦,别来无处追寻”,如同这本书里的上海美食,足够经典,也仍可寻得见、吃得到。

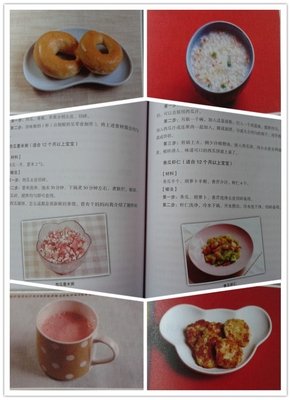

与众不同的是,《舌尖上的上海》这本书的图片摄影强调“民间风”,穿插数百幅真实的觅食彩图,记录食物也记录城市吃的场景。作者花了整整四年时间穿街走巷,以扫街的方式拍摄弄堂小摊酒楼现场最活色生香的美食。清明四处拍青团,中秋瞄准鲜肉月饼长队,为拍好一张图踩垃圾桶爬电线杆,还要冒着被挥菜刀的“刀尖上”的危险——和香港或台湾店主的自豪感与镜头感截然不同,上海店主面对镜头大多小心警惕。

《舌尖上的上海》读后感(五):只是想起张爱玲...

现在,几乎每天我都会记录自己的读书心得。用微信记录。这本书,是我在看了《张爱玲城市地图》之后,起兴翻阅的一本书。里面有老上海的味道,文字间有张爱玲的笔锋,就算是八卦今日的明星,不过也像极了上海人在茶肆的那几分乐趣。这本书值得一看。

虽然美中不足的是,还不够全,疏漏了一些近代乃至现代上海滩的洋货,那些西洋来的美食,毕竟太多了,一本书怕是讲不完的。

还好,勾起了我,对老上海糊弄小巷的回忆,对张爱玲的几分回忆。

沪上知名娱乐专栏作家指间沙新近出版了“上海吃货”系列之《舌尖上的上海:上海Local美食精华》。鲜肉月饼带来的误会、蝴蝶酥的血缘猜想、锅贴与生煎的泾渭分明、肠血油豆腐线粉汤的神出鬼没、八宝鸭带来的双份团圆、大肠面之欲仙欲死……上海味道耐人寻味,常令这座城市的人感同身受,令异乡来的朋友纳闷诧异。这是一本在深夜阅读时让人猛咽口水倍受折磨的吃货宝典,记录上海特色的几十种食物,呈现属于上海城市的历史风情、生活习惯以及独特情感体验。

《舌尖上的上海》读后感(七):侬好,阿拉想尝尝上海

前一阵子坐地铁,看到一则巧克力的广告,印象颇深。“栗子蛋糕规定要南京西路凯家的,顶好的小笼要配香醋,甜酒要加点鲜牛奶……”说的都是熟悉的上海滋味。若不是地道的上海人,或初来上海年月未久,恐怕没有体会。上海人真的很爱吃,从情调十足的西餐厅到正宗老派的国营老店,就连犄角旮旯里的小摊头,只要是美味,必定会有人不远千里慕名而来。这种对于吃的讲究,源自于懂得享受生活。

我虽不是地道的弄堂儿女,家乡距离上海也不过百公里路程,做菜的方法、口味并无太大差别。白斩鸡、粢饭团、八宝鸭……看到世纪文睿出品的《舌尖上的上海》里那些熟悉的菜名,立刻倍感亲切。然而仍有一些地道的上海味道,是到了上海读书之后才尝到的。第一口鲜奶小方的滋味,绵密的蛋糕与轻薄的奶油融化在舌尖。第一次尝哈尔滨食品厂的杏仁排,扑鼻而来的香气叫人难以忘怀。遂读到指间沙写食物的句子,就像是我上海味道启蒙的生动再现。于老上海人,这本书能读到以往生活的美好回忆;于70、80后的中生代,它是幼时滋味的泼辣见证;于我这样的新上海人,它又是吃货搜店的必备宝典。

美味除了食物本身,背后的情感和故事有时也能让它更经得起岁月的沉淀。问及老一辈的上海人,如果你有足够的耐心,他们会仔仔细细地讲述一道菜的由来。许是小摊头夫妻店的艰难创业史,许是曾经十里洋场的光辉岁月。故事听得入了迷,回过神来再看眼前的食物,便顿时觉得多了些说不出、却全然不一样的滋味,就像有句俗语说的,妈妈烧的菜永远最好吃。

比起五星级酒店和米其林餐厅,老派的上海美味多了些市井气,也显得更加亲民。问起哪家的“生煎馒头”最好吃,哪家的“小笼包”最地道,无论男女老少,都能说上那么一点儿。指间沙采访的每一个人都娓娓道来与食物的故事,真切不做作。通过她的叙述,你大概可以窥见“上海囡囡”总有那么些娇嗔的缘由。她们是那雪白鲜奶小方上的一点红樱桃,被捧在心尖儿上,自然多了点撒娇的底气。也许就是那么一点小“作”让上海女儿更添一份生活情趣,亦如队伍长的店家东西更好吃。愈是迂回曲折愈是叫人欲罢不能。

了解一个地方的文化,最重要的两样,一是语言,一是食物。三年沪上生活,初来乍到时的洋泾浜“上海咸话”已修炼得有模有样。就连赞美食物时也会下意识地脱口而出“嗲”、“灵额”。此生弄堂儿女已与我无缘,但不妨碍我成为一个上海吃货。老上海情节曾让我动过以旗袍替代婚纱的念头。然而读罢此书,又灵光一现,不如用蝴蝶酥一并替代了喜糖吧。

封面有个小小LOGO,“上海吃货”,据说是原定书名。大家一致以为比现在这个好,不追时髦,有自己的意见在。

本来就不是跟风作。陆陆续续写了四五年,随时随地扛了单反去吃饭,没拍照前不得动筷,对面的人还要帮忙吹热气。但并不是存了这么一个目的去的,指间沙喜欢记录生活,blog流水一样写出来,书反而是副产品了。

讲美食,更是我们这座城市的记忆。那记忆不是咸丰年间,悠久神秘到抢灶台倒马桶都能加上柔光镜成为骄傲资本;物质的极大丰富和快节奏生活却尚未到来,肯德基是期末考试后才偶一得尝的奖励大餐,妈妈外婆过年时还要辛苦地烧一台菜,没有饭店可以订年夜饭。那是我们70后、80初的旧欢如梦:妈妈买菜带回来的一团粢饭,星期天改善伙食的一碗糖醋小排,端午节的重阳糕,过年时捞也捞不光油腻腻的八宝鸭子,还有小咖啡店的拿破仑和西餐社的刨冰……有许多就这样消失在城市的快步前进中,有一些从日常生活默默隐退到脏乱差的小巷街头,隐喻着市民社会空间的被挤压。

上海的吃与北京的吃不同,我们这代人的吃又与老一辈不同。王世襄赵珩都是世家公子,写一个排场讲究不易做;老人又好将吃食神秘化,天上有地下无难再得。《舌尖上的上海》恰似我们这辈承上启下上海青壮年。老大房的青团,光明邨的鲜肉月饼,大壶春的生煎,红宝石的鲜奶小方,还有得吃,便去吃;水晶虾仁越来越烂,大闸蟹都是“淴浴蟹”,白斩鸡越来越柴,“他们特别实事求是,蹩脚的食物是场无法掩饰的灾难,一定要骂出来”,骂出来后并不颓然退回家中,而是兴兴头头到处再觅新美味。看到隐藏在旧弄堂的肠汤线粉,忍不住神魂颠倒写出豆腐样嗲兮兮颤巍巍文字:“这碗汤里,除了有细嫩娇小剪破口以吸满汤汁的油豆腐,以及白近透明涨得鼓鼓的线粉外,还有一只小巧的百叶包肉,小块的血,以及铺在碗上的肠尖。肠子尖端特别脆嫩,远非圈子那样肥硕。”

这碗汤我也吃过,金黄喷香,最妙是铺子里坐个女保安,吃完后茫然坐在门口抽烟,女士烟,棉大衣老干部一样搭在肩上,万分妩媚。

这城市与我们的人生紧紧缠绕,带着各自拖来的一点渊源,又经过本地化的改良。宁波人家与广东人家传下来的压轴手艺各有不同,春笋上市时都欣喜若狂大烧腌笃鲜。罗宋汤土豆色拉西番尼早被改得面目全非,却是所有上海小孩的共同记忆。大概这就是上海特色,没有高度商业化,便不会有大家耳熟能详的饭店,但底下是一家一家实惠过日子的小家庭,无论高低好坏,都努力把菜烧得好吃一点,勤勤恳恳地吃,生活。

上海吃货便是这样,实惠,不装,不虚荣。我们认真吃,用力爱。

《舌尖上的上海》读后感(九):吃货本色——《舌尖上的上海》序

上海并不是随便拐进家馆子就能吃得满意的,但上海人真的很爱吃,稍微美味一点,店门口就排起一条长龙来。这是一座吃货拥挤的城市。

什么是吃货?想起胃弱的夏目漱石,偏偏最爱伤胃的汤年糕和白酒。自己吃不了,就在小说里让主人公连吃四碗天妇罗面。或许只有这种天赋不足的天才吃货,才能将羊羹、幼蕨等描述得如此细腻美妙吧。

所有吃货最值得赞扬的品质之一是:不虚荣。抓紧时机享受面前一盘热气冲鼻的炸猪排,不论用叉子还是筷子。他们特别实事求是,蹩脚的食物是场无法掩饰的灾难,一定要骂出来。吃货还很勤快,为了享受早市的一碗肠血油豆腐线粉汤,挣扎着早起半小时,绕个弯儿拉开老板娘的店门,并且在痛快酣畅之后忍受上班迟到的忐忑。

相比之下,吃货如此捧场,做的人反倒没什么进取心。大城市里做得地道的市井小铺,老一辈做不动就关了,小一辈做得累就停了,原先食客往来的逼仄屋子里不见烟雾萦绕,只有麻将牌哗哗响。

我们熟悉的上海味道,原来在很多人的第一眼里并不那么理所应当。某次我在吃现烘出炉的鲜肉月饼,刚咬下去第一口,就听身边一大妈大惊小怪道:“这个馒头怎么焦掉了?”雷得我比这块鲜肉月饼还外焦里嫩。食物是用来了解这个世界的一种方法,爱上“焦掉的馒头”就是跨过一座桥。

“沪上著名吃货”项斯微初到上海被吓了一大跳,“传说中爱用小碟小盘装菜的上海人在肉上仿佛特别豪放。食堂里肉圆是硕大的一个,我闻所未闻的‘大排’以整块的面貌出现,是彻彻底底的大荤。”爱吃的人都有点幽默感,对生活充满兴趣,敏感而富鉴赏力。

这本书献给上海吃货们,虽然是本小书,却认认真真做了几年,随时随地扛相机扫街,清明奔赴王家沙拍青团,中秋爬电线杆拍鲜肉月饼长队……我发现,和香港或台湾小老板的自豪感与镜头感截然不同,上海店主大多谨慎、低调、抗拒,我们可是见识过某白斩鸡店挥舞的菜刀的!真亲切啊!

这本书采访了我身边爱吃的朋友。他们一大半是八〇后,另一小半是七〇后,都有二三十年吃货生涯,尚未老去的人生终于有些资本怀旧。前段时间传言泰康牌黄标辣酱油要停产,一群年轻人比老一辈更跳脚。还好停产只是暂时,它终究没有离开,如同这本书里的上海美食,足够经典,但仍可寻得见、吃得到。

这多少年来,上海总被冠以“老”字,刻意地被怀旧。其实上海味道不仅是往日情怀里的缥缈虚空。我们这代吃货的美食体验,还不像上代人“惆怅旧欢如梦,别来无处追寻”,想吃就抓紧去吃吧!

希望这本书里的食物馋到你们,祝胃口健旺!

《舌尖上的上海》读后感(十):赖在一座城市的理由

我一直以为长期在《上海壹周》写八卦专栏的指间沙会先出一本讲明星八卦的书,结果她出了这么一本上海美食地图——《舌尖上的上海》。

一座城市有多少家餐馆,这座城市就养着多少的吃货,甚至更多。

我想,南京有很多将我留在这个城市的理由,有梧桐的适合散步的路,早晨的玄武湖(虽然我也不是那么经常看到),古木参天的南京大学校园,先锋书店,拥有it、无印良品、COSTA……的水游城,喜欢的工作,巫婆……但其中不可或缺的一定有:多哩小馆的一锅鲜,韩姐海鲜排档的韭菜炒海肠,强烨的嘟嘟煲、吴家生煎、APE的私房菜……

事实证明:在一座城市,如果舌尖被抚慰得很好,那你对这个城市的印象一定也差不到哪里去。翻译成人话就是:抓住一个人的心,要先抓住他的胃。老祖宗说,这是爱的真谛。

好比曾经的那段异地恋,EX每次网上匆匆忙忙说完想我后,就开始跟我讨论家门口桥头的肉包是多么多么的好吃。让我不由问出了那句蠢毙了的话:“你到底是爱我还是更爱包子?”

我对上海也有这样的感情,比如每次去必吃的葡京,翠华,红宝石的奶油小方……指间沙的书中就提到了奶油小方。想想第一次吃,就是她的推荐。那是我们初次见面,在COSTA,她请我吃外带的奶油小方,我本想在喜欢的作者面前保持矜持,说不吃。结果上海的好朋友项老师(注:这个吃货我在下文中会详表)力劝我吃两口看看,结果这一吃就放不下了……只能放下好不容易建立的矜持,一吃到底,从此心念。

现在想想,几次难得和指间沙的会面都离不开吃。后来一次我们去吃了火锅,开吃前和过程中,她都拿出硕大的相机拍起来。《舌尖上的上海》图文并茂,前言中提到为了拍到满意的照片爬上过电线杆。她是完美的处女座。所以跟我说起肠血油豆腐线粉汤(作为屌丝,这是我看她书中最想吃的一样食物),会特别强调:“临平路那家也不错。不过千万别放榨菜和红肠。”

还有一次在外滩边的某著名饭店吃他们家价格不菲但仍要排队的下午茶。

上海就这一点令我崩溃,所有的饭店门口均要排队,好吃的就更加奇货可居。有次我们为赶时间,去一个偏远的地方吃雕刻时光,居然也满座!

好在,我有抢座利器项老师,作为一个身在上海的吃货,自然有一套抢座绝活。并曾经在我没有抢到座的时候手机遥控骂我没出息:“在上海要吃到好吃的,就要厚脸皮,就要坚持,就要不理会老板的臭脸!”

其实她说出的又何尝不是在这座城市的生存之道?所以我爱南京。有次带项老师他们临近深夜去强烨吃饭,已经没有客人,本以为老板不招待,结果女老板热情招呼我们坐。吃完之后,看项老师对他们家端午特供绿豆糕赞不绝口,又嘱咐服务员小妹给她打包了许多带回去。

而项老师从西南吃货之都成都不远万里留在上海的原因之一就是:“母校华师大后面有一家非常好吃的火锅店。”

因为她,我每次去上海胃口都没有落空。每个城市都需要有个这样的吃货朋友,他会带你去吃藏在犄角旮旯里的小吃店美味。

而如果你在上海没有,那么你可以带一本指间沙的《舌尖上的上海》,按照书中的介绍一家家找来吃。就像当初项老师和我一起去香港,第一次她不远千里背了一本蔡澜的书,看一路,吃一路。第二次去,换了欧阳应霁。

况且,指间沙的文字在这本书中依然保持了她八卦的风格。所以你除了可以知道在哪里能吃到美味的大闸蟹,还可以看到张曼玉、梁朝伟结伴吃蟹的故事,细节到他们的手如何安置;王菲去阳澄湖吃螃蟹……

忍不住帮她想了句宣传语:八卦在指间,美食在舌尖。