罗宋探案:天使的读后感大全

《罗宋探案:天使》是一本由空城著作,现代出版社出版的平装图书,本书定价:42元,页数:288,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

本书是空城的首部长篇小说,也是短篇集《刑警罗宋》的续作,读来感觉比《刑警罗宋》更加好看。在《刑警罗宋》中,有一个贯穿所有短篇的悬念——罗宋妻子失踪之谜,《罗宋探案:天使》就着重破解了这个谜团。不过与《刑警罗宋》不同的是,本书采用了双线叙述,一条线以主角罗宋为视角,一条线以罗宋的徒弟张霖和光头为视角,共同侦破谜团。这样一来,作为读者的我们便仿佛拥有了上帝视角,可以从不同角度欣赏故事的全貌。

本书开头就交代了罗宋妻子的下落——失踪九年之后,她早已变作一具白骨化的尸体。罗宋在悲痛万分的同时,开始调查这起谋杀案。另一边,张霖和光头所侦破的几桩案件也被发现与罗宋妻子的死亡有关,故事就从两方各自调查可能是一起大案的案件展开。

看完整本书,我印象最深的反而不是案件,而是书中所描写的刑警们的生活。这类当代刑侦悬疑小说我看的不多,上一本大概还是常书欣的《弹弓神警》系列。不过相比于《弹弓神警》中“机智果敢又有一手出色的弹弓神技”这种比较“神化”的主角,《罗宋探案》中的主角明显要接地气很多。罗宋可能还有一种“神探”的感觉,张霖和光头简直就是我们身边都会有的普通人,没有爆表的智商与武力,只有对真相锲而不舍的追查。他们也有普通人的七情六欲,会迷茫和担忧,也会紧张与害怕,他们更像是一名我们能在生活中遇见的普通刑警。这样的主角塑造无疑是成功的,没有“神”格却有“人”格,侧面证明了作者在人物塑造方面必然下过功夫。

值得一提的是,在本书中作者延续了他在《刑警罗宋》中细腻的情感描写,无论是罗宋对于失去妻子的痛不欲生,所导致的后来成天借酒浇愁,还是张霖对于左欣的好奇与迷恋,都通过作者不俗的文笔一一展现,使得人物性格更加丰满,小说包含的元素也更加丰富,我们也更能够与这些人物产生共情。

总的来说,这是一本不错的当代刑侦悬疑小说,不管是故事主题还是人物塑造,抑或是作者的文笔都可圈可点,非常值得一看。希望日后空城能带给我们更精彩的小说!

《罗宋探案:天使》读后感(二):天使的伤痕

《罗宋探案:天使》就讲了这样一个令人无限感伤的故事。

刑警罗宋的妻子9年前失踪,被发现时已化为白骨。与此同时,城市里接连出现一桩桩针对女性的凶案,这一切似乎又与9年前这桩案件有关……

整部小说的推理结构比较完整而且有一定巧思,跨越9年的线索连接合情合理,而且为展开最后一桩悲剧做好了铺垫。情节演进从罗宋和张霖双线并进,在案件最后合而为一,脉络清晰,且分别盘亘在两条线上的爱情因素很好地融入故事行进过程,丝毫不显刻意或做作,这与作者高超的故事叙述能力是分不开的。

相比于系列作的“头牌”罗宋,本部作品对于张霖和光头的描写更加精彩。罗宋的这两名高徒光头一静一动、一张一弛、一庄一谐,两人互补的性格很好地满足了读者的阅读期待——沉稳让线索寻找和案情推演显得更为真实可信,直爽让悲伤和愤怒的情绪找到了合适的“代理”发泄口。当然,相比之下,与左欣若即若离的关系,让张霖更容易引发读者的共鸣,进而通过他的语言和行为,道出了比案件本身更值得我们思考的两个问题——

1.警察的忙碌是常态,但常态之下警察作为个体的存在,如情感的表达和宣泄,生活的窘困,似乎一直以来被社会所忽视。接近反面人设的林天栋,多多少少是对官僚体制一种无声的抨击。

2.针对女性侵害犯罪的话题,热度从来不曾减过,甚至曾出现某地公安要求女性“注意着装”的奇葩做法。存在变态心理的犯罪分子,虽然毫不值得同情,但或多或少都曾受到相关的伤害或刺激。这部作品也就此提出了一些问题,可惜未能将探讨带向深入。我希望,未来在揭开有关左欣的伏笔后,新的故事能给出作者更多的思考。

联系书中的案子,感觉腰封最下面一行推介语不是那么合适了最后想说说人物性格设定中,关于罗宋的一些描述。联系上下文来看,故事的发生应该距离现在不远。罗宋殴打凶手有一定的合理性,也容易获得读者的谅解,但大段大段的醉驾描写,很难说是必要的,改为罗宋在宿醉中东走西碰似乎不影响情节推进,需要去远的地方可以打车甚至坐公交,和司机的争执还有助于表现内心的挣扎。

或许有人会觉得现如今人物没有必要“高大全”,但试想一下,如果真的“警察醉驾”成为一条现实新闻的关键词,即便背后有种种隐情,我们是否还会为他送上那么多的同情吗?更何况,醉驾已经入刑,严重违法的事情发生在公职人员身上,不管作者是否打算把罗宋塑造成一个正面形象,这样对社会安全造成很大隐患的做法——为了发泄自己的情绪,不顾他人的生命安危,身为警察,他这么做恐怕很难引发读者真正的共情。

《罗宋探案:天使》读后感(三):更好的作品,代入感很强的破案历程

《罗宋探案:天使》(以下简称《天使》)故事承接《刑警罗宋》,强烈建议各位读者在读这本书之前先阅读《刑警罗宋》,《刑警罗宋》中包含四个中篇,主要是罗宋破的几起案件(后两篇张霖开始加入),先读这一本有助于更好地了解罗宋、光头、张霖等人物形象,理清时间线,更重要的是在《天使》中会被泄底。当然,如果不打算读《刑警罗宋》,直接读《天使》影响也不算太大,不会破坏故事的完整性。

当时读《刑警罗宋》时,阅读感受就非常不错,而这本《天使》显然更为出色,感觉作者在不断进步,对于长篇的驾驭也是得心应手。

故事第一章,当开头“张霖”、“猫”这几个字眼出现时,一下子就想到了之前《疯猫》那篇,关于《刑警罗宋》的记忆也一下子复苏了,而在《天使》中,确实也都提到了之前的几个案件,甚至还泄了《谜尸》的底。

在前一本书中,一直都有一条线贯穿始终,就是罗宋妻子的下落,这也是罗宋这条主线上最大的谜团,而在本书中,开头不久就发现了罗宋妻子的尸体,涉及该谋杀案的调查得以启动。而另一头,光头和张霖负责的几个案件逐渐联系到一起,一个连环杀人犯浮出水面,甚至和罗宋妻子的案件产生了关联,案件的真相一点点显现出来…

在这本书中,其实真正的主角是张霖,一直是他在主导案件的侦查,另外对其个人的感情也有很多的着墨。而另一位主人公罗宋则由于妻子尸体的发现受到太大的打击,沉迷于酒精,不过其强大的破案能力和偶尔的灵光乍现还是对案件侦破起了决定性作用,开头破的一个模仿作案就挺精彩。

另外作者在本书中对于情节、氛围的把控都很不错,文章最后还出现了意外和反转,在阅读过程中很快就融入到了故事中,当罗宋在拘留所猛醒之时,我也突然浑身一惊,一下子想到肩胛处的伤痕是天使的翅膀。全书的阅读过程中甚至感觉自己在参与破案。

《刑警罗宋》中,限于篇幅的限制,除了罗宋,对于其他人物的描写都比较浅,而这本书中,张霖、光头等人物的形象也变得更加丰满。

不过本书中,个人还是认为有点比较刻意的地方,一处是发现第一个受害者的手机和包被保安私藏时,应该会很自然排除之前劫财的怀疑,然而书中描述到最后张霖恍然大悟才发现这点;另一处是询问第三名受害者男友时,被害人身上有没有纹身应该是最重要的问题之一,然而文中还是到最后才突然想起来问的。不过这两处在书中还是挺自然的,只不过是我个人的一点主观感受而已。还有就是感觉凶手突然又开始杀人的动机有点弱。

罗宋身上的谜团似乎已经得到了解答,估计关于罗宋的故事将要告一段落。书中最后留下一个谜团,就是左欣突然的离开和张霖没有翻开的材料,后续可能还会有张霖的故事,期待作者为我们讲述。

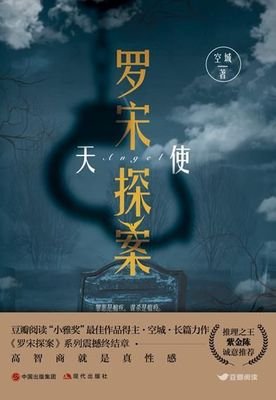

另外个人认为这本的封面比上一本更好,内封外封都不错,吊着的手铐乍看像悬着的绳索,颇有探案、悬疑的味道,书整体感觉也精致不少。外封内封

《罗宋探案:天使》读后感(四):从发誓到放弃,一个“复仇者”的心路历程

我是一个比较普通的读者,看推理小说不多,对诸如“本格”、“变格”、“社会派”或者是“法庭派”都没有什么明确认知,虽然看推理小说会经常看见这些词汇。

空城的这部《罗宋探案:天使》,拿到手就翻开来看了,不得不说故事还是很抓人的,而且作者有非常好的写作技巧,懂得适时埋线,也会在每个章节末尾留有悬念,吸引人继续往下读。

看的过程中一直在猜测凶手是谁,到一半左右,我猜是那个牧师,当时作者给了他一些镜头,让他和罗宋有了交集,且说了一些让罗宋想通了联系他的话。本以为这里是作者埋的线,但到后面不了了之,还是有些遗憾。

因为迫不及待想验证自己的猜测,我一口气把书看完了,肯定有人说你干嘛不直接翻到最后一页看看结局,但我在这方面有些强迫症,就好像在做一道数学题,享受解题过程,而不是直接翻答案。

事实证明,我的猜测是错的,这也让我松了口气。因为假如这部作品被我这个“门外读者”猜中了结局,就肯定更瞒不住“门内”的读者了。

小说结尾对犯罪者的犯罪动机给了比较合理的解释,逻辑上都说的通,但总觉得差了那么一股劲,总体也欠缺了一点儿对人性更深层次的挖掘。

就我读过的有限的推理作品而言,作者的文笔是我比较喜欢的那种,流畅好读,却又不会太白。而且笔调沉静,不浮躁,让人很容易沉浸在故事中。

从书名看得出是系列作品,但因为没看过作者的其他作品,看的时候忍不住在想罗宋的戏份并不多,且在整个故事中起到的作用也不太大。反而年轻刑警张霖的作用比较突出,而罗宋一直沉浸在妻子死亡的悲痛中,酗酒又颓废,导致故事重心向张霖倾斜,不过前辈培养后辈,不突出个人英雄主义,其实蛮好的,我们也看了太多个人英雄主义的故事了,光环太重。

关于罗宋的颓丧,其实看多了有些腻,大概也是最近几年市面上有太多探案剧里主角是颓废挂的人设了,好像主角是个完好无缺的人,就无法正常办案。我大概思考了一下这样设定的用意,可能太过伟光正的人物会很难写出记忆点,一个脸谱化的扁平主角,也会成为好故事的短板。

整个故事逻辑上很严谨,作者的输出也一直比较稳定,阅读体验很好,总体超出预期。看完回味良久,觉得意犹未尽,左欣的故事留了个线头,看起来作者下一步就会展开写她了。

再说回意犹未尽的点,是我对凶手入室行凶有两点存疑,被戳刺身亡的女孩子死于家中,凶手如何神不知鬼不觉地进入房间,且没有破坏门锁。罗宋女儿从外地刚回来,一进入小区就被凶手盯上,进而入室行凶,凶手如何确认她家中无人,又如何尾随进入。这两起事件没有案情还原,无从得知。

入室行凶,如果不是熟人作案,想必要先踩点,熟悉对方的作息习惯,但几起案件发生的时间跨度只有短短几天,不知道凶手有没有踩点,还是单纯凭运气。

而罗宋女儿一回来就遭遇凶手入室,这件事将整个故事推向高潮,从逻辑上,作者给了合理的解释,但仍旧能感觉都这个剧情有点儿刻意为之。

整个故事发展到这里,复仇的话题被带了出来,罗宋曾经破获过一起复仇案件,凶手王海林复仇成功后选择自杀。而罗宋面前的是杀害妻女的凶手,他曾经发誓要亲自将之揪出来。复仇案件在他身上重演,进一步就是万丈深渊,罗宋的选择,映照着当初王海林的选择,二者成了很好的对比。

复仇能解心头之恨吗?

放下才能。

公众号:宋染青

《罗宋探案:天使》读后感(五):警察也是人,更需要关怀

警察也是人,更需要关怀

我有幸读到了空城的这本《罗宋探案·天使》。这是中国本土化的警察破案类型的推理小说。

故事以双线叙述,一条线是以刑警罗宋为限制性第三人称视角,另一条线则是罗宋的徒弟光头和张霖为视角。两条线互相交织,可以通过不同的角度看待同一件事情。多角度,更丰满。

书名上说是“罗宋”探案,却让人看上去有让其他人(张霖)抢夺了主角的风头一样。为什么作者要这样处理呢?

我来说说我个人的看法。

作者想表现的是一个警察的群像,这是属于作者空城的“空城宇宙”,罗宋只是其中的代表,如果表现群像,自然不能把焦点只集中在一个人身上。

另外就是通过罗宋的表现,可知他是神探级别的强设定,用武侠小说中的来讲他相当于乔峰,遇强则强,能力太强了。一件案子给他,她可能三下五除二就给解决了,那就只能写短篇了。故事就不能丰满,情节、人物、主题就无法很好地突显。所以,作者为罗宋设置了很多障碍加在他身上。比如说,让他涉入这个案子很深,让他的妻子成为死者,他回避案情。他失去了挚爱,每天借酒浇愁,影响了推理才能的发挥,这才得以让他的徒弟们得以施展身手。——我想,说不定后面的作品可能就真的以罗宋的徒弟们担当主角了,因此这本书也有着传递接力棒的作用。

大凡我们看到的警察探案类的推理小说,往往侧重于警察是一个整体,只负责对“外”去寻找犯人,仅仅是破案的工具,而常常忽略了他们个人的“内”在的感情。

近段时间,我读过的一些中国本土的警察类推理小说,比如说程琳的“我在东北当刑警”系列、小桥老树的“侯大利刑侦笔记”系列,还有这本空城的“罗宋探案”系列。让人欣喜的地方在于,作者都是将这些警察当作“人”来书写,作者将警察身份“强”参与到案件当中,就是说他们不是追查别人的案件,而是追查的是与他们自己切身相关的案件,而这里的切身相关则是由于亲人或者自己涉入到案子当中,而产生的一种情感纠葛在里面。让他们无法旁观者清,掺入了感情,就还原了人物“人”的属性,而不再只是“工具”。这样处理,警察就不只要对“外”寻找凶手还要对“内”自省处理好个人情感,这样“内”“外”兼修,则更丰满了故事情节与人物形象。而对于我们读者,也可以更好地将关注点放到警察“本身”,体会他们的不易。

日本推理作家森村诚一在以栋居刑警为主角的小说中道出了警察组织的内情。原文已记不清,大意是说:作为基层的警察,升职加薪基本上都与他们无关,都是凭借着一身正气本能地在支撑着他们坚持着这个行业。

我们常常看到侦探小说或者是刑侦类的影视,看到他们光鲜亮丽的一面,好像追查凶手举重若轻,或者有光环加持。但这些都是进行过艺术包装的,而实际上,现实中的破案却都是要跑断腿的。通过海量的侦查员深入到大街小巷去追查一条可能微不足道的线索,往往警察组织都是靠人海战术,这样一点一点地累积线索,慢慢地拨开迷雾的。现实中少有福尔摩斯这样的神探,更多靠的是组织的力量。

另外,刑警也是一个高危险的职业。他们不但要与犯罪分子打交道,常常忍受着几乎没有假期的工作,没有时间陪伴家人,有时候还为家人带来危险。像是这本书的主角罗宋,妻子意外被人杀死,将他的人生推入到一个低谷当中,醉生梦死,醉酒驾驶,还会殴打嫌疑人等等,甚至因案情的原因还差一点连累了女儿。而张霖有了喜欢的人,却因为自己的职业不敢放手去爱等等。因此,警察本身就是“人”,而不是工具,他们也有情感和家庭,有所爱的人,我认为他们也更需要关怀。

总体来说,整本书的故事还是比较精彩的。从十年前的罗宋妻子被杀,一直延续到现如今,将多起连环杀人案(还有模仿案)结合起来。作者对情节、气氛把控非常好,到最后也有一些意外和反转。总之,这本书读来是不会让你失望的。

书中有两处提一下小小的修改意见,大家可以一共讨论:

一、210页(待确定),张霖和光头从拘留罗宋的地方出来,有这样一句话:

“刚才师傅和你说什么?”光头问。这句话应该是张霖说的,而不是光头。

二、张霖带着案发现场的数字留言去询问数学教授。当时数学教授已经去世,他的助手日后提供了线索,确认数字与《圣经》有关。因为助手并不是基督徒,而且这样的数字每章都有,不了解案情的助手不太可能正好找到所需要的语句。这里可以改成助手给张霖以提示,说这与《圣经》有关,张霖像罗宋一样翻遍《圣经》找出理想语句。这样可能会更好一些。