中国经济的长期表现读后感锦集

《中国经济的长期表现》是一本由[英]麦迪森(Angus Maddison)著作,上海人民出版社出版的平装图书,本书定价:30.00元,页数:209,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中国经济的长期表现》精选点评:

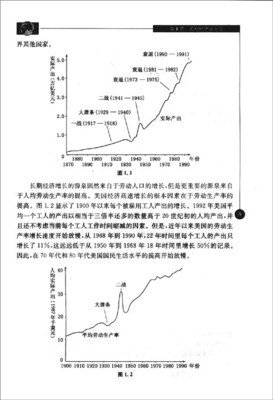

●很不错,数据有价值。 对中国的经济发展有了更深刻的认识,并对未来的发展提供一定的预见性!

●好就好在为争论提供了基础的靶子。

●能解释下历史还蛮好的。

●更多的是一种工具书,为中国经济史提供另一面相对客观和数量化的衡量

●数据翔实,治学严谨

●在三星和四星间犹豫了很久。麦迪森的精华都在数据,但对数据的解释却仅限于描述,其间的逻辑则较少涉及。对我而言,这种书的最大价值就是文献的指引了

●作者是世界宏观经济史的权威。

●麦迪森的主要贡献在于对历史数据的处理上

●中国历史上以政治史、社会史为主,关于经济史和科技史的记录很少。这本书补了空白。而且是世界比较视野。

●翻

《中国经济的长期表现》读后感(一):关于自我的正确认识

中国,曾经的强大,今天的追赶。

大量详实的数据细致的记述了中国经济的诡计。但是,全书并没有正面的描述(或者说全面的)1840年前后中国经济直线下降的主要原因。

一个词:沦陷。

主权的沦陷,大量的赔款——仅举例中日甲午战争的赔款就相当于当时日本GDP的1/3,还不算上割让台湾。而在世界多数国家的关税高达50%时,中国的海关被强制设在5%以下……

无需多说了,这段历史的研究,请参看 刘仰 博客即可。

整体上,本书是积极而正面的。不仅对老外而言,还是对我们自己……

《中国经济的长期表现》读后感(二):为翻译者羞耻

两位译者还“认真”地写了前言,并说此书曾翻译过,上一个版本不为麦迪森认可,此次翻译如何认真,感谢谁谁谁云云。

语言不难,翻译难度其实不大。那你们也至少查查作者脚注中引述的其他学者到底是谁吧。即便百度百科一下也不至于如此无知吧。

把欧美人的中文名随便音译也就算了。Hartwell说成哈特维尔,Mark Elvin说成艾尔文也就忍了。中国人、日本人总是有正经汉字名字的吧。何炳棣写成“何平第”,赵岗写成“赵冈”,斯波义信竟然翻译成“希巴”!我乍一看,还以为非洲学者呢。

译者明明知道作者在全球的影响力,也明知道上一个译稿被作者推翻,就连那一点点百度百科的功课都不愿意做?

我为他们感到羞耻。

鉴于这本书语言不难,而且以图表为主,推荐大家都去读英文本吧。

《中国经济的长期表现》读后感(三):困死了,随便评几句

我给了这本书三星评价,之所以给三星是为了不推荐,而不是说它不好,因为四星就意味着我推荐了,万一有人把我当春哥信了那可不好。

作者以一个西方人,欲图打破以往学界的冷淡来关怀中国,为中国经济史做了一个还满有意思的概述,这是这个书的好。但是中国经济史经过浓妆艳抹,实在不是那么好看透的,无数学者哪怕是毕生钻研一个时期的一个方面都只得出一声叹息,因此书中的数据和比对我只能说很抱歉。举个最简单的例子,作者甚至对1936年中国还在做假设推断,得出的人均GDP比之明清没有进步反有倒退,这与清末以来的实际统计结果相去甚远,以作者两本著作中的数据推算清末中国经济在当时世界的地位,甚至会得到1900年中国占到了世界经济13%有余,这个水平几乎是今天中国的两倍。西方人对中国经济的研究太粗糙,以前看《比较》里一篇《最新中国经济史研究评述》,看西方学者对古中国的过于褒奖,也是不断叹息。

如果一个人要想得到中国经济史的印象,还是看东方学者的研究比较好,尤其是有台湾或日本学者参与的部分,参考价值甚高。其次国内的研究也绝没有一般人想象的那么无内容,不过,经济无通史,要想得到一个准确印象,从人口、赋税、耕地制度、国营产业、各色价格……分门别类地阅读下来,真得废不少功夫,把学者赵冈的著述读一遍,大约是最佳捷径吧。

《中国经济的长期表现》读后感(四):外国人看中国,到底看不清

基本在验证西方经济学增长理论的解释力。在一国的经济表现中,制度的作用至关重要,但我们对制度的起源和演化,以及制度与经济、文化的互动知之甚少。西方经济学增长理论无法解释苏联转型的失败不如说是我们还不够了解制度演变的原理。书里反复讲了后进国家在经济增长方面的后进优势,但没有提到先进国家是如何开拓技术边界,而这一点对中国来说,会随着与先进国家的差距减小而变得越来越重要。

作者对改革开放后的政策和发展评价很高,他认为效率底下的国有企业已经不太成问题了,而他极为赞扬的一点是"国有部门并没有被私有化...中国并没有通过俄罗斯那种廉价出售国有企业的做法创造超级富翁"。从近年的情况来看,恐怕作者的观点过于乐观。看看近几年的富豪榜可以发现,私有化不是没有发生,而是在以一种更为隐蔽的方式发生,而且一直在发生。比国有资产廉价流失更为严重的是,这种隐蔽的私有化方式是没有契约保障的。如果把中国当前所谓的私企看成等同于成熟市场经济国家的私有企业,那么显然是有悖于事实的。

作者也认为法律制度和产权保护方面的问题将是中国经济未来的一个隐患,但他恐怕还是低估了困难。

另一个可能的问题是,中国和印度这样体量的国家的现代化是前所未有的,资源和环境方面的制约会对今后的经济增长产生怎样的变数还未可知。

《中国经济的长期表现》读后感(五):2019#阅读2019#阅读记#23《中国经济的长期表现:公元960—2030》

作者安格斯·麦迪森追踪了中国以及世界一千年的经济历史, 通过详细史料即数据比较分析, 从技术、贸易、国家体制、投资和地缘政治与世界经济的相互关系进行了探讨。 公元10~15世纪早期的中国, 经济比欧洲发达,人均收入也明显高于欧洲。 1500年后的几个世纪此消彼长, 欧洲通过文艺复兴工业革命迅速成长。 然而就算在清末, 中国的经济规模仍然占比23%。 1978年中国改革开放以来经济的飞速发展, 不应该算是奇迹, 说是复兴更加合适。 本书第一版出版于1998年, 第二版数据终值取于2003年, 作者大胆预测2030年, 如果不发生意外, 中国经济将重新站在世界第一的位置。 此书很薄, 正文才100多页, 各种支撑数据列表占了100页, 国外研究者的考据功夫扎实, 赞一个! 推荐阅读指数:⭐⭐⭐#23《中国经济的长期表现:公元960—2030》 作者安格斯·麦迪森追踪了中国以及世界一千年的经济历史, 通过详细史料即数据比较分析, 从技术、贸易、国家体制、投资和地缘政治与世界经济的相互关系进行了探讨。 公元10~15世纪早期的中国, 经济比欧洲发达,人均收入也明显高于欧洲。 1500年后的几个世纪此消彼长, 欧洲通过文艺复兴工业革命迅速成长。 然而就算在清末, 中国的经济规模仍然占比23%。 1978年中国改革开放以来经济的飞速发展, 不应该算是奇迹, 说是复兴更加合适。 本书第一版出版于1998年, 第二版数据终值取于2003年, 作者大胆预测2030年, 如果不发生意外, 中国经济将重新站在世界第一的位置。 此书很薄, 正文才100多页, 各种支撑数据列表占了100页, 国外研究者的考据功夫扎实, 赞一个! 推荐阅读指数:⭐⭐⭐