阿尔勒的一年读后感精选

《阿尔勒的一年》是一本由汪佳佳著作,华东师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:39.50,页数:209,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《阿尔勒的一年》精选点评:

●其实说是传记应该都不算 总觉得是一本希望摆出高的姿态却又混杂了太多冗余却与主题无关的因素的书

●照片不错 写的一般 我想看的细节都没有。。。。

●这是另一个版本的白落梅式自我感觉良好臆想型麽。

●从记录这个叫做梵高的男人在阿尔勒这站下了火车,到经历在阿尔勒的一切,作者真的很尽力在描述这一切,让读者能够体会到梵高在阿尔勒这段时间里每一幅画作的经历。我想,梵高是热爱阿尔勒的,这点上我和作者所持观点相同,毕竟他在阿尔勒这短短的一年时间里画了如此多的画作。但是,我认为,梵高最后离开阿尔勒的时候,也是对这个城市,特别是这个城市里的人感到深深的失望的,这在他去Saint Remy de Provence的精神疗养院就可以体会的到。而后期的画作更多是笔触的浓厚,这是梵高本人无处抒发的感情以及对于现实的一种失望。P.S: 书籍里提到的梵高的桥,其实已经不是原址重建,因为原址现在多了很多居民区和商业区,所以现在的桥是完全建在另外一处,仅供观赏。所以纠正一下作者。

●这是我们的 梦想之地

●成长最快的一年,结局很心痛

●语言乏味,不知所云

●机缘巧合买到的这本书,本来想买另一本的后来错买成这本,梵高,因为同学的影响,似乎对他也有那么些好感了。

●深度不足,广度有余

●真的是在阿尔的时候,也带着这本书

《阿尔勒的一年》读后感(一):太多写凡高的了

拿到这本书,见又是一个写凡高的,就拿下来读了读,一个小时不到,翻完了,有一定可读性,但没有什么新意。

眼下写凡高的都是向日葵,明黄色,绚烂的,疯狂的,这些意象。看着都很眼熟,拼在一起也读不懂究竟什么意思。

还好我对凡高也没有太了解,就当作普及凡高生平的读本了,这样来看,还是蛮好的,没有特别想说的。

《阿尔勒的一年》读后感(二):不要轻易碰触梵高

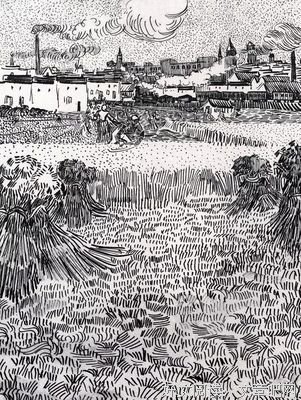

作者的文笔基本属于文艺女青年,书中通篇都是抒情,“阿尔勒的太阳、阿尔勒的麦田、阿尔勒的向日葵,在他心中永远不灭、不落,永远一片金灿,永远不会凋零”等等,类似的句子连篇累牍,不堪入目!

这是一个什么样的阅读年代啊,竟然还有人写这样五四的文字???回到梵高身上吧,如果对他的作品没有透彻理解的话,请你不要轻易把他开膛破肚,这个作者几乎没有什么解读后印象画派的能力,所驾驭的油画知识也是一片荒芜,看你把咱高更描绘的:“离开阿旺桥的时候,那儿正飘着细雨,天也灰蒙蒙的”,请问你从哪里知道那一天阿旺桥在下雨?

插图,竟然把布列塔尼二战期间“诺曼底登陆阵亡将士”的白色墓碑图片,移花接木拿到阿尔勒来!

《阿尔勒的一年》读后感(三):梵高可能没有那么爱阿尔勒

从记录这个叫做梵高的男人在阿尔勒这站下了火车,到经历在阿尔勒的一切,作者真的很尽力在描述这一切,让读者能够体会到梵高在阿尔勒这段时间里每一幅画作的经历。我想,梵高是热爱阿尔勒的,这点上我和作者所持观点相同,毕竟他在阿尔勒这短短的一年时间里画了如此多的画作。但是,我认为,梵高最后离开阿尔勒的时候,也是对这个城市,特别是这个城市里的人感到深深的失望的,这在他去Saint Remy de Provence的精神疗养院就可以体会的到。而后期的画作更多是笔触的浓厚,这是梵高本人无处抒发的感情以及对于现实的一种失望。P.S: 书籍里提到的梵高的桥,其实已经不是原址重建,因为原址现在多了很多居民区和商业区,所以现在的桥是完全建在另外一处,仅供观赏。所以纠正一下作者。

《阿尔勒的一年》读后感(四):乱评

我不知道该如何来评论这本书,正如作者在后记中写的那样,“而我这一本书,既非传记,亦非评论。” 于是,我看到了一本纪实、小说、散文、艺术评论混搭的书,幸好这是一本写凡高生命中短短一年的书,“混”一“混”就过去了。

写凡高要写出新意,的确不是一件容易的事。不是因为凡高太复杂,而是他太简单。就像你想到凡高与阿尔勒,脑海中必定会出现漫天飞舞的黄色,正如这本书的封面,一点悬念也没有。

如果去对比下文科生和理科生写出来的凡高故事,你会发现它们的风格是那么迥异。文科生喜欢把自己当成凡高,走在阿尔勒的小巷,如何感受拂面而过的密史托拉风,如何望见典型的普罗旺斯窗台上那一盆盆向日葵,又如何生出很多思绪与感悟。理科生则喜欢站在旁观者的角度,看凡高为何而来,遇见了谁,这不经意的偶遇又会在将来产生怎样的结果。前者就像阿尔勒的古剧场,片砖片瓦都显得独特,闪动着历史的风情。后者就是比邻的竞技场,中规中矩,万般典雅。

《阿尔勒的一年》,显然就是前者。

去过阿尔勒两次,那是一个令人陶醉的地方。古罗马的断壁残洹,罗纳河的清秀静美,夏天夜市的熙熙攘攘,甚至是郊外野地里被太阳烧灼着耷拉脑袋的向日葵,都有让人不想离开的欲念。而因为凡高的存在而产生的艺术氛围,更把阿尔勒的景致推向了极致。阿尔勒的居民已经忘记了当年他们的先人是如何联名驱逐这个因精神问题而对这个小镇产生“威胁”的落寞画家,他们激动地告诉世界,这里有多么曼妙的星空咖啡馆和向日葵,在这里画下了他生前唯一卖出的画,甚至,在这里割下了自己的耳朵。历史总是不断地重复这样的场景:佛罗伦萨当年如何放逐了他们的儿子但丁,又在今天用多么隆重的仪式迎接但丁骨灰的归来。

这些年来,看了不少凡高的画。无论是巴黎奥赛、阿姆斯特丹凡高博物馆,还是纽约的大都会和MOMA,每一次与凡高的画相遇,都能感受到凡高散发出来的炙热。我不知道该怎样把看到的线条归纳到艺术理论的框架中,我唯一可以描述的感觉,是那些笔触,都是画家用心、用力涂抹到画布上去的。我会一厢情愿地认为,这种炙热的情怀,一半来自画家本人,一半来自阿尔勒明媚的阳光。

凡高,阿尔勒,1888,也许还有画笔与画布,一家咖啡馆,一个叫高更的,凑齐了。一本书的好题材,从此诞生。我觉得这本书的最大价值,就是让你站在时间、空间、人物的交汇点,开始一趟寻找的旅程。至于寻找的是什么,每个人都会有自己的答案。

从阿尔勒回来后,我也曾胡乱写过一通关于凡高的话。在这里,偷懒copy一下了,作为这篇“乱评”的结尾:

“他生下来。

他画画。他死去。

麦田里一片金黄,

一群乌鸦惊叫着飞过天空。”

——波德莱尔

如果凡高生后的名声能分一半给他生前,那么,我们讲看到一出喜剧。可惜,在他生前,人们是非理性的,生后,人们同样如此。

也许如今的我们就是那一群乌鸦,哇哇地飞过,用金钱算计着凡高和表现主义的价值,忘了了什么是他的一生。

其实,在枪声想起的那一刹那,一切早已结束。

---

最后补一句非常破坏意境的话:书里选的照片水平层次不齐,有的简直就是充版面之举。我不介意一本配彩图的书卖近40块,但是如果放的照片太随意,有点说不过去了。