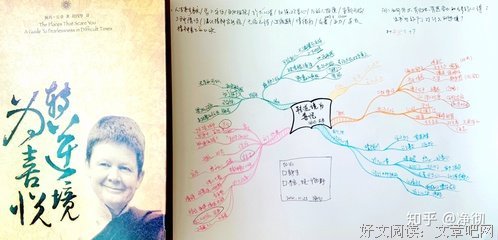

转逆境为喜悦经典读后感有感

《转逆境为喜悦》是一本由佩玛·丘卓著作,深圳报业集团出版社出版的平装图书,本书定价:28.00元,页数:178,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《转逆境为喜悦》精选点评:

●胡因梦现场解书,遇到一位记者老乡,可惜只闻其声未谋其面。遗憾。

●让我深深震撼的是那种无依无持的境界。

●很通俗易懂,用胡老师的话来说,过程中充满了慈悲心,法喜充盈,喜悦难表。 但你深入去看,其实很深刻,方法都非常有用。

●实用方法论。读书还是和心境相关,XY极力推荐,前几次拿起来都却都没什么兴趣看下去,总觉得这些是重复的理论。同样的语句,当时读着无味,现在别有感触。嗯,此刻真是个阅读这类书的好时候。

●读时我在想为何我们无法亲近宗教,无法为肉眼所见却可以用理性接受的道理到底该如何直面?因为书里并没有大肆宣扬佛教,可是话语却是中肯智慧的。当我们被大量信息冲击得还没有去分辨是非就全盘吸收时,去选择何种营养浇灌自己的心灵与头脑就显得格外必要。我不要去做信息的存储器,而是要自己选择可以滋养自己的内容。这是这本书里涉及到的一个很重要的观念。

●收获非常大

●我很喜欢这本,说的是实话,不是逃避的话,也没传教士的忽悠。

●看得我经常热泪盈眶。以前心理学中经常说要接受自己,却发现怎么也接受不了自己。这书里说的就是接受自己的心法吧

●因为这本书爱上佩玛丘卓堪布仁波切,通过她特有的女性的柔和亲切,特别智慧的点醒修行的状态、人生状态。不是在强迫你,但很有力量的让你明白。

●坐禅;禅的奥秘只有几个字:不是永远如此 ps:书中的静坐冥想方法非常有效!(以前关注呼吸对自己来说实在是太反人类了… ꉂ(ˊᗜˋ*))

《转逆境为喜悦》读后感(一):放掉剧情,安住当下

人们遇到不如意总会逃避,用酒精,朋友,旅行……与其逃避不如全神贯注的觉察它们。我是用什么故事说服自己的?我排斥什么?吸引什么?我们会对自己的内心好奇。我们开始幽默的观察自己。慢慢会发现,我们把“我”太相信了,太确定自己的所思所想,从不怀疑。只有安住于当下,学会和自己相处。完全的接纳自己,不评判自己,不企图改变自己,全然地享受当下的每一刻,因为每一刻都是不同的。放掉内心的剧情故事,我们是自导自演,还让别人也配合我们的故事。慢慢的觉察,这个剧情是怎么开始,怎么结束,只有自己才能看见心中发生的事。只有自己才能听到内心的谈话,而心知肚明自己是在退缩或充满领悟。一旦开启觉察,和自己独处,你就知道幻想和真相的距离。照顾好日常生活的琐事——锅碗瓢盆、衣裳或牙齿——我们就会发现其中的快乐。对生活中的每件物品充满感恩,拓展到环境以及其他人,我们的喜悦会变强大。遇到让你情绪起伏大的人或者事,用感恩的心态,相信生命里每件事都是美好的,觉察那个当下,我们不妨深入探测一下剧情低端的情绪经验。那一刻,我们的身体,心,胃部,会生起什么感觉?安住在身体的觉受和心中剧情的两种截然不同的状态,觉察当下这一刻发生了什么?为什么会有这样的反应。背后是我的怎样的情绪?总之,凡事向内看,你会找到答案。安住当下,觉察当下,为周围一切担当起自己的责任。

《转逆境为喜悦》读后感(二):问题是那些问题,解决全在自己----转逆境为喜悦

又是摘抄式读完的,看到结尾小吓一跳,怎么看的那么快,再一看文件大小就理解了。又是心灵成长书,对,又是心灵成长,在漫长的人生进步的路上,不经常给自己来一发励志弹的袭击怎么面对见天儿遇到的各种问题,怎么抗的住这样那样的压力。

作者也算是相对熟悉的作者,以前看过她其它著作的,印象最深刻的就是她是当了多年家庭主妇、养儿养女之后出家的,是位有在家经历的出家人,所以对于俗世的很多问题有着较为为深入的理解。

虽然对她那本代表作没太大感觉,但面对这样一个好书名还是点开看完了,读后心得仍然是有点子云里雾里的,不是俺不认真读书神马的,而是这种翻译过来的说理类图书本来就有点儿难读,个人对于很多定义实在是有些想不清楚。如果有人读过美丽新世界一类美版书估计也有此类看法。尤其是克里希那穆提的书,每本书看完都不敢说完全领悟,确切说,连看懂了三字都不敢说,估计还是个人悟性太低了,初步分析汉语和道理双方面理解能力太差造成的问题。

好了,说回这本书吧,道理都是那些道理,个人觉得作者说的菩提心的修炼,书中说的“唯物三王”身、语、意,和我们常说的“贪、嗔、痴”三毒差不多,问题还是那些问题,说一千道一万,要解决关健还在自己,可能你看过很多书,但这些心灵成长书说的多对都只相当于菜谱,真正想做出好菜来还要自己抡刀切菜、实在去炒,手上没切过十个八个口子,没烫过五六个泡敢说自己会做饭么,反正个人是没这么大脸汗。

当然,是人都打不晓事那会过来的,像个人这样一直位于傻的状态者估计也不少,不过现在在下是已经从狂找各种灵书妙方,看网上各种推荐成长书照书单抓料的状态切换到偶尔一看,看亦不尽信其言的世界观汗。

个人现在奉行的是,书上说的东东有些是极好的,有些是没用的,但不管有用没用,归根结底还是要靠自己去大胆的试大胆的闯,书里看来的东西可能用的上,可能用不上,事事原需要躬行,煮字疗饥难实用。好了,最后又绕到俺现在信的不行的“知行合一”上了,自己都觉得好生啰嗦,不好意思再废话下去了。

此正是:叫法不一、问题各异、全靠自己、知行合一。

《转逆境为喜悦》读后感(三):一些书摘笔记

读书笔记——《转逆境为喜悦》

创巴仁波切:“将你的人生当成一场实验”

一、认清逃避的真相

以“唯物三王”给自己如幻的安全感

- 身王: 转移注意力的行动

- 语王: 自己的信仰观点来讨好自己、辩驳别人,逃避“我是无知的”的不安感

- 意王: 某种心态/执着于爱情、灵修、高峰体验等

二、接纳自己

要彻底接纳自己,不企图改变自己。企图对治自己暗示着挣扎与自贬,是在排斥自己的能量。

(R: 这点是最近才大致有所理解,但没完全想通。我能赞同说,企图改变自己、树立目标,是暗示挣扎自贬,而且类似于告诉自己“不要去想象一只粉红色的大象”,越去企图告诉自己,越加深自己的印象,但如若是自己有坏习惯,譬如我睡得晚,自己难道不应该告诉自己要早点上床睡觉么?只是如实的发现这一点,然后看见背后是我磨蹭、看手机乃至了解背后的心理等等,就可以了?)

金刚乘认为智慧是伴随情绪而来的。不执著的愤怒和清晰的洞见其实是相同的东西。不执著的傲慢可以被经验成平等心。不抓紧的贪欲则是一种全观的智慧

(R:难道说就是看到这些,但关键是平等,未固化成执著前觉察到,就自然不会固化?又或者,这一切建立一个假设前提,就是人生而有如来智慧德相,只要能看清楚了,这智慧和德就会自然带领我们)

三、 四无量心

1. 友爱

- “但愿这个令我抓狂的人离苦得乐”

- 从自己的柔软心开始找到菩提心,例如愤怒底下常会发现恐惧。认清自己正封闭内心,去除坚硬的甲胄。

- 七个阶段-为自己,为所爱的人,为朋友,为陌生人,为令我们厌恶的人,为时空中所有的众生。

- 近敌: 执着与自我涉入。友爱不是建立在需求之上,是真的关怀另一个生命的福祉,非关他值不值得,非关他爱不爱我。

2. 慈悲

-悲心更难,涉及到愿意去经验痛苦的决心。

-自他交换法:静坐体验菩提心,观想心中的恐惧与空性,为某个特定的人吸入不想要的东西而吐出解脱感(痛苦- 品质或明确的事务),为众生自他交换

-近敌:

a.可怜别人。一旦视自己为助人者,意味着接受我们帮助的人是无助的,非但无法体会别人的痛苦,反而造成任我之分

. 无助感(做不到去慈悲别人)- 从容易的开始,坚持持续

c. 愚蠢的慈悲:对方侵略性太强时,学会适时说不,划清界限

- 远仇是残忍,残忍可以掩盖自己对痛苦的恐惧,童年受过虐待的人都可能产生这种心理。

3. 喜乐

安住当下,不再寻找一个更能安心立命的地方

加强欢喜心 – 无论快乐,痛苦,想到别人,连接众生

4. 平等心

四、 当情况变得困难时

1. 不要老是寻找箭靶,不诉诸报复

2. 连结心中的爱

3. 将障碍视为导师

4. 把一切现象视为梦幻泡影

===========

回过头来,这就是我从他身上学到的吧。

他的言行思维与我太不同,让我学习从别人的角度去理解问题;我去关心他、对他好,是学习友爱。

他对我不好,让我理解了JH的心情,学会去连接别人而原谅别人。他伤害我,而我今天能够去尝试理解他的苦,并不怨恨,是学习慈悲。

他让我看到自己在逃避的真相,不仅逃避那些早有的hint,而且自己其实一直处于有“非常爱我”的男友状态,我的选择是在寻求安全感;而他也再一次的给我教训:本来就没有什么是真正的安全感……

可能真的是所谓“障碍是导师”,走到今天,我财务上相对自由了,其实并没有太大的困境,他是来推动我成长的。

《转逆境为喜悦》读后感(四):新的开始:安住中间状态

新的开始:安住中间状态

每周阅读几段《转逆境为喜悦》的内容,然后写一点学习笔记,这是我最近在修行路上做的功课。不过习惯了先读完全书,再细嚼慢咽的我还是有空就读的将一本书读完了。从一开始,我就知道这是一本我需要的书,但是没想到收获来的这么早。特别是读到最后一章《过渡期》时,困扰了我4年的问题得到了一定程度的解答,真是有一种在浓浓雾霾中见到一缕阳光的感觉。这种找到答案的感觉真好,可是为了深入的理解这个来之不易的答案对我的价值,我准备先回顾一下自己修行路上的几个关键时刻。

高三的时候,因为某件事情和一位老师吵了起来,大吵一顿之后,我坐在椅子上平息怒火。努力平息的时候,却发现胸口有一股极其刚猛的气,似乎要将我的胸腔炸裂,当时心中就纳闷:这股气是从何来?为什么这么刚猛?为什么我不能将它消除掉?但是无论我如何的努力压制这股怒气都没有办法消除之,不禁心中懊恼:为什么我控制不了自己的愤怒,反而要让这股愤怒之气控制我自己吗?

这一次我发现自己的思维意识中有一个东西,是不在我的掌握范围之内的。于是随后几年中,“不发脾气”就成了我每天日记中重要的内容。这一次发现让我开始隐约学会放弃对思维、情绪的认同,开始抽离出来审视自我意识。

两年之后,已经进入大学的我每天早上六点钟起床抄写《曾国藩家书》中的内容,抄了两个月也没有什么大的收获,只是觉得相比于睡懒觉至少算是做了一件有意义的事情。有一天看到曾国藩写的一段:“研几功夫最要紧……颜子之‘有不善未尝不知’是研几功夫也,周子曰‘几善恶’,《中庸》曰‘几虽伏矣亦孔之招’,刘念台先生曰‘卜动念以知几’,皆此谓也。失此不察则心放难收矣”。深思下去,才清楚地发现人的有一个心中的意识,那个意识在不停的变化,有善念有恶念,为圣之道则在去恶留善。这是我第一次清晰地发现了那个意识的心是如何的变幻莫测,善恶交在,我若欲成就大业则必须对治这颗心“去人欲,存天理”。于是我开始效法曾国藩克己复礼之法,痛下研几的功夫,对治心中的各种念头,通过日记的方式反思一日之内是否有非分之想,若有则毫不留情自骂一顿“禽兽不如”、“不堪做圣贤”。再忏悔一番,然后再立志一番。

如此开始之后,就发现心中各种念头纷飞,善念恶念不断,理学的方法根本不能成功。后来开始学佛,心中常问自己的就是《金刚经》中须菩提长老提出的问题:“善男子善女人,发阿诺多诺三藐三菩提心,应云何住?云何降伏其心?”后又开始学习《楞严经》随佛祖“七处征心”也没有结果。当然,打坐、吃素各种方法也都有尝试,依然不能够去除心中的恶念,反而越来多的发现其中的问题:那颗意识心,根本无法降服,欲念横飞,如同木头遭遇大海一般不能自已;那颗意识心麻木昏聩,人如同心不在腔子里一般,好似没有灵魂的稻草人;知道某件事情应该去做,信誓旦旦,但在欲念面前则像烟雾一般软弱无力。每到这个时候,就开始烦躁甚至狂躁,什么事情都做不进去,什么方法都跳不出来。一次次的这种斗争之后,我觉得自己越发的无力、无信心、没有办法了,更不用说那种天真自得的快乐。

这种状态就像佩玛师傅在书中写的:“趋乐避苦是徒劳无益的。我们也早已听闻觉醒的喜悦和众生一体的真相,而愿意信赖心中的空性。但是攸关这过渡期的心理状态——再也无法从外在获得昔日的享乐,也没有能力长久安住在静定和热情中——去所知有限。”这种状态有四五年的时间,我已经深受其扰,以至于很少介绍朋友学习佛法走上证悟的道理,因为这种进退维谷的状态太难受了,太痛苦了。我相信证悟之后,人会进入一个超越名相概念的世界获得一种内在的喜乐,可是这条路太困难了,有几个人能走的通呢?古往今来的证悟者有多少呢?与其痛苦的处于中间状态,还不如生活在简单的快乐中“自主”。我已经回不去了,自己又过不去,就不要把其他人拖下水了吧。既然再也回不去了,我就期望自己可以通过努力早日进入到下一个阶段,获得真的解脱。但是心中常常在想,那一天什么时候来呀,我是不是此生无法获得真的解脱了呀……

今天,我读到最后一章的时候,找到了一条完全不同与之前的道路。佩玛师傅说:“焦虑、心碎和脆弱易感,是过渡期常见的心理征兆。一般而言,这个阶段是我们最想逃避的。其中的挑战就在是否能安住于中间状态,而不形成挣扎及抱怨”。这一条完全不同于我以前的道理,以前是充满斗争的,是依靠意志力坚定的,是自我否定的,这条路者恰恰相反。以静坐中的修习来举例具体说明:“念头和情绪总是生生灭灭,其中的某些念头和情绪显得格外逼真。我们对那种搅扰不安的觉受往往感到很不舒服,总是想尽办法摆脱它们。然而我们要反其道而行,以友善的心情鼓励自己专注呼吸,安忍住烦躁不安的情绪。这就是慈悲心的基本训练,也就是继续不断地安住当下,不断地把心散开。要安住中间状态,必须学会接纳事情既对又错的矛盾本质,包容某人既坚强而富有爱心,但又时常发怒、紧张和小气。如果发现自己达不到理想的标准,在那个苦闷的时刻,我们会谴责自己,还是接受人性的矛盾本质?我们是否能原谅自己,并觉察内心的柔软与善性?”是呀,一个对自己都不够慈悲的人怎么能对他人慈悲?一个不断否定当下苦恼的人,又怎么能发现苦恼背后的喜乐?

这是一条不同于我原来的道路,我直觉上相信这条路值得去尝试,因为从中我看到了真妄不二,烦恼即菩提。两条路的根本差别在于对证悟、解脱的理解不同。修行的结果并不是某种固化的证悟或解脱状态,而是一种能力,一种面对无常不忧不怒,却又平和喜悦的能力,甚至在面对死亡这样的无常考验时依然可以如此的能力。正是因为对证悟和解脱有了这样的认知,佩玛师傅才会在文章的最后说:“听闻有关于过渡期的教法是相当重要的事情,否则我们会以为精神勇士的旅程不是这样就是那样,不是卡住就是解脱。然而真相是,大部分的时间我们都处于中间地带,这个滋味无穷的状态,便是成就你的地带。彻底安住于其中——稳定地经验当下的清明自性——这就是所谓的解脱了”。当我去追求一个错误的解脱的时候,怎么可能行走在正确的道理上,又怎么能体验到内自具足的喜乐!

今天敲裂岩石露出一条小缝,从中渗出了一点点泉水,相信接下来水流就会越来越猛,最终形成汩汩山泉,清澈见底。很感恩能够听闻这样的正法,愿众生具足安乐及安乐因,元众生永离苦恼及苦恼因!