《十诫 第五诫》经典影评有感

《十诫 第五诫》是一部由克日什托夫·基耶斯洛夫斯基执导,米罗斯洛·巴卡 / 克日什托夫·格洛比什 / Jan Tesarz主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《十诫 第五诫》影评(一):被支配的死亡

想起了《鼠疫》里的塔鲁,塔鲁在第一次亲眼目睹了法官父亲的一次义正言辞,天经地义的审判(谋杀)之后,便与父亲决裂,与法律决裂。影片最后的行刑,不就是一群人对一个人冠冕堂皇的谋杀吗?法律成了报复的工具,而不是预防犯罪。被杀的司机一出场时,想找到是谁用东西丟他,目的也是想要报复,一连串龌龊行为后,大家都觉的他可憎,该给他点教训,甚至被谋杀时,还有几分解气,这也是报复。死亡是最公平的事,人人都无法拒绝。死亡也是最恐怖的事,因为它能被别人支配。

《十诫 第五诫》影评(二):司机犹如无辜的猫,法律的惩戒还是有必要的

妹控杀人记。

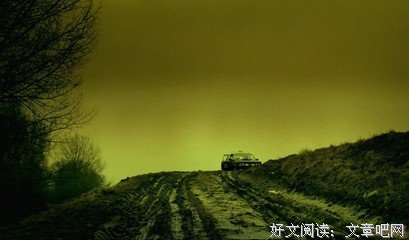

基耶斯洛夫斯基的构图与镜头语言一如既往地高水准,但是这一集里的黄绿滤镜我不喜欢,一开始还以为是年代太久远,片子的质量问题呢。

问题有一点点类似“踢猫效应”,然而猫有什么错呢,完全是无辜的受害者。片子中的司机很无辜啊,凭什么男主自己的妹妹被人杀了,他就要随便杀个人解气?

怨气需要合理的释放。随便找个人杀害,这一点儿都不合理。

无法做到理性客观,怎么能做好律师呢?

过多展现杀人犯的温情一面,我觉得并不好。

法律的惩戒绝对必须。

人类的行为需要大家公认的准则来约束。

一个人的自由,由其他人的自由限制。

还是卢梭那句话:人生而自由,却无往不在枷锁之中。

《十诫 第五诫》影评(三):第五诫:切勿杀人

一改前四部的白灰色调,大量的绿色滤镜却没有看到一丝生机和希望,镜头下的波兰显得十分诡异。

这一诫里基氏想讨论的或许是“谁能决定他人的生死”,失去妹妹的年轻人为了泄愤杀死毫不相干的出租车司机,律师有意却不能从法律中救出年轻人,难道法律就能够决定人的生死吗?基氏通过律师的话提出了对法律的终极思考:“法律不应该仿效人的天性,法律应该改良它,用以规范私人间的关系,时下的我们和生活方式都是法律运作的结果。不管我们是遵守或者违反它,人类是自由的。他的自由是以不妨害另一人的自由为范围。惩罚?惩罚是一种报复,尤其它意在伤害罪犯而不是预防犯罪时。但现行法律可带有报复意味,它真的是为无辜的人着想吗?立法之人真的很无辜吗?”

然而更令人讽刺的是压死年轻人妹妹的司机正是与他喝过酒后开的车,而那个调戏女服务员、用喇叭声吓小狗的出租车司机虽然尖酸刻薄,但却罪不致死,一切又回到了基耶斯洛夫斯基一直在谈论的话题——命运的无常。

在年轻人上车前,第一诫中烤火的流浪汉再次出现,眼神意味深长;第二诫中的夫妻也在等出租车,妻子与别人的孩子生下来了吗?

年轻人死刑后,那一束光是仅存的希望吗?律师愤怒的一遍又一遍的喊着“我恨你!”却无法改变任何事情。