《击沉俾斯麦号!》经典观后感1000字

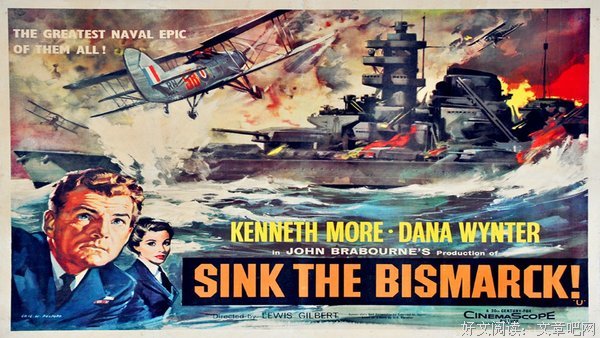

《击沉俾斯麦号!》是一部由刘易斯·吉尔伯特执导,肯尼思·莫尔 / 达娜·温特 / 卡尔·蒙纳主演的一部动作 / 剧情 / 历史 / 战争类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《击沉俾斯麦号!》精选点评:

●特效良好,模型精致,感情戏干净利落不拖泥带水

●虽然不想这么说,但是真的这片拍的太没意思了,唯一高潮居然是击沉胡德号这是搞什么鬼???嘎嘣一下就没了???还有沙伦号碎得简直比小浣熊还干脆,真·五毛特效。

●“永不沉没”和“回老家结婚”大体上是属于同一级别的flag吧。

●

●Sword fish,bravo!

●卑鄙的英国鬼子。。。

●

●老片子。……那个时候,美军的女军官都是古典式的。很干净很清爽。

●海战戏精彩,特别是飞机穿过密集的高射炮火网,像舰艇俯冲的场面动人心魄!指挥所的戏过于拖沓,加入儿子死而复生的戏纯属多余。6.5

●作战中的很多情节都是与史实记载相吻合,至于男女主角间的YY就纯当笑谈吧。19.05.15又看了一遍

《击沉俾斯麦号!》观后感(一):少见的真实的战列舰片

本作中,胡德号装填炮弹的画面是在前卫号战列舰上拍摄的,前卫号虽然是1946年才建成的战列舰,但却采用了从老的伊丽莎白女王级战列舰上拆下来的旧主炮,与胡德号的主炮同型。

德国战列舰的甲板场景也是在前卫号上拍摄的,结果导致英国的六联和八联呯呯炮假装德国双联37手拉机,出现了明显的穿帮。

本作所用的模型制作颇为前卫号的双联381毫米主炮(扮演胡德号主炮)

《击沉俾斯麦号!》观后感(二):不可惜,不满意

我很不理解那些“看到俾斯麦号下沉,惘然若失”,甚至说英军“胜之不武”的人。

首先,请大致查阅一下二战期间德国海上力量对盟军造成的巨大损伤,并记住俾斯麦号与德国U艇一样,也是其中一位杀手。然后,请自问:如果这次围歼战的目标,名叫“吉野号”或者“大和号”,您还感到怜惜和失落吗?当然,如果你的立场是站在元首那边的,当我没说。

其次,假如知道俾斯麦号配备的火力几乎相当于一整条战列线,那么,用相当于一整条战列线的舰船来合力对付它,有什么“胜之不武”的?就算参战双方投入的军力反差太大,岂不闻“十则围之”的交战理念?照某些人的逻辑,“垓下之围、十面埋伏”胜之不武,对吧?

又:因为真实历史过程并没有什么戏剧性,就是找找找,追追追,围围围,炸炸炸,所以剧情比较乏味。军迷期待的海战场面,分量不足,而且每次对轰几乎都是一样的拍摄角度,比较单调。导演想弄得丰富些,挖了一点“将领情感”的戏,但显然挖得没啥嚼头,而且在最关键的环节处拖慢了节奏。其实导演最应该表现的,是“战壕戏”。“指挥所”的戏份,强调英方高层围歼的决心、对搜索方向的判断,就够了;多表现水兵的“群像”,顺便多给一些海战场面,岂不是可以更好地丰富内容。

当然,对历史迷、军迷来说,还是很棒的:至少基本完整地了解了俾斯麦号的覆灭过程。

《击沉俾斯麦号!》观后感(三):【转】张黎源:“俾斯麦”舰歼灭战

【作者简介】张黎源,杭州人,1984年生,2008年毕业于浙江大学建筑学系(学士),2013年毕业于英国伦敦建筑联盟学院(AA School of Architecture)建筑与城市设计专业(硕士),现为职业建筑师。业余爱好研究中国近代海军史,著有:《泰恩河上的黄龙旗》(三联书店,2020)。曾出版译著《我在中国海军三十年——戴乐尔回忆录》、《他选择了中国——大东沟海战亲历者、北洋海军洋员马吉芬传》等,曾任中央电视台纪录片《甲午》军事顾问。