十三经注疏(21册)读后感锦集

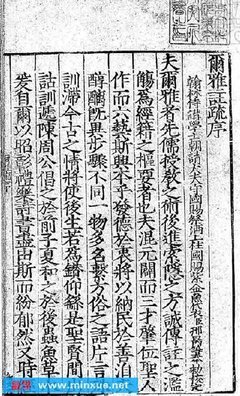

《十三经注疏(21册)》是一本由李学勤 主编著作,北京大学出版社出版的平装图书,本书定价:495.00元,页数:1999-12,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《十三经注疏(21册)》精选点评:

●春秋左传正义 无需多言

●作古归古向古念古明古化古,至于今

●今天读了《孝经》,其实更多的部分是在讲如何把领导当成你的衣食父母……

●2016.9.30。开始对照《春秋左传正义》点《左传》……点书必备。2017.7.26,改点《周易》,2018.11.7,点完。

●: Z126.2/4123-1

●明显一辈子能搞一本就可以了,江东张氏的春秋

●看了《毛诗正义》的一部分。

●虽然有各种文字错误,但这个十三经注疏本子,毕竟用起来还是比较方便,而且伴随了我这些年,虽不是善本,但毕竟有感情。

●看其中的《论语注疏》

●毛诗正义三册基本被我翻烂 虽然不做古代文学了还是觉得极有意思

《十三经注疏(21册)》读后感(一):周易最底层思维的探讨——周易正义读后感

周易是关于占卜的书籍。因此,人们就想当然认为这部书是一部迷信的书籍。事实情况呢?这需要从周易底层思维上去发现。

我们的先人有两个占卜体系,一个是有神论的占卜,即龟甲占卜,从公元前2000到2600年传入。而易经的占卜,则是无神的,是通过数来探究天道人道的演化。两者曾经出现争斗,结果是易经胜。

用数来预测天道运行。那么什么是天道?今天的我们,会用自然来对应天道。但是自然的词外含义,则是认为背后的规律在左右着自然运行。但是在我们先人那里,并没有给予天道一个背后的力量,来主宰天道。易经认为自然有两个方面:第一是变化,第二是变化之中有恒长的东西,其高度的概括就是阴阳。更重要的是,易经不仅认为变,而且认为变化是绝对的善,值得人们信赖:天地之大道曰生。

《十三经注疏(21册)》读后感(二):爱劳动的人有爱情

关雎

诗经

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

我以前当过老师,现在的小孩子好象都不做清洁了,都有阿姨来做,我小时候却是要做清洁的。每个班级都有一个劳动委员,这个劳动委员就安排大家怎么排值日。值日生每天要擦黑板,擦讲台,还要给配合他做全天清洁的同学打分,然后劳动委员给值日生打分,最后全班同学给劳动委员打分,这几权分立得十分严谨。我从小就不爱做劳动委员,也确实没有做过,我也不爱做值日生,却没办法被劳动委员排来做过。

我们班有个坏男生,小时候大家都叫他歪歪,因为据说他上厕所要歪着屁股,这都是幼儿园老师给他起的名字,可见是一个从多么小就引起大家敌视的人。这个歪歪喜欢追女孩子,所以但凡他喜欢的女孩子排值日生,他必然会义务来帮忙做清洁。还好,他从来没帮我做过清洁。虽然我心里也羡慕那些有被帮做清洁的女生,但是歪歪真的是个难缠的家伙,与其是他来帮忙做清洁,还不如自己做。有他来做清洁,那比没人帮忙还乱,为什么呢?因为他常常有些奇思妙想,譬如本来只是扫地,洒洒水就好了的,他偏偏要去提一大桶水来,然后泼得满地都是,那怎么办?只好拖地了。于是做清洁的时间就要延长,于是他得以和心仪的女同学多在教室里耽搁一会。这真是非常聪明的做法,由此可见小朋友们的智慧有多高。

做清洁实在是件讨厌的事情,因为扫把、撮箕都是公用的,有小朋友会往上边吐痰,想想都恶心。其实现在大家觉得恶心的事情,也都是自己要做的,但脏还是自己的脏要好点。别人的脏就难以接受,譬如我同桌的男生每天早晨要吃一个鸡蛋和一只葱油花卷,所以他身上永远有一股鸡屎和大葱混杂的味道,那真是我这辈子最害怕的味道。然后不能提出意见,因为这关系到同学的营养问题。所以,恶心也只好忍着。在班级做清洁也是这样,恶心只有忍着。放到现在来说,就是生活里总会遇到恶心的人,恶心你还是只有忍着。

我念大学那会,我们宿舍窗户正好对着一架双杠,每天早晨都会有男生来做双杠,我看他们不见得是热爱锻炼,倒是想偷窥女生宿舍的想法多一些。甚至有一天来了个露阴癖。这一次我们宿舍的女生都要疯了,每天早晨一起来就看见窗外双杠上有个肌肉男在晃来晃去已经够烦人了,现在还来了个一见你转过脸来就脱掉裤子的家伙,简直叫人活不下去了。

于是我们就说好一个办法,第二天那人又来了,先起来的女生只穿着内衣就大叫起来:“哎呀哎呀……”那露阴癖一阵欢喜,因为坏人就喜欢吓得女生大叫,但接着叫起来的就不那么好玩了:“你们快来看啊,快来看啊,那人脱了裤子什么都没有也!”于是其他的女生也都来了,“戴上眼镜再看看吧!”“还是看不到,真的太小了!”于是那露阴癖只好提着裤子跑掉。之后又来做双杠的男生,我们又围到窗户前喊,“去掉一个最高分,去掉一个最低分,平均得分7.5分,同学你可以走了,下一位!”很快,我们这个宿舍就臭名昭著起来。附近男生楼都知道这个女生宿舍很可恶,他们于是联合起来都不追我们宿舍的女生。我们于是在大学时代成为了著名的一屋剩女。

但是生活就差不多是这样的,总会遇到问题,你得想些办法来,有时候办法很好,很凑效,却有副作用,有时候办法只是暂时抵挡一下,貌似不是长远之计,其实却是非常聪明的办法。就像学校生活,或者劳动,一劳永逸的办法是没有的。我小学同学歪歪因为长期帮女孩子做清洁,所以最后连初中都没考上,虽然他追过的女孩子最多,但他上学就很吃力了。总是会自做聪明,而下场悲惨。

那个爱窈窕淑女的君子,其实蛮聪明,但他不该想那么多办法,人家去采荇菜,他可以去看到,却不可以长期地看,那叫不务正业,弹弹琴跳跳舞是可以的,但也不能一辈子如此,还是柴米油盐的爱情可靠。采荇菜的女子若真的是喜欢,那就娶回家不要叫她再抛头露面,只是做点家务,音乐什么的虽然陶冶性情,毕竟不是日常生活所必要的,偶尔弄一下,她还是当年那个窈窕的模样,天天搞就成了老年秧歌队,有点滑稽。我觉得,家庭生活里最动人的是一起做清洁,是金钏银钏来负水,还是垂手明如玉,都看君子怎么说,淑女怎么听。王子和公主从此幸福地生活在一起,真不如这样的劳动场面叫人神往。

《十三经注疏(21册)》读后感(三):“千乘之国”背后的数学问题

我们在读先秦典籍的时候,常常会看到“千乘之国”这个概念,无论是听老师讲课,还是看书下的注释,一般只能获得类似“拥有上千套战车的大诸侯国”这样的解释,碰到熟悉传统文化的老师,顶多再介绍一下“一套战车的组成为一车、四马、三人,千乘之国至少拥有一千两车,四千匹马和三千车兵”而已。

但其实在背后支持“千乘之国”强大军事力量的,是耕地面积、人力资源、税收制度等一系列因素。那么“千乘之国”背后到底有哪些玄机,咱们可以通过《论语注疏•学而篇》的第五章“子曰:‘道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。’”中的注疏来简单了解一下。

何宴引马融注曰:“《司马法》:‘六尺为步,步百为亩,亩百为夫,夫三为屋,屋三为井,井十为通,通十为成,成出革车一乘。’然则千乘之赋,其地千成,居地方三百一十六里有畸,唯公侯之封乃能容之,虽大国之赋亦不是过焉。”概言之,即千乘之国的面积为10万平方里,如果是正方形的话边长316里有余。

一但又引包咸注曰:“千乘之国者,百里之国也。古者井田,方里为井。十井为乘,百里之国,适千乘也。”概言之,即千乘之国的面积为1万平方里,与马说相差十倍。

邢昺疏中对马融注千乘之国“地方三百一十六里有畸”进行了一个有趣的计算,用了中国传统数学中的“割补法”,原文是:“以方百里者一,为方十里者百。方三百里者,三三而九,则为方百里者九,合成方十里者九百,得九百乘也。计千乘犹少百乘方百里者一也。又以此方百里者一,六分破之,每分得广十六里,长百里,引而接之,则长六百里,广十六里也。半折之,各长三百里,将埤前三百里南西两边,是方三百一十六里也。然西南角犹缺方十六里者一也。方十六里者一,为方一里者二百五十六,然割方百里者为六分,馀方一里者四百,今以方一里者二百五十六埤西南角,犹馀方一里者一百四十四,又复破而埤三百一十六里两边,则每边不复得半里,故云三百一十六里有畸也。”

第一步,先设定一个边长300里的正方形,这样的话就有了9万平方里的土地;

方三百里者第二步,再设定一个边长100里的正方形,这样的话就有了1万平方里的土地,与上面的9万平方里相加,正好是10万平方里。

方三百里者和方百里者第三步,从边长100里的正方形中切出6个面积相等的矩形,长依然为100里,宽16里,则面积合计为9600平方里(蓝色部分),比目标1万平方里少400平方里(绿色部分)。

方百里者六分破之第四步,把这6个矩形分成两组,头尾相接,放在边长300里的正方形的西边(左边)和下边(南边),则除了西南的边长16里的正方形外(红色部分),就成了一个边长为316里的正方形。

方三百十六者第五步,边长16里的正方形面积为256平方里,和第三步中的400平方里(第三步中的绿色部分)还相差144平方里。

第六步,如果按照上述步骤,将144平方里再次分割,加入边长为316里的正方形中,则矩形的宽不足半里,所以说“三百一十六里有畸”。

解决了这个问题之后,又对“唯公侯之封,乃能容之”进行了一番解释:“《周礼。大司徒》云:‘诸公之地,封疆方五百里。诸侯之地,封疆方四百里。诸伯之地,封疆方三百里。诸子之地,封疆方二百里。诸男之地,封疆方百里。’此千乘之国居地方三百一十六里有畸,伯、子、男自方三百而下则莫能容之,故云‘唯公侯之封,乃能容之’。”概言之,即公国25万平方里,侯国16万平方里,伯国9万平方里,子国4万平方里,男国1万平方里,所以千乘之国只能是公侯之国。

二接着又计算了千乘之国的总兵力:“《司马法》‘兵车一乘,甲士三人,步卒七十二人’,计千乘有七万五千人,则是六军矣。《周礼•大司马序官》:‘凡制军,万有二千五百人为军。王六军,大国三军,次国二军,小国一军。’”概言之,即千乘之国有3000车兵和72000步兵,合计为75000士兵;以12500人为一军来计算,即千乘之国拥有6军,是不合理法的。

接着又解释了“六军”的问题:“礼:天子六军,出自六乡。万二千五百家为乡,万二千五百人为军。《地官•小司徒》云:‘凡起徒役,无过家一人。’是家出一人,乡为一军,此则出军之常也。天子六军,既出六乡,则诸侯三军,出自三乡。”概言之,即12500家为1乡,每家出1名士兵,则1乡出1军,换言之就是1乡养1军。

三那么先秦的征兵到底是按照人口户数来征呢,还是按照土地面积来征?邢昺在疏中接着解释:“千乘者,自谓计地出兵,非彼三军之车也。二者不同,故数不相合。所以必有二法者,圣王治国,安不忘危,故今所在皆有出军之制。若从王伯之命,则依国之大小,出三军、二军、一军也。若其前敌不服,用兵未已,则尽其境内皆使从军,故复有此计地出军之法。但乡之出军是正,故家出一人;计地所出则非常,故成出一车。以其非常,故优之也。”概言之,即正常状态下按照人口户数征兵,每户1人;遇到前方吃紧,兵源不足时,就按照土地面积征兵,即100平方里征兵75人。

接着又解释了包咸注的问题:“包氏依《王制》,云凡四海之内九州,州方千里,州建百里之国三十,七十里之国六十,五十里国百有二十,凡二百一十国也。”概言之,即世界分为九州,每州100万平方里,共210个国家,其中:30个1万平方里的国家,共30万平方里;60个4900平方里的国家,共29.4万平方里;120个2500平方里的国家,共30万平方里。这样算来,其实还差10.6万平方里,看来古人的数字大都是不太精确的。

四邢昺虽然一再强调两种注释都各有根据,但从他所说的“以《周礼》者,周公致太平之书,为一代大典;《王制》者,汉文帝令博士所作”来看,他还是偏于马注的说法的。其实仔细玩味,这两种解释的关注点是不同的,马注是从土地面积和实际军事力量的关系上着眼的,而包注则是从土地面积和国家赋税的关系上着眼的,所以才有“千乘者,自谓计地出兵,非彼三军之车也。二者不同,故数不相合”的说法。但二人的共同点也是非常明显的,那就是用数字说话,用计算证明。而这一点,恐怕是现在的一些学人都无力做到的!

《十三经注疏(21册)》读后感(四):《论语注疏》读书笔记

(丛书总序)P1-4,(丛书说明)P1-4,是本书的《序》《整理说明》和《凡例》。除了一些古籍整理方面的专业知识之外,《序》中关于“十三经”发展脉络的概括,是最有用的。

《国语•楚语》中,楚国大夫申叔提出“教之春秋”“教之诗”“教之礼”“教之乐”“教之训典”,包含了《诗》《书》《礼》《乐》和《春秋》。

孔子晚年立私学,提出以《诗》《书》《礼》《乐》教弟子,初步奠定了“经”的体系。

《庄子•天运篇》记载“丘治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经”,是“六经”最早的记载,但受人质疑。

湖北荆门郭店楚墓出土的竹简《六德》中记载“观诸《诗》、《书》,则亦在矣;观诸《礼》、《乐》,则亦在矣;观诸《易》、《春秋》,则亦在矣”,篇目和顺序都和庄子所记相同,所以最晚战国时已经有了“六经”之说。

汉代《乐》散佚,故只有“五经”,官学立五经博士。

唐代早期《礼》分为《周礼》《礼记》《仪礼》“三礼”,《春秋》分为《左传》《公羊传》《谷梁传》“三传”,这样加起来就有了“九经”之说。

唐代后期又加入了《论语》《尔雅》《孝经》,合之前的“九经”为“十二经”。

五代十国后蜀曾加入《孟子》,排除《尔雅》《孝敬》,合为“十一经”。

南宋确定了《孟子》“经”的地位,重新加入《尔雅》《孝敬》,合为“十三经”,流传至今。

《十三经注疏》的注绝大多数为汉晋古注,疏都是唐宋所作,清代汉学之风兴起,有乾隆四年的武英殿刻本《十三经注疏》并附《考证》;和嘉庆二十一年由阮元主持的南昌学堂重刊宋本《十三经注疏》并附《校勘记》;清末孙诒让以阮本为底本,作札记《十三经注疏校记》。

(原丛书总序)P1-4,包括《重刻宋板注疏总目录》《重刊宋本十三经注疏后记》和《重校宋本十三经注疏跋》三篇文章,作者分别是阮元、胡稷和朱华临。

阮元在第一篇相当于序言的文章中,简述了本书的版本脉络:后唐依照石经刻“九经”印板,是木刻经书之始;宋代版本很多,以“十行本”为最优,此板明正德年尚存;明嘉靖重刻十行本,称为“闽板”;明监本为重刻闽板的版本;汲古阁毛氏本为重刻监本的版本,也是上述诸版本在清朝唯一存世的,但重印错误颇多。

阮元家藏宋板十一经为“十行本”,胡稷所购的也是这个版本,二者可以互补,《仪礼》《尔雅》所用的是苏州黄丕烈所藏的北宋单疏版本,更为古老。以上几部书就是《十三经注疏》刊刻时的所本。

文中最令人难忘的一段是:“刻书者最患以臆见改古书,今重刻宋板,凡有明知宋板之误字,亦不使轻改,但加圈于误字之旁,而别据《校勘记》,择其说附载于每卷之末,俾后之学者不疑于古籍之不可据,慎之至也。”这才是尊重历史,尊重文化的应有态度。

胡稷所写的后记中,主要列举了参与本次校勘、刻印的官员士庶,几乎囊括了江西的各州府县道,一部书的刊印竟然牵动了全省的知识分子,想来当时的盛况也是非常感人的。而且书成之后藏板于府学,向所有读书人开放,大家都可以来印刷,这才是真正的开放心态,对文化传承的积极心态。

朱华临所写的跋中,主要记述了自己作为府学教授,司印书之事后所发现的一些错误,并介绍了倪模、余成教两位的校勘情况,并倡议士人发现错误即可联系他,他负责后续的改正事宜。

(原书总序)P1-2,包括本书在《四库全书总目》中的提要,和对《解经序》的序解。

提要主要从版本、内容上讨论了《论语正义》的来源,认为这是邢昺在皇侃《论语义疏》的基础上剪其枝蔓,稍附义理写成的,在经学史上有联结汉学和宋学的地位。

对《解经序》的序解完全是传统注疏的模式,对原文进行全方位的注解,举凡观点来源、词语含义、概念辨别、版本流变、掌故轶事、礼仪职官等等,都一一详细道来,信息量极大,对读书人耐心的考验也极大。记录几条自己觉得有用的:

郑玄说“论者,纶也,轮也,理也,次也,撰也”,很有意思。

《论语》原有《鲁论语》《齐论语》和《古论语》三种版本或师传。其中《鲁论》二十篇,篇次和现版本相同;《齐论》多出《问王》《知道》两篇,共二十二篇(注疏中说是二十一篇,不知为何);《古论》有两篇《子张》,共二十一篇,篇次和上述两者不同。

“对文则直言曰言,答述曰语,散则言、语可通”。

夏侯胜曾经对士子说:“士病不明经术,经术苟明,其取青紫如俯拾地芥耳。”

汉哀帝元寿二年,改“丞相”为“大司徒”。

汉代邹、鲁有谚语:“遗子黄金满籯,不如一经。”因韦贤、韦玄成父子二人都因“明经”而官至丞相。

这两页书中最令我感慨的是,时至汉代其实读书治学的人依然还都是帝王将相,而且很多还都是家传学问。其实想想现在,为非作歹的官二代、富二代其实也还是极少数,更多的有权有钱人其实都热衷学习,积极向上,令人细思极恐。

(原书总序)P3-7,是《解经序序解》的剩余部分,记录以下几条。

除昨天看的第二页中有《齐论语》“凡二十一篇”之说外,其余都是二十二篇之说,可能是当年刻错了。

“篇者,积章而成篇,遍也,言出情铺事明而遍也。积句以成章,章者,明也,总义包体所以明情者也。句必联字而言,句者,局也,联字分疆,所以局言者也。”这几个定义挺有意思的。

“汉世通谓《论语》、《孝经》为传,以《论语》、《孝经》非先王之书,是孔子所传说,故谓之传,所以异子先王之书也。”

张禹原本学《鲁论》,后学《齐论》,所以能择善而从,作《张侯论》。时人曰:“欲不为《论》,念张文。”张禹为相六年。

“不言名而言氏者,盖为《章句》之时,义在谦退,不欲显题其名,但欲传之私族,故直云氏而已。”也有另外的说法,即何宴讳“咸”字,所以隐去包咸的名字,姓周的那位也一起隐去了名字。

“以传述言之曰传,以释理言之曰训解,其实一也。”

武帝晚年巫蛊事件竟然还导致了很多汉人著作的散佚。

郑玄是马融弟子,以《鲁论》为基础,参考《齐论》《古论》为《论语》作注。

“谓作注而说其义,故云义说。”

“集解”有两种意思,一是“聚集经传为之作解”,二是“聚集诸家义理以解”。

何宴同志也是没谁了,论家世,是大将军何进的孙子;论颜值,是有名的大帅哥;论学问,“著述凡数十篇”,是魏晋玄学的创始人之一;论事业,“尚书驸马都尉关内侯”;论人生,硬生生把“驸马”这个官职做成了身份!都让我怀疑是好几个叫“何宴”的把简历放在一起了。不过死前丢了节操,和窝囊地死确实是个不太美好的结局,但是身处魏晋之际的乱世,想留住节操实在是太困难了。

(原书总序)P7-8,(正文)P1-4,包括《论语注疏校勘记序》《引据各本目录》和“学而篇”的前四章。

引据目录中,最令人感兴趣的是石经和日本、高丽版本,石经让我想起一个有趣的推论,说是人类科技虽然取得了长足的紧张,但其实信息存储的持久性越来越差了,通过对比石刻、金属物、竹木、纸张、光盘、优盘几种存储方式,发现越往后越容易损坏,也真是个有趣的现象。而日本、高丽版本让我想起圣经在欧洲、非洲的不同版本,但不同的是,咱们东亚的文明系统似乎破碎了,不但在国际层面破碎,在国家层面似乎也碎成渣渣了。

“其篇中所载,各记旧闻,意及则言,不为义例,或亦以类相从。”

马曰:“子者,男子之通称,谓孔子也。”“子”者,古人称师曰子。《公羊传》曰:“子沈子曰。”何休云:“沈子称子冠氏上者,著其为师也,不但言‘子曰’者,辟孔子也。其不冠子者,他师也。”综上,“子曰”之“子”到底是老师的意思,还是有德之谓,还需细细思量。

孔子曰:“学者而能以时诵习其经业,使无废落,不亦说怿乎?学业稍成,能招朋友,有同门之朋从远方而来,与己讲习,不亦乐乎?既有成德,凡人不知而不怒之,不亦君子乎?”

皇氏以为,凡学有三时:一,身中时(什么年龄适合学什么);二,年中时(什么季节适合学什么);三,日中时(每天什么时段适合学什么、怎么学)。看来古人对学习、教育的研究都比现代人更加细致。

谯周曰:“说深而乐浅。”一曰:“在内曰说,在外曰乐。”

郑玄注《大司徒》云:“同师曰朋,同志曰友。”

“传不习乎”应解为:“凡所传授之事,得无素不讲习而妄传乎?”

“以谋贵尽忠,朋友主信,传恶穿凿,故曾子省慎之。”

5-7,写了札记《千乘之国背后的数学问题》——

我们在读先秦典籍的时候,常常会看到“千乘之国”这个概念,无论是听老师讲课,还是看书下的注释,一般只能获得类似“拥有上千套战车的大诸侯国”这样的解释,碰到熟悉传统文化的老师,顶多再介绍一下“一套战车的组成为一车、四马、三人,千乘之国至少拥有一千两车,四千匹马和三千车兵”而已。

但其实在背后支持“千乘之国”强大军事力量的,是耕地面积、人力资源、税收制度等一系列因素。那么“千乘之国”背后到底有哪些玄机,咱们可以通过《论语注疏•学而篇》的第五章“子曰:‘道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。’”中的注疏来简单了解一下。

何宴引马融注曰:“《司马法》:‘六尺为步,步百为亩,亩百为夫,夫三为屋,屋三为井,井十为通,通十为成,成出革车一乘。’然则千乘之赋,其地千成,居地方三百一十六里有畸,唯公侯之封乃能容之,虽大国之赋亦不是过焉。”概言之,即千乘之国的面积为10万平方里,如果是正方形的话边长316里有余。

但又引包咸注曰:“千乘之国者,百里之国也。古者井田,方里为井。十井为乘,百里之国,适千乘也。”概言之,即千乘之国的面积为1万平方里,与马说相差十倍。

邢昺疏中对马融注千乘之国“地方三百一十六里有畸”进行了一个有趣的计算,用了中国传统数学中的“割补法”,原文是:“以方百里者一,为方十里者百。方三百里者,三三而九,则为方百里者九,合成方十里者九百,得九百乘也。计千乘犹少百乘方百里者一也。又以此方百里者一,六分破之,每分得广十六里,长百里,引而接之,则长六百里,广十六里也。半折之,各长三百里,将埤前三百里南西两边,是方三百一十六里也。然西南角犹缺方十六里者一也。方十六里者一,为方一里者二百五十六,然割方百里者为六分,馀方一里者四百,今以方一里者二百五十六埤西南角,犹馀方一里者一百四十四,又复破而埤三百一十六里两边,则每边不复得半里,故云三百一十六里有畸也。”

第一步,先设定一个边长300里的正方形,这样的话就有了9万平方里的土地;

第二步,再设定一个边长100里的正方形,这样的话就有了1万平方里的土地,与上面的9万平方里相加,正好是10万平方里。

第三步,从边长100里的正方形中切出6个面积相等的矩形,长依然为100里,宽16里,则面积合计为9600平方里(蓝色部分),比目标1万平方里少400平方里(绿色部分)。

第四步,把这6个矩形分成两组,头尾相接,放在边长300里的正方形的西边(左边)和下边(南边),则除了西南的边长16里的正方形外(红色部分),就成了一个边长为316里的正方形。

第五步,边长16里的正方形面积为256平方里,和第三步中的400平方里(第三步中的绿色部分)还相差144平方里。

第六步,如果按照上述步骤,将144平方里再次分割,加入边长为316里的正方形中,则矩形的宽不足半里,所以说“三百一十六里有畸”。

解决了这个问题之后,又对“唯公侯之封,乃能容之”进行了一番解释:“《周礼。大司徒》云:‘诸公之地,封疆方五百里。诸侯之地,封疆方四百里。诸伯之地,封疆方三百里。诸子之地,封疆方二百里。诸男之地,封疆方百里。’此千乘之国居地方三百一十六里有畸,伯、子、男自方三百而下则莫能容之,故云‘唯公侯之封,乃能容之’。”概言之,即公国25万平方里,侯国16万平方里,伯国9万平方里,子国4万平方里,男国1万平方里,所以千乘之国只能是公侯之国。

接着又计算了千乘之国的总兵力:“《司马法》‘兵车一乘,甲士三人,步卒七十二人’,计千乘有七万五千人,则是六军矣。《周礼•大司马序官》:‘凡制军,万有二千五百人为军。王六军,大国三军,次国二军,小国一军。’”概言之,即千乘之国有3000车兵和72000步兵,合计为75000士兵;以12500人为一军来计算,即千乘之国拥有6军,是不合理法的。

接着又解释了“六军”的问题:“礼:天子六军,出自六乡。万二千五百家为乡,万二千五百人为军。《地官•小司徒》云:‘凡起徒役,无过家一人。’是家出一人,乡为一军,此则出军之常也。天子六军,既出六乡,则诸侯三军,出自三乡。”概言之,即12500家为1乡,每家出1名士兵,则1乡出1军,换言之就是1乡养1军。

那么先秦的征兵到底是按照人口户数来征呢,还是按照土地面积来征?邢昺在疏中接着解释:“千乘者,自谓计地出兵,非彼三军之车也。二者不同,故数不相合。所以必有二法者,圣王治国,安不忘危,故今所在皆有出军之制。若从王伯之命,则依国之大小,出三军、二军、一军也。若其前敌不服,用兵未已,则尽其境内皆使从军,故复有此计地出军之法。但乡之出军是正,故家出一人;计地所出则非常,故成出一车。以其非常,故优之也。”概言之,即正常状态下按照人口户数征兵,每户1人;遇到前方吃紧,兵源不足时,就按照土地面积征兵,即100平方里征兵75人。

接着又解释了包咸注的问题:“包氏依《王制》,云凡四海之内九州,州方千里,州建百里之国三十,七十里之国六十,五十里国百有二十,凡二百一十国也。”概言之,即世界分为九州,每州100万平方里,共210个国家,其中:30个1万平方里的国家,共30万平方里;60个4900平方里的国家,共29.4万平方里;120个2500平方里的国家,共30万平方里。这样算来,其实还差10.6万平方里,看来古人的数字大都是不太精确的。

邢昺虽然一再强调两种注释都各有根据,但从他所说的“以《周礼》者,周公致太平之书,为一代大典;《王制》者,汉文帝令博士所作”来看,他还是偏于马注的说法的。其实仔细玩味,这两种解释的关注点是不同的,马注是从土地面积和实际军事力量的关系上着眼的,而包注则是从土地面积和国家赋税的关系上着眼的,所以才有“千乘者,自谓计地出兵,非彼三军之车也。二者不同,故数不相合”的说法。但二人的共同点也是非常明显的,那就是用数字说话,用计算证明。而这一点,恐怕是现在的一些学人都无力做到的!

7-10。

注疏认为“入则孝,出则悌”是互文,意思是“入孝悌,出忠顺”,因下有“出则事公卿,入则事父兄”,但总感觉乖乖的,但如果不这样解释也觉得乖乖的,要不就是“出出入入都要孝悌”的意思?

“贤贤易色”的解释为“以好色之心好贤则善”应该是正解,不需要太多的牵强解释,因为毕竟还有“吾未见好德如好色者也”,应该是相同的意思。

“君子不重则不威,学则不固”有两种解释,孔安国认为“固,蔽也”,另一说为“固,谓坚固”。乍看起来好像后者是正解,其实仔细玩味会发现,上句的“不重”应该只管到“不威”,管不到“不固”,前后两句应该是并列关系,不是递进关系,都是XX则XX的句式,所以孔安国的说法应该是正解。

“敦柔润泽谓之温,行不犯物谓之良,和从不逆谓之恭,去奢从约谓之俭,先人后己谓之让。”

“父在观其志,父没观其行”中的“其”并不是指代“父”而是指代“子”;“三年无改于父之道”是和前句“父在观其志”相联系的,因为“孝子在丧三年,哀慕犹若父存”,所以依然要行“父之道”。

10-17,是“学而篇”的最后几章,和“为政篇”的前六章。

“因不失其亲,亦可宗也”没看懂。疏曰:“因,亲也。所亲不失其亲,言义之与比也。既能亲仁比义,不有所失,则有知人之鉴,故可宗敬也。”没看懂什么意思。

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”是因为他自己是个富豪,所以才有此问,而孔子的回答正是鼓励他继续学习,追求更高的思想境界。

《左传》曰:“学而后入政。”

“德者,得也。物得以生,谓之德。”

“极,中也;辰,时也。以其居天之中,故曰北极;以正四时,故曰北辰。”

《汉书•天文志》曰:“中宫太极星。其一明者,泰一之常居也。旁三星,三公。环之匡衞十二星,藩臣。皆曰紫宫。北斗七星,所谓‘琁玑玉衡,以齐七政’。斗为帝车,运于中央,临制四海。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”

包曰:“蔽,犹当也。”

“格,正也。”

孟懿子和樊迟是好友,所以孟懿子问孝后,孔子又向樊迟详解,以备孟懿子问樊迟。“无违”不是事事顺从,而是事事依礼。

“父母唯其疾之忧”解为“子事父母,唯其疾病然后可使父母忧之,疾病之外,不得妄为非法,贻忧于父母也”。

17-21,是“为政篇”的第七至十九章。

“至于犬马,皆能有养”的解释有两种,包咸注曰:“犬以守御,马以代劳,皆养人也。一曰:‘人之所养,乃至于犬马,不敬则无以别。’《孟子》曰:‘食而不爱,豕畜之。爱而不敬,兽畜之。’”一为畜养人,畜无敬,难以称孝;一为人养畜,人无敬,难以称孝。

“曾是以为孝乎?”表示否定,即“有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔”不为孝。其实和上一章对比阅读,很容易看出来这不是孔子认为的“孝”。

“退而省其私”解为“回既退还,而省察其在私室与二三子说释道义”。

“温,寻也。寻绎故事,又知新者,可以为人师矣。”“正义曰:此章言为师之法”,这样解释就明了了,不是什么样的人能够成为老师,而是老师应该具有什么样的素质。正义曰:案《中庸》云:“温故而知新。”郑注云:“温读如燖温之温,谓故学之熟矣,后时习之谓之温。”这个解释比较透彻,读书就像热饭,饭已经熟了,吃的时候也要热一热。

“先行其言而后从之”解为“君子先行其言,而后以行从之,言行相副,是君子也”。其实就是先做事,后发言,才有说服力。

“忠信为周,阿党为比。”

“学而不思则罔,思而不学则殆”中的“学”并不是指一般的学习,而是指从师学习。

“攻乎异端”中的“攻”,注和疏都认为“攻,治也”,即用功学习的意思。杨伯峻先生通过统计,认为《论语》中四次出现这个字,三次都是“攻击”,且把“已”看做动词,当“停止”讲,似乎也没问题。但我想,注、疏都是唐宋之前的作品,当时的人在读“也已矣”的时候,对这个词的虚实应该是有很强语感的吧?存疑。

其实“诲汝知之乎”这句话还是很难解的,到底是“教给你的都知道了吗”还是“教给你知与不知的道理吧”,关键在于“之”字该怎么解,注疏和杨伯峻先手都取第二种解释,但都没有正面解释。存疑。

“举直错诸枉”和“举枉错诸直”中的“错”应该是措、置,这个没有争议。但注疏中又将“置”解释为“废置”,我觉得就有不妥了,其实就是“将君子置于奸佞之上”或“将奸佞置于君子之上”应该就可以了吧,否则的话“诸”字就麻烦了,难不成注疏认为“诸”是“众多”的意思?这个解释不靠谱,“诸”还是“之于”比较合适。

21-23,是“为政篇”第二十至二十二章。

“于时鲁君蚕食深宫”中“蚕食”作何解?存疑。

“孝乎惟孝”整体能够理解什么意思,但是“惟”作何解?不明。从杨伯峻先生的翻译“孝呀,只有孝顺父母”上来看,他也没有十分确定这句的意思,因此他也没有注释。

“施于有政”中的“施”和“有”也解释不明,注疏认为“施,行也”,杨伯峻先生坚决反对,认为是“延及”;注疏认为“有”就是“有为政之道”的有,杨伯峻先生认为“无义”,是加于名词前的一种构词法,并说在他的《文言语法》中有详细说明,看来要买这本书了。

包曰:“大车,牛车。輗者,辕端横木,以缚轭。小车,驷马车。軏者,辕端上曲钩衡。”二者都是连接车辕和横木的插销。

23-32,是“为政篇”的第最后两章,和“八佾篇”的前七章。

《白虎通》云:“君臣法天,取象日月屈信归功也。父子法地,取法五行转相生也。夫妇,取象人合阴阳有施。君,羣也,羣下之所归心。臣,牵也。事君也,象屈服之形也。父者,矩也,以度教子。子者,孳也,孳孳无巳也。夫者,扶也。以道扶接。妇者,服也,以礼屈服也。”

《白虎通》云:“仁者不忍,好生爱人。义者宜也,断决得中也。礼者履也,履道成文。智者知也,或于事,见微知著。信者诚也,专一不移。”

“建子之月为正者,谓之天统,以天之阳气始生,为百物得阳气微,稍动变,故为天统。建丑之月为统者,以其物已吐牙,不为天气始动,物又未出,不得为人所施功,唯在地中含养萌牙,故为地统。建寅之月为统者,以人物出于地,人功当须修理,故谓之人统。统者,本也,谓天地人之本。然王者必以此三月为正者,以其此月物生细微,又是岁之始生,王者继天理物,含养微细,又取其岁初为正朔之始。”

郑曰:“人神曰鬼。”

云“八人为列,八八六十四人”者,杜预、何休说如此。其诸侯用六者,六六三十六人。大夫四,四四十六人。士二,二二四人。服虔以用六为六八四十八人,大夫四为四八三十二人,士二为二八十六人。今以舞势宜方,行列既减,即每行人数亦宜减,故同何、杜之说。

所谓八音者,金、石、土、革、丝、木、匏、竹也。郑玄云:“金,锺鎛也。石,磬也。土,埙也。革,鼓鼓兆也。丝,琴瑟也。木,柷(吾欠)也。匏,笙也。竹,管箫也。”所谓八风者,服虔以为八卦之风:“乾音石,其风不周。坎音革,其风广莫。艮音匏,其风融,震音竹,其风明庶。巽音木,其风清明。离音丝,其风景。坤音土,其风凉。兑音金,其风阊阖。”

《礼记•祭统》云:“昔者,周公旦有勋劳于天下,成王、康王赐之以重祭,朱干玉戚以舞《大武》,八佾以舞《大夏》。此天子之乐也,重周公,故以赐鲁。”

然王者礼乐唯得于文王、周公庙用之,若用之他庙,亦为僭也。

正义曰:三孙同是鲁桓公之后。桓公適子庄公为君,庶子公子庆父、公子叔牙、公子季友。仲孙是庆父之后,叔孙是叔牙之后,季孙是季友之后。其后子孙皆以其仲、叔、季为氏,故有此氏。并是桓公子孙,故俱称孙也。至仲孙氏后世改仲曰孟。孟者,庶长之称也。言已是庶,不敢与庄公为伯仲叔季之次,故取庶长为始也。

正义曰:云:“辟公,谓诸侯及二王之后”者,此与《毛传》同。“二王之后”指夏、商后裔,即杞国、宋国国君。

“奢”与“俭”,“易”与“戚”都不合礼,但孔子认为后二者优于前二者。

“华夏皆谓中国,而谓之华夏者,夏,大也。言有礼仪之大,有文章之华也。”

“女弗能救与”,“ 救,犹止也”,现代汉语中还有“救火”“救死扶伤”等词。

郑注《射义》云:“饮射爵者亦揖让而升降。胜者袒,决遂,执张弓。不胜者袭,说决拾,却左手,右加弛弓于其上而升饮。君子耻之,是以射则争中。”

《仪礼•大射》云:“耦进,上射在左并行,当阶北面揖,及阶揖,升堂揖,皆当其物,北面揖,及物揖。射毕,北面揖,揖如升射。”是射时升降揖让也。《大射》又云:“饮射爵之时,胜者皆袒,决遂,执张弓,不胜者皆袭,说决拾,却左手,右加弛弓于其上,遂以执弣,揖如始升射。及阶,胜者先升,升堂少右,不胜者进北面坐,取丰上之觯,立,卒觯,坐奠于丰下。兴揖,不胜者先降。”是饮射爵之时揖让升降也。

正义曰:云:“多算饮少算”者,算,筹也。《乡射记》曰“箭筹八十,长尺有握,握素”是也。多算谓胜者,少算谓不胜者,胜饮不胜而相揖让,故曰君子之所争也。

以上三段几乎没有看懂,看懂的就三点:一是有很多次揖让;二是胜者脱衣服、先升后降,不胜者穿衣服、后升先降;三是胜者给不胜者端杯倒酒?存疑。

32-35,是“八佾篇”的第八至十章。

子曰:“绘事后素。”郑曰:“绘,画文也。凡绘画先布众色,然后以素分布其间,以成其文,喻美女虽有倩盼美质,亦须礼以成之。”这个“绘事后素”郑玄看似已经解释得很清楚了,但就绘画来说,还是不太明白为什么最后用白色分布在五色之间,“以成其文”。难道是用白色勾边?似乎也说不通。

包曰:“徵,成也。”这个解释一出,第九章的意思就有了巨大的变化,就不是杞国和宋国的礼仪不足道了,而是“我虽能言,彼不能成”的意思了。“文献”是两个词,“文”是文献,“献”是贤人。如果把政治家作为孔子的第一身份,那么“成”意思更好;如果把学者作为孔子的第一身份,那么“证”意思更好。

“慧庙之主”应该就是被撤了庙的祖先吧,天子七庙、诸侯五庙,超过这些数目的庙是拆毁还是腾退?昭穆制度到底是按照登基顺序,还是按照长幼顺序,还是按照嫡庶顺序?这些问题都要再读书!大概看懂的是,所谓的“禘祫之礼”就是将有庙的和无庙的神主都集中在太祖庙中,经过“灌郁鬯”后重新排定昭穆顺序。

“灌郁鬯”的解释——《郊特牲》云:“周人尚臭,灌用鬯臭,郁合鬯,臭阴达于渊泉,灌以圭璋,用玉气也。既灌,然后迎牲,致阴气也。”郁,金草,酿秬为酒,煮郁金草和之,其气芬芳调畅,故曰郁鬯。

“跻僖公”的解释——《鲁语》云“将跻僖公,宗有司曰:‘非昭穆也。’弗忌曰:‘我为宗伯,明者为昭,其次为穆,何常之有?’”邢昺认为鲁僖公和鲁闵公是兄弟关系,不牵涉“乱昭穆”的问题,所以提出了强烈的质疑。

查了一下资料,也有说是乱了鲁庄公和鲁僖公昭穆的,但我觉得这个太夸张,应该不会。毕竟闵公和僖公有嫡庶之分,且闵公继位虽早,执政却短,并无建树;僖公继位虽晚,执政却长,建树颇多,所以这两个人之间的排位出现反复的可能性应该是极大的。

35-37,是“八佾篇”的第十一至十五章。

第十一章接着说禘祫之礼的问题,我感觉那个提问的“或人”完全是为了看孔子笑话才问的,绝不是有疑而问。“指其掌”真是个有趣的场景补充,费了注疏者不少解释的功夫。

“奥,内也,谓室内西南隅也,以其隐奥,故尊者居之,其处虽尊,而闲静无事,以喻近臣虽尊,不执政柄,无益于人也。”这个王孙贾还真是循循善诱啊。

孔曰:“监,视也。”我觉得可以大略理解为“比”。

文十三年《公羊传》曰:“周公称太庙,鲁公称世室,群公称宫。”

“古谓大夫守邑者,以邑冠之,呼为某人。”

37-39,是“八佾篇”的第十六章。内容很简单,只有一句——子曰:“射不主皮,为力不同科,古之道也。”但注疏中对“射礼”进行了详细的解读,摘录于下。

马曰:“射有五善焉:一曰和志,体和。二曰和容,有容仪。三曰主皮,能中质。四曰和颂,合《雅》、《颂》。五曰兴武,与舞同。天子三侯,以熊虎豹皮为之,言射者不但以中皮为善,亦兼取和容也。”

马曰:“为力,力役之事。亦有上中下,设三科焉,故曰不同科。”

“射不主皮”者,言古者射礼,张布为侯,而栖熊虎豹之皮于中而射之。射有五善焉,不但以中皮为善,亦兼取礼乐容节也。

“为力不同科”者,言古者为力役之事,亦有上中下,设三科焉。周衰政失,力役之事,贫富兼并,强弱无别,而同为一科。

行乡射之礼,而以五物询于众民。郑司农云:询,谋也。问于众庶,宁复有贤能者。

《周礼天官司裘职》云:“王大射,则共熊侯、虎侯、豹侯,设其鹄。诸侯则共熊侯、豹侯,卿大夫则共麋侯,皆设其鹄。”

王之大射,虎侯,王所自射也;熊侯,诸侯所射;豹侯,卿大夫以下所射。诸侯之大射,熊侯,诸侯所自射;豹侯,羣臣所射。

郑司农云:“鹄,鹄毛也。方十尺曰侯,四尺曰鹄,二尺曰正,四寸曰质。”

侯中丈八尺者鹄方六尺,侯中丈四尺者鹄方四尺六寸大半寸,侯中一丈者鹄方三尺三寸少半寸。谓之鹄者,取名于鳱鹄,鳱鹄小鸟而难中,是以中之为隽。亦取鹄之言较,较者直也。射所以直巳志。用虎熊豹麋之皮,示服猛讨迷士惑者,射者大礼,故取义众也。

39-40,是“八佾篇”的第十七章,同样也是内容简单,注疏详细,摘录如下。

郑曰:“牲生曰饩。礼,人君每月告朔,于庙有祭,谓之朝享。鲁自文公始不视朔。子贡见其礼废,故欲去其羊。”

饩与牵相对,牵是牲,可牵行,则饩是已杀,杀又非熟,故解者以为腥曰饩,谓生肉未煑者也。其实饩亦是生。

杜预《春秋释例》曰:“……每月之朔,必朝于庙,因听政事。事敬而礼成,以故告特羊。然则朝庙、朝正、告朔、视朔皆同日之事,所从言异耳。”

郑玄以为,明堂在国之阳。南门之外,谓明堂也。诸侯告朔以特羊,则天子以特牛与?天子用特牛告其帝及其神,配以文王、武王。诸侯用特羊告太祖而。已杜预以明堂与祖庙为一,但明堂是祭天之处。天子告朔,虽杜之义,亦应告人帝。朝享即月祭是也。

《祭法》云:“王立七庙,祖庙曰考庙,王考庙,皇考庙,显考庙皆月祭之;二祧,享尝乃止。诸侯立五庙,曰考庙,王考庙,皇考庙,皆月祭之;显考庙,祖考庙,享尝乃止。”

41,是“八佾篇”的第十八至二十章。

“事君尽礼,人以为谄也。”即使放在今天,也同样是发人深思的。礼敬于人前,人或以为谄;谄媚于人后,人或以为直。

“君使臣以礼,臣事君以忠。”其实所有关系都是相对的,不可能要求单方面付出,否则都不会长久。

“乐不至淫,哀不至伤,言其正乐之和也。”

41-43,是“八佾篇”的第二十一和二十二章。

孔曰:“凡建邦立社,各以其土所宜之木。”

正义曰:云“凡建邦立社,各以其土所宜之木”者,以社者,五土之揔神,故凡建邦立国,必立社也。夏都安邑,宜松;殷都亳,宜栢;周都丰镐,宜栗。是各以其土所宜木也。

宰我这是要死,竟然将老夫子最爱的周,说成“使民战栗”,“既往不咎”也就很宽大了。

包曰:“三归,娶三姓女。妇人谓嫁曰归。摄,犹兼也。”

郑曰:“反坫,反爵之坫,在两楹之间。人君别内外于门,树屏以蔽之。若与邻国为好会,其献酢之礼更酌,酌毕则各反爵于坫上。

礼,“天子外屏,诸侯内屏,大夫以帘,士以帷”是也。

老夫子用这些“礼”来要求一个辅佐君王称霸的权臣,其实也是醉了。想想也是老夫子的悲哀——奸臣无礼,贤臣也无礼!

43-46,是“八佾篇”的最后四章。

“从读曰纵,言五音既发,放纵尽其音声。”

“绎如也”者,言其音落绎然相续不绝也。

《周礼》教鼓人“以金铎通鼓”。《大司马》:“教振旅,两司马执铎。”《明堂位》云:“振木铎于朝。”是武事振金铎,文事振木铎。

“二三子何患于丧乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。”这话还是仪封人说的,评价很高,应该是整本《论语》中最高的吧。

《乐记》云:“《韶》,继也。”注云:“韶,绍也,言舜之道德继绍于尧也。”

47-51,是“里仁篇”的前十二章。总体来说,里仁篇中的每一章都很短,而且比较好理解,也没有什么争议,读起来比较轻松。

“不仁者不可以久处约”者,言不仁之人不可令久长处贫约,若久困则为非也。“不可以长处乐”者,言亦不可令久长处于富贵逸乐,若久长处乐,则必骄佚。

王曰:“知仁为美,故利而行之。”

孔曰:“恶乎成名者,不得成名为君子。”

马曰:“造次,急遽。颠沛,偃仆。虽急遽、偃仆不违仁。”老夫子的一生,不正是“颠沛”“偃仆”中始终不放弃仁吗。

《说文》云:“偃,僵也。仆,顿也。”则偃是仰倒也,仆是踣倒也。

孔曰:“言恶不仁者,能使不仁者不加非义于已,不如好仁者无以尚之为优。”

孔曰:“党,党类。小人不能为君子之行,非小人之过,当恕而勿责之。观过,使贤愚各当其所,则为仁矣。”

适,厚也。莫,薄也。比,亲也。

孔曰:“怀,安也。”

孔曰:“放,依也。每事依利而行。”

这十二章中,最震撼人心的是“朝闻道,夕死可矣”。我们太过关注人生的长短,却往往忽略人生的重量。其实不管这个“道”是什么,只要活着有“道”,就没有白活一场。

51-53,是“里仁篇”剩下的十四章。

何有者,言不难。

云“何有”者,谓以礼让治国,何有其难。言不难也。

忠,谓尽中心也。恕,谓忖已度物也。

孔曰:“喻,犹晓也。”

包曰:“几者,微也。当微谏,纳善言于父母。”

郑曰:“方,犹常也。”

孔曰:“见其寿考则喜,见其衰老则惧。”

逮,及也。言古人之言不妄出口,为身行之将不及故也。

方以类聚,同志相求,故必有邻,是以不孤。

正义曰:云“方以类聚”者,《周易上系辞》文也。方,谓法术。性行各以类相聚也。云“同志相求”者,《周易乾卦文言》也。言志同者相求为朋友也。

数,谓速数。数则渎而不敬,故事君数,斯致罪辱矣;朋友数,斯见疏薄矣。〇正义曰:嫌读为上声去声,故辨之。

对“数”的解释没看懂,“正义”的内容也没看懂。首先不解“速数”为何物,其次不知道和“渎而不敬”有什么关系,最后不懂为什么这样解释怎么就区别了“上声去声”。

54-62,是“公冶长篇”的前十三章。

张华云:“公冶长墓在阳城姑幕城东南五里所,基极高。旧说冶长解禽语,故系之缧绁。”以其不经,今不取也。

包曰:“瑚琏,黍稷之器。夏曰瑚,殷曰琏,周曰簠簋,宗庙之器贵者。”

郑注《周礼舍人》云:“方曰簠,圆曰簋。”

佞,口才也。

案《左传》云:“寡人不佞。”服虔云:“佞,才也。不才者,自谦之辞也。”

为善捷敏是善佞,祝鮀是也。为恶捷敏是恶佞,即“远佞人”是也。

郑曰:“子路信夫子欲行,故言好勇过我。‘无所取材’者,无所取于桴材。以子路不解微言,故戏之耳。”一曰:“子路闻孔子欲浮海便喜,不复顾望,故孔子叹其勇曰过我。‘无所取哉’,言唯取于己。古字材、哉同。”

孔曰:“赋,兵赋。”

孔曰:“千室之邑,卿大夫之邑。卿大夫称家。诸侯千乘。大夫百乘。宰,家臣。”

正义曰:案隐四年《左传》云:“敝邑以赋,与陈、蔡从。”服虔云:“赋,兵也。以田赋出兵,故谓之兵赋。”正谓以兵从也。其赋法依《周礼》“九夫为井,四井为邑,四邑为丘,丘十六井,出戎马一匹,牛三头。四丘为甸,甸六十四井,出长毂一乘,戎马四匹,牛十三头,甲士三人,步卒七十二人”是也。

孔曰:“愈,犹胜也。”

包曰:“既然子贡不如,复云吾与女俱不如者,盖欲以慰子贡也。”

朽,腐也。雕雕,琢刻画也。圬,镘也。言腐烂之木,不可雕琢刻画以成器物;粪土之墙,易为垝坏,不可圬镘涂塓以成华美。

马曰:“加,陵也。”

夫子言使人不加非义于己,亦为难事。

章,明也。文彩形质著见,可以耳目循。

性者,人之所受以生也。天道者,元亨日新之道。深微,故不可得而闻也。

62-75,是“公冶长篇”的后十五章,和“雍也篇”的前十二章。

“子路有闻,未之能行,唯恐有闻。”这段记载真是绝妙,子路那种笨拙而又好学的形象简直跃然纸上。这样的弟子,老师怎么能不喜欢呢?

义,宜也。言役使下民,皆于礼法得宜,不妨农也。

周曰:“齐大夫。晏,姓。平,谥。名婴。”平原来是谥号,刚知道。

包曰:“臧文仲,鲁大夫臧孙辰。文,谥也。蔡,国君之守龟,出蔡地,因以为名焉,长尺有二寸。居蔡,僭也。”

《食货志》云:“龟不盈尺,不得为宝。”故知此龟长尺二寸,此国君之守龟。臧氏为大夫而居之,故云僭也。

季文子三思而后行。子闻之,曰:“再,斯可矣。”老夫子偶尔也皮一下!

子曰:“甯武子,邦有道则知,邦无道则愚。其知可及也,其愚不可及也。”当夫子说出“其愚不可及也”的时候,该是多么无奈啊。

正义曰:此章美伯夷、叔齐二人之行。不念旧时之恶而欲报复,故希为人所怨恨也。

《地里志》:“辽西令支有孤竹城。”应劭曰:“故伯夷国。”为什么辽西在商周时代是华夏文明的重要地区之一,到了后来却成为化外之地了呢?

言已愿老者安,已事之以孝敬也。朋友信,已待之以不欺也。少者,归己施之以恩惠也。

衞瓘读“焉,为虔切”,为下句首。焉,犹安也。言十室之邑虽小,必有忠信如我者也,安不如我之好学也?言亦不如我之好学也,义并得通,故具存焉。

昭三年《左传》:“晏子曰:齐旧四量,豆、区、釜、锺。四升为豆,各自其四,以登干釜。”杜注云:“四豆为区,区十六升。四区为釜,釜六斗四升。”是也。

《大司徒职》云:“五家为比,五比为闾,四闾为族,五族为党,五党为州,五州为乡。”

子谓仲弓曰:“犂牛之子騂且角,虽欲勿用,山川其舍诸?”这话如果让老庄听到了,肯定又做了反面教材。

“于从政乎何有”中的“何有”是“何有其难”的意思,常出现。

“斯人也而有斯疾也!斯人也而有斯疾也!”痛心疾首,跃然纸上。

孔曰:“画,止也。力不足者,当中道而废。今女自止耳,非力极。”

76-90,是“雍也篇”的后十八章,和“述而篇”的前十五章。

孔曰:“君子为儒,将以明道。小人为儒,则矜其名。”

“澹台灭明”,好酷炫的名字!

案哀十一年《左传》说此事云:齐师伐我,及清。孟孺子泄帅右师,冉求帅左师。师及齐师战于郊。右师奔,齐人从之。孟之侧后入以为殿,抽矢策其马,曰:“马不进也。”文不同者,各据所闻而记之也。

“宋朝,宋之美人,善淫,时世疾之。”以为是个女人,结果一查是个著名的美男子,传奇人物,和南子有私。

包曰:“学问,知之者不如好之者笃,好之者不如乐之者深。”

人之才识凡有九等,谓上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下也。上上则圣人也,下下则愚人也,皆不可移也。

包曰:“知者乐运其才知以治世,如水流而不知巳。”

仁者乐如山之安固,自然不动,而万物生焉。

包曰:“日进故动。”

孔曰:“无欲故静。”

郑曰:“智者自役得其志故乐。”

仁者寿。”包曰:“性静者多寿考。”

《韩诗为》“一升曰爵。爵,尽也,足也。二升曰觚。觚,寡也,饮当寡少。三升曰觯。觯,适也,饮当自适也。四升曰角。角,触也,不能自适,触罪过也。五升曰散。散,讪也,饮不省节,为人谤讪。揔名曰爵,其实曰觞。觞者,饷也。觥亦五升。所以罚不敬。觥,廓也。所以著明之貌。君子有过,廓然著明,非所以饷,不得名觞”。

“予所否者,天厌之!天厌之!”能逼老夫子赌咒发誓的,也就子路这个二愣子了。

庸,常也。中和可常行之德。

“何有于我哉”是“于我有何难哉”吗?

申申、夭夭,和舒之貌。

志,慕也。道不可体,故志之而已。据,杖也。德有成形,故可据。依,倚也。仁者功施于人,故可倚。艺,六艺也,不足据依,故曰游。

《周礼•保氏》云:“掌养国子,教之六艺,一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。”注云:“五礼:吉、凶、军、宾、嘉也。六乐:《云门》、《大咸》、《大韶》、《大夏》、《大濩》、《大武》也。五射:白矢、参连、剡注、襄尺、井仪也。五驭:鸣和鸾、逐水曲、过君表、舞交衢、逐禽左也。六书:象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。九数:方田、粟米、差分、少广、商功、均输、方程、赢不足、旁要也。”

“子行三军则谁与?”这句问话,饱含着子路同学的小傲娇,以及不受重视后的恼怒和对老师的威胁。“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。”这句答话,则饱含着老夫子高超的怼人艺术,我仿佛都能看到夫子飘飞的白眼!

《韶》是舜乐,而齐得作之者,案《礼乐志》云:“夫乐本情性,浃肌肤而藏骨髓。虽经乎千载,其遗风馀烈尚犹不绝。至春秋时,陈公子完犇齐。陈,舜之后,《韶》乐存焉,故孔子适齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:‘不图为乐之至于斯。’美之甚也。”

哀二年《左传》曰:“夏,衞灵公卒。夫人曰:‘命公子郢为太子,君命也。’对曰:‘郢异于他子,且君没于吾手,若有之,郢必闻之。且亡人之子辄在。’乃立辄。”

91-99,是“述而篇”的后十三章。

郑曰:“富贵而不以义者,于我如浮云,非已之有。”

年五十而知天命,以知命之年读至命之书,故可以无大过。

郑曰:“读先王典法,必正言其音,然后义全,故不可有所讳。礼不诵,故言执。”

子所正言者,《诗》、《书》、《礼》也。此三者,先王典法,临文教学,读之必正言其音,然后义全,故不可有所讳。礼不背文诵,但记其揖让周旋,执而行之,故言执也。举此三者,则六艺可知。

孔曰:“叶公名诸梁,楚大夫,食菜于叶,僭称公。”

王曰:“怪,怪异也。力,谓若奡荡舟、乌获举千钧之属。乱,谓臣弑君、子弑父。神,谓鬼神之事。或无益于教化,或所不忍言。”

言我三人行,本无贤愚,择善从之,不善改之,故无常师。

案《世家》:“孔子适宋,与弟子习礼大树下。宋司马桓魋欲杀孔子,拔其树。孔子去。弟子曰:‘可速矣’。”故孔子发此语。

“二三子以我为隐乎?吾无隐乎尔。”挺逗的,我特想知道是哪个学生觉得老夫子隐瞒了本事不教给他们。

文谓先王之遗文。行谓德行,在心为德,施之为行。中心无隐谓之忠。人言不欺谓之信。

正义曰:文十一年《左传》云:楚子西曰:“臣归死于司败也。”杜注云“陈、楚名司寇为司败”也。《传》言归死于司败,知司败主刑之官,司寇是也。此云陈司败,楚子西亦云司败,知陈、楚同此名也。

“若使司败不讥我,则千载之后,遂永信我言”,夫子也许没有想千年之后的事情,而注疏者常常用这个“千载之后”,不得不说古人是非常重视后世名声的,流芳千古也罢,遗臭万年也罢。

孔曰:“孔子素行合于神明,故曰‘丘之祷久矣’。”

诔,累也。累功德以求福。

孔曰:“俱失之。奢不如俭,奢则僭上,俭不及礼。固,陋也。”

言孔子体貌温和而能严正,俨然人望而畏之而无刚暴,虽为恭孙而能安泰,此皆与常度相反。

100-104,是“泰伯篇”的前十一章。

郑玄注云:“……太王疾,太伯因适吴、越采药,太王殁而不返,季历为丧主,一让也。季历赴之,不来奔丧,二让也。免丧之后,遂断发文身,三让也。三让之美,皆隐蔽不著,故人无得而称焉。”

《史记•吴世家》云:“……泰伯卒,无子,弟仲雍立,是为吴仲雍。仲雍卒,子季简立。季简卒,子叔达立。叔达卒,子周章立。是时周武王克殷,求太伯、仲雍之后,得周章。周章已君吴,因而封之。乃封周章弟虞仲于周之北故夏墟,是为虞仲,列为诸侯。”

马曰:“绞,绞刺也。”

偷,薄也。

“而今而后,吾知免夫”看了杨伯峻的翻译,仍然不知道是啥意思。

古人注疏真是走心,以下两条足证——

人之相接,先见容貌,次观颜色,次交言语,故三者相次而言也。暴慢鄙倍,同是恶事,故俱云远。信是善事,故云近也。

正义曰:案《春秋左氏传》魏颗父病困,命使杀妾以殉。又晋赵孟、孝伯并将死,其语偷。又晋程郑问降阶之道,郑然明以将死而有惑疾。此等并是将死之时,其言皆变常。而曾子云“人之将死,其言也善”者,但人之疾患有深有浅,浅则神正,深则神乱。故魏颗父初欲嫁妾是其神正之时。曾子云“其言也善”,是其未困之日。且曾子,贤人,至困犹善。其中庸已下,未有疾病,天夺之魄,苟欲偷生,则赵孟、孝伯、程郑之徒不足怪也。

包曰:“校,报也。言见侵犯不报。”

又一条震撼到我的注疏——

郑知六尺年十五者,以《周礼乡大夫职》云:“国中自七尺以及六十,野自六尺以及六十有五,皆征之。”以其国中七尺为二十,对六十,野云六尺对六十五,晚校五年,明知六尺与七尺早校五年,故以六尺为十五也。

言仁以为己任,人鲜克举之,是他物之重,莫重于此焉。他人行仁,则日月至焉而已矣。士则死而后已,是远莫远焉。

又是一条——

○注“周公者,周公旦”。○正义曰:以春秋之世别有周公,此孔子极言其才美而云周公,恐与彼相嫌,故注者明之。

104-110,是“泰伯篇”的后十篇。

“邦有道,贫且贱焉,耻也。邦无道,富且贵焉,耻也。”说着容易,做着难啊。其实最难的一点就是,有些时候根本分不清“有道”还是“无道”。不知道这个问题本身就难,还是我比较笨。

“师摰之始,《关雎》之乱,洋洋乎盈耳哉!”注疏中的解释很牵强,看了杨伯峻的解释,感觉比注疏上顺,但也不敢完全相信。

马曰:“乱,治也。”这也是一个意思完全跑偏的典型例子,但为什么会有这样极端的变化,值得探究一番。

111-114,是“子罕篇”的前六篇。

云“利者,义之和也”者,《乾卦•文言》文也。言天能利益庶物,使物各得其宜而和同也。此云利者,谓君子利益万物,使物各得其宜,足以和合於义,法天之利也。

以为人仆御,是六艺之卑者,孔子欲名六艺之卑,故云“吾执御矣”,谦之甚矣。

孔曰:“冕,缁布冠也,古者绩麻三十升布以为之。纯,丝也。丝易成,故从俭。”

郑注《丧服》云:“布八十缕为升。”

“拜下,礼也。今拜乎上,泰也。虽违众,吾从下。”看了注疏,发现自己对“礼”实在是过于无知,之后要读几本书了。

以道为度,故不任意。

用之则行,舍之则藏,故无专必。

无可无不可,故无固行。

述古而不自作处,群萃而不自异,唯道是从,故不有其身。

“毋意,毋必,毋固,毋我。”真是非凡的境界!

案《世家》云:“孔子去卫。将适陈,过匡。颜克为仆,以策指之曰:‘昔日吾入此,由彼缺也。’匡人闻之,以为鲁之阳虎。阳虎尝暴匡人,匡人於是遂止孔子。孔子状貌类阳虎,拘焉五日。匡人拘孔子益急,弟子惧。孔子曰:‘文王既没,文不在兹乎?’”已下文与此正同,是其事也。

“吾少也贱,故多能鄙事。君子多乎哉?不多也。”父子这句话里,不知饱含着多少艰辛的少年回忆……

云“或吴或宋,未可分也”者,以当时惟吴、宋二国上大夫称大宰,诸国虽有大宰,非上大夫,故云“或吴或宋,未可分也”。郑云“是吴大宰嚭也”。以《左传》哀十二年,“公会吴于橐皋,吴子使大宰嚭请寻盟。公不欲,使子贡对”,又子贡尝适吴,故郑以为是吴大宰嚭也。

竟然是太宰嚭,想想也是挺神奇的!

114-117,是“子罕篇”的第七至十一章。

“试,用也。言孔子自云,我不见用,故多技艺。”不被重用,所以要各种技艺糊口。

空空,虚心也。叩,发动也。两端,终始也。

云“今我诚尽”者,谓孔子言今我教人实尽其意之所知,无爱惜也,故云无知也。

正义曰:此章言孔子伤时无明君也。圣人受命则凤鸟至,河出图。今天无此瑞,则时无圣人也。故叹曰:“吾已矣夫”,伤不得见也。

天老曰:“凤象:麟前鹿后,蛇颈鱼尾,龙文龟背,燕含鸡喙,五色备举。出于东方君子之国,翔四海之外,过翱崐崘,饮砥柱,濯羽弱水,莫宿丹穴。见则天下大安宁。”这个凤凰长得有点儿……

包曰:“冕者,冠也,大夫之服。尊瞽,盲也。

弥,益也。颜渊喟然发叹,言夫子之道高坚不可穷尽,恍惚不可为形象,故仰而求之则益高,钻研求之则益坚,瞻之似若在前,忽然又复在后也。

言夫子既开博我以文章,又节约我以礼节,使我欲罢止而不能。已竭尽我才矣,其夫子更有所创立,则又卓然绝异,已虽欲从之,无由得及。

真是高境界的教育家,但没有颜回也困难啊!

117-119,是“子罕篇”的第十二到十八章。

包曰:“疾甚曰病。”

郑曰:“孔子尝为大夫,故子路欲使弟子行其臣之礼。”

大葬,谓君臣礼葬。

当年夫子仅为这个就责备子路至此,不知如果看到后人对他的无限“捧杀”,又该作何感想。

君子于玉比德。子贡之意,言夫子有美德而怀藏之,若人虚心尽礼求之,夫子肯与之乎?

言有人虚心尽礼以求我道,我即与之而不吝也。

孔子不避世,可从此知。

马曰:“九夷,东方之夷,有九种。”

此章论孔子疾中国无明君也。

孔子以时无明君,故欲居东夷。

君子所居则化,使有礼义,故云何陋之有。正义曰:案《东夷传》云:“夷有九种,曰畎夷,于夷,方夷,黄夷,白夷,赤夷,玄夷,风夷,阳夷。”又一曰玄菟,二曰乐浪,三曰高丽,四曰满饰,五曰凫臾,六曰索家,七曰东屠,八曰倭人,九曰天鄙。

这才是高度的文化自信,岂是今日絮絮倡导所能比?

郑曰:“反鲁,哀公十一年冬,是时道衰乐废,孔子来还,乃正之,故《雅》、《颂》各得其所。”

孔子以定十四年去鲁,应聘诸国。鲁哀公十一年,自衞反鲁,是时道衰乐废,孔子来还,乃正之,故《雅》、《颂》各得其所也。

正义曰:案《左传》哀十一年冬,“衞孔文子之将攻大叔也,访于仲尼。仲尼曰:‘胡簋之事则尝学之矣,甲兵之事未之闻也。’退,命驾而行,曰:‘鸟则择木,木岂能择鸟?’文子遽止之曰:‘圉岂敢度其私,访衞国之难也。’将止,鲁人以币召之,乃归。”

其实想想,卫国给孔子的庇护和礼遇还是很走心的。

马曰:“困,乱也。”

若有丧事,则不敢不勉力以从礼也,未尝为酒乱其性也。

包曰:“逝,往也。言凡往也者如川之流。”

言凡时事往者,如此川之流夫,不以昼夜而有舍止也。

有种沧桑的感觉。

正义曰:此章孔子疾时人薄于德而厚于色也。

119-124,是“子罕篇”的最后十二章。

吾止也,止,止而不与也。

“馀人不解,故有惰语之时。”看来勤学好问的学生,自古少有啊!

“惜乎!吾见其进也,未见其止也。”“夫秀而不实者有矣夫!”怜惜之情,溢于言表!

“后生可畏,焉知来者之不如今也?”现在所谓“国学家”们,至少要读懂这句话,否则就别研究“国学”害人了!

“法语之言,能无从乎?改之为贵。巽与之言,能无说乎?绎之为贵。说而不绎,从而不改,吾末如之何也已矣。”一语中的,世人多是“说而不绎,从而不改”啊。

小时候对“毋友不如已者”非常疑惑,因为如果人人都持这种观点,岂不是都没朋友了?现在才明白,说的只是某方面,强调的是学习别人的长处,和“三人行,必有我师焉”一个道理。

万二千五百人为军。

士大夫已上有妾媵,庶人贱,但夫妇相匹配而已,故云匹夫。

子路终身诵之。子曰:“是道也,何足以臧?”夫子再一次毫不留情地怼了小可爱子路!

“岁寒然后知松栢之后雕也”与“沧海横流方显英雄本色”看起来很相似,但细细琢磨,一个安静自守,一个汲汲以求。

“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”总感觉这三句有《心经》一样的力量,给人无尽勇气。

唐棣,栘也,其华偏然反而后合。赋此诗者,以言权道亦先反常而后至于大顺也。

能思其反,何远之有!言权可知,唯不知思尔。

舍人曰:“唐棣一名栘。”郭璞曰:“似白杨,江东呼夫栘。《诗•召南》云:唐棣之华。”陆机云:“奥李也。一名雀梅,亦曰车下李。所在山皆有其华,或白或赤。六月中熟,大如李子,可食。”

125-127,是“乡党篇”的前两章。

王曰:“恂恂,温恭之貌。”

郑曰:“便便,辩也。虽辩而谨敬。”

孔曰:“侃侃,和乐之貌。”

孔曰:“誾誾,中正之貌。”

马曰:“君在,视朝也。踧踖,恭敬之貌。与与,威仪中适之貌。”

便便,辨也。宗庙,行礼之处,朝廷,布政之所,当详问极言,故辨治也。虽辨而唯谨敬。

下大夫稍卑,故与之言,可以和乐。上大夫,卿也,爵位既尊,故与之言,常执中正,不敢和乐也。

说实话,感觉夫子有点累。

摈,谓主国之君所使出接宾者也。

既传君命以接宾,故必变色而加肃敬也。足容盘辟,躩然不敢懈慢也。

“揖所与立,左右手,衣前后襜如也”者,谓交摈传命时,揖左人,左其手;揖右人,右其手;一俛一仰,衣前后襜如也。

“趋进,翼如也”者,谓疾趋而进,张拱端好,为鸟之张翼也。

案诸侯自相为宾之礼,凡宾主各有副,宾副曰介,主副曰摈及行人。若诸侯自行,则介各从其命数。至主国大门外,主人及摈出门相接。若主君是公,则摈者五人,侯伯则摈者四人,子男则摈者二人。所以不随命数者,谦也,故并用强半之数也。宾若是公,来至门外,直当宾闑西,去门九十步而下车,当轵北向而立。其侯伯立当前侯胡下,子男立当衡。其君当轸,而九介立在君之北,逦迤西北,并东向而列。主公出,直闑东,南西向立。摈在主人之南,逦迤东南立,并西向也。使末摈与末介相对,中间傍相去三丈六尺。列摈、介既竟,则主君就摈求辞。所以须求辞者,不敢自许,人求诣已,恐为他事而至,故就求辞,自谦之道也。求辞之法,主人先传求辞之言与上摈,上摈以至次摈,次摈继传以至末摈,末摈传与宾末介,末介以次继传,上至于宾。宾荅辞随其来意,又从上介而传,下至末介,末介又传与末摈,末摈传相次而上至于主人。传辞既竟,而后进迎宾至门。

128-131,是“乡党篇”的第四和第五章。

衣下曰齐。摄齐者,抠衣也。

君门虽大,敛身如狭小不容受其身也。

将升堂时,以两手当裳前,提挈裳使起,恐衣长转足蹑履之。

正义曰:《曲礼》云:“两手抠衣,去齐尺。”郑注云:“齐谓裳下缉也。”然则衣谓裳也。对文则上曰衣,下曰裳。散则可通。故此云抠衣。抠,提挈也,谓提挈裳前,使去地一尺也。

包曰:“为君使,聘问邻国,执持君之圭。鞠躬者,敬慎之至。”

郑曰:“上如揖,授玉宜敬。下如授,不敢忘礼。”

《大宗伯》云:“公执桓圭。”注云:“……圭长九寸。”

《宗伯》又云:“侯执信圭,伯执躬圭。”注云:“……圭皆长七寸。”

《宗伯》又云:“子执谷璧,男执蒲璧。”盖琢为谷稼及蒲苇之文,盖皆径五寸,故《大行人》云“子执谷璧、男执蒲璧五寸”是也。

《礼器》云:“大飨其王事与,三牲鱼腊,四海九州之美味也;笾豆之荐,四时之和气也;内金,示和也;束帛加璧,尊德也;龟为前列,先知也;金次之,见情也;丹漆丝纩竹箭,与众共财也。其馀无常货,各以其国之所有,则致远物也。”

《郊特牲》曰:“旅币无方,所以别土地之宜,而节远迩之期也。龟为前列,先知也。以锺次之,以和居参之也。虎豹之皮,示服猛也。束帛加璧,往德也。”

131-134,是“乡党篇”的第五章。

王曰:“亵服,私居服,非公会之服。皆不正,亵尚不衣,正服无所施。”

孔曰:“暑则单服。絺綌,葛也。必表而出之,加上衣。”

孔曰:“服皆中外之色相称也。私家裘长,主温。短右袂,便作事。”

王曰:“衣必有杀缝,唯帷裳无杀也。”

孔曰:“吉月,月朔也。朝服,皮弁服。”

袗,单也。絺綌,葛也,精曰絺,粗曰綌。暑则单服,必加尚表衣然后出之,为其形亵故也。

凡服必中外之色相称。羔裘,黑羊裘也,故用缁衣以裼之。麑裘,鹿子皮以为裘也,故用素衣以裼之。狐裘黄,故用黄