希尼诗文集经典读后感有感

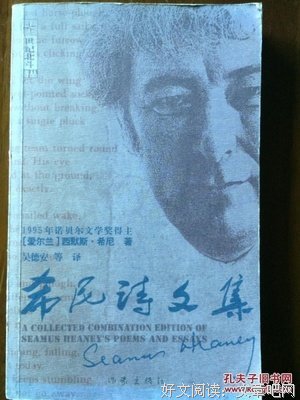

《希尼诗文集》是一本由[爱尔兰] 西默斯·希尼著作,作家出版社出版的平装图书,本书定价:38.00元,页数:460,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《希尼诗文集》精选点评:

●大学的时候,我的梦想之一就是买下这本书。

●我们把鲜草莓囤在牛房。 当浸缸被填满,却发现它们长毛, 鼠灰色的霉菌充斥着我们的窖藏。 草莓的汁水也散发着臭味,一旦脱离母体 草莓便发了酵,它的甜美会变酸。 我常常想哭。真不公平 所有可爱的罐罐都散发着霉烂气味。 年年我都期望草莓之美能长存,虽然知道不能。

●http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8140862.html?from=isnom

●希尼最让我喜欢的是“日常生活的惊奇”,和那种持续的回望——使消失的事物复活,就像Wordsworth那个词:Still,平静的,接受命运持续流淌。学习了,但不太喜欢这样的翻译。

●非常喜欢,好想拥有一本希尼。

●很好,没有刻意营造的怪奇,但饱满,最喜欢的诗人之一

●诗当然还是去啃原文,读翻译愁断肠。后面文论散文值得一看,有些问题的剖析(比如诗歌和诗人的责任,个人碎片等)语言远胜深度

●努力回想精彩的句子……可是,希尼的朴实风格不能断章截取……

●还记得那句话:从来没有一首诗歌,可以阻止一辆坦克。多么又自知之明的希尼啊。

●希尼是我写作最大的老师。

《希尼诗文集》读后感(一):好坏一半

诗歌部分翻译地不错,而且有注释,可以帮助理解。随笔、评议部分翻译的太烂,很多地方没有翻译出作者的原意,只简单翻译了字面意思。但是在大陆,能有找到希尼的诗集已经很不易了。属于绝版书,只能找到电子版了。

诗歌部分翻译的不错,而且有注释,可以帮助理解。随笔、评议部分翻译的太烂,很多地方没有翻译出作者的原意,只简单翻译了字面意思。但是在大陆,能有找到希尼的诗集已经很不易了。属于绝版书,只能找到电子版了。

《希尼诗文集》读后感(二):和希尼一起死亡或复活

世界 非圆即方 可是我们不信邪

一定要死命地square the cirle

一个戒圈 四面墙 几何的轮回高高在上

还是选择默念心经自甘困于自己的孽障

遥不可见的距离存在在触手可及的范围里

对着寂寂的深井 Narcissus的凝视可怕过尤利西斯

浅水一边施舍一边攫取 一个永恒的沐浴仪式

我用我的痴呆佐证你的脚步声的慢慢消失

我的身体是盲文 满是自虐留下的伤痕

破晓的阳光暗中摸索我的头 像赐福的大神

但是傍晚又在我的脚底冷却 似激荡的卡门

我不加考虑地吃掉我的日子 没有甘甜供我吸吮

窃窃私语的草用它的手指浏览我们捉摸不定的沉默

我问草:你妈咪呢? 草也沉默了 于是太阳该出来了

烛光悠悠地在我们中间晃荡 有一根保持我们自尊的灯芯

不会死灭 不会泯灭 不会让我们在黑暗中手足无措

拿不出一个EDC那样的华丽的相机拍下艳丽的照片

但我对准焦距 是谁恰好出现在那样一个小小的框架里

我的微笑是我赢得你的微笑的利器

我的讽刺是我赢得你愚蠢差遣的王牌

《希尼诗文集》读后感(三):译读记

舶良指玄/译

个人的赫利孔

——给迈克·朗利

小时候,人们无法阻止我去看水井。

还有带有吊桶和辘轳的老水泵。

我爱那幽深的坠落、被困的天空,

水藻、菌菇和湿苔藓的气味。

一口井在砖厂,盖着朽烂的木板。

我体会当桶拴在绳子的一端

骤然落下时激起的丰沛的响声

那么深,你看不到井中倒影。

一口浅井在干涸的石渠下

丰产得好像一个养鱼塘。

当你把长长的根拽出柔软的泥层,

一张苍白的脸在井底漂荡。

还有的井有回声,用纯净新鲜的乐音

回应你的叫喊。还有口井令人害怕

从那儿的蕨类和高高的毛地黄间

窜出一只老鼠扑踏过我的倒影。

而今,去窥探根须,用手指搅弄泥土,

像大眼睛的纳西瑟斯,凝视某个泉源

有损成年人的体面。我便写诗

为了照见自己,为了使黑暗发出回声。

注:赫利孔是希腊神话中缪斯女神居住的地方,那里有一口灵感之井,是灵感之源泉。灵感是诗人们最深的迷信。迈克·朗利是希尼的朋友,也是个爱尔兰的诗人。纳西瑟斯是希腊神话中因自恋凝视自己倒影而化作水仙的美少年,是诗人们极其常用的形象,在心理学中也常被提及。潘光旦先生译霭理士《性心理学》将其名译作“奈煞西施”。

ersonal Helicon

For Michael Longley

As a child, they could not keep me from wells

And old pumps with buckets and windlasses.

I loved the dark drop, the trapped sky, the smells

Of waterweed fungus and dank moss.

One, in a brickyard, with a rotted board top.

I savoured the rich crash when a bucket

lummeted down at the end of a rope.

o deep you saw no reflection in it.

A shallow one under a dry stone ditch

Fructified like any aquarium.

When you dragged out long roots from the soft mulch,

A white face hovered over the bottom.

Others had echoes, gave back your own call

With a clean new music in it. And one

Was scaresome for there, out of ferns and tall

Foxgloves, a rat slapped across my reflection.

ow, to pry into roots, to finger slime,

To stare, big-eyed Narcissus, into some spring

Is beneath all adult dignity. I rhyme

To see myself, to set the darkness echoing.

惩罚

我能感觉到

她的脖子上

绞索的拖扯,风

在她裸露的前胸。

将她的乳头

吹成琥珀珠,

摇荡她的肋骨

那脆弱的缆索。

我能看到她在沼泽中

溺死的身体,

那使她沉陷的石头,

漂浮着的粗枝细杈。

她曾是那下面

一棵被剥了皮的小树

被人挖出来

骨头如橡木,脑子似小桶:

她被剃过的头

像黑谷地收割后的残茬,

她的蒙眼布是条脏绷带,

她的绞索是枚戒指

珍藏着

爱情的记忆。

小淫妇,

在人们惩罚你之前

你有亚麻色的头发,

缺乏营养,你

焦黑的面庞曾经漂亮,

我可怜的替罪羔羊。

我几乎爱上了你

但那时我也只会,我知道,

将沉默的石块投向你。

我是狡黠的窥淫人

窥看你大脑暴露的

变暗的沟回,

你网状的肌肉

和所有你那些编着号的骨头:

我沉默地伫立

当你背叛了的姐妹们,

涂着柏油,

在栏杆边哭泣,

我默默地纵许

这文明的暴行

更领悟了这严酷的

族群的、私密的复仇。

注:希尼写过很多描写沼泽中的尸体的诗如《沼泽女皇》、《格拉伯男尸》。《惩罚》是我比较喜欢的一首。沼泽是爱尔兰的基本地形构造。诗的前半部分描写希尼在照片上看到过从沼泽中挖出的2000年前的女尸,一位因通奸(在今天可能只算得上未婚同居而已)被族人处死的女孩(这样的故事在中国民间也不少见),今天作为考古发现呈现在人们面前。倒数第二段描写希尼当时的爱尔兰天主教女孩因为嫁给英国士兵而被涂以柏油示众。对比与冲突的感情是希尼在很多作品中令人喜欢的地方。

(此处注释参考吴德安先生《希尼的诗歌艺术》一文,即作家出版社2001年版《希尼诗文集》代后记)

unishment

I can feel the tug

of the halter at the nape

of her neck, the wind

on her naked front.

It blows her nipples

to amber beads,

it shakes the frail rigging

of her ribs.

I can see her drowned

ody in the bog,

the weighing stone,

the floating rods and boughs.

Under which at first

he was a barked sapling

that is dug up

oak-bone, brain-firkin:

her shaved head

like a stubble of black cornb

her blindfold a soiled bandage,

her noose a ring

to store

the memories of love.

Little adultress,

efore they punished you

you were flaxen-haired,

undernourished, and your

tar-black face was beautiful.

My poor scapegoat,

I almost love you

ut would have cast, I know,

the stones of silence.

I am the artful voyeur

of your brain's exposed

and darkened combs,

your muscles' webbing

and all your numbered bones:

I who have stood dumb

when your betraying sisters,

cauled in tar,

wept by the railings,

who would connive

in civilized outrage

yet understand the exact

and tribal, intimate revenge.

后记:

最近读了些西默斯·希尼的诗。和七年前初读的感觉相仿佛,时至多年仍感到很难进入他的诗营造的世界。就我片面的阅读经验来看,他的诗太具体、琐细。那些关于农家日常生活、农场和沼泽地中的植物,爱尔兰的历史和政治等对他来说具体而微的事物对我来说太过抽象。多数时间读他的诗如同听出身于村庄的老学者絮絮叨叨的回忆童年时光(多半时间都是用来回忆),对文化的反思、对政治的批判也都笼罩在那种村庄生活回忆的沉浸式环境中。他写诗的方式也稍嫌简单,很多诗都是开头叙述得巨细无遗,结尾收住用来说理,没有更出人意料的安排,也少有悠长的回味。藏拙的手段和过于平静的叙述环境有宝贵的地方,但却使人难以忍受毫无起伏的连续阅读。也许是我年轻躁进,先将他的书收好吧。收起来前,将其中我较喜欢的两首翻译出来,算是对这段时间阅读的交待,也算是更深入的学习。翻译希尼没有过去翻译布莱克、罗特克、麦克利许等时的畅快感觉,他的语言太具体,使译者没有太大的发挥母语才能、再创作的空间。回忆过去看过的希尼译本,风格似乎也都很统一。

《希尼诗文集》读后感(四):从《舌头的管辖》想到的

牟仃/文

希尼在自己的论文《舌头的管辖》中对英国著名诗人T·S·艾略特的诗作进行了分析,这可以说是对艾略特诗歌进行一个维度理解的钥匙。想当初,我像啃硬骨头一样,或者有时像囫囵吞枣似的读完了艾略特的诗歌集《四个四重奏》。要说阅读的愉悦感,虽然有,但那是不多的。更多的是大量堆砌的“非个人化”的客体对应物意象像一道又一道的艰难屏障,阻碍着理解和思考的顺畅性。提到艾略特就不由得想到美国诗人庞德,这个诗人也是擅长设计捉迷藏的语言游戏的高手,两位诗人都属于那个特定的社会和时代环境所产生的对诗歌表现形式的传统进行颠覆性反叛的诗人,都是极端的非理性化诗歌,黏滞取代了明晰,语言的形式就是和表达内在价值取向的思想相适应。而诗评者却用理性化的方式对其进行变通的解读和阐释。艾略特的《荒原》是最有代表性的,诗评者普遍将其看作西方文明在战后衰退的现状在诗人个体意识上的反应,其表现形式就体现在文学艺术形式的突变。一种精神上的“荒原”感深深笼罩者作者,如同诗人米·沃什所说的那样:没有人能够幸免承受荒诞、虚无、无意义的时代压力,对时代的世风沦丧的绝望使他重新乞灵于古典的文化精神,大量的西方古代神话、圣经传说和各种文学历史典故及自创的生存场景隐喻化意象和非理性哲学观念呈意识流般的碎片充斥在诗歌中,几乎每页诗歌的下面都有大量的注释。曾有人称“博尔赫斯是作家们的作家”,而“曼德尔斯塔姆是诗人的诗人”,我认为,T·S·艾略特也是一位典型的诗人和作家们的诗人。他的诗作就像一个巨大的世界文化历史博物馆,与其说是在写诗,不如说是在通过肆意挥洒他头脑中蕴藏的文化知识碎片来释放他对现代社会的绝望感并企望人类走上自我救赎的古典主义道路。《荒原》这首诗是献给美国当代诗人庞德的,两人的诗风尤为相近,我曾读过庞德的《比萨诗章》。如果没有注释,一般的读者很难完成对诗歌的阅读,基本上是不知所云。即使靠注释,也是似懂非懂,一知半解。传统的对诗歌的审美期待方式已经被消解,无数语言障碍连缀着使人无从找到顺畅理解的路径。希尼在论文中曾将艾略特和曼德尔斯塔姆作了比较,找到了两个诗风迥然的诗人的共同之处:两位诗人都在中年危机时刻转向佛罗伦萨的伟大诗人——但丁。其中的共同媒介大概是《神曲》中提到的罗马诗人维吉尔。希尼写道:“在《地狱篇》中,漫游者和向导在被奴役的幽灵中穿行,来到他们自己成为其原型的命运,一如艾略特的诗在它自己发明的阴森洪水上推进。......直觉的、即兴的、本质抒情的舌头作为管辖者的位置已被一个其功能更像一位忧伤贵族的嗓音所取代,后者富于沉思、具有权威,然而仅仅是略微依依不舍的意识到他已失去的活力和逍遥。”是的,浪漫主义的明朗恣意挥洒被晦眛的暗示所取代,舌头于是迟疑不决、趑趄逡巡......不过那个俄国诗人更关注的是语言学方面的问题,据说俄语发音具有一种雕塑感,有诗评者称曼德尔斯塔姆将这种雕塑感柔和化,我不懂俄语,无法真切体会那种雕塑感的质地。而艾略特“更关注可以从一部艺术作品中获得的哲学和宗教上的意义,更关注该作品的真理分量而不是它的技术/美的分量,它的文化力量和精神力量的氛围。艾略特召唤的是但丁作品严厉和教喻的形象,鉴于他拥抱宗教信仰,他正是屈从于这种形象,以便在他自己的作品中重新塑造他。”(《舌头的管辖》)所以,《荒原》会使人联想到维吉尔和但丁在《神曲》中相遇的场面,通过这种对位方式的类似相遇,诗人还原了自己的命运原型从而找到新生或重生之路。

诗人为什么将自己的这篇论文命名为“舌头的管辖”,大约是认为写诗的过程是一种有意识进行自我表达的克制性的一种形象描述,一种没有克制的和对语言不进行筛选的随意书写,不是进行诗歌的创作,而无异于一篇寻常的普通文章。比如艾略特的诗歌,看起来意象庞杂纷呈,但肯定是经过他精心的有目的性的选用的,必定有一个理性的前期思考铺垫,呈现出非理性的甚至可能使一般读者目瞪口呆的诗歌语言形式。当然,艾略特的有些诗歌语言也有较清晰的指向,有的诗就像在讲述一个生活的小故事或一个生活的片断。比如《一位夫人的画像》,表现了男人和女人之间充满悬念的微妙关系,其中不乏耐人寻味的句子,“就这样我们的闲聊渐渐离题/在微小的愿望和细细捕捉的遗憾里;/伴着小提琴降低的调子/和遥远的短号混在一起,......”还有,“我的大脑里开始了一种沉闷的节奏。/荒唐的敲打出一支它自己的序曲,”在这种语言氛围里,爱情的展开关系是暧昧的,充满了不确定性,延续和中断两种可能性笼罩整个过程。诗中巧妙的引入了《罗密欧与朱丽叶》及希腊神话的典故:“一片朱丽叶坟墓的阴森气氛,”还有:“你无懈可击,你没有阿基里斯的脚踵。”前一句象征出两人的幽会场景充满死亡的压抑氛围,后一句,阿基里斯被母亲倒提着到冥河水中浸过,但水未浸到脚踵,于是他成为一个刀枪不入的神人,这里暗示出诗中的人物虽然貌似出色实则是普通的易受各种外在伤害的凡人,这里也许省略了一个转折词。诗中“我”和“你”的对话充满试探和犹豫,意义是浑浊的,充满多元性。她说:“啊,我的朋友,你不知道,你不知道,/生活是什么——而你是个将生活握在手中的人;”夫人的语言仿佛有着某种鼓动性和诱惑性,“青春是残酷的,不容悔怨,/青春对着它所认不出的处境微笑。”青春也许就是一种冒冒失失的感性化冲动。而“我”却想到:“我已经埋葬了生活,春天的巴黎,/我感到无比的宁静——看到这个世界”,这里,“我”有点未老先衰的感觉。两位主人公彼此诉说自己对生命的感受,彼此倾听对方内心世界涌流的各种对生存的迷茫情绪。这对话“声音回旋,像八月的下午的一把破提琴/走了调,但吱吱不停的旋律;”。而诗的最后“我”想象到“她”死了的情景:“她死了,留我茕茕独坐,笔在手中,/烟从房顶散落下来;狐疑重重,好一阵子,......现在我们谈论到死亡突降——我真应该有权微笑?” 诗中所有跳跃的意象和意义模糊的的对话都朦胧的预示着这种关系的悲剧性结局,而诗中的“我”就像一个当代人的缩影,投身于任何关系中都处于一种没有支撑点的无助和被动之中,自我的抉择由于对前景的不明朗预测缺少清晰的果断性和主动的积极状态,“我”只不过是一个生活的“懦夫”。于是会将周遭所有目击耳闻的物象化神奇为卑琐,化光明为晦暗,在所有具备不确定性的多元意义的诗句里,对当下世界贬抑的否定态度却是确定性的,勿容置疑的。“啊,可是当一台街头钢琴机械的,疲惫的/重新奏出一支老掉牙的普通曲子,”和前面“还有破铜管的/咏叹调”及“八月下午的破小提琴/走了调的,”互相呼应,都昭显着生存状态的一种一元化的式微趋势。也许我对这首诗谈的太多,但确实我不得不为此诗的一种有机整体性所折服。而在《序曲》中,艾略特写道:“你瞌睡着,观望着黑夜显示出/成千上万个污秽的意象——/这些意象构成了你的灵魂,//你卷着头发的纸带子,/或用两只腌臜的手掌/捏着黄黄的脚底心。”诗人的笔下充斥着时代丑陋的物象,那种世界末日情结,那种精神绝望感和生存颓废感是显而易见的。“用手擦一下你的嘴,然后大笑,/世界旋转着,像个古老的妇人/在空中捡煤渣。”而在《东库克》中他干脆写道:“我对我的灵魂说,静下来,让黑暗降临到你身上,/那将是上帝的黑暗。就像在戏院,/灯光熄灭,是为了让布景换下,/带着翅膀空洞的隆隆声,黑暗上的黑暗的运动,”这最后一句使我联想到美国诗人普拉斯所写的“沉寂中的沉寂”,诗人之间神交般的共鸣......诸如此类的灰暗意象在诗人的诗中比比皆是......而集大成者,当推《荒原》。在《荒原》的第一节中,他写道:“四月是最残忍的季节,哺育着丁香,/在死去的土地里,混合着记忆和欲望,拨动着/沉闷的根芽,在一阵阵春雨里。/冬天使我们暖和,......”这首诗突兀的使用一种反传统审美的价值取向,摒弃了通常的陈词滥调,对春天进行移情化的诅咒,而寒冷的冬天反而使我们温暖。而另一句“注视着光明的中心,一片寂静。/凄冷而空虚是那大海。”这后一句又是引用德国剧作家瓦格纳的歌剧《特里斯丹和伊瑟》中的台词典故,刚好用于现代社会文明衰败和物化性虚无最贴切的典型象征。“去年你种在花园里的尸体/抽芽了吗?今年它会开花吗?”与前面引用的但丁《神曲》中地狱篇中的典故“我从没有想到死亡毁了这么多人”相呼应,表达了诗人对一战毫无意义的毁灭生命的屠杀的强烈控诉,特别是这种历史记忆对人的精神谋杀。生命不断的繁衍,但更多的只是一种类似于死亡的繁衍,虽生犹死......在《荒原》中,有太多的典故和意象的大跨度跳跃呈现,要解读其能指的所指,是我等所拥有的知识结构储备所力所不逮的,只是《荒原》为我阅读诗歌打开了另一扇陌生的门,一扇离经叛道的门,如同当年阅读詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》一样,阅读时虽然要经历许多跌跌撞撞、磕磕碰碰的语言障碍和语义所指的盲点,但是我们会有一种耳目一新的感受,会叹服作者的宏大智慧和敏锐的洞察力及对生活的切入角度。最主要的是他所采用的前无古人的创新语言表达形式,那些语言表达中大量的似是而非的个体化创词甚或是悖论式的哲学性价值判断结语让我滞留在字里行间,踯躅徘徊,不自觉的调动大脑的思考功能,心骛异在,驰骋想象,用自己思考中呈现的物象去努力填充那些语义空白。除了审美,还有其他更深入的追思。通过诗歌,他以此来切近和趋向自己最为神往的理想境界,这也许是他大量运用各种文化历史宗教典故的初衷,于是,语言成了神话、宗教、哲学思想的最佳载体。艾略特和同时代其他的艺术家不约而同的诉诸了一种对当代世界传统价值体系崩溃、混乱、信仰缺席的忧患意识的同构表达,隐蔽于其中的是对人类救赎的可能性诉求。这时,我不由得又想到庞德、赫尔曼·黑塞·、里尔克、索尔·贝娄......虽然这些作家作品具有不同的风格,但是他们都有一种时代的同质性。

由《对舌头的管辖》的阅读引出上述离题的感悟,也是由一个诗人引到其他的诗人,他们写诗都是对舌头——语言进行自己独有方式的管辖,运用自己对外部世界的观察和价值评判及对内在心灵的深入挖掘反思来对语言进行独辟蹊径的理性整合和下意识的感性表达。美国诗人弗罗斯特曾这样说过:“一首诗开始是喉咙里的一口痰,是一种思乡情绪,一种相思病,他发现了思想,思想发现了语言。”写诗就是一个诗人返乡治疗相思病的过程,随着诗歌语言的展开,撩拨发掘出那些被遗忘的古老而珍贵的记忆,并使得思想繁衍生长,即使这思想是模糊的,但具有某种探索性而使作者为之辗转反侧、魂牵梦萦。诗人为什么写诗,正如艾略特所写的:“来到你在的地方,离开你不在的地方,”因为“你在的地方正是你不在的地方。”写诗就是奔赴个体精神所应该在的地方。用艾略特的诗歌一首来结束本文:

空心人 五

在思想

和现实中间

在动机和行为中间

落下了阴影

因为你的是王国

在概念

和创造中间

在情感

和反应中间

落下了阴影

生命十分漫长

在欲望

和痉挛中间

在潜在和存在中间

在精华

和糟粕中间

落下了阴影

因为你是王国

因为你的是

生命是

因为你的是

世界就这样告终

世界就这样告终

世界就这样告终

不是嘭的一声,而是嘘的一声。

2010.5.5