中国哲学简史读后感锦集

《中国哲学简史》是一本由冯友兰著作,中华书局出版的精装图书,本书定价:39.00元,页数:448,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中国哲学简史》精选点评:

●清晰明了

●看着的时候会对自己以前对《论语》《道德经》的理解重新思考,并且觉得“啊,要重新读一遍了”。冯友兰的孔子,和我之前理解的不太一样。从前我只觉得孔子是知世故的老先生,现在反而觉得他很厉害,五十岁了又周游列国。

●读过又像没读过,真是好书。

●刚一知道,就什么也不知道了。

●班里的开心学霸讲:“冯的中国哲学太水了。”我…害怕…不跟这些西哲狂热粉玩

●这次只读儒家,也读不懂。还会再回来读的

●挺好的入门书。百家争鸣那个时期最有意思。对佛学的介绍有点浅了。

●人总是要说很多话,然后才能归于缄默。

●简洁明了,语气生动,很适合我这种门外汉略窥门径

●人往往需要说很多话,然后才能归入潜默。(最后一个禅宗故事没有看懂……)

《中国哲学简史》读后感(一):冯友兰《中国哲学简史》笔记

道家主张无为,并不是叫人完全不动,或不做任何事情。它的用意是叫人不要以多为胜“少”就是要抓住要害;也意味着,行事为人不要矫揉造作,不要恣肆放荡。

“德”,它就是事物天生的本性。

老子还强调人要弃智。老子看到,知识本身就是欲望的一个对象;它也使人们能更多地了解和获取欲望的对象。知识既是欲望的主人,又是欲望的仆人。人的知识越多,就越不知足,不知止。因此《道德经》第18章说:“智慧出,有大伪。”

《中国哲学简史》读后感(二):通俗易懂的哲学史

这是可以说是我看过的最好的哲学简史了,提到哲学史,大家印象中总会有枯燥乏味的念头从头顶冒出来,毕竟我们已经从马哲中受够了。

1、也许是年龄阅历到了一定的程度,读起来和散文一样流畅;

2、如果你晚上害怕神神怪怪的东西,而不敢出门,那么更应该读一下此书;

3、读过此书,你就能明白我的文化是如何循序渐进的刻入到我们的基因中的;

4、虽然每一本哲学史,都是作者对历史、文化的理解,而我们读书,又是对作者感悟的一种理解;即便如此,还是开卷有益的,能够拓宽我们世界观的

5、虽然文明的起源目前还不明了,我们的文化也有一部分湮灭在历史当中了,从此书中,还是能管中窥豹的,为我们的悠久历史文明深深向往。

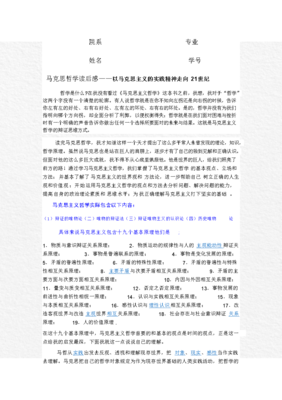

《中国哲学简史》读后感(三):中国哲学简史思维导图以及部分摘抄

思维导图:

xmind文件去公众号领,图片发出来老降清晰度摘抄:

今天各国政治家用来维持国际和平的方法,与春秋战国时各国政治家试用过而未成功的方法,何其相似。注意到这一点是有趣的,也是令人丧气的。

这是一个在政治、社会方面的黑暗世纪,悲观主义极为流行。有些方面它很像欧洲的中世纪,时间也有一段是同时。这时候,在欧洲,基督教成为统治力量;在中国,新的宗教——佛教迅速发展。可是,若是说,这是文化低落的世纪,那就完全错了——有些人就是这样说的。恰恰相反,如果我们取“文化”一词的狭义,那就可以说,在这个世纪,在几个方面,我们达到了中国文化的一个高峰。绘画、书法、诗歌和哲学在这个时期都是极好的。

可是他仍需思及全体,才能认识到全体不可思。人需要思,才能知道不可思者;正如有时候人需要声音,才能知道静默。人必须思及不可思者,可是刚一要这么做,它就立即溜掉了。这正是哲学最迷人而又最恼人的地方。 庄子在另一方面,认为是、非的概念都是每人各自建立在自己的有限的观点上。所有这些观点都是相对的。

哲学不报告任何事实,所以不能用具体的、物理的方法解决任何问题。例如,它既不能使人长生不死,也不能使人致富不穷。可是它能够给人一种观点,从这种观点可以看出生死相同,得失相等。从实用的观点看,哲学是无用的。哲学能给我们一种观点,而观点可能很有用。用《庄子》的话说,这是“无用之用”(《人间世》)。 例如,天下雨了,不能出门,大人能理解,不会生气,小孩却往往生气。原因在于,大人理解得多些,就比生气的小孩所感到的失望、恼怒要少得多。正如斯宾诺莎所说:“心灵理解到万物的必然性,理解的范围有多大,它就在多大的范围内有更大的力量控制后果,而不为它们受苦。”(《伦理学》,第五部分,命题Ⅵ)这个意思,用道家的话说,就是“以理化情”。 如斯宾诺莎说的:“无知的人不仅在各方面受到外部原因的扰乱,从未享受灵魂的真正和平,而且过着对上帝、对万物似乎一概无知的生活,活着也是受苦,一旦不再受苦了,也就不再存在了。另一方面,有知的人,在他有知的范围内,简直可以不动心,而且由于理解他自己、上帝、万物都有一定的永恒的必然性,他也就永远存在,永远享受灵魂的和平。”(《伦理学》,第五部分,命题XLⅡ)这样,圣人由于对万物自然本性有理解,他的心就再也不受世界变化的影响。用这种方法,他就不依赖外界事物,因而他的幸福也不受外界事物的限制。他可以说是已经得到了绝对幸福。

《中国哲学简史》读后感(四):我也曾望向夜空

你说,我们中国有自己的指导哲学吗?肯定有的呀,马克思在此,想啥呢!你怕不是不想混了。那你说我们中华上下五千年,是否有独属于我们自己的哲学呢?我想肯定是有的。我们中华文明繁衍生息至今,中华文脉自先秦《诗经》《离骚》开始,便开启了几千年的长途跋涉,历久弥新,肯定有种东西支撑起无数前辈,无数执牛耳者上下求索。以前很多人都想尝试统一这道德文章,可是这很难啊,更何况他们自己就身处其中。站在球上的人,是不知道自己身在一个球上的,唯有从这个球上跳出来,他才能看到边界,看清全貌。

在我们日常生活中,我们很少提及中国的传统哲学,就是提及,貌似也是古朴的五行唯物主义。但是我们常常会说我们有自己的处事哲学,在这其中,我们可以看到儒家的克制复礼,道家的道法自然,佛学的舍与得,还有浪漫,法度,入世与出世等等等等,这是一笔巨大宝藏。但是相比于西方追求实验,重视计算的科学不同,他们现在是显学,只因为我们过于强调自我修行,现在我们这些反而变成了玄学。不禁想到古人科举取仕,只考四书五经,做道德文章,受孔孟之道教化,不断向内求索,因为古人相信内心崇高之人定能胜任诸多工作,以现在的眼光来看,这也太过于儿戏不注重实际,且缥缈。但中华文明延续至今,中华文脉至今仍在跳动,正是由于古代的文人们这样前仆后继地求“道”,寻求外王内圣之道(外王内圣出自冯友兰《中国哲学简史》)。

最近看了动画电影《姜子牙》,网上褒贬不一,有谈电车难题的,有说阴谋论的,还有说我命由我不由天的(笑笑)。如果把姜子牙想象成一个士大夫,天尊是君主,很多问题,主题什么的就会特别清晰明了。士大夫他有着自己的理想追求,这个追求在中国传统称之为“外王内圣”。内圣,就是说他的内心致力于心灵的修养,外王,是说他社会活动中好似君王,当然也不是一定要成为君王,但是从某种意义上说,君主应该拥有高尚的心灵。冯友兰在本书中总结到,在中国传统,圣人应具有内圣外王的品格,中国哲学的使命就是使人得以发展为这样的品格。当然这里的圣人非穆罕默德耶稣之类的圣人,他非全知全能展示神迹,他也是普通人,做着普通的事,只是他所做的事对他有着不同的意义,他有着高度的觉解。

说回那个叫姜子牙的士大夫吧,他在《六韬》中写到“天下非一人之天下,乃天下人之天下”,他只想荡尽天下不平事,一剑霜寒十四州(这个是我猜的)。至于他为什么会爆衣变成奥特曼,不是天降猛男,而是因为他真的成圣了,达到了那个所谓的内圣外王状态,怎么还不许人家加个buff不是。

其实说的那么多,我只想探究我们该如何认识这个世界认识自己。中国人更偏向于实践加思考,当然我也是这样的,只是一时跑偏罢了。可是那么多年的马克思唯物主义教育告诉我们,实践是认识这个世界的唯一方式,我们的想法只是这个世界物质的映射,我们这样的那样的,全面的片面的,狭隘的深刻的云云想法只是大家不同程度不同角度的实践罢了。看看周围那些形形色色人吧,路上行色匆匆的人,酒桌上侃侃而谈的人,房间里咄咄逼人的人,那些讨生活的,追寻理想的,浑浑噩噩的,唯唯诺诺的,这样的生活百景图,几千年来不断上演,所谓的太阳底下无新鲜事,那么我们和那些古人们又有什么区别呢,我看到的世界更大,我掌握数理化,还是因为现在信息大爆炸(我去,咋还压上韵了),脱去这些层层外衣,这些物质的皮囊,我们的内心有长进吗,我的答案是,没有,甚至还有些倒退,物质的增长带来内心的膨胀,内心的野望从囚笼中逃脱,我们也将成为物质的奴隶,心中的自留地被吞噬殆尽,从此,意识真的就是物质的“映射”。我们明明站在巨人的肩膀上,为何我们却只能看到眼前,发展的问题只能用发展解决,这句话真的很棒,所以我要在生活里苟且了,等待那个所谓的发展,我想它也不一定是万能的。也请那个意识的主观能动性多发挥点作用吧。

当然,不可否认,中国的哲学过于强调心灵的修养,弄不好就被当成心灵鸡汤。人类发展的现在阶段,发展最快速的时间段就是最近两百年,在唯物科学的大旗下,仿佛一切都是那么的唾手可得,我们也终于知道了我们终究生活在一个球上,什么天圆地方,什么内心潜流,客观实在的才是真实存在的,我们从未像现在这样相信外在物质。

起初我们想象这个世界,思考人与世界的关系;后来我们开始思考思考本身;再到后来,我们怀疑我们是否能够思考,开始质疑逻辑本身是否有逻辑;还有人认为我们的语言不是一门好语言,他会失真,他会歧义,数学语言才是这个世界最好的语言。只有意识龟缩在角落。我知道,现在的我们比以往的人类知道的更多,世界的线条也从未如此的清晰,可是,这又怎么样呢!?这个世界越是宏大就越显得我渺小,孤独长满山坡,开始生命的流亡(这里感谢鱼翅,太喜欢这两句了)。

我可以很严谨求实的对待知识,我可以一丝不苟的去工作,我可以善良平和的对待他人,可我还是很难面对内心的变化,那些好的,坏的,丑陋的,渴望的,讨厌的,向往的。我没那么高尚,也没那么美好,我就只是一个普通人。

想起了《三体》的最后一幕,整个宇宙将要坍缩重新开启,昔日那些如归零者那般强悍的文明,在面对宏大叙事时,也终究是一个大一点的蚂蚁,他们会在漂流瓶留下什么呢?不知道,反正我写的是:“地球,一颗美丽而又漂亮的蓝色星球。”我知道了,越是在物质的倾轧下就越显得人性的宝贵。

江畔何人初见月?江月何年初照人。 人生代代无穷已,江月年年只相似。

抬头望向天空,今夜无月,百无聊赖。

人往往需要说很多话,然后才能归入潜默。