《我弥留之际》读后感精选

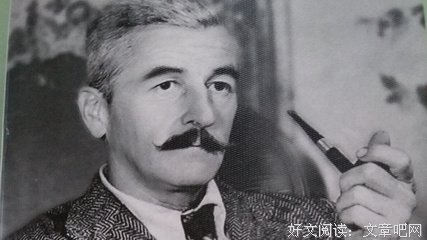

《我弥留之际》是一本由[美] 威廉•福克纳著作,浙江教育出版社出版的精装图书,本书定价:42,页数:272,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我弥留之际》精选点评:

●比起小说原来可以这么写的惊叹,我还是停留在较低层次的疑问:小说干嘛要这么写

●太难读了吧,读了好长时间.....过程中好想砍死安斯!!!怎么可以有这么不要脸的人,从不付出,只求回报。每次看皮保迪骂安斯就觉得好爽!!!不是很理解达尔是怎么疯的,行文中可以看出他神志不清的地方,但他是本来就疯呢还是大家说他疯他才疯的......

●苏童介绍说:我们需要读有点难度的书。这本书我读得很辛苦,即便在已经知道故事梗概的情况下。书中每一篇都是以某个人的第一视觉来展开叙述,因为一篇的篇幅较短,因此常常转换视觉,这样读下来很累。以前有位读哲学的女网民说不读文学,因为文学太简单。我建议让她来读读福克纳,读读《喧哗与骚动》。不过这两者又岂是可以这样比较?

●一句“妈妈死了”写了这么多,不愧是心理描写大师。

● we miserable people endure; they happy go luck

●星星少了显得俺贼没品,读起来真的太折磨人了。其中女儿某一章,老长一段独白没有一个标点。意识流就要没标点?意识流就可以不顾及语法?艾迪篇仿佛是从混沌中抽离出的,在我要给此书跪下的时候带来读下去的一线生机。

●开了眼界!只有看起来这么简单就达到了,残忍才会显得更加残忍。“我管不过来,我要撒手人寰,我想得美。”

●在書裡睡了一整天。「我們的生命怎麼就悄然化成一些無風、無聲、疲憊著重複的姿態;化為沒有手在沒有弦上撥動的古老的振響的回聲。」

●从短篇入门,再来读福克纳的长篇,难度降低了不少,本德伦一家人集中了人间所有的苦难和虚伪,从任何一个人物的角度都无法表达清楚,这种多视角的转换实在是太聪明的安排了。

●对我来说太难读了,这样频繁的视角转换让人觉得好累。

《我弥留之际》读后感(一):《我弥留之际》|they endured.

《我弥留之际》|they endured.

“我做错了什么?”

“人生来就是受苦的。”

——人这一生,大概就是要经历很多。所以在生命的末日,回顾一路种种,大概也要感慨一下这一生艰辛,熬过来实属不易。

文学无用吗?也不是。有的作品记录历史,有的批判现实,有的揭露人性,有的警醒世人。我们在书中认识真善美,在现实里经历罪与罚,可能相差悬殊,却总能给予些许慰藉。

《我弥留之际》读后感(二):如此福克纳,我弥留之际有感

我明白了话语是最没有价值的,人正说话间那意思就已经走样了。

第一,多视角

通过不同人物的内心的描写来完成整个故事的述说,多视角的切换初期在阅读体验上会有一定的困难,从中段开始渐渐变得很有趣。每个人仅仅看到了部分,拼凑起来才是整体。同时,一般都是通过几个情节的发生来塑造一个人物的丰满,在福克纳的多视角下,可以通过不同人物对一个故事情节的描述来迅速的建立一个立体的人物。

第二,黑色荒诞

从开篇安迪的死亡,暴雨冲桥,骡子的死亡,卡什断腿,朱厄尔失马,达尔疯狂入院,小说充满着灰暗色的氛围,哀伤层层递进,却在最后突然转向,安斯在完成妻子安迪的入葬要求“ 在她死后将她的尸体运到杰弗生与娘家人葬在一起 ”之后,装上了假牙,瞬间再婚,好像愉快地开始了新生活,简直匪夷所思。

死亡好像跃然纸上,珍惜眼前的生活。

《我弥留之际》读后感(三):只能读到那么多了

11.8万字,看了7个小时,本质上是个特别无聊的故事,人物关系写下来再看会有很大的帮助,编者在小说开始前放了人物关系介绍。每章都是以第一人称写,没有人物关系铺垫的话,会有点莫名其妙。我曾经这样看了差不多三分之一,又退回去看了人物关系,最后重新看了一遍。

福克纳1897年出生,1949年即52岁获得诺贝尔文学奖。1930年即33岁写了本书,本书是他的代表作,再年轻两岁的时候他写了《喧嚣与骚动》,那本书就让他名声大噪了。获得诺贝尔文学奖的原因是——因为他对当代美国小说做出了强有力的和艺术上无与伦比的贡献。属于每个字都看得懂,但是抽象到令人不解的原因。

这本小说也是这样的感觉,表面上就是一个中老年妇女重病去世,离世前要求葬回没有任何亲人关系的娘家,于是全家六口人组成了一个特别不靠谱的送葬队伍去完成她的遗愿。六个人里面包含自私吊儿郎当的老公,生前对她也不咋地,但是她死了以后老公突然拿出这辈子最大的坚韧送她回娘家;有点轴但是做事认真性格隐忍的大儿子,帮她打理好了棺材,在送葬途中把腿摔断了却一路忍耐,全家还特别不靠谱的用水泥给他固定短腿;二儿子,性格暴躁,玩世不恭,和路人发生了口角就放了莫名其妙的火结果被关进了疯人院;三儿子,感觉脑子有点问题,从来答非所问,最爱自己的马;四女儿,十七岁未婚怀孕一路上在纠结怎么流产;五儿子,还很小,存在感比较低。

他们的旅途给人一种一直在往前走又毫无进展的感觉,也没有在每一个细节上平均用力,因为全是每个人视角下面的第一人称,有些故事就像断了线的风筝,好像聊天的时候突然讲话的主题就不想聊了,后来发生了什么只靠脑部。

我就看懂那么多。

《我弥留之际》读后感(四):一个家庭的黑色幽默

我弥留之际 威廉.福克纳【美】 经典小说的特别之处就是异常的写实,对于人物的写实和情节的写实。 没有完美的人物,没有完美的结局,也没有完美的体验。但每个人都是特殊的,每个情节都有特定的目的,甚至于每个细节都有存在的道理。 这本书其实更符合福克纳的气质。创新的写作模式和表达手法至今仍影响大批的爱好文学从事创作的人群,可见其价值!至今也只是第一遍读,读完之后也深深被折服,折服在于只看懂了百分之五十,不能再多了。这一半仅仅只有具体的内容走向和人物结构,剩下的一半私以为并没有得到收获,主要体现在作者的用意和目的并没有很好的得到理解,所以说剩下的一半需要更多的时间和精力来再次仔细的品味。此书需得购买! 这本书以《我弥留之际》来命名很有特点,因为看过开头就已经能够了解到弥留人世的母亲已然逝去,而回归娘家的路途中也是以大儿子亲手完成的棺材作为的载体,所以只以题目来理解更像是母亲的意识并没有逝去,尤其书中一章节有母亲的内心独白为支撑更显得情节上的丰富,母亲仿佛意识凌驾于一切,以一个旁观者纵观整个路途的过程,直至最后的到达。作为木匠的大儿子卡什摔断了腿,挚爱的二儿子达尔放火烧了谷仓被以全家人背叛的方式一生监禁于精神病医院,爱马的三儿子朱庇儿最终卖掉心头好运送母亲的灵柩更近故乡一步,懵懂无知的四儿子则更加的抽象,关于他的章节多次提及“妈妈是鱼,达尔是哥哥,卡什是哥哥”以及常看到的幻觉到底有什么隐含的含义并没有理解。较小的篇幅提及的这个家庭唯一女儿的不幸的降临和无知的渲染也就可有可无了。悲剧的累加还是悲剧,快乐的累加则是幸福。至于这个家族的父亲,这个葬礼刚刚完成后就找到新的太太的父亲则就更加的不近人情,为这个背后的主人公的母亲角色添加了更多的不值与挫败。很多人说在这本小说里看到了人性的丑恶和亲情的薄弱,不可否认。可是其中也有默默的温情和付出在其中,也不能否认这也是爱。 开头就说了,经典的文章之所以经典,是因为更加贴近我们的生活。我们的生活并不完美,虽然我们都在向往着完美,真实有时候才是触动我们灵魂的蹊径。能够坦然面对这生活中不平,也能欣然接受这生活中的荣誉,我想这就是作者的目的之一吧。 最后还有很多话想说,可是生活都是每个人自己的,可能有时候还是需要自己独立的去思考才是道理,各自勉励。 (本书完)