一课经济学读后感1000字

《一课经济学》是一本由[美] 亨利·黑兹利特著作,中信出版集团出版的精装图书,本书定价:58,页数:248,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《一课经济学》读后感(一):看向全部

关于经济学的书,真的不能一课学完。虽然本书叫《一课经济学》,但是想要有自己的理解和见解,去看一些经济学专业书吧。拾人牙慧有可能会误入歧途。

作者的中心思想很简单:要从全面看待经济政策的影响,要从全体人群看待经济政策的影响,不是片面的、只针对特殊人群。

从作者的思想得到他的建议:坚持自由主义市场,由完全市场来主导经济。但是作为社会主义成长下的人,还有西方经济政策我们发现,作者的主张是无法完全实现的,甚至越行越远。

我很认同作者的一些观点,但我必须要说,必要的管控还是要的,但是管控的度在哪里才是我们要关注的。没有管控,垄断企业会攫取大部分利益,寡头经济出现,依旧不是最优的生产力。

最后,本书给了我们一个新的角度,看似正确的做法实际带来的却是我们竭力要避免的,在思考时,我们要多方考虑,不能走到两个极端。

《一课经济学》读后感(二):一家经济学

作者在文中驳斥的谬误,是基于谬误的盲信者假定“就业的总量是恒定不变的”之上所得来的各种谬误,然而,作者的诸多理论却始终基于“财富的总量是恒定不变的”这一假设之上,这又何尝不是一种谬误呢?另一方面,作者以采取生产最大化的政策为纲,却忽略了人作为劳动力,是有其特殊性的,不以人为本的发展,终归是一条邪路。举个例子,在其他客观条件近似的情况下,血汗工厂的效率是高于普通工厂的,那么,若想追求生产的最大化,就应该把普通工厂都变成血汗工厂,但是,值得么?劳动者又该何去何从?呵呵。借用作者的一个观点,在经济学领域,许多谬误的产生,是因为不同群体在追逐不同利益。作者在书中的诸多观点,实际上只不过是为一个小群体的利益代言罢了。

总的来说,书中的言论作为一家之言,是值得一看的,其中不乏一些值得借鉴和思考的理论,但是书封面上标榜的“纠正认知偏见”、“真相”之类的,千万不要相信,因为它本身就是一种偏见。

《一课经济学》读后感(三):通俗易懂的入门课

这是2018年7月的第3版,本书问世70多年以来,先后被译成8种语言,经过作者不断修订,才有了我眼前的这本书,由此可以看出本书的受欢迎程度。

专业的经济学读物,基本都分为宏观经济学和微观经济学去讲述,像我这样的非专业人员,读起来真的有些费脑筋。因此就偷懒,先选了这本通俗易懂的经济学畅销书作为入门,以便有些微的了解。

从整体来看,书中引导我们看事要看两面,不管站在其中哪一边都犹如管中窥豹,只见一隅。经济由交易而来,只要是交易,就都涉及买方和卖方,就会有供给和需求。市场这只看不见的手会牵着供给与需求到达一个平衡点,外部的一点点作用都会使原本的平衡打破,促使这个平衡点不断偏移,最后到达新的平衡点为止。一项政策的制订与实施,都会双方造成影响,要想客观评价,就要站在中央,跳出局外。局部的、短期的反映都不足以体现政策的真实影响。

书的开头,先写了破窗谬论,这个可以说是生活中比较常见的例子,也很好理解。顽童砸破了面包店的橱窗,使得店主不得不更换一块新的玻璃。就玻璃工来说,这是一笔收入,之后他可以用于其他的消费,由此有更多的人获得收入,破窗谬论便来了。总不能说是顽童引发了这一系列的收益,造福众人吧?因为从店主一方来看,原本他用于更换玻璃的钱可以用于购买其他物品,现在出了意外这笔钱就不能获得既定的物品,由此带动的消费便断了,只不过因为橱窗的破损没有表现出来而已。就好似地球上的水蒸发散到空气中,不能由此说地球上的水变少了,因为水的总量没有改变,只是形态有差而已。我们不能因为眼前的事实就忽略其他可能涉及到的地方,看待一件事,要整体看,站在长期的角度看,如此,才不被表象迷惑。

最后提一下本书的装帧,白底蓝字的精装书,俏皮的文字,很是喜欢。《一课经济学》,等你来读!

《一课经济学》读后感(四):一课经济学

《一课经济学》是亨利·黑兹利特在1946年的一本著作,时至今日,这本书仍然具有活力,并且书籍再版多次。对于经济学小白的我来说,内心是想看一些关于经济学入门的书的,这本书在简介里说到,“《一课经济学》是一堂由浅入深的入门课,涉及现实社会的诸多问题”,作者在第一版序中也提到,“本书力求简明,在足够准确的同时尽量不囿于技术性细节,以便使还不了解经济学的读者同样能充分理解”,再加上这几十年来,依旧在图书市场上活跃,所以就收来一本,补充一下自己关于经济学知识匮乏的头脑,以适应经济快速发展,以及经济变幻莫测的社会。 看完这本书,我想到了政府曾经的四万亿计划,2008年,全球金融危机全面爆发后,我国的经济受到了极大的冲击,增速出现明显的回落,我国政府为了进一步扩大内需、促进经济平稳快速增长,推出了四万亿计划。我看到大部分人对于四万亿计划是不理解的,因为四万亿计划并没有像政府说的那么好,引发了一系列的严重后果,当时出台四万亿计划的时候,说能够带来近二十万亿的投资,现在看来四万亿计划带来的远不止这二十万亿的影响,坏的影响甚至大于好的影响。我们这些人也只是事后诸葛亮般的去分析,当初政府推动四万亿计划的初衷绝对是好的,政府不希望国家出现动乱,维稳是政府一直在做的事情,因为在这个计划退出之前谁也不知道这个计划的后果是什么,政府只能是去研究,去探讨,来推出一个相会合适的计划,因为牵一发而动全身的原因,不会有绝对好的计划的,这些计划没有什么案例让我们去了解,去研究,每次遇到的问题,都是一个崭新的问题,崭新意味着,即使出台解决方案,我们也不会知道时候能解决问题,事否会出现新的问题。我们不能只看四万亿计划局部影响,也要看它的全面影响,以及一些我们看不到的影响,只有把所有的这些结合起来,我们才能知道这个计划是否达到了目的,片面的去看待这个计划,得到的也只是片面的结果。不过四万亿计划没有有效的监督,也是国民对这个计划诟病的一个原因。至于四万亿计划该不该有,成没成功,就不是我这个经济学小白所能理解的了。 《一课经济学》是一本入门类的经济学类书籍,值得我们大家去阅读。

《一课经济学》读后感(五):值得一读的好书

本书第一版预1946年推出,先后以后8种语言译本。如果没有看到序言也不知道这本书原来已经这么久历史了。能够这么久仍然不断再版可见本书是非常值得一读的。而经过这么多年,本书分析的内容比第一版的时候更加深入、更盛行。虽然本书是以美国的实例进行阐述,但是对于各个全世界来说,都是具有参考价值的。

本书的主旨是:经济学的艺术——不仅要观察任何行为或政策的即时影响,更要考察其比较长远的影响;不仅要关注政策对某个群体产生的影响,更要追踪其对所有群体造成的影响。这个主旨让我对经济学有了更深刻的理解。并且阅读这本书,理解书本中的理论、实例的时候,也必须是基于这个主旨去考虑,这样才不会造成理解的偏差。

在阅读本书理解经济学的同时,通过思考,让我能以更加辩证的思维去思考问题,也引出了我对一些问题更多的疑问。例如理解破窗谬论的时候,我会想更深入地知道创造更多就业机会的经济价值高还是增加个体收入的经济价值高,而这些问题不是简单地进行对比分析可以说明的,需要更加深入地学习经济学知识,而本书也在最后提供了一个经济学书籍的参考书目,让我们可以进一步地进行学习。

最后,在阅读本书并不断地产生新的问题的过程中,让我觉得自己无论对经济学的理解,还是思维方式的转变,都带来了积极的影响。这是一本非常值得一读的书。

《一课经济学》读后感(六):暂时的既得利益,背后都有看不见的代价与成本

除了译本翻译得特别拗口增加了阅读难度之外,总体来说,这本书读下来没什么其他不适,是一本从经济学领域帮助思辨的书籍。1946年此书出版,在现在看来,作者能够在74年前将当时多种经济政策的“骗局”公之于众,是无畏的勇气,也是一种良知——学术界尊重学术科学与规律的良知。

在书中,看到了被作者抨击但当下确实存在的一些经济政策,例如“增加就业机会制度”、“政府救市制度“、“社会保险制度”等等,但判断一个国家的治理是否正确,真的是只需尊重其经济学领域正确而无需兼顾政治正确或社会性正确么?是否经济“骗局”的存在真是不利于国家治理?如果单从经济学角度、站在经济学领域来看待作者对书中种种经济政策的评价,我想作者是客观的,客观且科学的告知了我们多种经济政策的骗局与陷阱。但一旦一个国家的发展,需要的是经济与政治、社会等多种因素的协同,而非只需保持经济正确,那么我们看待作者的评价也需保持警觉和冷静。

面对“真理”或“真相”,保持警惕与清醒,从框里跳出来,去思辨,别轻易屈服于“权威”,这是从这本书获得的第一个感觉。

当然,这本书对了解经济学常识、经济学现象起到一些助益作用(非小白就不尽然了)。例如,从最简单的什么是“需求”(与“供给”相对)开始,说中说我们如果仅仅是想要,没有购买力,则构不成“需求”。那放在我们的生活中,套用这个说法,其实很好理解什么是需求。就像,北京的房子我们都想要,但实际拥有房子的人却很少;再一个就是轮椅其实不贵,也都能够买得起,但是大多数人也不拥有轮椅。所以,构成“需求”有两大因素:一个是愿意,一个是能够(购买力)。同样类似的经济学常识在书中还有很多,可以慢慢挖掘一下,另外,书中作者提到比较多的经济学理论或著作,如果愿意花时间去“顺藤摸瓜”,收获的果实将更大更多更甜。

芸芸众生多为凡人,即便低头走路、埋头拉车,我相信大多数人在生活与工作里也更多的是为了 “更好”且行且努力。但在通往“更好”的道路上,认知——是一个无比重要的因素。怀抱开放的心态,去探索新的领域、新的事物、新的想法,优化认知;是去学习掌握一种分析的方式与思维,以指导我们在大时代和小生活中去理性、多维度、长远看问题,应用在工作、生活中去做正确的判断与行动,让我们“更好”。暂时的既得利益,其背后都有看不见的代价与成本——本书传递出来的核心,人性的各种弱点需要去认知且去克服,例如:目光短浅,好逸恶劳。

《一课经济学》读后感(七):不止一课

亨利·黑兹利特写的这本一课经济学是在好几十年前,描述的状况和反应的问题,以及如何看待问题的眼光亦是在停留在很多年前(包括思想),所以,虽然事过境迁,但是能再出版,可见还是有可取之处。下面我就来好坏参半来描述这本书给我带来的感想。

首先,谈论一下这本书比较好比较有趣的地方,很多思维开拓我对事物的认识。假如说起“战争”,我们会从人世的方向来考虑,这就是一种不好的结局,人员伤亡,东西毁灭,经济衰败,经济水平下降等等。而此书给书一种全新的视角,战争也能带来一定的好处:从人性上看,人们通常会在一段时间内迸发出旺盛的精力,改变了人们战后的努力方向;从经济上看,战争打破了各行各业原有的平衡,改变工业结构;从实践上看,战争后很多国家都出现了高速甚至奇迹般的经济增长;从技术上看,出现技术发现和进步,可以局部提高个人和国家的生产力,甚至整个社会生产力。当然这些都是全新的视角,从另一个方向来论述事情的两面性,但是在总归来说,战争还是不好的。

对于一课经济学这本书,大家褒贬不一,但是就我来看,还是值得一读,对我来说任何观点至少能是能包容的,自己要拥有自己的判断与想法,书的出版内容也是很多年前了,很多观点虽有趣但是还是要会有所改变。

《一课经济学》读后感(八):守住底线,自由竞争

而且这本书似乎也在传导一种教育的思想。经济上给予自由竞争,而在教育上也应该是自由的,对于当下中国的教育,包括自己对于孩子的家庭教育似乎管的太多了,而忽视了一些基本技能的培养,当下中国学生的体能令人堪忧,教育主管部门不得出台一些政策,加强对体育的重视,但这远远不够,应该做的是让孩子回归于大自然,在自然之下寻找真理,学习知识,解决问题,而不应该成天关在学校里。

守住底线,自由竞争。

《一课经济学》读后感(九):通货膨胀的幻景

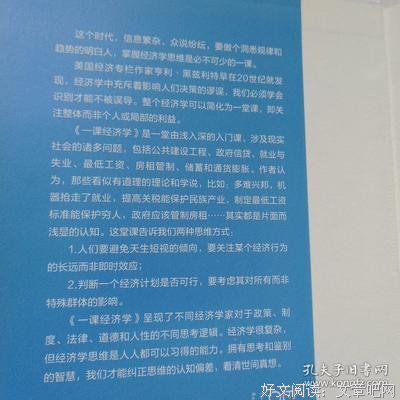

《一课经济学》读后感(十):所有熟悉都是从认识开始的

这是一本畅销70年,再版41次的经济学经典。

《一课经济学》是经济学入门课,作者是美国的亨利·黑兹利特(Henry Hazlitt),自由意志主义哲学家、经济学家,也曾担任华尔街日报、纽约时报等报刊的记者,他在这本书中简单阐述了奥地利经济学派的主要理论。

Henry Hazlitt亨利在序言中写道:“本书力求简明,在足够准确的同时尽量不囿于技术性细节,以便使还不了解经济学的读者同样能充分理解”。那么我们来看看他是怎样为不了解经济学的读者解释经济学的。

首先,极少繁冗的数字及长篇大论,丰富实例阐释经济理论。

作为不懂经济学读者的我,很怕开篇就看到一堆需要费心去研究才能弄懂的经济学专有名词,《一课经济学》满足了我这个经济学小白的需求,在作品开始,作者先是告知读者这本书的主旨是经济学要考察行为或政策的长远影响,要关注其对所有群体造成的影响,并且要通过例证从最基础的经济学问题讲起,一直到复杂的问题,最终的目的就是让读者避开错误,真正理解经济学。看完主旨这篇内容,我些许不那么紧张了,只待继续往下读内容了。

说个现在很火又很坑人的例子,“学生贷”,有太多的大学生为了追求一时的金钱物质享受,不惜以声誉甚至是性命去贷高利贷。这一现象的发生与我们现在的社会环境有很大关系,与经济环境也有很大关系,这我们都知道,但是在经济学中怎么看待和解释这个现象呢?读这本书之前,我会想,这是因为人们物质生活条件好了,攀比之风也越来越严重了,但是还有很多经济条件不好的人,他们不能正视自己的条件,跟风奢靡,导致“学生贷”“校园贷”的肆意疯狂。

我只能考虑到这个角度了,在读这本书之前,《一课经济学》是一本人人都能读懂的经济学著作,我也想通过这本书的阅读让自己了解更多的经济学知识。读完这本书,再去看待这个问题和现象,会有更多的认知,比如说,信贷机构的产生和发展,信贷的种种因果等等,当然要说清楚其中的经济理论,只靠这一本书是做不到的,但是作为人人都能读懂的经济学,它带给读者的是更多的思考角度和思维方式,不必简单禁锢在之前的想象中,可以尝试用学到的新知识分析理解社会经济现象,这也是本书的重要贡献。

《一课经济学》这本书形成于上世纪四十年代,但是到现在我们还是以它作为了解经济学的必读之物,其价值是被大众认可的,作为非专业的普通读者,想要完全参悟经济学,这完全不够,要不然也不会说经济学是世界上最为复杂的学科之一了。一本专业领域的书籍可以让非专业的读者有新思路新思维新认知,这就是它的魅力所在。

回归标题,所有熟悉都是从认识开始的,希望通过《一课经济学》,认识经济学,了解经济学,逐渐可以熟悉经济学,这是一个漫长且艰难的过程,需努力。

一个经济学零基础者对于《一课经济学》的认识。

以上。