论三国人物的读后感大全

《论三国人物》是一本由方诗铭著作,北京出版社出版的精装图书,本书定价:38.00元,页数:2016-8-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

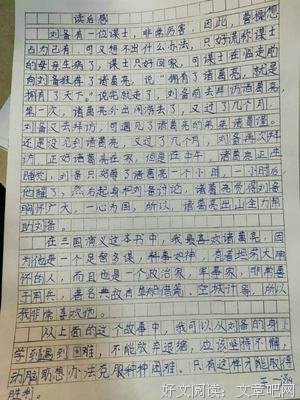

《论三国人物》读后感(一):研究三国,必看方诗铭

方诗铭先生是上海社会科学院历史研究所已故名誉所长、他是一位知识渊博、学问坚实、见识通透、极其睿智的历史学家。先生治学, 不设畛域以自限, 上下古今, 无所不涉, 研究方法, 亦无一定之规, 或考据, 或论理, 顺手即用, 切换自如。先生早年史学论著最主要部分是考据, 内容以中西交通史、民间文学史为多, 晚年精力较多放在对一些历史时段、历史事件的贯通研究上, 代表性成果一是对三国人物的系列研究, 二是对小刀会的研究。无论考据还是史论, 都有一批功力深厚、影响深远的成果。

喜爱《三国演义》的书友,必定也会读方诗铭先生的这本《论三国人物》,这本书是研究三国时期重要人物为线索的著作,他根据史料还原小说人物的本来面目,使通俗演义里的人物更接近历史真实。与以往一般研究历史人物的论著不同,方诗铭先生十分注重探讨历史人物其心理的文化背景以及其行为的文化风格。

但是这本书要阅读得进去,还是需要具备一些历史的素养方可能读得懂,其中引经据典的内容颇多,最起码你也得真正得去阅读过三国这本书方才能吸收到作者的观点,上一次读上国演义都是读中学时的事情,在阅读方诗铭先生的这本书的同时,倒让我重拾起了尘封已久的四大名著,至上了大学以后,一直到毕业,心里虽一直想着有时间的时候要重读一下,但每次总以等以后有空再说的借口就这么过去了。

《论三国人物》中方诗铭先生也注意到了当时区域文化对于政治变局的重要影响。 书中对于各个政治集团的形成和发展的论述, 几乎都涉及其区域文化因素的重要作用它让我们更加清晰地反映出东汉末年整个时代的风雨变幻,更为许多的历史爱好者研究这一时期的政治经济社会状态开拓了思路和视野。

《三国演义》展示了东汉末年群雄竞鹿时的豪气、谋略,这与真实的历史虽然有差距,但是不妨碍人们对其喜爱;真想了解那段历史除了看小说外还得翻翻《三国志》,然后在搭配上方诗铭先生的相关著作,整个三国时期的历史也够你好好的阅读一阵子了。

《论三国人物》读后感(二):内容丰富 考究合理的三国人物志

三国,在中国历史的发展上具有非常重要的作用,在这段历史中出现的人物,如曹操、曹植、诸葛亮、吕布、貂婵、关羽、张飞、徐庶等等,在其后的文化中都有着独特的地位和作用,其中的关羽甚至都已经被神化。而貌似不起眼的貂婵,除了有四大美人之一的盛名外,其实她的名字来源和中国的貂蝉帽有关系。当然,像她这样的三国人物,并不是《论三国人物》这本书所要探究的人物。因为,《论三国人物》要探讨的是对三国形成和发展有着巨大影响的董卓、吕布、袁绍等。

《论三国人物》的语言浅白,内容包含大量的历史知识,具有可读性,如在“安危定倾”一节中,对“良家子”意义的考究,寥寥数语,就将“良家子”的起源及发展作了清晰地呈现。应该说,书中其他内容的考据基本都是这种风格,作者虽然注重考据,但不是简单地罗列文献资料,而是重在通过自己的解读和把握,力求以一种最优的形式呈现给读者,使其真正能为普通作者所理解接受。

《论三国人物》的态度客观公正,这一点非常可贵。很多时候,我们对某一历史事件尤其是历史人物进行评价时,往往会不由自主地加入自己的个人理解,也就是带有了个人好恶,造成的后果就是会影响读者的判断。而《论三国人物》并没有这一缺点,它主旨鲜明,就是像借文字把三国人物做一个系统的展示。在展示时,又具有详略得当的特点。这种详略得当体现在两个方面,一是对选定的三国人物的描述详略不同,如对董卓的描述粗,对吕布的描述细;二是对具体事件的描述详略得当。重要关键的事件会详细描述,重要但不关键的事件就会略述。

一段历史,没有人物的参与,它就没有存在的可能;一段过去的历史,如果没有行家对其中的人物进行精准、系统的研究,对大部分人而言,这段历史也仅仅只是一段过去的时间或事件名称而已。《论三国人物》的人物就是释疑而来,也就是说,读这本书,不但可以更好地了解三国那段历史,甚至对其延展出来的历史文化也会有比较明确的认识,自然,对更好地理解《三国演义》这本名著也会有很大的帮助。

mg.co{��e�}�

《论三国人物》读后感(三):零星梳理三国人物文章,值得一看

上史所三巨头之方诗铭的作品,对三国人物逐一进行评述,揭示其历史上本来面目。其史料推断分析能力一流,非常值得一看。论及董卓、曹操、袁绍、袁术、公孙瓒、孙坚、鲁肃、周瑜、刘备、诸葛亮、关羽、法正、马超、何晏等人。

游侠之说可行,早先其他书也看过秦末汉初游侠之盛,却不知东汉末年也如此。曹操董卓等人皆是游侠出身。吕布孙坚甘宁有可能是“轻侠”出身,即劫匪盗贼类角色。袁术为“气侠”,即为气任侠,尚侠气。

董卓接受吕布,多是之前有可能相识;吕布杀了董卓,更多是因为并州凉州军事力量敌对。吕布之死,也有豪族势力原因。

曹操和袁绍是少时好友,“救时难而济同类”,政治目标一致。早期袁绍帮助曹操很多,《为袁绍檄豫州文》中说的政治问题可信。

黄巾、白波贼、郭大贤等属于山贼,山民,不可认为是农民起义,更多是豪族,张角本人就是豪族。想想这又回到政府不能控制的人口的问题上了。

聪明秀出谓之英,胆力过人谓之雄,所以曹操可谓英雄,刘备枭雄而已。

袁绍公孙瓒庶出,不能子以母贵,甚至不能看做子弟,可见当时仍然非常看重母系出身。

公孙瓒压抑豪族大姓,依靠富室的商贩庸儿,此为其失败的根本原因。

孙坚轻狡,早年与董卓同在军中对付凉州边章。以部曲山越为势,得长沙太守。进入反董卓集团,却攻击上司、同一阵营的王睿张咨,欲占领荆州。袁术孙坚集团与袁绍曹操集团对立。是以孙坚死后,余兵为孙贲统帅,后为袁术掌握,再回归孙策,用以攻占“精兵之地”丹阳,去除袁绍曹操在扬州的兵源地。

我个人以为,周瑜不早逝,逐步取荆州益州计划相当可行,南北朝模式早出现200年。

刘备 枭雄,精勇见长,反覆难养,军事能力有限,拙于用兵,多败少成。地方豪族糜竺等迎为徐州牧,遗命之说不可靠。屡屡反叛,荆州益州都有计划有动作。即使成名,宗族身份未被提及。

关羽,亡命之徒,破坏隆中对第一步跨有荆益。小时候素来不喜他,听长辈评论关羽志骄意逸,诸葛书信可见。但章太炎认为刘备故意疏慢,借吴之手处之,以免易代不能御。细思极恐。

法正功绩相当大,地位也在诸葛之上。

《论三国人物》读后感(四):从史书中考证历史的三国——评方诗铭《论三国人物》

著名史学家方诗铭的《论三国人物》,是一部从史学角度分析魏、蜀、吴三国时期人物的一部著作。

之所以强调是从史学角度,也就是从真实历史角度,是因为罗贯中的《三国演义》太深入人心了,列古典四大名著之一,又经影视的不断推动,大家了解的主要都是《三国演义》里的故事。

既然称之为“演义”,那肯定与真实的历史有所差别,会有一些加工,比如增加、删减、夸大、缩小一些情节,以增加小说的戏剧性。

那么,真实的历史是什么呢?真实的历史,大概只有身处其中的人才知道。后人只能从一些史书典籍中去推测历史,找到推测的依据。

方诗铭《论三国人物》就是这样的一本书。方先生阅读了大量的史书,比如《三国志》、《后汉书》等等,力图通过不同史书对于事件、人物的多重描述,最大程度地还原历史真相。这也使得本书考证严谨,论据充分,对于每一个事件、每一个人物的分析,都会引用大量的史书文献作为依据,具有较强的说服力。

不仅如此,方诗铭还在书中提了很多自己的观点,没有盲从于这些史书。任何史书都有着时代的局限性,也未必完全是按照真实的历史记叙。比如在讲某部史书说起刘备时,可能当时的作者有唯尊者讳的想法,有些地方含糊不清或夸大业绩。

针对这种史书中记载的情况,方诗铭通过对于论据的分析,也提出了自己的一些猜测,并且认为,他的这些猜测离实际情况也不会太远。

考证历史实际上是一件很困难的事情,因为年代久远,只能是根据历代流传的史书作为蓝本进行分析,而史书的作者不可能亲历每一个细节,其本人的记载也只能记录事情的大概。没人能够原汁原味地还原历史的全部细节,只能是大概的事实。这也会造成一些记录存在差错、疏漏的地方。

这就需要后人综合多种史书文献,研究对于同一史实是如何记载的,再从中推断历史人物的性情与心理。《论三国人物》,足见作者方诗铭的学识是如何渊博,运用起这些史料是信手拈来,使人们能够最大限度地了解真实的三国人物。

古今多少事,都付笑谈中。群雄乱战的年代,英雄枭雄奸雄辈出的年代,也成就了诸多故事传奇演义的年代。这样内容丰富的历史时期,值得研究研究。

《论三国人物》读后感(五):畅游史海,结交三国之士

提起三国这段历史,我觉得很多的时候我们可能更关注于在”三国“这样一个乱世之中的人物。尽管跨越久远的历史长河,但是他们的很多实际其实至今借由着《三国演义》,《三国志》等诸多的典籍让人们提及-----

《论三国人物》一书便是我最近特地有意识地饿补的读本。选择这本由北京出版社推出的方诗铭《论三国人物》,我个人觉得有如下几个原因。小女学校正在着重强调读名著《三国演义》,所以我觉得这样一本围绕着三国人物展开话题的读物无疑可以让孩子更加进一步深入地领悟《三国演义》的精髓。其次,本书出自于首届向全国推荐中华优秀传统文化普及图书套系。对于这套系列典籍,我觉得其阅读和收藏价值本身就相当可圈可点。所以选择此书进行三国人物知识的拓展延伸更是毋容置疑了。再次,我翻看着这本《论三国人物》的读本时感受到了其作者丰厚的历史知识底蕴。书中不仅仅有着引经据典的人物文字解说,书中也有着旁征博引的话题论证推敲,书中同样还有着令人信服的分析旁白----一个个生动立体的三国人物就此跃然于纸上,更是让人百读不厌,脑海中形成了深刻的印象。

一段段的历史是一个个的故事,而将这些故事编织串联起来变得有声有色的便是那个时代的那群人物。虽然每个人的名字现如今已经成为了一个个的代名词,但是本书的作者很是有心地将这些三国人物又还原于他们曾经的历史故事中。于是乎,今时今日的读者在赏析三国的时候总是或多或少地将这些古人又重新解读了一遍又一遍。这里有通过对三国人物的某些典型事迹描绘进一步刻画这些人物的个性特征;这里有通过三国人物关系的分析进行横向的比较认识;这里还有着对权谋之术的解读来认识三国里的某些人物----尽管都是围绕着三国的人物进行展开分析,但是我们却在读书的过程中丝毫不觉得乏味枯燥。因为我们仿佛置身于三国的那个时代,我们仿佛又亲历着当时的某些事件,从而进一步认识这里的人物当时的所思所想所感。董卓兴起于“边鄙”的凉州;“安危定倾”;董卓与凉州军事集团;董卓之死;吕布在并州的早年生涯等等章节带领着我们进一步深入地读着三国的历史故事,谈论着三国中的那些人物的决策,想法,品性等等。于这本书中,我觉得尤其值得一提的还是书中有着很多文言文和现代文结合的解说。这样的编排讲述,我个人觉得自己不仅可以原汁原味地结识着这些曾经的英雄,更可以充分理解的基础上来认证地和作者一起探讨这些三国人物。

谈天论地之间,三国群雄逐一出现;海阔天地之间,《论三国人物》更是让人读得意犹未尽,感慨万千!

《论三国人物》读后感(六):风流人物

谈及三国,那必定是驰骋于三国时期的各大风流人物。那真是一个人才辈出的时代,各大人物争先在这个舞台上登场,遗留下来所特有的亮点。《论三国人物》这本书是以研究三国时期重要人物为线索的著作。方先生整理了三国史研究过程中所写的关于人物的论文和札记,并对若干人物做了评述。从这其中,择选一定数量的英雄人物,根据史料“还其本来面貌”,使通俗演义里的人物更接近历史真实。

此书对袁绍有个非常清晰地脉络主线。袁绍出身于汝南袁氏,这是当时最大的世族高门之一。除却他出身名门望族外,他还有另外一重身份——游侠和豪杰。在当时,何所谓豪杰?在一般时代,“豪杰”本来是一个一般的概念,如《淮南子•泰族训》所说:“故智过万人者谓之英,千人者谓之俊,百人者谓之豪,十人者谓之杰。”但在战乱时代,这个词便具有特殊意义,所谓“豪杰”,即是豪族中的杰出人士。而又何谓之“游侠”?游侠之本,生于武毅,不挠久要,不忘平生之言,见危授命,以救时难而济同类,以正行之者谓之武毅,有失之甚者至于为盗贼也。有了这双重身份,袁绍在当时拥有了极其强大的号召力。在其登上政治舞台后,便消灭了宦官势力,但是,政权却落入了凉州军事集团的董卓手中。他们之间矛盾的激化,便是从废立问题上开始的。董卓准备废少帝立陈留王,作为世族高门代表的袁绍,以“废嫡立庶”为理由坚决反对。与董卓决裂后,袁绍远奔河北。原因在于“冀州虽鄙,带甲百万,谷支十年”。且有渤海作为根据地,还有与“袁氏故吏”冀州牧韩馥的较为亲密的关系,而且身边还有逢纪、许攸等人,故袁绍可在河北站定脚跟。且一步一步成为当时最强大的割据者。

当袁绍雄据河北时,曹操也基本上统一了关东。一个要南下,一个要北上,于是当年的老朋友,不得不以兵戎相见,这就是“官渡之战”。因为旧的矛盾一旦消灭,另一矛盾将占据首要地位,成为主要矛盾,这就是曹操和袁绍之间矛盾的激化,新的敌对关系开始替代了旧的和好关系。虽然袁绍在官渡之战的失败原因是多方面的,但是也不能忽略在官渡之战的关键时刻,许攸、张郃分别向曹操投降。袁绍内部两个集团的矛盾和火并,也是一个极其重要的因素。袁绍彼时是依靠当时游侠豪杰的力量起家,但是因“名豪大侠”之间的火并而终。不得不让人为之深思。但无可否认,袁绍本人还是相当有魅力的。其一:宽仁容众,为天下所附。其二:临危吐决,智勇迈于人。其三:世布恩德,天下家受其惠。在东汉末年的战乱时代,袁绍是一位杰出的人物。

作者以其今日可依据之材料,借此残余断片,窥测其全部结构,当真是具备艺术家和史学家的眼光和求真精神。书中还有各大英雄人物,吾从其一豪杰袁绍便受益匪浅。

《论三国人物》读后感(七):考索精微,白璧微瑕

这本书可以说是目前市面上所见最佳的三国历史普及读物,吕思勉先生的《三国史话》篇幅过短,很多地方没有展开,方北辰先生的几部传记虽同样可观,但水分略多,至于易中天先生,就不想多评价了。

方先生明显是继承了陈寅恪、唐长孺和田余庆先生的研究思路,从士族、豪族、游侠、胡汉杂处的军阀这些概念出发,重点分析了各个割据势力的阶层、地域特征,在裴注《三国志》、《后汉书》、《世说新语》这些史料中仔细考证梳理,得出了很多精彩的结论。

本书中创见很多,赤壁之战之前群雄割据时期的部分尤为出色。其中关于凉州集团、并州集团与董卓、吕布、李肃、张辽、张扬等关系,建安之前二袁矛盾主导的群雄混战,曹操、袁绍等人的“游侠”特性及袁术、孙坚、鲁肃等人的“轻侠”风尚(可与余英时先生的相关著作相对照),白波贼、张燕等人与袁绍的斗争,袁绍对创业初期曹操的帮助,陶谦及刘备治下徐州丹阳集团与本土豪杰之间的矛盾,丹阳兵的战力,孙坚孙策父子创业过程等考证与分析都很精彩。

瑕瑜互见,可惜作者没有把三国前期细致缜密的考证功力发挥到后半段,特别是关于刘备及蜀汉政权的部分,刘备固然胜多败少、反复无常,但他与关张的义气却也历历在目,方先生推重章太炎先生关于刘备故意假孙权之手不惜以荆州为代价除掉关羽,后来兴兵伐吴也是骑虎难下,这个说法错漏百出,脑洞开的也不免太大了。刘备与诸葛亮之间存在“跨有荆益”与“偏安巴蜀”两种路线的分歧,所以刘备更喜欢庞统法正而疏远诸葛亮的观点,也不太站得住脚,因为几乎没有统治者会嫌自己地盘太大。至于刘备称王时汉中国的疆域中不包括荆州诸郡可以参考此前曹操称魏王及司马昭称晋王时的封地,并不能以此来论证刘备打算放弃荆州。

刘备集团面临的困难源于扩张过快,同时兼顾荆州益州两大战场非常困难,加之对孙权的威胁估计不足,所以才酿成失荆州的悲剧,而刘备兴兵伐吴更是错上加错,使整个政权势如危卵,后面全靠诸葛亮力挽狂澜。至于刘备与诸葛亮之间的关系的微妙变化,其实不难理解。刘备纵横半生,身经百战,身边的关张及赵云都是万人敌,但一直缺乏谋士及战略家辅助(刘备的战略水平恰如书中所言,一如既往地差),所以初遇诸葛亮恰似雪中送炭、如鱼得水,关系自然很好。但他们二人不管是出身背景还是性格特质都相差很大,刘备对他的尊重和敬畏应该超过感情上的亲密。之后,刘备身边出现了庞统法正这两个和他性情更相近的谋士,他与此二人更亲密也在情理之中。同时,刘备集团从此才真正独立,开始有了真正稳定的地盘,而也只有诸葛亮才有能力总理后方、保障后勤,所以在军事参谋方面自然逐渐淡出,没有庞统法正介入那么多,所以他们关系的变化也包含工作分配变化的因素。如果真要作比喻,那诸葛亮可以做张良兼萧何(后来证明当韩信用也没问题),而庞统法正可比作陈平,相比张良萧何,刘邦在陈平面前也表现更随意一些,这也是性情因素造成的。

《论三国人物》读后感(八):考据派论三国明星数人

三国时代群星荟萃,明星闪耀,藏在《三国志》中的一句话,《三国演义》中一个模棱两可的小细节,都可以延展出数部脑洞番外,而那个时代的人物,即便是在这个时代中非熠熠生辉者,拿出来都是一个传奇。

所以,读《论三国人物》也好幸福。如果马王爷的脑洞都让你惊呼,方诗铭老人的这部正经八倍的考据之作千万不要错过。

一气呵成,却连连叹人物太少。

方教授从我们印象之中最为深刻的“董贼”开始,记得初读《三国演义》时,也是从董卓出场,好戏连台,几乎屏息阅读,目不暇接。在方教授的考据中,董卓即便真是如小说中所言残忍残暴,亦是有据可靠,绝非可以简单定义的人物。董卓出身凉州,很可能有少数民族血统,亦属于“习于夷风”的低文化层。知其然要知其所以然,在考据中,董卓的形象变得复杂多面起来。

究其原因,《三国演义》到底是一部小说。高晓松讲“三国”时就不止一次提到,要真的读“三国”一定要看陈寿《三国志》。罗贯中自己的政治立场和时代局限性决定了他对“三国”这个时代的理解。小时候读《三国演义》为先生之志为筹死在北伐路上泪满襟,一直遗憾司马家族奸邪之辈怎么就统一了三国呢?渐渐地读史实,固有印象是如此根深蒂固,还是无法接受其实刘备的一足是最弱的,也是最不正统的,高晓松定义他们的蜀中力量为”兵团“,深以为意。

在方老先生的考据派三国人物探究中更是深深印证一句话:性格决定命运。

董卓的低层次决定了他虽盛极一时,但是如同昙花一现;袁绍、袁术在方老师先生的”游侠“归类中都是属于高层次游侠,然时也命也,虽为伟大人物,但是到底不是力挽狂澜的”英雄“人物。很喜欢先生将刘备归为”枭雄“之列,而曹操为”英雄“。这个世界的定义太多,但是历史真相到底是什么呢?历史到底也是人写得啊,连陈寿不也是用”立传、怎么立传“做要挟,尽管在方先生多方历史资料里考证,这很可能是真的,但是一句话,历史学家也是要吃饭的啊。

如果连历史都是要经过刻意的篡改,那么小说自是更多粉饰了。

这些年,为曹操正名,诸葛亮走下神坛都是客观看待历史的主流。

记得高晓松在节目中提到了马王爷的一个脑洞,就是关于甄姬和曹植的一段很可能是被设计的,以及当时被立为太子的甄姬之子有可能是袁绍之后,惊起一身的鸡皮疙瘩。阅读方老此书再次起一层细汗的是章太炎对于关羽镇守荆州的考据,言其有可能是刘备为借吴人之手除掉关羽,细思极恐。人心万不可测,人心之复杂,若真如此,那之后的”报仇“必是刘备的赶鸭子上架之举,然而再无法正可以阻止……难怪方老言,那是诸葛亮的蜀国,在各种历史记录中,刘备无雄才大略,政治才能也不突出,甚至以上这种行为也有点低情商,但是想到高晓松曾经说,如果三国是一间大企业,那么刘备最好的位置是HRD。没错,刘备走的是”人和“路线,但是成也人和,败亦是”人和“。不过,在这个群星璀璨的时代里,做一个伟大的人物,成为流传千古的传奇就已经是壮举了。所谓的”成功“的定义到底如何呢?”分久必合“是历史的必然,然而也要历史选择那一个人物。没有所谓的遗憾,当《军师联盟》为司马懿圈粉无数后,你应该懂得,这一切都是你阅读后的结合人生的体验式结论,真正的三国,是你永远无法企及的。

还是多读考据派,这是最接近历史正文的一种方式。

《论三国人物》读后感(九):原来,历史中他们是这样的人

说起“三国”,能想到的是什么呢?是“黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞”吗?还是曹操与袁绍之间的官渡之战、决定三国态势的赤壁之战呢?在更广大的普通民众之间,对《三国演义》及其故事的耳熟能详,决定了他们的那些朴素认知,比如,当对曹操“治世之能臣、乱世之奸臣”的评价占据了上风,当作为政治家、军事家、文学家的曹操为越来越多的人所认可,这样的一个曹操是否就是历史上的那个曹操呢?在魏蜀吴三方之间,对蜀国的同情和支持会相对占据、了上风……最符合史实的三国与三国人物究竟应该是样子的呢?毕竟,《三国演义》再影响深远也只是历史演义小说,无论如何贴近历史却也不终究不等同于就是历史。

相对来说,由西晋史学家陈寿所著、裴松之为之作注的《三国志》,作为公认的“前四史”之一,从历史的角度对三国人物、史实进行了再现。却由于资料的相对缺乏——比如因为时代近,有许多史料还没有被披露出来;比如因为陈寿来自蜀国,难免带有一定的主观色彩,因此褒贬很难公允;比如由于蜀国未设史官,史料相对奇缺,所以《三国志》中涉及到蜀国的内容以及篇幅都非常有限——对有些人物就难免简略。三国时代虽然是乱世,却也是一个英雄辈出、传奇遍地的时代,对人物的认知、评价,如果不进行有足够资料作为支撑的考证,就很难让人信服。所以,由曾任上海社会科学院历史研究所所长、《史林》主编的著名历史学家方诗铭完成的《论三国人物》,基于作者的研究方向——专著于中古史——以及研究背景,他的论断意见还是非常值得重视的。

方诗铭师从顾颉刚、陈寅恪、钱穆等史学大师,对中国古代史的研究又将重点放在了中古即从秦汉到魏晋这一时期,因而有便利条件,可以根据史料“还其本来面目”,使通俗演义里的人物加接近于历史真实。相对于《三国演义》中栩栩如生的人物故事以及很多经典战争描写,方诗铭对三国人物的研究,更加注重从纷繁复杂的历史记录中理清思绪、进行考证。而《论三国人物》确实也如他所言,要“将《演义》上的这些英雄人物,根据现存史料逐个还他们的本来面目”。实际效果如何,读者心中自有一杆秤。

方诗铭的《论三国人物》一开始对董卓的考证就让人顿时有耳目一新之感。《三国演义》一开篇就是东汉末的“董卓作乱”,肥头大耳的董卓及其背后的凉州军事集团何以能在东汉末的政治变局中猖獗一时,究竟有何原因呢?方诗铭用了四个章节的内容,对董卓走上东汉末政坛的前前后后、凉州军事集团形成的由来以及组成等进行了深入考证,从而得出了自己的结论。虽然按道理来说董卓不属于三国人物,但“三国”之由来却与东汉末的时局密切相关,因而也是绕不过去的。论述三国人物从董卓开始,显然也是有充分理由的。

不过《论三国人物》中也可见很多有作者自身特色的研究持论。比如方诗铭对曹操、孙坚、袁绍等三国人物所持的“游侠”“气侠”“轻侠”之说,在传统教科书中就很难见到,到底与历史事实有几分接近,确实也还需要结合更多的研究魏晋史的专家及其著述进行分析探讨。总之,在方诗铭的《论三国人物》中,确实呈现出了一个不那么一样、却一定更加接近“三国”的三国人物谱,这显然是值得肯定的!

《论三国人物》读后感(十):三国群英荟,真热血豪情

史学造诣与人格魅力的完美统一,方诗铭先生与唐振常先生、汤志钧先生被誉为上海社科院历史所“三巨头”名副其实。读方诗铭先生的《论三国人物》,除了能感受历史过往动荡岁月的豪情壮志,更为方诗铭先生传神准确的文采所深深吸引。

陈寅恪先生在《冯友兰中国哲学史上的审查报告》中说,“吾人今日可依据之材料,仅为当时所遗存最小之一部,欲借此残余断片,以窥测其全部结构必须备艺术家欣赏古代绘画雕刻之眼光及精神,然后古人立说之用意与对象,始可以真了解。”作为顾颉刚、钱穆、陈寅恪等史学大师的学生,方诗铭先生用其著作做出最完美的回顾答卷。

方诗铭先生这部《论三国人物》用七十篇的内容将曾经活生生的三国人物生动再现于今时的读者,经得起考证的史事文献,栩栩如生的人生事迹,前有古人,后有来者的坚守本心的史学家,这些顽强的灵魂不为“时讳”所囿,努力将真实的历史,真实的人物还原。

群星灿烂的三国英雄人物,在方诗铭先生笔下均能有符合自身的定位。历史争议人物曹操,方诗铭先生敢于顶住压力,用良心定义其为“中国中古时期杰出的政治家”,这份魄力与胆识也是使方诗铭先生著作富有生命活力,大放异彩的根本原因。

我们了解的三国印象大多来自《三国演义》,但是《三国演义》高于史事的艺术再创造,许多地方已经脱离了真实的历史实情,所以,读真正大家的三国史,从真正的史料中还原历史的本来面目,也是我们读史的一个重要原因。

史学家方诗铭先生敢于写真史,说真话,做真事,立真人,这份情怀与三国时期的诸多精英人物也一脉相承:深植于骨髓里的热血精神,是时代发展进程里不应该被忽视的正能量。

人永远是所有事件中最关键的枢纽,死于司马师之手的夏候玄,何晏并非不明智,却不能象范蠡与刘伯温般功成身退以致引来杀身之祸。世间情牵拌,放手得自在。枭雄刘备能成一方霸主,得益于诸葛亮的殚精竭虑。被称为“清平之奸贼,乱世之英雄”的曹操,终在方诗铭先生笔下得以正名。

围绕三方霸主曹操、孙权、刘备身边的众多人物命运,方诗铭先生无疑给了他们公正中肯的评价。尊重史事的治学态度和行文风格,得以让方诗铭的著作具有感动人心的力量。