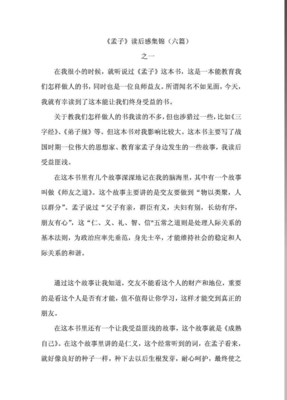

1793读后感锦集

《1793》是一本由[瑞典] 尼可拉斯·纳欧达格著作,江苏凤凰文艺出版社出版的平装图书,本书定价:78.00元,页数:432,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《1793》读后感(一):十八世纪的一起命案牵扯出的秘密

我知道瑞典是北欧面积最大的一个国家,但对于瑞典的文学作品,我几乎都不曾了解。唯一对瑞典最有印象的就是诺贝尔和诺贝尔奖。所以惭愧的是,对于瑞典的历史我也知之甚少。但这并不影响我阅读这样一部犯罪题材的故事。 本书《1793》是一本历史犯罪小说,故事背景是发生在18世纪末,皇室混乱的情况下,在斯德哥尔摩的南部的湖中,打捞出一具男尸。死者身份是何人?又是何人犯下的罪行?犯罪动机又是为何?这三点成为了这本书中最大的悬疑点。由于警察局长不能出面,所以他委托了一名顾问塞西尔温格,帮助警方调查此案。患有肺结核的温格。被诊断命不久矣,但在调查案件的过程中认识了一名退役军人卡德尔,这位退役军人受伤之后留有一条手臂。两个人一起追随着,仅有的线索调查出了真相。

看这样的故事情节,我们会误以为这是一个西方比较擅长的硬汉派推理,但实际上并不如此。我把它归于历史犯罪小说,原因在于故事发生的背景,以及作者叙述的方式。在整个过程中揭露真相,其实也暗示着当时瑞典贵族以及百姓们之间的矛盾。在这样的矛盾之下,我们看到了很多不同的人群,遭受到的苦难。每个人都在这样的社会背景之下,无奈的生活着。不论是故事中的两位主角,还是一些小人物。让我看来都带有悲惨的命运。 整个故事一共分为4个部分,当中两个部分,完全可以当做两个独立的故事来阅读。一个是实习医生克里斯托夫所经历过的事情。而在前文中所提到的无名男尸,就和他有关。而第3部分中的女主角安娜,则是完全和整个主线故事无关的人物。但因为他与克里斯托夫的相遇,才造就了温格找到真相的重点。安娜的命运也可谓是十分的悲惨。 虽然我不了解这个国家当时的历史背景,却也能通过作者的笔墨大致想象出。在动乱年代下百姓们生活的状态。而这本书所拥有的一个副标题《18世纪斯德哥尔摩上流社会的末日交响》也给予了我们一个提示。那就是只有当时上流社会的瓦解,才能改变当时的群众现状。故事最后的结局是让我有一些困惑的。我不太能明白温格最后对罪犯的行为,是想要让犯罪之人得到应有的惩罚,还是出于其他的目的? 读完整本书,给我的感觉是比我想象当中的流畅。尤其是第二第3部分,在阅读的时候我也非常融入其中。读完本书在查阅资料的时候我也发现瑞典这个国家在两次世界大战中都是保持中立,是一个永久中立国,这也和这个国家的历史密不可分。

《1793》读后感(二):面对深渊时,你手中是否还有一团能够照彻黑暗的火焰?

我对历史题材的书籍其实并没有特别感兴趣,想看这本《1793》是因为看到了宣传语中的“年度最佳犯罪小说奖”这句话,我对犯罪类的小说基本没有什么抵抗力。但是看完这本书之后,留给我最深刻印象的的确不是犯罪,而是那个时代。 最难忘的一幕是国王看到那具还在抽搐的在战争中牺牲了的大副的尸体的时候,看到了那些无辜的人悲惨的死去的时候,没有伤心,没有遗憾,没有尊敬,没有感恩,而是指着那具还在抽搐的尸体,和其他军官开玩笑说,这个男人的尸体让他想到了他自己创作的歌剧中那个人体模型。然后是国王和他的随从哄堂大笑,并为这句俏皮话鼓掌。而这样的国王,是那些士兵们用生命去守护的,是用自己的残疾去弥补上层的错误决定的,而他们付出的一切,换来的只是这样的“感谢”。 这让我久久无法释怀的小小片段,其实并不是1793这个故事的主线,只是其中的一个小小的插曲而已,但是这样的小小的片段还有很多。作者并没有用大量的笔墨去描摹战争,去批判社会,而是在讲述这样的大背景下那些如蝼蚁般的小人物的故事。 这本书的主线是一个守门人和一个警察去寻找一个案件的真相的过程。那天夜里,守门人捞起了一具惨不忍睹的尸体,尸体的四肢被逐一切下,并不是死后的肢解,而是一点一点,等伤口长好了再继续,其实是如同“人彘”的酷刑。究竟是什么样的恨意才能让凶手这样去对待死者? 故事的开头留下了足够多的悬疑,让你忍不住跟着去探求,可是就在刚刚有一点线索的时候,作者笔锋一转,开启了另一个故事,通过一份份信件开启了一个堕落的医学生的故事,他在灯光酒色中逐渐迷失了自己,在贵族和穷人之间穿梭徘徊,在谎言与欺骗中坠入地狱,这看似与主线毫无关系的故事在峰回路转之中离奇地回归了主线,而将两者连接的,是一个小小的仿若疯子般地行为。 第三段故事是关于逃亡与救赎,那是一连串的噩梦,是从地狱到人间的逃亡。只要你看过,就不会忘记那段井边的“舞蹈”,就不会忘记那个即将得到解放的女孩子被恶魔抓住的悲剧,就不会忘记那在阴暗的小洞中被卡住的绝望……唯一能够抚慰心灵的是那些微小的善意带来的救赎。 第四段故事重新回归主线,在主角们的茫然中读者已经从上帝的视角了解了犯罪开始后的一切,而剩下的只有一个问题,就是动机。那个动机,那个多年前的起因是那么的不可思议,不可思议到我以为只会出现在杜撰的故事之中,可是,最近的热点却荒诞和其重合,看到那个接受采访的男人开心的笑着的时候,我想起了故事里那个绝望的母亲。只是故事中的女孩还有家人为其鸣不平,而热点中的女孩没有人为她说话。 书的副标题是:十八世纪斯德哥尔摩上流社会的末日交响,其实我觉得并没有那样的贴切,上流社会是根源,可苦难的是底层社会的人们。如果说这是斯德哥尔摩上流社会的末日交响,那对底层社会来说是什么呢?绝望的悲鸣?我不知道,我找不到合适的言辞去形容。 看完书之后,我对故事的结尾有很深的疑惑,我不知道为什么他会做出那个样的选择,当初那个“当我已然被这个世界磨平棱角,你身上仍丝毫未变。”的人做出的选择让我觉得惶恐,只是,有很多问题可能永远不会有答案,我们能够找到的,只有属于自己的答案而已。

《1793》读后感(三):《1793》:十七世纪斯德哥尔摩上流社会的“罪与罚”

历史上的1793年是一个比较特殊的年份。这一年的中国发生了一件大事,乾隆帝正式接见了英使乔治.马戛尔尼使团。尽管英使最终并未达成关于开放中国通商口岸的目的,但却标志着一向奉行闭关锁国政策的大清王朝大门从此向列强帝国打开。

与此同时,法国大革命正在如火如荼地向前推进。这一年,掌权的雅各宾派将革命推向了高潮,法王路易十六与玛丽王后均被送上了断头台。而瑞典也并不太平,彼时的瑞典尚未走出对俄战争留下的满目疮痍的创伤,国王古斯塔夫三世又在舞会上遇刺身亡。不久后年幼的王太子登基,大权旁落,朝政不稳,致使国内人心四散、阴谋四起。

《1793:十八世纪斯德哥尔摩上流社会的末日交响》正是在此背景下创作而成。18世纪的欧洲街道到处都是脏乱差,人畜共饮,疫情肆虐。瑞典国内也不例外,城市乡村均随处可见臭气熏天的人畜排泄物与堆积如山的尸体。万桥之城中脑满肥肠的贵族老爷们却如同身在酒池肉林的凡尔赛宫一样饱食终日,碌碌无为,甚至为了发泄“压力”而衍生出了一系列惨无人道的“娱乐项目”。美女、娈童、丑八怪等一个个大活人都成为了他们寻欢作乐的工具。

某天,在“汉堡酒窖”宿醉未醒的守门人卡德尔被两名小乞儿告知在拉德尔湖内发现了一具死状可怖、四肢逐一被砍下来的尸体,活像“人彘”。唯一的线索只有一条印着不雅图案的华丽裹尸布和目击者声称看到的一乘豪华轿子。虽然在当时的社会形态下,一条人命不足以引起当局重视,但由于命案的特殊性,这一发现还是惊动了当地警局,正直无私的时任警局局长诺林再次请求博学多才、聪颖机警的温格作为“特别顾问”以参与调查命案。

“他失去了两条手臂和两条腿,能看出来是人拿刀子或锯子从身体上切割下来的。他的眼珠被人从眼眶中掏走。肋骨突出,腹部因内藏气体而膨胀,盆骨的骨头在皮肤下能清晰可见。” ——《1793》

从瑞俄战争中退伍的伤残老兵卡德尔尽管在战争中失去了一条左臂,但军人的正义感与使命感还是促使他接受了温格的提议,在把守门人的工作让给一个同样伤残、曾服侍王室的乞丐后毅然走上了这条荆棘密布的死亡之旅。

彼时的卡德尔并不知已离开妻子,租住在外的温格因身患肺结核,每天都在饱受咳血的折磨,生命即将走到尽头。尽管如此,温格还是无法漠视一条鲜活的生命死前饱受如此惨绝人寰的折磨,誓要在自己有限的剩余生命中将真凶绳之以法。

及后,通过为“人彘”丹尼尔操刀实施截肢手术的外科医生学徒布利克斯写给已过世姐姐的回忆录,一个上流社会暴戾、残忍、毫无人性的施暴者形象跃然纸上……

随着真相一点点被剥离,生命即将走到尽头的温格终不负已卸任的诺林局长的委托。在本书结尾处,我看到了这个总是在拆卸怀表以寻求内心平静和在酷似自己妻子的性工作者身上单纯寻求安慰的人,他的身上蕴含着的高贵品质与持之以恒的精神。我们说,一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于他人的人。

书中一个不可忽略的细节是,当温格与卡德尔二人终于确定了关于裹尸布的线索,在凯瑟尔庄园经营欢场的萨克斯夫人口中得知抛尸的真相时。通过这位自鸣得意、丑态毕露的“跳梁小丑”极具讽刺性的口吻为读者揭开了十八世纪斯德哥尔摩上流社会最后的遮羞布。此时,距接近杀人真凶仅一步之遥!

那么,为什么我们说可以把本书看作一部十八世纪斯德哥尔摩上流社会的“罪与罚”。熟悉俄国大文豪陀思妥耶夫斯基的读者对这部伟大的传世名著应该不会陌生。《1793》这部作品无论从社会背景还是对杀人凶手最后结局的描绘都有着异曲同工之妙。在《罪与罚》中,一方面描绘了俄国下层人民的悲惨生活,揭露了上流社会贵族的罪恶与丑陋;另一方面又表现了主人公行凶后良心受到谴责,内心深感孤独、恐惧的精神状态,形象刻画了他犯罪前后的心理变化。

在本书中,作为世袭伯爵的巴尔克与穷困大学生拉斯柯尔尼科夫在社会地位上虽然有着天壤之别。姑且不论犯罪动机,至少二者的结局都是在被别人的点化中,付出了身陷囹圄的代价同时也获得了心灵的救赎。也许,这也是出于作者自身的顿悟吧!些许感悟,望与君共勉!

《1793》读后感(四):《1793》:畸形社会孕育下的罪与罚

01

《1793》,还有一个副标题叫做:十八世纪斯德哥尔摩上流社会的末日交响。

一个“末日交响”,可以窥见许多,至少可以说明这不仅仅是一本悬疑推理犯罪小说。

1793年,中国正值乾隆统治时期。这一年英国的马戛尔尼使团访华,试图开拓中国经济市场,最终因两国政治经济体制不同以失败告终。

1793年,枪声把法国大革命推向高潮,路易十六被处决,玛丽王后被送往断头台。

1793年,瑞典刚历经两败俱伤的对俄战争,国王古斯塔夫三世在蒙面舞会上被刺杀。

小说中的故事背景就在此时:公元1793年,瑞典国王古斯塔夫三世遇刺不久,年幼新王登基,大权旁落摄政公爵手中,一时朝野人心惶惶、阴谋四起。此时,斯德哥尔摩南部的湖中捞出一具无名男尸,死前遭人砍断四肢并挖出双眼。

当时的瑞典和欧洲其他国家一样脏乱差,城市的道路上随处可见的排泄物和尸体。贵族们在欢歌笑语中举办晚会,而无家可归的人只能在路边冻死。

他失去了两条手臂和两条腿,能看出来是人拿刀子或锯子从身体上切割下来的。他的眼珠被人从眼眶中掏走。肋骨突出,腹部因内藏气体而膨胀,盆骨的骨头在皮肤下能清晰可见。——《1793》为这具被抛入河中的无名尸体沉冤得雪,是即将退任的警察局长诺林对温格最后的请求。

02

塞西尔·温格,通多国语言,拥有超凡的逻辑推演能力,是一个难能可贵的正义又理智的人。可惜未满三十就染上肺结核,医生宣称他只剩一个月可活,在这生命最后的时间里,他决心让凶手伏法。

瑞俄战争上退役下的老兵卡德尔,在死亡的前线上失去了左臂和一个战友,成为一个卑微的守门人。发现尸体的拉德尔湖属于他的巡视范围,在温格的邀请下,他也加入了这个案件的调查。

凶案当晚,有人目睹一座豪华轿子出现在湖畔。这个专属贵族阶级的交通工具,成为他们第一个调查的线索。残留的裹尸布,是一种印绘有男女交欢图案的精美织物。温格和卡德尔一次次调查,却一次次进入死胡同,直到一枚有着特殊印章的指环出现。

随着调查的深入,越来越多和死者相关的人浮出水面。

欢场老鸨萨克斯夫人,是直接的抛尸人。她院子里豢养的美艳女子和畸形的丑八怪,都是为了给上层社会的贵人们取乐。

医师学徒布利克斯,在贵族巴尔克的设计下负债累累,只能被胁迫对死者进行一系列残忍折磨的行径,这段经历成为他一生磨灭不了的噩梦,最后只能跳入冰河以死解脱。

贫穷的少女安娜,因为守门人不得不完成的业绩,被诬陷而进了劳改院。和她一同进去的龙女,因为桀骜不驯,在无休止的舞蹈中被被守门人佩特森鞭打折辱。为了出逃后能活下去,她欺骗了一个失去女儿的老板,假冒了他的女儿。尽管最后幸运地逃出,安娜依旧难以忘掉这段非人的经历,以至于为了不让守门人认出来,她宁愿用石灰毁掉自己的脸。

这些人,都有罪。

可是错的不仅仅是他们,更是这个畸形的社会。

每一个苦难的小人物都是这座畸形城市的基石,他们只能成为牺牲品,被时代所淹没。

03

滴血的年份在封皮上肆意张狂,革命和暴乱在凋敝的城池里酝酿。孱弱的智囊和孔武的老兵搭档破案,追寻破碎骸骨的遭遇。 裹挟其中的角色在各自的篇章里呢喃痛苦,上流社会里弥漫的脂粉甜香里掺杂了令人作呕的腥臊,恶行在踽踽男女的灵魂里烙下惶恐与绝望。机巧的谎言浇熄愤怒的火种,阴险的监视和佯装的抚慰为体制订牢支撑,末日的号角延迟发声,勉强接续的王权飘摇若风中残烛。 ——《1793》在这样一个畸形的社会里,孕育出了一个怪物。

巴尔克出生在一个世世代代都是混蛋的贵族,他的父亲为了钱财娶了他心智不全的母亲,在一次强占中有了他。他是仇恨的产物,在母亲的早逝和父亲的虐打中孤独地长大。

父亲虐打他,于是他虐打比自己更脆弱的小动物。他会扯断青蛙的四肢后再把它们丢去,直到庄园里的青蛙全都消失殆尽,他也变成了一个恶魔。

长大后巴尔克去巴黎求学,他回来后遇到了丹尼尔,他爱上了这个有着金子般长发的阳光少年,二人成为无话不谈的好友。

也是这个时候,他得知好友的背板,内心隐藏很久的杀戮之心再次涌现,“我希望斯德哥尔摩也是如此,鲜血染红排水沟,万城之桥横尸遍野,墓地泛滥成灾。”

丹尼尔,就是那个失去四肢和眼睛的死者。

04

自从1718年始,贵族已经控制了瑞典政府,国王仅仅成为一个象征。

而1793年,法国爆发革命,一国之君身首异处,《人权宣言》里的“人人生而平等,人人生而自由”让纸醉金迷的瑞典上层贵族们人心惶惶。

为了控制和抓捕瑞典国内叛变的革命者,前任斯德哥尔摩警察长成立了一个秘密的“特务”组织。一名“特工”,是死者丹尼尔的真实身份,他被派到刚从巴黎回国的巴尔克身边监视他是否属于革命者。

巴尔克在知道他的真实目的后开始虐待他:四肢全坎,牙齿全拔,眼睛戳瞎。最后丹尼尔在痛苦的折磨中死去。

真相查明后,等待巴尔克的当然是死刑。

《1793》看似是一本犯罪小说,实则写的是时代背景下的人物缩影。

萨克斯夫人、医师学徒布利克斯、贫穷的少女安娜、贵族怪物巴尔克,他们都有罪,也得到了相应的惩罚。

05

这部小说的精妙之处并不是绝佳的犯罪手法和缜密的推理过程,而是作者通过一场犯罪勾勒出一个畸形腐朽的社会下众生百态的面貌。

有些犯罪者,是被社会和周围的环境一步步推向深渊。正如巴尔克,当他在凝视深渊(被父亲虐打)的时候,深渊也将回以凝视(他虐杀丹尼尔)。

看似最普通的人心底的疯狂和邪恶,才是让人最为恐惧的。——《旧约》“世上实在没有时常行善却不犯罪的义人”,《旧约·传道书》里这句的话,正好对应了从古至今,层出不穷的犯罪行为。杀人、强暴、抢劫等罪行,印证了人性的黑暗一面。而傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、饕餮及色欲,这“七宗罪”,与我们每个人都有过交集:要么擦肩而过,要么在心底生根发芽,直至吞没了理智,让人跌入深渊。

除了对“人性”的深刻描写,优秀的犯罪小说还可以做到针砭社会,映照现实。不管故事在讲什么年代,其实都是在讲当下的故事,本书应该也是作者对如今瑞典的思考。

整个小说里,真正的光是温格。他在生命最后的时光,拖着肺痨的身体硬撑着,只还死者一个公道。正如巴尔克在伏法前所说,“在这个人人都贪得无厌的社会里,你却坚持正义,捍卫公道。”

罗曼·罗兰说过:“世界上只有一种英雄主义,就是看清生活的真相之后依然热爱生活”。我认为改成“世界上只有一种英雄主义,就是看清人性的真相之后依然热爱人类”也很适合。