《巴黎评论·短篇小说课堂》读后感100字

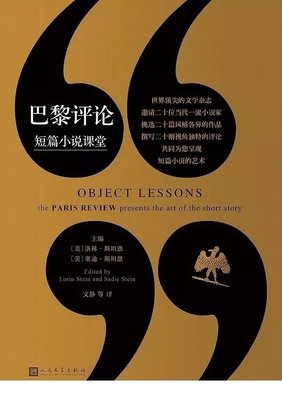

《巴黎评论·短篇小说课堂》是一本由洛林·斯坦恩/塞迪·斯坦恩 主编著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:49.00元,页数:362,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《巴黎评论·短篇小说课堂》精选点评:

●带书评的短经典?水准不一,整体平淡,除了高段选手的篇目外,印象最佳的是诺曼拉什《谎言堆砌的存在》。

●很有意思!

●评论马甲的小说精选

●曼谷那声Chris “最精彩的对话发生时,两个人中至少有一个并不想参与其中”这也不见得

●《飞毯》和《窃国贼》

●我很喜欢里面福楼拜的十个故事,是莉迪亚戴维斯写的。很短,但是有意思。我get到了莉迪亚戴维斯的成功点了。这我觉得也是符合现代人阅读风格的小说。极短,诗意,没有固定的篇幅。

●算是比较集中地展示了一批各具特色,质量上乘又不太会在别的地方看到的短篇小说,有点耗神但值得一读。最喜欢《鹈鹕之歌》和《曼谷》,其次是《莱克利湖》,还有《一个醉赌鬼而已》和《窃国贼》。像《闹着玩的几个小故事》还有《飞向斯德哥尔摩的夜航》这样的似乎是不太适合非英文读者。

●这个编排还不错

●《窃国贼》《曼谷》

●如果想写小说,这本书真的能教会你怎么讲故事。卡佛和博尔赫斯的两篇之前看过了,都是极好的短篇。除此之外,最喜欢的是《飞毯》,其次是《微光渐暗》(好像看了一场新浪潮电影)和《搭车遇祸》。《窃国贼》也许有点长,但它太迷人了。

《巴黎评论·短篇小说课堂》读后感(一):有几个值得反复阅读,听音乐一般反复重听的故事

也有几篇确实不知所云,可能是翻译的原因,可能是我理解力的原因,也可能确实有些东西是无法翻译的。合辑是会比较杂,但也开眼界。

因为读这本书,又买了四本玛丽莲罗宾逊的书。在一个小房间里又发现了通往很多小房间的路。

书评有字数要求,再加点废话。

关于这本书,我记得那个卖马的故事,记得关于阿尔茨海默的故事,其实还有几个好故事,但只记得快感,不记得内容情节,如果是这样,阅读和吃火锅有什么区别?

《巴黎评论·短篇小说课堂》读后感(二):short story. wake up call could be

好像从去年开始,我开始能看出小说和电影的结构了,不知是理所应当的年龄到了自然就明白,还是菩萨渐渐让我开窍,看许多东西不再神志恍惚,多少能提炼出些主客观视角,延伸和反证。特别是「短篇小说」,一直以来的进行模式大概和小朋友们读“故事大王”没什么区别,看过就忘。即使当时看觉得很棒的故事隔了没几天再问我我可能就都不记得自己看过。从读耶稣之子之后,感觉短篇可能意不在故事,大概是一种气息。像是走在路上擦身而过之人的香水味,多数时候是“噢这味道挺好闻/要吐了”;部分时候回个头再看看,‘检视’并再次重温(闻)一下;极少时,偶然的气息会让你霎时回到一个你很久不曾想起的时光/地方——一种大概因其非常个人化而变得异常神奇的体验。譬如,一次走路飘来某类圆珠笔的味道,一下子把我拽到中学时代的某个文具店,那一年中有些不愉快的经历,很多年没有‘真正’想起,那天那个味道立时重现了当年那条道路重现了当时的伙伴,继而又映照出许多事。很多时候令你喜极而泣的体验对其他许多人来讲可能是个廉价香精。

照理说此处应码点什么作为过渡,受限于个人能力,只能突兀的转回来。刚读了一篇,胡乱翻阅到看着想读的一篇,未及三分之一我居然能看出瑕疵,节奏其实都算不错的某篇,“就是有些地方有些多余,有些地方有些做作,导致整体色调不均,结构也就失衡了”。正文看完看了附送的评,什么呀,讲的都是场面话。

全书看完再来补充,如果兴致依然高昂。

下午三点不到两小时前想煮泡面吃的这一刻

《巴黎评论·短篇小说课堂》读后感(三):《窃国贼》读后感

《巴黎评论》短篇小说课堂,昨晚读到《窃国贼》这一篇,印象尤为深刻。

故事以一位历史老师(亨德特)一生的教育生涯为背景,讲述了他执教生涯中与学生之间的故事,其中一位名叫希德维克贝尔的学生尤其令人关注。

在我看来,故事的主人公对小时候的希德维克贝尔颇有言辞,他对小希德维克的批评远多于赞美。亨德特是一位恪守自己行为处事原则又兼有惧怕权威势力这样的人物。他在自己的工作上恪尽职守,对于班级学生也有耐心,是一位合格老师。

当他在圣本尼迪克特学校任职第五年的时候,班上转来了一位学生,希德维克贝尔。使得亨德特对他尤其关注的原因不是因为学习成绩优异的原因。相反的是,希德维克贝尔仗着家世,(父亲是美国国会议员),在校的表现令人生厌。小小年纪,恃强凌弱、不尊重老师、课堂上纪律懒散……

亨德特告诉他如果他再继续这样,就会去拜访他的父亲海兰贝尔,向他告知自己在学校的表现。亨德特在拜访贝尔议员这里的描述,令我尤其不适。

他惧欲贝尔议员的权势、或是他说话咄咄逼人的气势,在这次拜访谈话中,议员表现出的是对儿子的袒护。亨德特没有达成自己想要的结果,不过这倒让小希德维克贝尔发奋努力学习了一段时间。希德维克贝尔的努力让身为老师的亨德特又重新关注到这位学生,并且破例让他参加学校一年一度的“尤里乌斯凯撒先生”知识竞赛。

比赛的途中,亨德特发现小希德维克贝作弊,他向一旁的校长告知提醒,可是校长的意思让他赢。年轻的老师亨德特只肯作罢,好在他最后出了一道考生大纲上没有的题目,让对手赢了。

亨德特知道校长伍德布里奇加碍于贝尔议员的情面,不愿将事情闹大。可是在亨特心中,他有自己的一套行为标杆,他热爱历史,在他看来,历史是依据于事实真相,不该弄虚作假。可是他也只是学校一名普通老师,他的追求是兢兢业业的工作,安守本分就好。所以,对于此次的作弊行为,就此别过。

但是希德维克贝尔认为是老师在故意刁难他,让他在众人面前出丑。事后还向自己的父亲告状,此后他在学校的生活恢复到了以前,变得沉默寡言,在学校名声恶劣,浑浑噩噩挨过了学期结束,他没有被大学录取,至于以后的生活——知道他已经成为美国东部钢铁公司董事长和亨德特联系之前,无人知晓。

亨德特在此后几十年的教学生涯中,一路高升,知道和查尔斯竞争学校董事长的职位,他被昔日的同盟伙伴摆了一道,四十多年的教育生涯宣告结束。

四十多年后的希德维克贝尔再次联系亨德特只是为了想再一次参加“尤里乌斯凯撒先生”知识竞赛。已经功成名就的他想在这次的比赛上洗尽小时候的耻辱,赢得智力上的荣誉。亨德特接到这个邀请,恢复了年轻时教书时的激情,他尽心尽力筹备这样一场比赛。在比赛当日,希德维克贝自然是全场的焦点,在比赛的最后阶段,他与儿时的对手迪帕克不分胜负。这时的亨德特发现眼前的这个人还是一如既往的丑陋、虚伪、道德败坏已经无可救药,这场比赛只是他的一场预热,就算他比赛失败了,也丝毫没有影响到下面他宣布参选国会议员,开始拉票。

亨德特早就认清了面前这个人的虚伪,但是他的“善良”还是想再次相信他一回。学生时期也是,身为老师这种“包庇”学生恶意行径的“善”,我个人更愿意将其称之为是亨德特本人的懦弱,他有自己的标杆,有自己的原则,可是在关键事情上,他的这些行为准则形同虚设。如果他当时纠正了希德维克贝尔,也就不会发生后来的事情。

我在想,如果真的让这样一位道德品行败坏的人当上的总统,那将会是一场灾难,所幸它没有发生。

《巴黎评论·短篇小说课堂》读后感(四):各个故事读后随记

1. 《微光渐微》

文字间的悲悯之情犹如主人公贝尔的生活一样,没有父母,遭受小镇人民的排挤,在远离他乡之时恰逢一位女子给于帮助。两个人度过短暂的一阵快乐惬意时光,这段时间称得上是他阴郁生活中的一丝微光,可是这夹缝中的一丝微光也不曾长久停留。

2. 《一个醉赌鬼而已》

夏尼的堵住赌注确实够大,这则故事在我看来不够严谨。给马涂上颜料使其参加比赛,身上的颜料怎么不会掉,再者,那个美国人哈罗太容易上当受骗了吧。

3. 《城市男孩》

男孩并非是城市男孩,他虚伪又懦弱,自卑到骨子里。行文中环境和人物内心描述太过细腻,周围的环境是他本人内心活动的一种臆想。女主的家人是权威的象征,男孩想要挑战权威,可他并没有勇气实际行动,一时的成功使得他有些得意忘形。回归到现实男孩还是一如既往,蜷缩在自己的角落里。

4. 《艾米·摩尔的日记》

女主人公不停的唠叨,一件事情东拉西扯也没有说到根本点上,就想是听一个疯婆子在那里胡言乱语。或许她有自己的一套语言逻辑,可是这套语言逻辑完全行不通。

5. 《曼谷》

喜欢作者的对话描写,简洁准确,故事性强

6. 《搭车遇祸》

你有短暂的未卜先知能力,面对他人的苦难,你只能做到袖手旁观

7. 《鹈鹕之歌》

关于家庭,关于亲情,关于婚姻,一切都是错综复杂且有秩序的。深陷在沼泽之中,怎么也拜托不了。

8. 《博闻强记的富内斯》

纵然是天才搬的人物,也有这“天赋”带来的烦恼,有失必有得,世间万物,相生相克。

9. 《老鸟》

一则关于父子之间的日常矛盾,父子时间摩擦的故事,上了年纪的人在生活动会遇到各种突发情况,作为子女的我们是否能够合理的处理这些呢?

10. 《除了有病我现在相当健康,不骗你》

佩服作者天马行空的想象力,看完后好想知道他这幅画完成之后的样子。

11. 《莱克利湖》

人生际遇中最痛苦的事情莫过于亲人的离去,在这之后当时人的情绪如何,文章描述尤为细致

12. 《闹着玩的几个小故事》

看不懂.....

13. 《要不你们跳个舞?》

尤其喜爱这篇故事,轻松,欢快,想象力丰富,充满未知的惊喜

14《窃国贼》

一则人生预言故事,故事普通却如甘醇冽香的白酒,有厚度更有深度。

14. 《飞毯》

故事给我的感觉如梦幻一场,色彩多姿绚丽,就想是儿童时期的欢乐时光。洋溢着青春的味道。

15. 《英格兰银行里的晚餐》

不懂,这个似乎有点哲学的味道

16. 《谎言堆砌的存在》

兄弟间有些无聊却带有科幻色彩故事性的对话,大部分时间都是哥哥在讲述

17《福拜楼的十个故事》

没有看过福拜楼的书......个别故事比较有意思,有的具有反讽的意味

18.《阔太布里奇的浮华生活》

不太懂,难道就是些她的日常......

19. 《飞向斯德哥尔摩的夜航》

诡异的想象力,将身体的器官与写作文章的把表结合在一起,

《巴黎评论·短篇小说课堂》读后感(五):《短篇小说课堂》私人观看手记

《博闻强记的富内斯》

一个典型的博尔赫斯式人物,“自世界初始至今,人类所有成员的记忆总和”都赶不上他一个人的,他超越了人类肉体的生物局限,但他无法超越死亡。当然,死亡与遗忘同在,他也永远无法比埃及更古老,我们别提永恒。

“事实真相就是如此—生活中能拖延的事情我们就总是拖延。也许,我们都相信人类会永生不朽,以为人类迟早都将无所不能、无所不知”。

《曼谷》

全篇皆是对话。

男与女。

过去、现在和未来。

过去。好像有过一些缱绻的午后时光,有一间船屋,和漂亮的牙齿、苗条的手臂、形状好看的胸部、修长的双腿。

现在。办公室的书架上放满了书,地板上,几个画框倚在书架上。他是一名书商。哦,对,还有一个妻子和六岁的女儿。根据他的说法,“他找到了真实的生活”。

但他不再拥有她了,对,就是现在。

未来。他想,即便“心里有个幽灵轻轻跳跃了一下”,他也不会再选择那种假装的生活。

《飞毯》

“夏天总是这样:以它的消隐来嘲弄我们” 。

童年与夏天如此相似。一旦结束,就“遁入身后拖长的阴影里”。

童年与夏天也不相似。夏天终究会每一年如约而至,而童年,无论是平淡无奇的、还是奇幻横生的,都永远、彻底、不会再次赴约。

《英格兰银行里的晚餐》

他讲话引经据典,哲学、文学、历史、艺术信手拈来。

没有任何外貌描写,但我知道他的眼睛一定炯炯发光却神情傲慢。

他也一定原则性极强,对自己的知识、经验深信不疑。

但,也许只一瞬间,他立即被邀请他共进晚餐的斯图尔特上尉“完美的身体攫取”,这一次,无关灵魂。“完美的身体本身就是灵魂”

在天性前面,哪有原则、知识和经验的位置呢?

是啊,“未经审视的生活最值得一过”。

《谎言堆砌的存在》

杰克和哥哥的故事,有时还有他们的父亲。

《搭车遇祸》

一个雨夜局外人。你不要妄想救赎他。

《要不你们跳个舞》

好故事留给我们的解读总是很多。

一个要售卖全部家当的失意中年男人。

一对无意间闯入、想要购入二手家具的年轻男女。

电视机、床、写字桌要卖。

唱片机也卖。

后来,他们干脆在院子里放起了唱片。

中年男人和女孩开始在院子里跳舞。

他的脖子感到了她的呼吸。

“我希望你喜欢你的床。”他说。

女孩先闭上眼睛,又睁了开来。她把脸埋在男人的肩膀上。她把男人往近拉了拉。

“你肯定是很绝望或是怎么了。”她说。

而当一个女人心里产生了怜悯,那么,当然,这对她是最危险的了。

她一定想要了解他、救他。

不知是幸运还是不幸,她暂时失去了这个机会。

《飞向斯德哥尔摩的夜航》

真是令人过目不忘的有趣作品。

世间为了可以出版自己的作品而付出一切的作家很多。

而“我”,才是真实地,一点点、一片片、一块块地献出我的所有。

以下是“我”的出版账单:

《巴黎评论》,左手的小指;

《三季刊》,左边的睾丸;

《君子》,左手;

《纽约客》,两只耳朵;

短篇小说集《上马的号子》出版,左臂;

小说《弗利波蒂·吉伯特》出版,左脚;

《弗利波蒂·吉伯特》获得国家大奖,左腿;

小说《布拉齐亚的鬼魂》出版,右脚;

《布拉齐亚的鬼魂》获得普利策奖,右腿;

短篇小说集《冬日的布鲁哈格》,右手;

《冬日的布鲁哈格》获得欧·亨利小说奖或圣劳伦斯小说奖或哥伦表大学教席中某一项,右臂;

《萨穆尔》,诺贝尔奖,两只眼睛;

“我”的血肉、“我”的骨骼,散落在各处,“我”甚至不觉疼痛与不便。此刻“我”躺在篮子里,飞机载着我飞向斯德哥尔摩,去领取我人生最终的奖项。“我”漂浮在黑暗之中,而“我”知道,无论是谁,都迟早在黑暗中漂浮,可我还是想完整地说完我的获奖感言,抿一小口香槟。

这不可笑吧。