星空的琴弦:天文学史话读后感1000字

《星空的琴弦:天文学史话》是一本由汪洁著作,北京时代华文书局出版的平装图书,本书定价:48.00,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(一):让我们回到历史的现场

《星空的琴弦—天文学史话》这本书以天文学发展的时间轴作为描述主线,为我们把天文学历史和发展的整个脉络进行了详尽的梳理。同时,作者还在他的描述中,着重还原展现了那些重大发现的前因后果、来龙去脉,以及重点人物的所思所想。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(二):宇宙星空,恢宏交响

一条认知升级主线贯穿天文学发展脉络。

1、日心说战胜地心说。历史2000年完成第1次对宇宙认识的飞跃。

2、银河系的发展和宇宙的测量。人类得到身处宇宙的全景图,银河系新视野。

3、各种宇宙能量的发现。人类视野扩大到星系与星系之间不可见部分。

4、宇宙最终的命运,假说“热寂说”“大撕裂说”。

两条辅助线再次印证伟大跨越。

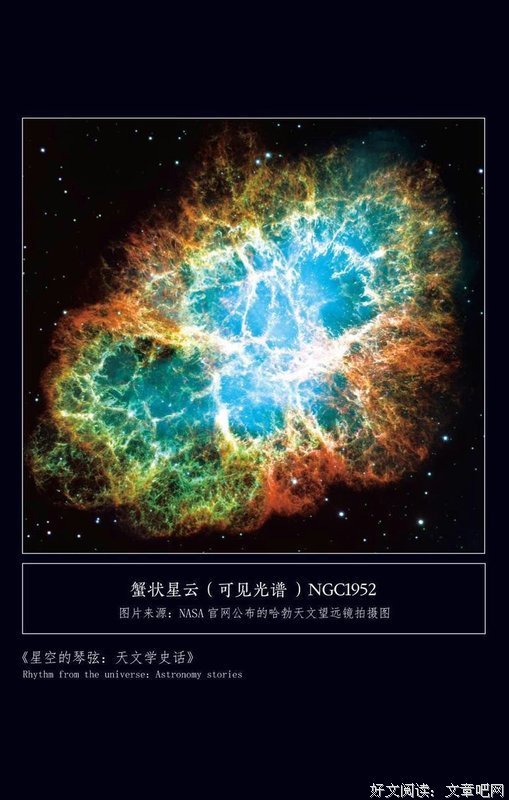

1、对天体距离测量方式三次飞跃。三角视差法;造父变星法;超新星测量法。

2、测量天体的工具不断更新。肉眼;光学望远镜;射电望远镜;太空望远镜;

驱使人类不断探索广袤世界和宇宙的力量,是我们永不满足的好奇心。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(三):读后有感

人类对于星空的仰望从来没有停止过,每一代人对科学的探索,对科学精神的秉持与坚守,都为我们后来这些普通人打开了一道道大门,曾经以为星星的美丽只是肉眼可见的美,但当你仅仅是粗略了解了这些科学家们的贡献之时,内心的敬佩油然而生。

我很后悔中学时代没有好好学习数学与物理,直到而立之年才发现科学的美好,虽然确实离日常生活很远,但这并不影响我们的好奇心和感知力,并不影响我们去寻求一些终极问题,比如书中说到的阿西莫夫《最后的问题》里的问题:宇宙中的墒究竟能不能减少?这是最初的问题也会是最后的问题,就象我们始终在追问,我从何而来,将去往何方。

再说到科学精神,我非常赞同作者汪诘对科学的态度,还是那句广告词,“比科学更重要的,是科学精神”。那么究竟什么是科学精神,答案就在这本书里。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(四):然后上帝说要有光

然后上帝说要有光。。。

科学在于实证,思辨接近星云,思辨产生的火花常常一闪即过,而科学家的伟大在于孜孜不倦的以实证证明浩瀚宇宙的真实。季节更迭,花朵有序,我们在赞叹的同时不要忘记,还有一群用毕生精力去解读花序的人们,唯有他们的存在,这世界的奥秘才如抽丝剥茧一般逐渐显现在我们面前。。。推荐一本书吧,入门级别的,不以艰难而艰难,只为撒播科学精神的种子,奏响《星空的琴弦》。。。

亚的斯阵雨入秋,花朵在点滴秋雨中摇曳,同事说基多也有同样的花,我说,我家乡管这花叫做倒挂金钟。一朵花三个世界,一粒沙万千天堂。宇宙的起源凝聚于一个致密的原子,没有时间,没有空间,上下左右均有我,这个又暗合了哲学的源头,只是,哲学揭示混沌,却不致力于证实混沌,哲学和科学从同一个源头飞奔而出,又沿着各自的轨道昂首前行,后人穷经而进,也唯有欢喜赞叹而已,若有幸找到了两者之间有趣的蹊径,那更是如入万花丛中,一瓣一朵皆是心照,那喜悦,何能用言语去说。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(五):星空的韵律

曾经读过《时间的形状》,如今看到又一本汪洁的天文学普及畅销力作,书中用通俗幽默的语言,讲述了与众不同的天文学史。作者用讲故事的方式,讲解了人类在天文上的重大发现和了不起的成就。

书中从托勒密到哈勃,从地球的知识再到浩瀚的宇宙,又详细讲解了托勒密的地心说为什么能统治世界 1500 年?在哥白尼、开普勒、伽利略这些天文学家是怎样改变了人类的宇宙观。

小时候的夏夜,在院子里坐着,看着天空布满了星星,感觉特别的奇妙,人类更显得渺小,总是想了解一些天文的知识。如今的夜晚,在灯火通明的大城市,已经看不到满天星星了,也就更加想了解天文方面的知识。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(六):星空的琴弦

昨天是工作超级忙的一天,各种状况频出,还好捏着一把汗最后顺利收工。

于是一直到今早睡醒才算把这本书读完。

中国人写的科普。

很精彩。

从毕达哥拉斯开始一路写到暗能量,人类对茫茫宇宙的认识从亚里士多德这样的实证派以来,一路高歌猛进到哥白尼的日心说,然后开普勒、伽利略、牛顿、爱因斯坦,这一排金光闪闪的名字,带我们人类逐渐建立起进入天体力学。

然后我们才从我们小小的地球把目光挪开,我们知道了银河系,知道了宇宙的尺度,知道了宇宙大爆炸,甚至膨胀的宇宙、暗物质、暗能量,直到最后的最后,作者带我们问出那个终极的问题,最后的问题。

宇宙最后会怎样?

作者给出了两个目前为止比较科学的猜测,热寂说和大撕裂说。

中国人写的科普,这几年越来越呈现好看的趋势了,这真是件好事儿。希望这样的科普读物越来越多。

那么多定力公式,看得津津有味,阅读时间大概3小时。

这本书还种了好几本草,除了作者自己的另一本外,还介绍了伽利略的文笔了的,写的对话录非常好看,当然还有科幻名家,阿莫西夫和刘慈欣。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(七):探索永无止境

如果把这本书当作一本“天文”的科普读物,还略显难懂,但作为“天文学史”的科普,故事就鲜活多了。随着亚里士多德、托勒密、哥白尼、开普勒、伽利略、牛顿、爱因斯坦、哈勃、甚至是NASA等历史上的群星逐渐登场,人们对与天文学和宇宙的认识也在不断更新。从天圆地方到球形大地,从地心说到日心说,从经典力学到相对论,从大爆炸到微波辐射背景,从暗物质到暗能量,从加速膨胀到宇宙的热寂。虽然这些知识也许一辈子都用不到,但这丝毫不影响我津津有味地读下去。

每每抬头仰望星空,不禁感叹宇宙的神秘和已知世界的渺小。书中的后记里引用了康德的一句话:“有两件事物我愈是思考愈觉神奇,心中也愈充满敬畏,那就是我头顶上的星空与我内心的道德准则。”有时很感慨,已过而立之年,仍然对各种未知的事物充满着好奇,也正是这种好奇驱动着我不断探索和学习,不断去发现更大的世界。

说起来,作者是阿西莫夫老爷子和刘慈欣的粉丝,书中用三体人物改写的一篇《最后的问题》很是惊艳。而我也是受此两位大神的科幻小说影响开始关注浩渺无垠的宇宙。也许终其一生,我们绝大多数人都会在地球这暗淡蓝点上工作生活,然后生儿育女,一代一代的度过。但是我们的思想能随着书里的描绘,在这浩瀚无垠的宇宙中做一次遨游,这已经足够了。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(八):宇宙之美

这是和时间的形状同一个作者写的科普书,介绍天文学的发展史,当然,依然是浅显的史话与科普,而且作者也明说了不是正史,只是梳理脉络。 即使是这样,这本虽然也挺好看,但是还是没有时间的形状感觉好,感觉叙述方面作者有点刻意了,没有了那种初出茅庐的那种自然的感觉。 回到内容,从天圆地方的古代,到地心日心的争论,再到相对论对天文学无与伦比的促进,天文学的发展几乎伴随着基础物理的发展,同样的,科学精神在其中体现的淋漓尽致,实际上,没有人能够通晓人类所有的科学知识,也没有人能够永远准确无误地说出各门学科涉及的数字,但是,科学精神却是人人都有可能掌握的。有了科学的精神,我们才能更加理性地认识世界。不轻信,不盲从,提高去伪存真的能力,给自己一双更加明亮的眼睛。 说回宇宙,日常生活,宇宙的存在感太弱了,仰望星空,那也只是星空,并不会有啥多想。但是一旦深入去了解,去思考,去想象,宇宙的宏伟与美丽以及深不可测,让人深深体会到人生的短暂与渺小。就算站在前人数千年的积累之上,对宇宙的认知依然只是沧海一粟。多么希望科幻小说中的意识永存能实现,让我能看看这宇宙的尽头。 人类如此渺小,又如此伟大,能发现宇宙之美,而宇宙之大,和我们一样的智慧生命到底有没有。好是期待啊。。。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(九):星空的琴弦

书的主体内容还是很值得看的,是很有汪诘风格的科普文,一如既往的有意思,通俗,引人入胜,会看到停不下来,而且知识点也算密集。

但是!!!!!但是我还是想说但是!!!!

虽然很能理解汪诘作为畅销科普书作家同时是大刘粉,一时技痒想写点什么的心态,但是这真的是我第一次深刻的感受到狗尾续貂是个什么意思。前面四章是引人入胜的科普,最后一章是自己意淫的“短科幻”。前面四章我只看了两天,后面一章看了两个月,今天终于鼓足勇气看完了,从头吐槽到尾。 小说里从名字到名词,全部是刘慈欣的气味,主人公叫汪若山,探测器落地是水滴,屏蔽方式是全频带阻塞,母星渗透的方式是沉浸式体验,主人公学章北海伪装自己本来的想法等等等等等… 还有主角,是个憨批。自己发布地球的位置导致外星探测器锁定天眼,代价是中国暴露所有导弹发射点发射146枚导弹,牺牲106架战斗机,75名飞行员,只为炸了天眼,不仅炸了,还炸晚了,白炸。哭瞎。我都不敢相信自己的眼睛,主角不仅没有坦白是自己偷偷用天眼发布了地球的信息,还特么加入了行星防御理事会。醒醒!!!你的主角是支持METI的!!!而且这一切完全就是他造成的!!!他不应该先去死一下吗… 汪诘大大,认真科普,写小说这种事,放一放吧,好吗…没啥新意,没啥文笔,啥也不是…结尾再说一句吧,书是很值得看的,但是希望以后别写小说了。

《星空的琴弦:天文学史话》读后感(十):往前走,而不是朝后看

最近几天,已经许久没有翻过实体书的我。用了四天的时间,囫囵吞枣般的把这本书读完了。我不是文科生,没有那么多的感慨惆怅,也想不出什么名言金句。我更不是天文专业的,里面的一些专业的东西,自己也看的是云里雾里。最终也只是把他当做一本阐述历史的书本来读的。

读完之后,在有感于人类认知的艰辛之时,在看到那一串串来自欧洲的天文学家的名字之时,也有感于为何有着几千万完整文化传承的我们却没有发展出那样的求知精神。

今天,我们在看新闻的时候或者在朋友聊天时,当谈论到宇宙大爆炸,或者现代计算机时候。经常会说,着中国的盘古开天辟地,老子的道生一,一生二,二生三,三生万物的理论,不就恰好契合了现代宇宙大爆炸的理论吗。并因此还是洋洋自得。是啊,先人的智慧是无穷的,作为一个2000多年的人,他们给了这个民族领先于同时代上千年的智慧。只可惜,这种智慧,延续千年却没有被补充和发展。而我们看到的整个天文史话,确实对先贤理论的不断修正和推翻重来,才有了今天我们对于宇宙的认知。而我们却一直秉承着老的就是对的理论。

这就像,前段时间看过的一段话,基本上所有的西医都认为自己的医术肯定是远高于西医鼻祖希波克拉底。而中医却恰恰认为自己不如当年的神医扁鹊,华佗。时间再拉短一点,一个医学院毕业的医学硕士,博士,肯定也是有自信强于普通的乡村医生,或者小医院的医生,而中医呢,我们却总是认为50年老中医才是最好的。想一想这五十年医学发生了多大的变化,一个是来更新了来自于全人类智慧结晶的医学知识。而另一个只有自己50年的经验教训,想一想到底哪个更靠谱。

如果哪一天,我们也敢大胆的否定,小心的论证,那么我们才真的崛起!