与佛陀一起吃早餐读后感摘抄

《与佛陀一起吃早餐》是一本由〔美〕罗兰·梅鲁洛著作,浙江人民出版社出版的平装图书,本书定价:38,页数:296,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(一):一本综合了诸多观点的好书

如果你熟读佛教基础概念,瑜伽经等书籍那么这本书毫无必要;你是个瑜伽士这本书也毫无必要;你每天冥想这本书也毫无必要。但如果你对这些感兴趣而且想用一个比较轻松地方法去了解,那么这是一本好书。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(二):这本书让我更加喜欢自己的生活了

首先,这本书的书名引起我很大的兴趣,因为我想知道与佛陀一起吃早餐是怎么的体验,喜悦?拘谨?慌张?害怕?

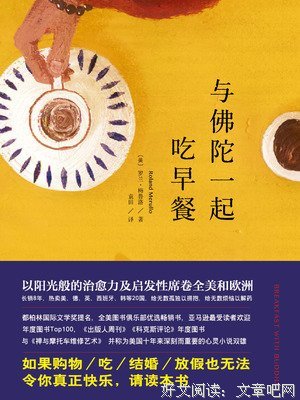

然后,终于等到中文版出版,这本书的封面再次吸引了我,因为他直接解答了前面的疑惑,对呀,与智者一同吃早餐,当然是轻松舒适的嘛!

开始看这个故事,就像开启一段与佛陀一般的智者共同行走的旅程,这让我看到,原来所有人走的路都是一样的,所有人的生活也是一样的,面对同样的生活却活出不同的人生,差别是在与我给出的反应呀。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(三):題材不錯,但是硬貨不多

典型的美國式幽默,不過有的時候太譁眾取寵了。

幸好是虛構的人物,不然我要吐槽了。

有點反感那些自命為佛陀和被別人稱為佛陀轉世的說法,顯得有些自大。

其實現在西方有很多對靈修感興趣的人,喜歡涉獵一切宗教,找到它們的共同點,可是人的時間、認知、精力,都是有限的,這就造成他們對每一種宗教都淺淺的了解,然後就下一些結論。讀這類作品,除了增長一些知識,對真實的修行其實沒有太大幫助。

不過還是要感謝作者願意寫這樣的題材。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(四):不仅是与佛陀吃了一顿早餐,还来了一段公路旅行

第一次在书店看到这本书时不得不承认是被书的封面和有趣的书名而吸引,作为佛教徒的我对这个书名本身就给我带来了无比的亲切感,自然也会对书中的内容充满了无限的遐想。还记得当时在书店里手拿着这本书,看着鲜艳而有趣的封面,想着“跟佛陀一起吃早餐那是多么荣幸的一件事情,开启智慧的一天没有比这个更好的了吧”。

也许是因缘不具足吧,当时并没有在书店买下那本书,但却装进了脑子里,一年后看到出了kindle版,果断购入。这是本阅读起来十分轻松的书,并且十分适合在快节奏,工作压力大的城市中阅读,能给你心灵带来些许慰藉和指引吧。作者的写作功力只能说一般般,但整体的故事情节构思还是不错的,对话,见闻,思想的变化都在主人公和仁波切的公路旅行中一一展开。哪怕书中一两句的智慧言语对我有所启迪,那么无论作者的写作技巧或是说故事的能力是高是低,我认为都是值得一读的,尤其是这种关乎灵性智慧的故事多多少少都会引发我们的一些思考。我也多么希望能有这样一位“上师”当旅伴,来段小旅行,估计也会从中学到不少增长不少智慧呢。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(五):年度最差

终于读完了,这可能是今年读到的最不喜欢的一本书了吧…原本期待一个思维和性灵的体操,然而并没有。

一样的,在旅行途中感悟人生的故事。两个男人,“我”和仁波切。全书开头“我”提出的一些困境还是可以吸引读者往下读的,但关于这些,关于幸福生活中偶尔钻进来的头脑的暴风雨,后面只用了一些故弄玄虚的话和所谓的“冥想”就打发了?甚至没有细细描写冥想。全书只有有关瑜伽的部分能稍稍打动人,大概是已经因为作者练过瑜伽,而没有太多的足以成书的哲学宗教感悟吧。

仁波切来历不明,整本书里都像是漂浮在空中,从来不曾脚踏实地;“我”从一开始的怀疑带结尾五体投地,里面的转变都很突兀。仁波切讲了什么,“我”只会对答简单几个字,为了让他继续说。说完,“我”思考几个小时,感觉自己变成了一个不同的人。改变怎么可能这么快??而且文字没有丝毫值得咀嚼的东西。味同嚼蜡。

倒不如说“我”和仁波切其实是同一个人的两个面:一个生活在现实中,扮演好一切的社会角色;一个穿着古怪的长袍,总是想要追求一些性灵的东西。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(六):摘录几段喜欢的文字

.71

如果你想看到生命真实的样子,那你就得让水非常纯净,非常清白。在这个世界上不容易,但这是你必须要去做的事情。你不能搅乱头脑。

.96

你不会浪费你在这里的时间,已经交给你的时间,它是那么的宝贵,我们不到死的时候都意识不到。你不会浪费这个宝贵的时间,你明白吗?这是最好的一种环保人士。这是不滥用这个世界的礼物。你明白吗?

.106

太多的什么都不行。

.207

你看到念头,让它漂走,看到念头,让它漂走。

.217

我猜,某些干扰确实比其他的要好些。观看一幅伟大的绘画或者阅读一本伟大的书可能会把你的头脑引向愉快的放空,看着保姆和被抛弃的妻子在电视节目上掐架大概不能。

.231

每个人心里的花都是好的

.232

因为不设杯子的生活意味着你必须感受世界真实的样子。

.242

每一天都有许多次,你可以走这条路,或那条路。

.242

所以你的头脑中就有一小处安静的空间。如果你愿意的话,那处安静的空间可以给你一个机会,深入再深入地领会这个世界。

.278

你真正需要做的,只是看着它漂过,像看着任何其他思绪一样。观看生命完成其使命,观看生命的尽头完成其使命,

《与佛陀一起吃早餐》读后感(七):这是一碗加了胡椒面的鸡汤

看到书名时,相信绝大多数人都会认定这是一本佛教题材的书,或者是那种利用宗教思想教育人们走正道的“哲学鸡汤”。 但当你读进去后就会发现,它并不是一本正经的说教,比如某些电视讲座节目里的“专家”自己抛出问题再自己回答的自言自语;或者像某些所谓神职人员一本正经地给众信徒布道。这更像是一次足以改变“三观”的亲身经历,同时还很幽默,让人莫名地轻松。 你会发现我们的主人公——奥托.林林身上有着我们普通人所有的共同点:四十岁相貌平平的中年男人;小有成就的事业;青春期有些叛逆的儿子和女儿;和谐相处善解人意的妻子;远在老家经营祖传农场的父母;“不务正业”且有些神神叨叨的妹妹。他有信仰但不够虔诚;内心愤世嫉俗,但外表却伪装得很随和;懂得享受物质生活,但精神层面的生活却很羸弱。 在遇到上师——沃利亚.仁波切之前,奥托就是一个矛盾体,风平浪静时一切还算“正常”,但是当他远在北达科塔他州的父母在车祸中去世之后,这种平衡被打破,他的内心开始被一种莫名的痛苦所折磨。 经过众多的铺垫之后,内心备受煎熬的奥托接受了妻子的建议,并且带着妹妹的精神导师——沃利亚.仁波切踏上了自驾返乡之旅,也可以说是一段“精神之旅”。反差极大的两个人一同自驾旅行,一位代表着世俗世界,另一位则来自一个“更纯净的世界”;来自世俗那位急于让来自“纯净世界”的这位体验到世俗界的“奢靡”,但自己却在无形中被对方改变。你会发现这个人设似曾相识,比如汤姆.克鲁斯和达斯汀.霍夫曼主演的《雨人》。还有故事结尾也是那种很典型的好莱坞套路——圆满得出乎意料,奥托在仁波切上师的帮助下打开了心结,并且成为了仁波切的学生。

作者罗兰.梅鲁洛通过这个简单有趣故事呈现人类的诸多共同点,并通过主人公奥托的内心描写、与仁波切的对话以及仁波切的待人接物来阐述他对所谓的“灵性”的理解。但是这个“灵性”是跨宗教范畴的,它不牵扯信仰,而是在精神层面发生的,是每个人都有的,比如死亡之后我们的灵魂去哪这个问题。有意思的是,罗兰.梅鲁洛在“作者手记”中推荐了他看过的书目,从这些庞杂的书中你不难发现他的“思想”是如何产生的了。 整体来说,这本书虽然有别于那些正统的心灵鸡汤,但还得归类于“鸡汤”。只不过这碗鸡汤里加了些幽默的“胡椒面”,让你还是能有滋有味地读下去。正如本书扉页上印的那句话:“幽默是信仰的前奏,而笑声,是祈祷的初语。”

《与佛陀一起吃早餐》读后感(八):我们和奥托一样

《与佛陀一起吃早餐》是一本温暖的小说,小说甫一开篇就把“奥托”置于我们的视野之内,一个中年男人,家庭和睦,拥有一个算得上灵魂伴侣的妻子,一份不错的职业,一儿一女,收入中产,父母也有自己的产业。

然而,对于一个整个世界都处于一种比较和谐状态的普通人来说,是不是这样的生活就是“幸福”?

经常的,我们的主人公会被一种空虚,一种无措所袭击,直到他的父母车祸离世,关于对“死亡”这个课题深层次的探索更让他精神上深受困扰。

于是,这趟去往远方的旅程也就变得顺理成章了。

奥托要回到故乡处理父母后事,他想要来一个全家的自驾旅,但是儿女都拒绝了他,他想要载上自己做灵媒的妹妹,没想到妹妹也拒绝了自己,却而代之,他的车上坐上了一位“上师”。读到这里,大部分读者都明白了,就像这部小说的题目,这本小说,其实是一本有关于灵修的书。不过是,作者处理的更为巧妙,更为合理,“灵修”在字里行间,在奥托和仁波切的旅途中的小细节。与以往我们读过的灵修类书籍不一样,罗兰•梅鲁洛没有一上来就介绍“何为灵修”,“为什么要灵修”,“灵修什么”?他像是用一只手把我们拽入了他的灵修场内,领悟多少,视你为“奥托”多少。

当生活已经形成固有模式,生存不愁,家庭一切正常的时候,人的精神是否就不再需要探寻生活本质的意义了呢?或许他是针对一部分人——也是美国中产的大多数,而这种思索、探寻,的确有必要也是有意义的。

大多数的普通人都和奥托一样,不相信所谓的灵媒,也不太愿意了解所谓的灵修。因为,即便你是上师,但是你也对“我”的生活并不了解。你有什么资格指手画脚?或者说,你那些关于生命,关于修行,关于冥想到底有什么意义?

让人觉得舒服的是,仁波切一路上并没有主动去充当“上师”的角色,我们伴随着奥托的怀疑、怒气冲冲,甚至略带调侃的心情,一点点地接触到仁波切,一点点理顺精神上的疙瘩。

仁波切说,那些好的,为什么要“不喜欢”?但是一点点就够了,仁波切不要太多——太多就是欲望了。人不要吃得太多,不要做爱太多,一点点就够了。越是简单,越是如同清水,越是复杂,越是如同洒进尘土的水杯,人的心灵会因为复杂,会因为拥有变得浑浊。

奥托自问,凭什么那些崇尚简单生活,不要那些更好东西的人就比那些享受“更好”的人拥有更多的天堂席位?而如果这样,做一个现代的好人岂不是不如去做一个简单的原始人?

人世间的确有太多的事情我们都没有想明白,即便是和佛陀一起吃早餐,即便是冥想、瑜伽,我们的精神世界,总有填补不满的。有些人我们爱着,生活在一起,但是彼此的精神世界却总有触及不到的地方。

《与佛陀一起吃早餐》可能没告诉你那么多道理,他只是告诉你,在这个世界上,“奥托”就像你我,也许我们随时都可以开启一次这样的早餐,或许不能变得更幸福,但是至少能更理解这样世界。

接纳、理解像西西一样的人,而不是怒气冲冲地自以为是地僵化在自己的小世界里。一起柔软了,接受改变,这一趟旅程就大过于它本身的意义。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(九):Sunlight in the darkness

老瞎子打开师父留的纸条,交给旁人去看治疗眼疾的秘方——-原来竟是空无一字。他花尽毕生气力弹断了1000根琴弦,才打开了这张纸条,心怀期待地想看到这个美妙的世界,结果到头来却是一场空。老瞎子难过,不过因为心里还牵挂着自己的徒弟——小瞎子,所以,赶回去找到了自己的徒弟,跟自己的徒弟说:“你一定要弹断1200根琴弦,而我会把治疗眼疾的秘方放在琴里,你弹断1200根后,才能看秘方,一定要记住1200根。”…….

卑微的,高贵的,低贱的,有钱的,不论职业,不论学历,不论家庭,我们都曾迷茫,生与死?迷茫未来与方向?迷茫人生之路缘何坎坷崎岖?迷茫缘何我们不快乐?

人生,就在这一步一步的前行中走着。师父说过:明知其空,转而修有,这是多么深的智慧,然而这又是多么深的一条无尽路。因为“有”到底是什么?这条修“有”的路上,隐藏了多少陷阱,埋葬了多少青春年少的梦想?让多少自由的灵魂断送?

我们有稳定的工作,有可观的收入,有家庭,有爱人,可是,不可否认,我们现在越忙越焦虑。日复一日,年复一年,脸庞上刻满了很多岁月的痕迹,不过不是快乐的痕迹,是焦虑与忙碌的印痕。天真烂漫的笑容是越来越少,而我们的心也在离生活的本质越来越远。

毕业后,开始工作,慢慢地生活越来越忙,如果不是修行,我敢说,我的身体会吃不消,不是因为舟车劳顿,而是因为心会装得越来越满。这条高速公路上跑的车过多,它总会超重,而我也肯定会因此活得压抑与困苦。就像这本小说中的主人公,在美国他属于中高产阶级,在他看来,那种真正的自由与平静可能只有与自己妻子做爱之后才能感受地到。这又何尝不是当下社会人的写照呢?

小时候,可以放肆地玩耍,可以大胆地追求自己的喜欢与真爱,可以不论前方征途遥远,努力向前跑,那时的天真与自由,谁人又不曾怀念与期盼?

有多少人敞开自己的胸怀与感受,用一颗安静的心去生活,然而,事实是这颗安静的心修得不易。我经常问我身边的一些好朋友,你最喜欢《平凡的世界》里面哪个角色?我记得有几个朋友还有我爸爸的回答都是田晓霞。这神一般的女子,她抛弃了固有的枷锁,向往自己的心与广阔的大海,她的点点滴滴留在人心,实足不能离去。

那种快乐与开心是长久的,是内在的,是自己生命所给予的,就像本小说主人公从一开始对修行的抗拒到后面慢慢主动去感受心的静谧与快乐,那时候他才真正的感受到了什么是无拘无束的力量,是没有压抑的生命。

在阅读这本书的过程中,我不时有一种似曾相识的感觉。我感觉自己就像主人公这个幸运的人儿,能在23岁认识了老师与上师,给予了心的启迪,做一个真正快乐开心,努力向上的姑娘。

所以,时不时,我的耳畔总会听到有声音在鼓励我回家,回到一个更加平静、更缓慢的世界,然而,这并不容易。

不过没关系,世界就是这样。有快乐,同样也会有痛苦;有相聚,同样也会有别离。接受意味着放下,念头来来去去,也不会再为其困扰,不再刻意去推开他们,而让他们自由离去…..离去……而我们是要去寻找那个平静、缓慢的世界。

《与佛陀一起吃早餐》读后感(十):与佛陀无关

刚看完这本书的时候,就跟书里奥托第一次看到沃利亚仁波切一样,有一种被骗了的感觉 ----- 一直以为是作者自己身上发生的事,期待作者本人会从旅行中得到什么,看到最后是作者虚构的,顿时觉得非常黑人问号脸,都什么什么了,你居然让我看这个。

或许这个故事要这么写才能更好的被更多人接受,作者用一种幽默轻松的态度,不引用宗教相关的固有的名词,用泛宗教的方式来解释和强调灵性概念上的宗教:跨越规则,跨越各个宗教的互相敌视,直至宗教大厦的最底层。

这本书是关于一个美食编辑奥托和沃利亚仁波切意外的公路之旅,在纵贯美国的旅途中,奥托展示了美国的真实面貌,好时巧克力工厂、美食,农村,穷人区,萎缩的工业,落后保守的宗教电台等等。沃利亚则一路通过各种小事让奥托的坚固的中产阶级小世界裂开了缝隙 -- 一小片开悟。

奥托的日常生活非常美满,并没有太多困境,偶尔会愤怒,会愤世嫉俗,也不妨碍生活;读的书多,脑子有一套自己的世界观 ,对于非自己世界观网格之内的事物有一种警惕感和本能的反感。例如对于落后封闭的反同性恋、反堕胎的极权宗教思想的愤怒,对禅宗思想、灵修的愤怒。认为后者是骗人的把戏,是LOSER才需要的安慰剂。就像路途中高尔夫球场遇到的哲学教授马修一样,把宗教当做是一种胡说,完全通过不了逻辑的检验,是反唯我论的劣品。

但奥托的心里有一些其他的东西,他代表着这样的一类人,他们可能获得了一些世俗意义上的幸福,收入还过得去,有家庭、有朋友、有兴趣和嗜好,生活似乎没毛病。但心里总有抑郁的时候,在某个时刻感到特别孤独和厌倦,世界变得很艰难。但是真是不能说,即使最亲密的人也会不理解,觉得你怕不是个傻子,自己在事后也觉得羞愧,总怀疑自己的基因和遗传出了问题(可能是尼安德特人的错。。)。只有自己缝缝补补,把那些艰难的怀疑和黑暗打包在心灵的某个角落。

沃利亚似乎就是为这样的有一定文化,但内心有洞的人准备的,世俗意义上的宗教很难让心里有尺子和成见,不容易相信神秘事件的人去接受。沃利亚和其他的仁波切一样,同时游走在世俗生活和灵性世界中,跟普通人一样享受世俗的美好 --- 妻儿、美食、娱乐等等。但能做到随时从中抽离,没有普通人那种执着,对于事物的无常时刻保持有警觉。这样就提供了一种样本,提供了可接受的解决方案,例如冥想和静坐,尽量减少被外界引导着进行的被动思考。也就是被一些人看做神神道道的灵修的东西。

对于关注自己内在(不是通过批评,自我批评,对比规则,而是通过不思考)和神神道道,这么一段话也许是一种辩护,也许人类确实太自信和自我了:“我们是人类,有人类的思想,我们试图用那种思想来理解远远超出我们的东西。就像试图像鱼一样在水下不呼吸地游泳,试图用我们的手臂像鸟一样飞翔。或者试图不用电筒在黑暗里观看。或者……“或者就像用一个小弹珠撞倒保龄球瓶。不,对我来说,开悟是你眼睛内部的巨大转变,换一种思维,这样你就能理解上帝一点,理解耶稣一点。但也许不是一个转变,而是许多小的转变。你改变你的灵性状态——通过祈祷,通过冥想,通过你的生活方式,通过你决定的思考方式,通过你带着良好意图在这一世学到的教训——然后,经过很长一段时间或者片刻,当它发生时,你看世界的方式变了。