《公共事物的治理之道》读后感100字

《公共事物的治理之道》是一本由(美)埃莉诺﹒奥斯特罗姆著著作,上海三联出版的平装图书,本书定价:23.00元,页数:370,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《公共事物的治理之道》精选点评:

●這本書竟然沒有在豆瓣上簽到過真是不科學。

●不评价本书,只评价翻译。。三星,最多了

●上学期庞老师的作业

●管理学大师的著作。但是在几个案例上总觉得监督机制的分析还是不够。经济和管理真的是越学越分不可等同啊。

●读之!得读点有营养的了!//公共选择理论;制度设计;政府与市场之间的第三条路径。这么具体的制度设计考察,还是第一次看到。要看一些更基本的经济学理论才能更好的理解。可能是以后从事的方向。

●2类

●要不是曾经的备考经历,我估计这辈子都不会接触这种有”诺贝尔经济学奖“tag的书。虽然可以归类到公共经济学,但是对学习人文社科的它也同样亲切。现在凡是讨论一些关于公共管理的问题,人们动辄鼓吹私有或者走向另外一个极端让国家全盘接管,“但我们在现实中看到的是:无论国家还是市场,都未能成功地解决“公地悲剧”,反而是许多地方和社区的人们,借助不同于国家也不同于市场的制度安排,对某些资源系统成功地实行了适度治理。”

●好几次听英文讲座见到译者余迅达老师,被余老师对待知识的谦逊态度感动呐。

●印象深刻的是该书的参考文献中,有道金斯的《自私的基因》,乔姆斯基和索绪尔的语言学专著。。。。。以及各种系统科学的参考书。。。。

●我已经很久都没看过逻辑这么顺畅的社科书了...有点感动。小书,言简意赅,不是凑字数的书,有点平淡中和的味道(或者说翻译得也好?)。先从哈丁的公地悲剧、囚徒困境和奥尔森集体行动的逻辑谈起,后面是案例,最后是结论和总结。新制度经济学的典范之作。

《公共事物的治理之道》读后感(一):通过公共池塘治理的成功与失败的案例探讨公共事务治理的成功要素

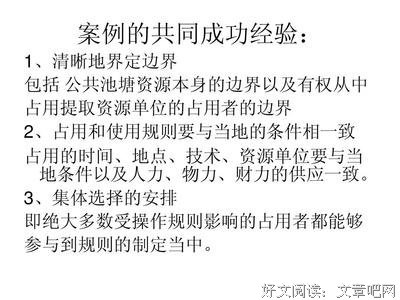

比较经典的一本书,对于徘徊在利维坦与私有化之外的广泛的社会自组织进行了研究。实质上而言,是关于人类集体行动逻辑的一次深刻发觉,发人深省。对于全球范围内的典型个案做了对比性分析。本书推理出的自组织与自主治理的八大特征有非常重要的指导意义。

《公共事物的治理之道》读后感(二):挺好的一本书

这是一本有关公共资源分配与使用的书,治理一般来说有两种:一种是政府管着,另一种是政府不管交给市场自由配置。我喜欢书中的第三条道路,初读有一种清新感觉,在政府与市场之间,还可以有一条通过集体协商自治的道路,真的很好啊~~只读了一遍 需要再读。

《公共事物的治理之道》读后感(三):不是书评

最近想结合自己的行业写点东西,但读的书少,读政治经济学得东西更少。来这里向各位书友请教。先向各位道声谢谢!

产品的供给,一种模式是政府严格管理,提高标准,人为造成产品高端化,从而导致产品供给的不足,同时政府需要承担不达标产品的监督与检查及欺骗行为。如目前国内对房地产、对上市的高标准要求等。

另外一种模式是政府只保证核心利益,如生命安全。其他一切由市场决定,由市场承担风险,政府最小化,产品供给出现质量及欺骗问题由法律解决。如欧美股市及国内的服装等消费品。

那么,两种模式各自的理论依据什么?在上面的主题下,哪些书可以去读?

《公共事物的治理之道》读后感(四):为何无人识

在新版的政治科学手册中,本书被排在二战后引用率最高的四部政治学著作之一,然而我们却不得不记住,这部作品是在1990年才出版的。作者艾利诺·奥斯特罗姆女士更是当代美国最负盛名的政治学者之一,曾经担任美国政治学会主席一职。如果继续各种头衔和荣誉的介绍,我都会觉得烦人,还是一切由“小流域综合治理理论”来说明吧。哈丁的公地悲剧把我们带入了一种悲观之中,特别是生在这个普遍漠视公益的社会,更有一种莫名的失望和无助,但沮丧之余毕竟还有一线希望,奥斯特罗姆女士的研究为我们提供了走出集体行动困境的途径,应该说这是一种大智慧,尤为可喜的是,盎格鲁—萨克逊民族的政治智慧原来不是一家专利,世界上所有民族都是有可能走向这条坦途的。

豆瓣上的推荐不知道能起到多少作用,但看到只有很少的人读过这本书,还是忍不住要说上两句。

《公共事物的治理之道》读后感(五):很重要的一本书啊

正如上贴所言,为何无人识,确实非常奇怪的,国内学者好像很少引用这本书,研究新制度经济学的,对这本书好像推荐不多?自己还是上西方财政学时,老师在讲公共品时,对这本书有初步的介绍。作者研究的是社区合作,而这不在政府与市场之内,也许这就是被经济学家们忽略的原因吧?而且,用汪丁丁老师的说法,国内的经济学家实在是孤陋寡闻得可以。

但窃以为此书的思想非常重要。读了三遍,前两遍都没作笔记,写论文时随便翻翻,读了差不多也是白读,几天就忘光了,这两天在认真的看,才发觉自己忽视了很多重要的内容。此书的最重要的意义恐怕就是对于在政府和市场之外的第三条道路(社群)的分析吧,感觉第一章的分析尤为重要,还有作者对于“制度细节”的关注,真是醍醐灌顶。后面的具体的案例,似乎也可以作为制度经济学研究的经典案例吧?如果按照周其仁老师的“真实世界的经济学”来说,这本书当为范本。

不知道这套书的其他几本如何,找来看看,但毛寿龙的序言似乎有点煽风点火的意思,有点过分。不过这年头,要看见一片好的序言,不大可能了。国内给人家作序的,好像都是在编写本书内容提要一样,不知道是什么毛病。