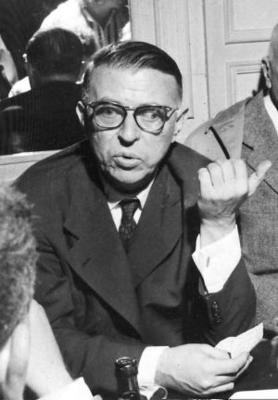

《萨特》的读后感大全

《萨特》是一本由[美] 理查德·坎伯著作,中华书局出版的平装图书,本书定价:8.00元,页数:135,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《萨特》精选点评:

●没读完

●涵盖了生平和思想。

●同样是小册子,比之前那个好多了

●哲学一般难以缩写,不过大哲学家的人生倒是可以。没有什么花絮,一目了然。缩写也是一门艺术。本书作者同样不简单。

●给三星的话真的对不起作者,但是我也不能推荐这本书。。。因为我实在没太明白。。。

●先入个门吧

●了解萨特的简易读物

●萨特的存在主义不同于保罗蒂利希的存在主义神学,它是纯粹的存在主义。只有人的存在,这个存在没有任何根基。很真实又很无助和无力的理论。

●实在是读不懂。也不打算再读了。我还是离哲学挺远的。

●不如读原著,不知是作者还是译者,个人主观看法介入太多,读来偏颇。

《萨特》读后感(一):简短的萨特

厄那个没有人写书评那我来写好了,其实这也是我都一次了解萨特吧?反正是第一次看这种比较系统的写他的书~本来是想借波伏娃写的那本厚厚的萨特,可是被人借走了吧,图书馆没见到,可是我还是想看你萨特,只找到了这个小本~不过小本也好,看起来轻松~

一百多页,确实不多~好在是外国人写的,还比较有意思~总的来说就是很简单的介绍了一下萨特的生平和主要思想~

以前就知道他的存在主义~这次发现原来他这么喜欢共产主义啊,好吧,身为一名共产党员我表示很欣慰~

《萨特》读后感(二):萨特

这段材料以前没注意过:

虽然同马克思主义有20年的交情,但萨特在《今朝的希望》中放弃了马克思主义,确认了希望、民主的理想和建立在普世的兄弟情谊之上的一种道德未来。比如,他说:“成就一个人意味着什么?能够制定法律、规章制度和通过选举使自己成为公民(同他的邻居一道,邻居也是一个人)又意味着什么?马克思在上层建筑之间的所有区分都很精致,但这种做法彻底错了,因为个体同个体之间首要的关系是其他的东西,这就是我们将在这里所要发掘的。”

萨特一生不同时期的思想变化很值得玩味,时代史和思想史都在他这里敲下了印记,我赞叹他思维的活跃和思考的真诚,以及对一己哲学思想的身体力行的勇气。正如波伏娃所说,“萨特是位总愿反对自身、逆向思想的哲学家,他之所以这么做,为的是从世界所呈现在他面前的具体现实中发掘出意义来。”虽然在一干被列入存在主义谱系的哲学家中,我对他很少有强烈的热情(比如与克尔凯郭尔,尼采或者海德格尔相比),他的小说和剧本我也不太热衷。

一件好玩的事情是,五月风暴以后,法国政府开始镇压左翼群众和学生,萨特一直要求自己被逮捕,甚至宣布自己将投身任何一家革命性的报纸,但狡猾的法国警察就是不鸟他。当然了,戴高乐早在1960年就为是否抓萨特定下基调:“人们是不能逮捕伏尔泰的。”

有时候真觉得,法国就是一个知识分子可以郑重其事撒撒娇的神奇国度。

《萨特》读后感(三):萨特的思想整理

版本问题:原版为中华书局出版的《伟大的思想家》丛书中的一本萨特思想简介,张世英主编,旨在为哲学入门者提供一套普及性的著作。我借阅的版本是2019年清华大学出版社的再版。

我原本想找一本萨特的传记看,没想到个人生平只占到一个章节,主要是萨特思想的梳理。

本书一共分为六个部分。第一章概述萨特及其思想;第二章是萨特的生平和著作;三四五六章是萨特主要观点和论证。

一、萨特思想概述

要理解萨特的思想,就必须要对“存在主义”做初步了解。存在主义是一个概括性术语,它涵盖了自1830年以后专注于人的生存、选择和个体责任等主题的欧洲思想家的思想。这些人包括克尔凯廓尔、尼采、海德格尔、萨特、波伏娃、加缪等。他们把人类为实现自我生命中的意义而进行的个人奋斗作为思想出发点。萨特的核心观点之一“存在先于本质”指的是:一个人并不是生来具有某种固有的本质特征。相反,他通过选择和行动造就自身特性,因而他对自己完全负责。

二、萨特生平著述

萨特1905年出生,1980年病逝。

在童年时期,萨特的家庭教育为他树立了从事教育和学者这一事业的人生目标,并奠定了他无神论的基础。在大学期间,他认识了波伏娃,波伏娃萨特的一生中扮演了重要的作用,为他的写作提出了许多建议,并且促进了他思想的发展与成熟。

在胡塞尔思想的影响下,萨特创作了《恶心》(1938),这本书探讨世界的偶然性,事物的物理特征都是在不断变化的,人们始终无法把握事物的本质,这让他感受到生活的虚无与荒谬。

二战期间,萨特受到海德格尔的启发,撰写了《存在与虚无》(1943),这本书被认为是存在主义的奠基之作,在萨特的事业中处于核心地位。在该书中,萨特认为,人具有无限的自由,同时也承担着无限的责任,而人们总是通过自我欺骗(虚假信念)来逃避自由和责任。也就是说,我们可以自由的选择,但是,我们必须承担选择之后的责任。我们又为了逃避责任,而声称自己并非自由,自己的选择是“身不由己”。

二战结束后期初,萨特和波伏娃开始致力与政治参与,通过实际行动来践行他的存在主义,并在1945年做了演讲《存在主义是一种人道主义》。1952-1956年期间,萨特成为了一个共产主义的支持者。1956年,苏联武力镇压匈牙利暴动后,萨特不再对苏共抱有幻想,认为苏共曲解了马克思的思想,于是自己独立研究马克思的思想。1963年,他出版了自己的童年的自传。1964年,获得诺贝尔文学奖。

萨特的最后一部主要著作是《白痴世家》(1971),这是一部研究福楼拜的传记。在前两卷中,萨特试图解释,在福楼拜成长和受教育的家庭与社会环境下,以及他为回应这些环境所做出的的选择的作用下,他是如何成为一个独特作家的。福楼拜幼年受到父母的伤害,总是用一种消极视角来看待自己。萨特认为,福楼拜正是通过贬损世界来回应生活环境对他的不友好,于是,福楼拜运用优美的语言来诱导读者去领略一个残酷、赤裸裸的世界。第三卷分析了福楼拜的文学创作和资产阶级历史的关系。

三、感知与实在&四、本体论

萨特的存在主义属于唯心主义。在“感知”与“实在”的关系上,萨特认为,我们感知到的世界与现实世界一定的差距,即我们无法完全认识客观世界。而意识则通过否定来建构现实世界。

五、自由意志、心理学和历史唯物主义

萨特将存在主义与马克思的历史唯物主义糅合在了一起。他认为个体的人存在着自由的意志,因此人具有无限的自由,只有自由自己限制自己;而人类社会的历史则是被决定了的。

六、伦理学

萨特试图建立一种人道主义的伦理学,他讨论人性是被历史决定的还是具有普遍性的。

《萨特》读后感(四):人的哲学

萨特是存在主义的典型代表,也是在存在主义上走的最远的人之一。萨特的存在主义很大程度上可以说是“人的哲学”。自叔本华之前,理性支配世界,而关于理性的来源,最终追溯的结果,又往往不得不是上帝,人被压缩到了一个很低的地位。再加上当时科学技术大爆发促进的唯物主义的发展,而唯物主义又很容易发展为宿命论,决定论,人的空间被进一步压缩。叔本华扛起了非理性哲学的大旗。企图在理性之外寻求另一种人存在可贵本质。除了人特有的理性之外,叔本华找到的是人的“生活意志”。后来尼采不仅更继承了这种思想,而且更为激进。不仅把“意志”作为世界的本质,而且更突出人的位置。尼采大声喊道“上帝死了”,摧毁了压抑人的最大的包袱,上帝的存在就像一个BUG,在哲学上总是一个万金油的角色,当哲学不得不需要一个终极、根源、或者至上的时候,不得不把这种虚无缥缈,又不切实际的东西搬出来,尼采提出“超人”、“权力意志”,让人去代替上帝的角色。之后的存在主义者克尔凯郭尔、海德格尔、胡塞尔、继续从“内心体验”、“意识”等方面寻找人存在的本质。萨特继承了他们的思想,他企图从“虚无”、“绝对自由“等方面来寻求一种人的本质。

萨特的本体论

自在的存在

自在的存在是 “是其所是“,”因为存在而存在“,”just is being”, “自在的存在是一个无根据的事实,他内在是充实的,没有时间性,不包括任何否定和变化,对他来说,没有什么是可能的问题。”

比如在给直接实在论辩护的小说《恶心》里,如果一个能直接感受到自在之物的绝对存在,那么结果会怎么样呢?

一个杯子,当为我们所用时,对我们来说才有意义,这个杯子有透明度,造型,材质,轻重,色泽等等各方面的特质,如果这一切都消失,杯子只是杯子,甚至杯子本身,都与人毫无关系,杯子的概念也消失,我们叫它“A”,A仅仅作为A存在,当所有的物体都被彻底的切割开,物是其本身,而与人无关,这时候人自然而然的会感觉到世界的无聊,萨特把这种特殊的感觉叫做“恶心”。

自在的存在是不得不存在,这种不得不存在就超脱于上帝之上,所以萨特也是无神论者,这种存在是没有原因的。在莱布尼兹那里,事物都有一个原因,所以这个世界的一切肯定存在一个起点或者最起始的理由,否则就是荒谬的。萨特说,没错这个世界本来就是荒谬的。

虚无

虚无在萨特的本体论里占有特别重要的地位,虚无正是这个世界变得有意义的原因,康德把意识描述为“虚无”,或者说正是因为虚无所以意识才能认识世界。他把虚无描述为“意识的内在构成因素”。

比如他举过一个例子,我去Simon的房间里, 我看到了桌子,椅子,书柜,但是没有Simon,这时候我忽略了很多东西的客观存在,而焦点放到不存在的Simon身上,正是通过这种虚无的否定来认识世界。虚无不是和自在的存在对立的一种存在,而仅仅是不存在,世界本来是荒谬和混沌的,意识正是通过这种否定去认识世界,而这些具有意识,能够认识到自我的东西,这些以虚无为本质的东西被叫做自为的存在。

萨特的自由意志

萨特的自由意志是萨特理论中最精彩的部分,他的本体论在很多人看来是很难理解,对很多问题的辩护或者回答是不太成功的。

但是正是因为在虚无与存在上走的太远,也因此在自由的方面,获得了极大的空间。

无限自由

萨特用虚无把人与环境分割开来,也把一个人的过去与现在分割,给了人一个绝对自由的空间。人的自由是无限的,即人只有选择的自由,没有不选择的自由,也只有自由能限制自由。自由不是可有可无的东西,而是属于人存在的基本结构,自由与人存在时同等程度的概念,人无论想不想自由,他都是自由的。

当然,这些描述都太过于形而上。面对这种无限自由的思想,最常见的问题是主要是环境与人的关系,以及社会与人的关系。“环境能限制人的自由吗?”,“不能”,他的回答是“高山是不是人的障碍,取决于人会不会去攀登它”。也就是说,如果他是你的障碍,当且仅当你选择他作为你的障碍,这仍然是你的自由选择。

对于社会与个人关系,仍然举过一个例子,“对于一个二战中的青年,他想去参加自由法军,对抗纳粹,但是母亲年迈病重”,这时候对母亲的挂念是不是会限制他的选择自由呢?对此的回答是“只能由这个年轻人自由的选择,即使他选择了侍奉母亲,这也是因为他自己自由的选择了这样做“,这近似是一种诡辩,但是萨特想表达的是”在他的世界里,除了他所建立的东西外,没有任何善恶,他孤零零的处于一种可怕的寂静中间,天马行空的独来独往,不用哀求或者求饶,注定要被宣告自由。 “

在这种情况下,他也给出来了进一步的答案。如果我们说“在没有这个母亲的前提下,他就去参加自由法军了”,那么这个母亲事实上构成了别人对自己的选择的影响,人既然是无限自由的,那么为什么还是会做出这种被影响的选择呢? 而是这种被影响绝对是一种普遍的现象。

萨特的回答是“活在虚假信念里的徒劳”,比如我是一个咖啡侍者,我知道在别人眼里我是一个咖啡侍者,而我自己也这么认为,那么我就会放弃很多东西,来做好我认为一个咖啡侍者应该做的东西,以及来得到某些东西,这一切的前提就是自我给自我设置的虚拟的一个前提,而在萨特这里这是不必要的。我们为什么会选择我们不喜欢的东西,是因为我虚假的信念告诉我如果我做了这些,我会获得什么。比如我选择“从北航研究生毕业”,为了这个信念,我必须去逃避我的自由,并不快乐的学习电气的课。

无限责任

萨特表明“既然人类是自由的,那么就应当对其选择负责”,无限的自由对应的就是无限的责任,“不仅对选择生活方式 负责,而且要对生活其中的世界负责。” 如果我生活在一个非常忧患的环境里,导致我的选择很少,但我仍然要把这种环境看作是“自然”的,比如在一战争种,一旦被卷进去,这场战争就变成了“我的战争”。

人道主义

萨特渴望从他的哲学思想种发展出来伦理学,一种哲学要有实践意义,就必须真正作用于生活,否则便只具有形而上的意义。而伦理学是需要一个支点的,作为一切行为的根本指导或者仲裁者,比如宗教里的神,亚里士多德的理性,尼采的权力,但是他这里呢,由于把自由和责任推的太靠前,由于人的一切高贵品质比如“诚实”,“坚毅”,“忠贞”都成为了虚假信念里的徒劳,所以他留给伦理学的东西只剩下,自我欺骗,拒不承认自身的偶然性,相互倾轧等肮脏的脾性。

这一切让他的伦理学发展很不成功,他企图给存在主义寻找一个定位,于是“存在主义是一种人道主义”出现,他想用这种“人的哲学”,在已经被理性或者唯物主义压缩了的哲学里找到伦理学的空间。但是他并没有完成这个工作。

与马克思主义的关系

萨特在二战之后,充分认识到人是一个社会动物,他深刻感受到了马克思主义的历史唯物主义的重要价值,但又认为历史唯物主义忽视了人的主观性在历史中的作用,人的问题在马克思主义中是一块飞地,他承认了历史唯物主义但是不承认辩证唯物主义,他认为世界是自在的存在,是混沌的,本身既不运动,也不规律。

更重要的是萨特的无限自由,无限责任,给了人无限的可能性,最大化了人的主观能动性,让人可以通过自由的选择去打破一切之壁垒,先天的限制也可以被后天推倒,无限的责任也使人不得不直面环境。人是自由的,所以你的本质是你自己创造的。他的虚无、自由、责任这一切的一切都好像是为马克主义量身定制的,放在社会生活里,这种思想就是革命的种子,人用自己的选择和自由去改造社会和自然。再加上他思想本身的不完整性,他就特别想把这两种思想结合起来。

总体来说,萨特的哲学并不完整,并没有成功得建立自己的体系,但是他在自由意志这个方面获得了极大的进步,萨特哲学对于人的主观能动性有着极大的鼓舞,无愧于人的哲学