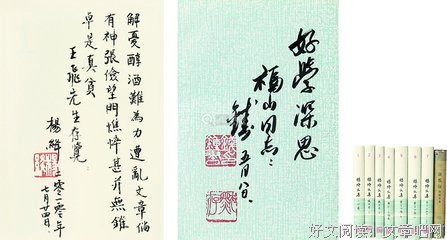

杨绛文集(共8卷)读后感摘抄

《杨绛文集(共8卷)》是一本由杨绛著作,人民文学出版社出版的精装图书,本书定价:300.00元,页数:3484,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《杨绛文集(共8卷)》精选点评:

●淡淡的文字,溢满浓郁的感情(散文卷)

●总算是,反反复复都看完了。中学时因为钱钟书而知道杨绛,从而结识了这位至今最爱的作家。不管读多少遍都像着迷一样啊~~

●读的版本不是8卷集的,只是回忆的散文,但那些对亲情的回忆,将自己也带回到老先生的童年,因其真切就尤为感人,每每泪水打湿了双眼.......

●没有全部读完全集。以后借齐了再继续吧。

●寒假读完了小说、散文、戏剧,感觉就像是一个老人给你讲故事~

●看的是全套电子书,勇敢的人生

●我4折买的全套 质量是真好 跟三联一样赞啊

●目前看了第一卷小说卷,几个短篇加《洗澡》

●我喜欢她 人淡如菊

●在读堂吉诃德

《杨绛文集(共8卷)》读后感(一):生活

读的是散文卷下。一不留神会被秀一脸。

将来如果“不幸”结了婚,就买本这个供奉床头,祈求夫妻和睦。

读到阿圆死,我哭了,钟书死,我哭了,一般我读书不大哭,想来是情太真太悲了。

誊写一下2017年暑假的时候读这本写的一些东西:

她说一个人:思维逻辑太别致。哈哈学到了,以后遇到蠢笨的,也这么形容。

“看来一个人太笨了,不能是好人”“反正他帮我是应该的事,我不必道谢。”“这胡适很坦率,他就没想想,也许有人不想求他的墨宝呢”“但是我没有意识到,悲苦能任情啼哭,还有钟书百般劝慰,我那时候是多么幸福”“我平常看书,看到可笑处并不笑,看到可悲处也不哭,钟书看到书上可笑处,就痴笑个不了,可是我没见到他看书流泪。”

”嘤其鸣兮,求其友声。“友声可在千里之外,可远在数十年之后,我们希望有几个知己,不求有名有声。钟书想要一个和杨绛一样的女儿,太甜了。

读着杨绛,闻着一截香,桌上放个菩提手串,喝着浙江龙井,看来我真是个home person

不敢读第二遍。高中不知道哪里见过那句“驿道离情”,那时只觉得感伤,有“红叶离人泪”的味道,却不知道是这么个惨烈的故事。

他们两口子年轻时也算不食人间烟火,钟书更是一直不慕名利吧

最美的情话:—我做坏事了—不要紧,我会修

《杨绛文集(共8卷)》读后感(二):骑士人生

朱天文说“生活的东西,最好写也最难写,不单为技巧问题,是心胸和性情”。

看杨绛把这些苦和难写来,笔触淡然,居然还有些俏皮,像赤脚走在暑气褪尽的大地上。她在大礼堂上被人诬骂,散会后那段写得可真妙——

“我走出大礼堂,恰似刚从地狱出来的恶魔,浑身散发着硫磺臭,还带着熊熊火焰;人人都避得远远的。暗昏中,我能看到自己周围留着一圈空白,群众在这空白之外纷纷议论,声调里带着愤怒。一位女同志(大约是家庭妇女)慨叹说:咳,还不如我们无才无能的呢!”

这简直是日式漫画的场景呀!这一身硫磺臭的恶魔回家以后,更有意思——

“我看了会书就睡觉。明早起来,打扮得喜盈盈的,拿着个菜篮子到校内菜市上人最多的地方去招摇,看不敢理我的人怎样逃避我。”

但她这淘气行径,纯粹出于一颗好奇心,全无恶意——

“避我只在情理之中,我没有怨尤。不避我的,我对他们至今感激。”

这超然通达的气度,难怪把《堂吉诃德》译得那样好,她自己也是一个可爱的骑士呀——

“探险不必像堂吉诃德那样走遍世界。在我们当时的处境,随时随地都有险可探。我对革命群众都很好奇。”

嘻嘻!

《杨绛文集(共8卷)》读后感(三):未完待续

先前只读过《我们仨》,喜欢杨绛先生叙述平实生活的语气,浓烈的情感全都凝聚在波澜不惊的句子上,让人心上温暖。

最近开始看小说卷,读了几个短篇,不知道原来她的小说也写得这么好!书里的人物形象各自不同,都颇为丰满,浪漫情怀中又充满了现实感。我觉得她最神奇的地方是,把悲痛或无奈的事,用轻快调皮的语气讲出来,苦涩中带着甜蜜,回味无穷~

总觉得,她一直怀有少女之心,纯真又明亮。

第二卷是散文卷,其实我以前一直不喜欢读散文,可能年纪小阅历少,缺乏耐心吧。直到读过《我们仨》,才对散文放下了成见。尤其喜欢杨绛的散文,很朴实,但又觉得很真实很有画面感。杨绛描写她的父亲,父亲正直、豁达和些许固执,仿佛是她的偶像,她的性格多少也受了父亲的感染吧;写她的妹妹杨必,让人颇为喜爱和疼惜这个活泼、灵气却早逝的妹妹;写她的丈夫钱钟书,尤其可爱,让人不禁羡慕两人之间相知相惜的默契;看似艰苦的下放干校岁月,在杨绛笔下却多了很多趣味和向往;而被扣上大帽子进行批斗的残酷文革,却也不似印象中那般阴沉抑郁,那些理应被唾弃的小人,也在杨绛幽默诙谐的笔触下,似乎不那么面目可憎了。这一切,我想,都应当归功于作者的豁达和乐观。

----------------------------------------------------------------------------------

这套书我从2011年开始读,小说、杂文、评论都读完了,可惜一直未更新过书评。而且到现在未读完译作的四卷。

然而今天忽然看到先生逝世的消息,几乎是立即就想到了《我们仨》。

《我们仨》大学时,工作时,待产时都看过,每次都觉得意犹未尽。里面对一家三口至深的感情描写,朴实、真实而让人动容,读时竟觉得那不是别人,就是自己的家人,那种不舍与珍贵。尤其记忆深刻的,就是古驿道那一段,竟然让我觉得那么害怕失去,内心一直跟着恐惧、伤心,最后竟然哭了。

今天,先生也走了,终于可以在天堂与丈夫和女儿团聚了,我竟不觉得特别难过,反而特别欣慰。先生不必再“一个人怀念我们仨”了。

祝一路走好。

《杨绛文集(共8卷)》读后感(四):虔诚的”串门“

终于看完了整一套文集。其实最开始看杨先生文章真是很偶然。起初我不过是自己思绪纷乱,总想着一些没有结果和答案却又让人痛苦的哲学问题,于是希望在书里寻一些安慰与答案。所以当时拿起了《走到人生的边上》(这套书中未收藏),我很好奇,一位九十多岁高龄的老人对人生是何看法。却没料想被散文吸引,看起了她的文集,这要是后话。

衰老、死亡、悲伤,这种精神创痛上的话题我很少与人讨论,因为实在没有结果。记得很小的时候就想过诸如”我们为什么活着?我们死了之后世界会变成怎样?地球最终会是什么样子?我们从哪里来?我们每天上学的意义是什么?“

当时人小,小孩儿就带着小孩儿的天真和残忍。我每次一想到这种话题总是害怕的全身一哆嗦,继续想下去就感觉脑袋要炸开,内心很抽搐,精神很痛苦。于是我干了一件至今后悔的事情。

那时候我应该不到8岁,近中午了躺在床上休息,等着吃饭。突然就开始胡思乱想,想的自己害怕的不行,挂着泪花儿哭闹着就冲去厨房。爸爸正在烧菜,我看到爸爸背对着我,跑上前去从背后抱住他,然后惶恐的抽泣,”爸爸爸爸,你和妈妈是不是以后都会死啊?你们死了之后我该怎么办?你们是不是到时候都不要我了?“

8岁的孩子个儿还不高,我印象中似乎扯着爸爸的袖子仰着头,看着他期待有一个回答。他于是转过身把我抱起来,”爸爸妈妈不会死的,爸爸妈妈永远都会在你身边守着你的,不要怕,你这都在乱想些什么呢。“

”那我们拉钩?“我伸出小指。

”好,我们拉钩。乖,爸爸在烧菜,不哭了,待会儿就吃午饭了,开心一点。先回房间去看会书好不好?“

于是我很听话的像拿到了一块儿糖一样止住了哭声。

现在看去,当时的自己是多无理,向爸爸讨要了这样一个空洞的承诺。谁能抵抗的了岁月的侵蚀?自己去思考这个问题的时候尚且这样痛苦,以致于后来我一直后悔向爸爸要挟来的这个约定。我害怕讨论它们的原因也是如此,不希望别人也去体验同样的不安,那不是什么舒服的感受。

可看书就不同了。杨先生也曾说,看书是穿了隐身衣,可以随性的到处串门儿,不用怕打扰也不怕被赶走,自由自在,有问有答,完全没有了心里的纠结麻烦。

那本《走到人生的边上》前一部分是思考,虽然我没能完全看懂,她的文字还是给人一种宽慰,我怀抱着被救赎的感激,惊喜的发现她的散文比之对人生的纯粹探究要更轻盈精灵。

图书馆的好处就在于,你和书的缘分能够随时圆满。我找到了摆着《杨绛文集》的地方,开始一本一本的看。

我看到了一位多么优雅的女士,她的优雅不是高贵,散文里讲那些在启明女中的日子里少不了各种顽皮的行迹,她的优雅是平和从容。

那些看到别人爬到很高的树上时的担惊受怕,那些因为别人命运的不公而感受到愤愤不平的无能为力,我也都曾有过。却做不到像她一样,”我平常看书,看到可笑处并不笑,看到可悲处也不哭“,她的平和在震荡的年代里显得清雅而富于魅力,像一杯温暖的牛奶红茶。

在图书馆的好多个日子,都沉迷在这一套书中。和许多小清新小煽情小温暖不一样,她没有一丝矫情,也没有一丁点的抱怨,也不像云破日出的阳光。

她的文字,带着轻微的凉意,也含着微笑,让人坚定沉稳,教会人反思与平静,使我们更加珍惜身边的善与美丽。

《杨绛文集(共8卷)》读后感(五):且慢看着

豆瓣把这套《杨绛文集》放在一起了,所以借书评的地方慢慢写对每一卷的评论。

先看的第一卷,小说卷。不用说,冲着《洗澡》来的。不过还是老老实实把前面几篇短篇小说按顺序看过了。《璐璐,不用愁!》是杨绛先生第一篇小说,算是很写实,纠结的事情脉络捋得清楚,不过不明白结尾是褒是贬、有何用意。不过自序里说这篇“有两个人物是现成的”,那么对于写实的作业也不苛责什么含义。

《ROMANESQUE》是几个短篇里我个人最喜欢的一篇,故事性最强,读者和男主人公一同兴奋、慢慢进入状态,思忖着是不是遇上了一场奇遇,可奇遇却以最现实最残忍的方式戛然而止。梅的出身、性格、举止在作者塑造的女性里算是最特别的了,可结局却最不忍细想。

《小阳春》有点模板意味,杨绛先生真是爱写三角恋,这篇是典型配置,人到中年的知识分子先生嫌弃起妻子,钟情于女学生,而女学生又与男同学眉目传情。区别是这篇里的丈夫俞斌被加上了滑稽笨拙的属性,可笑多于可气。

《“大笑话”》,个人觉得是灾难性的。篇幅不短,人物太多,搞得性格面目都模糊。关键是人称太冗余了,太太们都是X太太+名字两种称呼轮转,不翻前文极难分清彼此。而且结局仅是一场误会,找不到爆点。不过人到中年,乍看各方面都端正的男主人公突然离开原有的轨道、被谈吐不凡的异性吸引,这又是《洗澡》里的配置。有点像老舍先生《离婚》里的追求“诗意”。

《“玉人”》不同于其它篇目的一点,是男主人公心目中那个清新脱俗的形象再现了、而且堕落了。可惜收尾太过含蓄。

《鬼》写得有点不明不白,一次奇怪的一见钟情、一个开头成功结尾溃败的计谋、再套上一个还算圆满的计谋,就结束了。像聊斋又远不够聊斋,不知想表达什么。

《事业》的主线难得、终于、总算、finally跟三角恋没关系了,松一口气。女学生之间的关系互动写得很不错,估计也有杨绛先生自己学生时代的切身经验。贯穿全篇的是女学生与女先生间的微妙对立,学生内心其实热爱自己的学校,可又被先生莫名的执拗逼得太紧。结尾对立依旧,可先生似乎又有所感。几处觉得微妙或生硬的地方,大概还是自己涉世不深、道行不够。

终于说到了《洗澡》,读第一部分,一直以为主角是余楠,后来发现原来主角是许彦成。不知道开头对余楠的详细叙述目的何在。不过至少,对余楠背景的详细交代,能让读者对他比对许彦成更好分出喜恶了(估计绝大部分偏向厌恶那一面)。杜丽琳在前半部是凌然事外的“标准美人”,可后半部却也为留不住丈夫的心而蓬头垢面。

读到第二部分后半段,几乎有些崩溃。毕竟杨绛是在世的人里,罕有的几位女先生之一,又是钱钟书先生的伉俪。难免抬高期望,难免和《围城》相比。可《洗澡》的前两部分,节奏和格局都不太能令人满意,大概相当于《“大笑话”》的迂回细致版。好在第三部分写得很畅快,有点像阿加莎“前面17章拖沓+最后3章高潮”的布局。前面的慢节奏倒确实把几位中年知识分子的背景交代清楚,检讨与“洗澡”时看得很明白有何所指、有何遮掩。众人“洗澡”的发言与群众反应也相当有画面感。联想到去年还在帮母亲写“走群众路线”的自我检讨材料,与“洗澡“如出一辙,不禁毛骨悚然。

不过,结尾的高潮又是温柔的。“洗澡”是1951-52年的运动,后面还有一系列的惨剧与折磨相待。像朱千里这样老顽童般的人物,结局如何,根本不敢想。

而关于许彦成与姚宓,杨绛先生的处理也偏于温柔,或者含蓄。从《洗澡之后》的序言可以看出,杨绛先生是以这两位为主角,并且肯定这两位了。不过这种倾向并未体现在行文中,以至于或许衍生出了不少误解争议,甚至恶意揣测。这大概也是先生又起《洗澡之后》的原因。《洗澡之后》的后序,全书最后一句,是“谁还想写什么续集,没门儿了!”,这样少见的干脆利落,读起来很有趣。

所以从先生的上下文里看,姚宓应该是个很正面的角色,不简单但也决不滥耍心机。出场她朴素甚至清贫、爱书爱母亲,可也不笨拙,不惧交锋与冲突、去香山一事会侦探小说式地给自己制造不在场证明。可她也毕竟年轻,也会有冲动与天真的时候。说出那句被读者议论纷纷的“我愿做你的方芳”之时,对杜丽琳兴奋地宣称”决不走到你们中间来“之时,都是例证。

同样依作者意,许彦成身上很多犹豫或者僵持的地方,应该也是趋于正面的了。比如读到最后“洗澡”时,一度很为他担心,也为他不听杜丽琳的好言相劝不解。不过再一想,迟疑与质疑才应该是受过高等教育的人应有的反应。“洗澡”真的能洗掉痼疾么?靠检讨过关就真的代表思想够格么?如此说来,再版序言里,“这部小说里,只有一两人自觉自愿地试图超拔自己”,一两人中,有许彦成一份了。至于许彦成爱情方面的僵局,总嫌他对杜丽琳太过心安理得,这一点还是留待看过《洗澡之后》,再做评论吧。

书里我最喜爱的,并非许、姚两位,而是罗厚与姚老太太。这两位一动一静、一少一老,从台前和幕后关照推进着事情的进展。罗厚本身性子就讨喜,风风火火、明辨是非、还挂着些江湖义气,对姚宓也算一往情深,甚至不惜捐出自己做乌龟。天真热血到可爱。而姚太太则有种已经看穿人情世故的感觉,也远离研究社的是非场。大半本里,老夫人并不怎么显山露水,最后才发觉,原来她对女儿的那点小心思洞若观火。最喜的两位,都是围绕着姚宓的角色,或许这倒能说明杨绛先生对姚宓的偏爱吧。

之前说到温柔,还有一点体现,同时也是《洗澡》与《围城》的不同之处,便是杨绛先生对感情僵局中的女性角色要温柔得多,这大概是因为性别出发点的不同。宛英与丽娜,被各自的丈夫所嫌弃或冷淡,但本身绝不是什么可厌的角色。尤其宛英相比余楠,身上闪光点不知要多出多少。可她们终究献身僵局之中,无意鱼死网破,却也不得解脱。如何解套,还要看续作了。

最后不得不说一直纠结的一点,为何那个时代的大家们,比如老舍、钱钟书、杨绛,都如此偏爱三角恋呢?特别是这本小说卷里,绝大多数情节都围绕三角恋展开。总觉得学贯中西的大家们,写这些东西有点逼仄浪费。自我开解,或许是那个时代,爱情的红白玫瑰之争,的确是热门而棘手的话题吧,时至今日,或许依然如此。