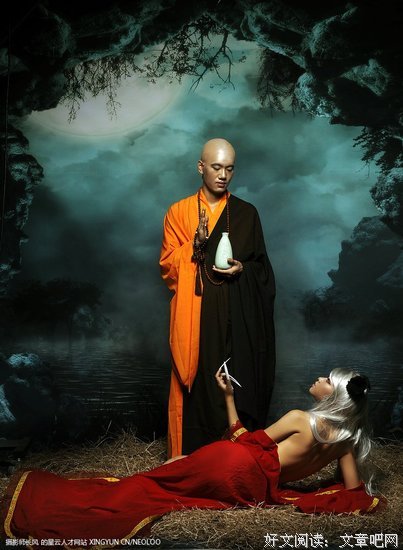

诱僧读后感10篇

《诱僧》是一本由李碧华著作,人民文学出版社出版的142图书,本书定价:6.60元,页数:1995年1月,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《诱僧》读后感(一):英雄无名,功不载册。

李碧华总有一种魅力,看完总是很惆怅。文字很美,有一种浑然天成的感觉。

玄武门之变,兄弟结怨日深,生死存亡。本就是一段胜者为王,败者为寇的故事。历史带着血腥,冷狠,让胜利者尽情书写,却让人恨了起来。恨命运,恨一开始就知道的结局。

如果没有宫变,没有血腥风雨,只如石彦生所想的,止戈息斗,而不是骨肉相杀的局面。只为了忠于义,效忠明主,故事会不会不同?他不用被迫出家,不用看着母亲自刎于眼前又无能为力,不用看着心爱的女人,与他分离,又死在他面前?不用看着出生入死的兄弟,为了黄金背叛、死于拼杀,活着的两个人还狠着自己。

如今他只是个和尚,法号静一。

【当所有螃蟹都是横走时,一只直行时,就没有去路了。 】

【时间最壮大么?

不,是“心”

当心空无一物,他便无边无涯】

“人生足音,轮回百世,最初它杂沓不安,响之不竭,人只得继续走,找不大尽头,逐渐模糊而遥远,终似润物细雨,终静寂无声”

他还是一目已眇,踏上马背,任凭梅花点点落在他的肩背,融入迷濛的天涯海角,走向未知的年代。

就像文末所说,“整个唐朝,正史、野史、轶闻、民间、笔记小说。。。。皆无‘石彦生’,或“霍达”之名字。”

石彦生是千千万万的他们中的一个。

当我们为史记的故事大叹大笑,为莺莺燕燕的不幸而怜惜,为野史而多番猜测考证时,谁又曾注意到过石彦生们?没有人会记得他们。他们为活着,为功业,为大义而出生入死之时,却只能由掌权者翻云覆雨,卑微如蝼蚁而挣扎,然后慢慢死去。执笔者怎么会注意到他们?石彦生们太多了,多到耗尽丹青也书写不完。

你漫不经心匆匆翻过的某一本书的某一页或者只言片语,便是他跌宕起伏的一生。而石彦生们,没有只言片语。

可笑的是,谁又来关心这样的英雄呢?胜者为王,败者为寇。胜者的辉煌来不及细细誊写,又怎么会留心失败者的内心波涛汹涌。

对于李世民来说,石彦生是个英雄,若不能入麾下,便是弃子。既是弃子,不要也罢。难道堂堂江山,还少了这个棋子不成?他太聪明了,以为选择出家便可以逃过一劫,可知晓那段手刃血亲的过往,更是留不得他。便要他失去一切,要让他僧衣沾血,六根不净,要那风花雪月,蒙蔽他的心,然后嗜他血,挖他心,让他无颜面对,侍奉于佛前。

可当心空无一物,他便无边无涯,再也没有什么可以诱惑得了他。功名利禄,豪言壮志,已是过眼云烟。这片江山又与他何干?他已不再留恋尘世。

石彦生们来自不同的地方,穿越于不同的时空,经历不同的过往,体会自己的辛酸苦楚,酸甜苦辣,然后走向同一个终点。

滚滚历史长河,英雄无名,功不载册。

《诱僧》读后感(二):李碧华的小幽默

读完了《诱僧》,它被收录在青蛇这部作品下面。三个故事相比较,更喜欢这个,因为这里面有轻松快乐的瞬间,不像前面两个故事那么压抑。

最喜欢的两个情节:一个是石彦生和他的部下们第一次遁入空门,作为平常粗枝大叶的武夫,适应寺庙的生活着实不容易,就是这点滴的日常,读起来真的是十分好笑,一次是石在敲钟时,为解心中郁闷,叮咣乱敲,寺中僧人纷纷惶恐,画面好像就在眼前,石那止不住的苦闷,全都发泄在一只可怜的钟上,哈哈;还有一次是久坐太久,说痔疮都要坐穿,而生长于寺中的小沙弥出了佛,其他知之甚少,不懂痔疮为何物,只得向它们请教,为了捉弄小沙弥,便用小沙弥曾经对他们的方式反讽,让其参悟七天再告知答案,痔疮和沙弥,哈哈哈。

另一个情节就是石在第二次遁入空门,和老师傅相处,老师傅用拉屎比喻参佛,把佛比喻成刮屎棍,想来觉得实在精妙。还是大师傅更通透!

读过了李碧华写的三个故事,最大的感觉就是没有形象鲜明的人物,大家都是在感情和故事中流动,而且也没有什么明确的作者要宣扬的价值观。李更像是一个观察者,如实的讲一个故事,不带有价值评判,也没有什么强烈的目的性。

另外,感觉李碧华对场面的描写很厉害,有种电影的感觉,词语很是到位,仿佛在眼前上演。

《诱僧》读后感(三):一个偏向意识流的故事

这本书的故事大背景在唐贞观年间,从唐太宗李世民玄武门之变讲起,讲一个武将为躲避追杀被迫皈依佛门、却又心系一红尘女子的故事。

故事情节相对简单,但作者用了很多佛教用语,大量的打斗和主人公思索的情节都写得较为隐晦,虽然不是意识流的,但我还是想用“带有意识流色彩”这样的语句形容这本书。总之就是冲着李碧华的名头去看的,但看得不太爽,不合我的胃口。

阅读过程中感觉自己似乎发现了这本书的主题,但没看到最后一直不敢确定,直到看完了才确定,原来作者想表达的,真的是成王败寇的主题。历史总是美化当权者的,无论他为了掌权做过什么不道德不合法的事情,只要最后的胜利者是他,那么历史总是会尽力淡化他的劣迹而宣扬他的功德,从古至今都是如此。

《诱僧》读后感(四):好故事,好文笔

编一个好故事不难,英雄美人江山社稷悲剧结局,大概如此。难的是有一手好文笔,能将这故事渲染的如英雄刀,剪裁的如美人腰,这才能换来一箩筐的长吁短叹和泪眼涟涟。

而好文笔又有两种,一是好天才,二是好技巧。技巧可以被分析,比如长句短句,比如明线暗线,比如白描渲染,好技巧可以感染人的感情。而天才则很难解释,因为他们有本事直指人的本来面目触及你心灵上最深的东西。

胡兰成有句话说的精彩,英雄美人并不想着自己要做英雄美人的,他甚至是要去迎合世俗 - 只是迎合不上。所以这本书确实好技巧,但是还算不上好天才,因为静一红萼只是往世俗外面冲,结果反而小下来了。

《诱僧》读后感(五):何处容对手

在李碧华的笔下, 石彦生和霍达这一对亦敌亦友的人,其实无论如何都逃不过势不两立的局面。无论是谁上位,他们始终不可永久相交。

一开始就发现,他们的关系很有意思,一边欣赏着对方的技艺,一边又受着各为其主的制约。这导致他们既不互相仇恨,又不可能走得很近。直到玄武门之变,石憎恨霍的欺骗,更准确地说,是发现了自己内心暗含的罪恶。而后他们成为了将军和逃犯,在不停地逃亡和追逐中发现了这条铁律:在那个年代,无处安放对手。

李碧华的笔力很强,整篇文章,两位主角的气势始终相当,没有谁对不起谁而气势稍弱。作者在其中不断假设,如果没有玄武门之变会怎样,结果没有不同,只是二人互换身份罢了。

而通过这两个虚构的小人物,体现了历史的必然性。

《诱僧》读后感(六):多智而近妖

作死的读完李碧华的<青蛇>与<诱僧>,后者真美。

她的笔法像峨嵋,像古龙的招式,又像冬天一壶黄酒,一看就是个妖孽的女人,什么起承转合逻辑格局全不要,由着心写字,她是个被欲念擒住的女人。

我喜欢诱僧,和喜欢王小波的<舅舅情人>一样喜欢。喜欢这种带着暧昧和混沌的故事,喜欢这种没理性可言的恣意妄为,喜欢擦着人伦而过的爱欲,美得摄人心魄。

还会重读,还想再读,一遍不足够咀嚼,两遍才解其滋味,三遍能吸吮至骨髓,四遍方知一字一句在口舌间融化吞咽,流入腹中的饱足。

适合在洗完澡后的冬日倚着被窝读,读完梦里也化成一只青蛇,一缕烟魂。

节选:

火飞快地蔓延,比“朝为红颜,夕成白骨”的人生还来得措手不及。

天空有一本书。

看,火那么壮大,水却熄灭它。

水那么壮大,土却掩藏它。

土那么壮大,风却吹散它。

风那么壮大,山却阻挡它。

山那么壮大,人却铲移它。

权位、生死、爱恨、名利……那么壮大,时间却消磨它。

――时间最壮大么?

不,是“心”。

当心空无一物,它便无边无涯。