八部半读后感10篇

《八部半》是一本由黄昱宁著作,浙江文艺出版社出版的325图书,本书定价:48.00,页数:2018-8,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

朋友之间我们都叫她黄才女。我自己心里清楚,其实对我,这是给自己抬轿:有几个才子才女的好友,显得不那么落伍,一种“往来无白丁”的另类存在感。实实在在的情况是,她是黄老师:我的阅读除了历史和科学之外,文学类的食材绝大一半是黄老师喂投过来的,而且历史弥久。

夹杂在上海译文的其他出品中,也有黄老师自己的写作,主要是评论文章。或者是译作的序——比如“甜牙。”读完小说再回头重读黄老师的序是个很自虐的过程:原来看热闹也是有门道的。只是这门道,看下一次热闹的时候还是照旧忘记。这就是专业和业余的差别。

当然,我真正想说的是,如果你熟悉黄老师的评论文字,这本小说集会让你大吃一惊。

其实这么说也并不严格。在黄老师过去的评论类文章里,我这种门外汉虽然不知就里,但能欣赏其精致文字背后的思辨,像一小杯慢煮出来的咖啡。这种思辨,渗透进文字,又渗透出来,甚至超越了故事本身的肌理,比如”文学病人“。

未来究竟是怎样的?还不是爱恨情仇,还不是给予和接受,还不是因此而来的虐与被虐?有了AI,只是拓宽了疆域,延展了不确定性。写到这里,想起在人工智能学界里不时可见的”机器崇拜“,一笑。

科幻类还有一篇”千里走单骑,“少男少女的故事,莫名地打动我。在我看,扔掉大思辨,回到荷尔蒙,人性的本质或许更能浮现出来。用上半身思考,按几百万年的进化史来看,终究是“最近”才发生的事;还是要逼近火山口。不撩一撩火,如何知道痛?

“千里走单骑”很适合拍电影。戛然而止的结局,方便编剧们继续发挥成好莱坞的糖水大片。事实上,这个集子里的所有作品,都很合适拍片,或者搬上舞台。“三岔口”的最后,那个假高潮的推出,似乎迫不及待地等着镜头拉开,拉远,把坐在观众席上的你、你们,一并回放给你们,让你们张口结舌。

这确实是让我惊讶的地方,黄老师“做戏”的本事哪里来的?至少,饭局上黄老师可从不讲故事啊。

这些戏构思精巧,从不让读者(至少是我)出戏,即使是用了惊悚小说的手段(“水”)。为什么呢?我想是因为,它们的主题从来没有远离过在都市中生活的人群。或者,写的就是环绕我们的空气,透明、无处不在,只是黄老师的笔像指挥棒,把其中的原子分子一个个召唤出来,一曲一曲地舞动下去,看得见,听得到。

并不是所有的故事都是一种妥协,都带一种小小的伤感,但我的印象中,大部分都是。似乎所有故事的结局,都能用其他两种来补全:上(或下)行成鸡汤糖水,下(或上)行成为坚硬的暗黑料理。我想,这不是因为都市小资情调的延续,不是因为不成熟,而是因为生活本来就是这样;是因为透视,更因为良善。

《八部半》读后感(二):我觉得作者下一个角色是影视编剧,画面感极强的小说

这本书是可以文化的赠书。

刚读过可以文化的《大师与玛格丽特》和《莫里哀》都是布尔加科夫的作品,进而注意到双头鹰经典,苏联时期的文学,挺少见的。后来看到可以文化的试读活动,赶紧报名,当时是想再读一本双头鹰经典或者井上靖的《杨贵妃》,都是久闻大名,一直没遇到过。

很高兴被选中,然后收到了赠书,是黄昱宁的《八部半》。黄昱宁的名字见过的,读过她译的毛姆读过她编的书,至于小说还是头一次读。才女是肯定的,只是才女的小说会是什么效果?自我矫情无病呻吟者也见过一些。

略过篇头的名家推荐和序言,直接读第一篇《呼叫转移》,刚开始以为叙述者是衣锦还乡的小商人,家乡的人想吸引投资,没想到叙述者是在大城市的代驾,穿行于城市的夜色中,与发廊女同居,在诱骗之下开始电信诈骗,所以才有呼叫转移这个名字。代驾在城市里驾驶别人的汽车,送别人踏上他们的目的地,而他的电信骗局也连接了两个人,大学里文化圈里司空见惯的 老师对女学生的欺骗,而这次诈骗不过是叙述者完成了另一领域的代驾。读这篇没觉得惊艳,对代驾者对发廊女对电信诈骗作者也不过道听途说吧,对文化圈那点事虽然着墨不多,倒是入木三分。

接着读《三岔口》以为和同名京剧相关,但没找到京剧的影子,开始的J部分就是多疑妻子抓包出轨老公的烂俗故事,一边看一边犹豫,要不要继续?也许作者就是个眼高手低的才女,也不过编这些俗烂德故事会,间或加两句金句自嘲?!从老公K到动物园开始,故事走向开始不明,作为一个被妻子怀疑的出轨老公为什么出现在动物园?在动物园约会?出轨证据不是公文包里高档酒店的住宿邀请函么?悬疑一步步展开,紧接着第三者出场,原来并不是一个喜闻乐见的抓包故事,带着职场的无奈。我开始对丈夫有点同情。仗着这点同情接着读书。作者的笔还是有辗转腾挪的,有一支生花妙笔。

及至《水》《你或植物》《幸福触手可及》《水星很忙》《千里走单骑》《文学病人》渐入佳境,读来爱不释手,虽然能感觉到作者带着自嘲也是嘲人的笑容在字里行间隐藏着。我喜欢这些城市里的众生相,像身边人,那些弯弯绕绕的小心思,那些言不及口的微妙感觉,或者就是那些矫情都觉得那么可爱,她是城市众生的书写者,还是写她自己熟悉的人和物更传神,好像也变成了一份子,跟着自嘲和嘲笑。画面感很强,扩充一下,影视化应该方便的。我觉得作者下一个角色可以是影视编剧了。

我喜欢她的伪科幻《千里走单骑》《文学病人》,虽然不是硬科幻,但有着巧妙的想象力,取巧电影画面。我却觉得也许以后就是这个样子了呢,而且我们正幸福洋溢的跑着奔向这些图景,带着失焦曝光过渡的底色。看着明显电影影响的场景情节,我还是忍不住被打动,似乎看到他们的画面,想看他们影视化。

至于作者自己说的半部的《海外关系》看着热闹的上海人,只印证了我对作者的印象,作者应该一直是个优等生,按部就班一步一个脚印交出优秀的作业。

喜欢作者,喜欢作者读了很多书,编了很多书,译了很多书,这些书化进她自己的文字,带给我阅读的享受。

《八部半》读后感(三):《八部半》:与黄昱宁角力

阅读优质小说,是读者与作者角力的过程。

我得承认,阅读黄昱宁的小说集《八部半》中的第一部《呼叫转移》时,我曾败下阵来。

第一次遇见黄昱宁的文章,是她发表在《文汇报·笔会》上关于狄更斯《孤星血泪》的长文,读完喜欢得不得了,就跟好友嘀咕,想约她的稿。好友打击我:“好作者很抢手的”。果然,风靡一时、文艺范十足的《万象》杂志,开始陆陆续续发表署名黄昱宁的文章。

黄昱宁就应该是她发表在《万象》杂志上那些文章的作者:即便有恨,也要用优雅温婉的语词讲出来。这样的黄昱宁,怎么可能写一篇以电信诈骗为题材的小说?有这样的想法伴随,《呼叫转移》就读不下去了。出色的翻译家和散文作家能不能成为出色的小说作家?疑惑中,我选读了集子中的第3部,《水》。

美术编辑李小晚,严重失眠。她觉得是楼上住户不经意间弄出的水滴声,搅乱了她的好梦,便上楼找到头顶上的独居男人。李小晚幻听出来的滴水声,当然让男人很无奈。小说因此走入了绝境?丰厚的外国文学阅读积累以及麦克尤恩小说的译者,让黄昱宁曲径通幽。她让男人告诉李小晚,夜半的水滴声是他拨动大提琴的琴弦时发出的声音。“那天晚上,李小晚的睡眠质量达到了人生巅峰”,男人除了不在李小晚准备入睡时拨动空弦外,还演奏起了柴可夫斯基的《船歌》。枕着美妙的音乐,李小晚果然一夜好梦。至此,见不到《水》有多么与众不同,也就见不到黄昱宁何以要创作《水》。好在,《水》还在继续,且波折了一下:男人死于车祸。已死之人怎么还能奏响《船歌》?李小晚上楼探个究竟,原来,男人的前妻住进了进去,男人编织的谎言也随之被揭穿:男人不会拉大提琴。

“意料之外情理之中”,是解释《水》奇峰突起的最佳说辞,但不尽兴。失眠,是都市女性心中有个情感空洞的表征,可本土作家往往只看得见李小晚的失眠却看不见李小晚心头的那一处缺口,所以,我们没有美国作家莉迪亚·戴维斯《故事的终结》那样的小说。柴可夫斯基的《船歌》能一时补全李小晚的情感空缺,当然是黄昱宁的虚构,也是一种尝试:都市女性虚无缥缈的情感诉求,能不能成就一篇上佳的小说,而不是故事。

《水》的读者感觉到作家在用功吗?黄昱宁大概也担心《水》犹如咖啡馆里缥缈的音乐,第五部《幸福触手可得》就脚踏实地了许多。她让女主角就要结婚,但不圆润的婚约总让萧穑不知不觉中总在寻觅,于是,就有了那一小段发错了微信群的表白。撤不回的表白,让萧穑尴尬,她选择了退群。

退群,我说的是从当下的社会生活中后撤一步或者几步,也是黄昱宁《八部半》中大部分篇什里男人或女人在惯常的生活轨迹里走到选择处的姿态,《水》当中的李小晚,《三岔口》中的K,《你或植物》中的钱素梅,《幸福触手可及》中的萧穑。他们退群方式各有不同,但无一例外地都是都市人在大城市里游刃有余地畅游着的某个瞬间突然卡壳,意识到了感情困惑。感情困惑?多么难以落到实处的都市人的情感诉求,但黄昱宁的尝试让我们读到,可以将虚无幻化成好看的小说。

李小晚们的困惑,是小康之余的“饱暖思淫欲”;电信诈骗,则是为了钱财用舌头杀人的戏码。《万象》杂志的专栏作家,怎么可能成为一篇用电信诈骗为主线的小说的作者?

好在,回过头来读《呼叫转移》,这一次再与作者角力,我顺利地进入了“赛场”。我读到,电信诈骗只是小说的壳。小说一开始,作家就让怀揣发财梦的小镇青年李波扬将电信诈骗工具和手段毫无保留地兜售给了已在大都市做了代驾司机的“我”,但黄昱宁就从来没有想过让“我”如李波扬所强求的那样成为电信诈骗者。黄昱宁让李波扬握有的电信诈骗工具一旦转入“我”之手,就变成了窥视镜,原本隔着阶层屏障的代驾者和车主之间,因为“窥视镜”而变得“亲密无间”,于是,“我”得以窥探到文质彬彬的戏剧学院教授冯树,有着怎样肮脏的隐秘生活;也看到了白莲花一样的女孩萧萧是怎么在所谓爱情的引导下,错了又错的。虽然,我很怀疑黄昱宁的这个情节设计,就是让“我”走进戏剧学院蹭到了一出大戏《欲望号街车》——他能看懂《欲望号街车》?他能懂得布兰琪?当然,在《呼叫转移》里,“我”必须看懂《欲望号街车》,不然,我们无以在“我”的推进下触摸到《呼叫转移》的内核:我们都是被欲望牵制下屡屡犯错的个体。

其实,这也是《八部半》的内核。《幸福触手可及》:萧穑错发的那一条微信,不是因为对感情的贪欲吗?《三岔口》:J不是因为对感情的贪求才主导上演了与京剧折子戏《三岔口》一样精彩的黑暗中的博弈吗?

成为小说家的黄昱宁,终是不能与她做翻译、写散文时积累起来的素养背道而驰。成为小说家的黄昱宁,所写应该是她散文和译作的读者蜉蝣一样的情感错愕。惟其如此,对小说中的角色,黄昱宁非常温和。她让他们在情感就要破壁而出时马上收敛住,从而,他们的生活又能如常进行下去。这种写法,让我想到了美国作家约翰·威廉斯的《斯通纳》:生活再怎么辜负我们的期望,也请好好活着。

d

黄昱宁的第一篇小说是《幸福触手可及》,许多展会策划师到法兰克福培训,好像异国他乡给了他们勇气,班上有一对男女你一招我一式地暧昧。欲望辩证法的关键,在于引而不发。开弓没有回头箭,最后的终点,必定充满着经验主义和宿命论的味道。可是黄昱宁没有兴趣像《在切瑟尔海滩上》那样,让一次失败的操练成为故事的高潮——她写的高潮不在发生,而在消失,就在一切就要触手可及的时候,人物的欲望先于行为结束了。这可不是一个女作家在逃避性描写,而是她发现了欲望的秘密。

作家黄昱宁的另一个身份是上海译文出版社的外国文学编审。对于出版行业的人来说,法兰克福是熟悉的地方,因为这里有世界最大的书展。熟悉这个行业的人,会觉得它特别好玩。到过法兰克福的人,谁又真的是百分百虔诚地走遍了图书业圣地呢——整个场地有约40万平方米。难得因公出国,最好白天旅游,晚上喝酒,若有点小暧昧则再好不过,反正最后也会烟消云散。但是黄昱宁笔下的人物,毕竟读过些书,这对可怜的人模糊地意识到,驱使他们冒险的不是什么欲望,而是产生欲望的欲望。

知识分子看知识分子,既怀着深厚的同情,又专打痛处,这像是某种难以抑制的习惯。黄昱宁觉得这篇不够成熟,用她自己的话说“眼界太窄”,写到《呼叫转移》,才稍稍满意。这当然是自谦,见过了那么多世界顶尖杰作,哪里那么容易顾盼自雄?

主人公是一个三十岁左右的年轻男人,从县城来到大都市,他看不起县城,县城也看不起他。原因很简单,他是社会底层。底层到什么程度呢?黄昱宁给了几乎所有角色名字——最醒目的是代表县城的骗子李波扬和代表大都市的导演冯树——但没有给他也分配一个。作为一个代驾司机和菜鸟骗子,他总是在想象自己属于城市的方式,想象一种他将会拥有的身份。他的愤怒主要来自于,城市没有丝毫的回应。他作为被富人偶尔需要的工具,而不是一个人住在这里。

按照普洛普的功能分类,这时候出现了情节中的赠予者。县城给了他魔法钥匙,让他可以在肉身之外,通过手机和微信来进入城市的另一层肌理。我们知道,距离感是城市的特征之一,在城市空间里,你可以很长时间不见面,仍然和很多人维持关系。大观园里的人并不像刘姥姥那么热情,县城式的亲密在这里会被认定为“没有分寸感”而遭到鄙视。而恰是这种距离感,使这个无名者获得了在多种身份间穿行的可能性。他一会儿是教授、导演,一会儿是一个嘴上挂着“似水年华”、善于自拍的女大学生。这种模拟使他乐在其中,甚至超过了骗钱本身——他不是在骗两个人,而是在欺骗那个看起来光鲜亮丽却又排斥他的城市。黄昱宁决心跳开知识分子的视角来写这篇小说,让一个如同《了不起的盖茨比》中尼克般的穷人来串联起她想要描写的大都市人群。如同她展示的那样,这群人充满自信,却又小心翼翼,在舞台上摔碎瓶子,在现实中不堪一击,和整个城市一样,他们呈现出某种精致又虚弱的质感。

黄昱宁希望追求一种现实中的超现实感,这正是中国当下的某种特征。一个农村姑娘到城市里的发廊工作,立刻获得一个英文名字。无论服务员还是顾客,这里能够使她以最快的速度接近时尚。这个过程,像不像洗礼?黄昱宁说,中产者对很多事情充满了恐惧,没有什么变化的动力。而那些在城市化进程中涌进来的新移民,他们或许不那么体面,却充满了力量和欲望。这种力量的强大和中产者的虚弱,在社会话语中的地位恰成反比,或许正是这种奇怪的关系,产生出了属于中国社会的超现实感。

《三岔口》写的主要是中产者。黄昱宁用了类似芥川龙之介《竹林中》的结构来写一个荒诞的婚外恋故事。妻子和被怀疑的“小三”,一个满嘴心灵鸡汤,另一个一心丛林法则,夹在中间的男人有苦难言。黄昱宁用了很多符号来标记这些人物,让他们比中产更中产——所谓的中产,难道本身不就是用很多商业符号建构起来的一种幻想中的身份吗?相比描写中产者的脆弱,《三岔口》里更多的是在嘲讽他们的无知。他们容易在社会中一脚踏空,于是就急于寻找一些看似稳固的东西(比如高级商品)来安慰自己,寻找某种似是而非的理论来整合现实。他们就是当年穆齐尔和昆德拉笔下的那群“刻奇”的人,充满斗志地迎向世界,但是还没遇到敌人,就先被自己的勇气感动了。

男主人公对此感到非常厌倦。他因为部分看透了社会的把戏,反而成了这个秩序的多余人。妻子想拿他来玩心理分析从而夺回话语权,下属想赶紧和他上床好消除自己的愧疚,他的反应是哈姆雷特式的:到动物园和一只吃素的狼形影相吊。这个狼就像是他的化身,徒有其表,表现出严重的名实不副。不过在中短篇小说里,这种奥涅金式的厌倦会拖慢人物行动的速度,黄昱宁当然知道这一点,于是在两个女人的角力中,小说的叙事节奏越来越快,几乎是冲向终点。男主人公怀着圣徒受难一样的崇高感来报复妻子——这是他唯一的主动行为。结尾是三角形的顶点,他同时满足了两个女人的想象。他并不是真正地想这么做,可是“刻奇”的话语系统步步紧逼,到了这一步,他唯有牺牲自己完成仪式,才能让她们最后一脚踏空。又或许他并没有那么恶毒,只是同时被两套话语系统招安的诱惑实在太大,他也会像《1984》里的温斯顿那样,终结自己在身份上的漂浮状态。

中产者在文学作品里通常不是什么正面形象,但没有谁不喜欢稳定的收入和体面的生活,作家也一样。黄昱宁自认是个中产者,这三个人物形象是她剖析自己的结果,所有的嘲讽都是自嘲。就像戴维·洛奇笔下的知识分子,笔触辛辣,可他说起结构主义来,也头头是道。

还有五部半小说,我不再一一详述。我觉得黄昱宁小说中有一点非常可贵,在于她提出了一种城市叙事的方式。一直以来,这都是中国作家的一个难言之隐。纯文学文本构建中的中国,要么是历史的,要么是农村的,现代的城市小说一直非常欠缺。为何如此?这不是一个容易回答的问题,但城市题材难以处理,却是不争的事实。一方面现代城市提供的经验太过繁杂,难以把握到其中脉络;另一方面,城市又容易给人灌输大量雷同的经验,使人厌倦。一个人要跨越的,不光是身份的界限,也是经验的界限。要论开放性,城市远不及农村,一扇门背后,很可能就是另一个世界。黄昱宁准确地找到了进入城市的方式,在她笔下,城市的本质,是一种新型的人际关系。在《三岔口》里,人们的关系基于想象,在关系之前,先有的是想象,人们构建关系,都要模仿想象;而在《呼叫转移》中,人际关系的枢纽是微信和手机,几秒钟的切换,人就能在身份和阶层之间切换。中产者也好,无名人也好,他们都是只属于这个时代的人,我在其中欣喜地读到,黄昱宁在严肃认真地处理只有在当前才会出现的问题,写的都是属于我们这个时代的小说,而不是国外同行或者中国前辈的某些回魂。

黄昱宁当然是中产者,是知识分子,但是在她的小说中,看不到丝毫自恋和故作深刻。她在处理城市题材的时候,显示出极其的冷静和对一切现实的好奇。芥川龙之介有一篇名为《篱下白梅鲜》的短文,意在警戒自己的文人趣向,而一个优秀的艺术家,应该有更宽广的视野和更强大的处理复杂的能力,我想,这也是黄昱宁的追求。

作者: 陆晶靖

【本文刊载于2018年08月28日 星期二 《北京青年报》B1版】

《八部半》读后感(五):【访谈】黄昱宁:我喜欢在小说中扮演别人

作者访谈, 来源:南方都市报 2018年09月02日

现在有些小说“太旧”,跳着读也行南都:你在《呼叫转移》里塑造了电信诈骗犯、小镇青年、洗头小妹这样的人物,从你个人来说,可能会缺乏这种城乡结合的、新移民的文化经验,你是如何观察、思考和想象陌生人群的?又是什么促使你做这样的尝试?

黄昱宁:作家分很多种,一开始我没有意识到自己属于哪一种,写着写着就发现我和那些特别有倾诉欲的作家有所不同。这些作家更倾向于“本色演出”,或者说,他们的那种写作方式,让你觉得是在读某种意义上的自白,那种更为直接的表达是有很强的亲和力的。他们当中有非常优秀的作家,比如塞林格,他的《麦田守望者》让你很难将他塑造的人物和他本人分开,杜拉斯写的东西也在反复利用她本人的异国经历。而我呢,大概不属于这类人。能让我越写越高兴的往往是扮演别人的冲动,有点像“异装癖”———和我本人的差距越大,反而让我更有挑战的兴趣。

虚构陌生人群的方式有很多,尤其是在这个信息爆炸时代,通过观察、听各种人说话,在社会新闻中找到线索,搜索资料———更重要的是凭借经验想象。《呼叫转移》源自我从新闻上了解到一些小乡镇有组织的电信诈骗产业,然后再一层层深入。我甚至找了很多实景照片,照片有很强的说服力和想象空间。背景只是背景,重要的是塑造有趣的人物。不一定要成为一个骗子,才能写一个骗子。狄更斯在成名以后版税收入非常高,他不再是他笔下的底层人物,但他仍有在文本中构建他们生活的能力。对我而言,我喜欢做这样的事情,愿意花时间在了解与人物有关的任何事情上,把材料放到眼前,慢慢进入这个角色,把自己想象成那个人。

平时在我舒适圈里的事物,可能是文艺界人士、中产阶级、导演、杂志编辑……当我换上别人的衣服之后,我获得了一个我从前不曾意识到的视角:骗子、小镇青年、洗头小妹的视角。由他们的视角来观察,那些本来熟悉的事物就会呈现另一种面貌,这是非常有趣的事情。很多新鲜的想法会涌现,我跟我塑造的人物取得了某种共情,看问题多了一个反讽的荒诞的视角。

南都:《八部半》的关注点落在当代都市基于互联网发展的新型人际关系,几乎每部小说都以媒介作为连接点,你如何理解你对“媒介”的痴迷?

黄昱宁:和十年前二十年前完全不同,今天媒介不仅仅是生活的一部分,我们就在媒介之中生存,人被媒介改变甚至是异化。媒介是我这几篇小说的一个枢纽,我的编辑看完后觉得说,有点《黑镜》的味道,可能正是基于这一点。我真正关注的还是人与人之间的关系,城市中所谓欲望的结构,有欲望才会产生荒诞的转折。在当下,欲望的结构很大程度被媒介改变,媒介既传递着也隔绝着人———我想从这个角度来观察这个时代,这是这本书的比较重要的母题之一。

南都:你的一些短篇比如《呼叫转移》,从故事和结构上来看,其实已经拥有了长篇的密度,你的叙事节奏也是非常流畅和有速度感的,能否谈谈这种风格的形成?

黄昱宁:除了电影,我还蛮喜欢看一些美剧和英剧的,它们的密度、节奏感有时远远超过电影。现在有些小说,特别陈旧,没有新鲜的东西,几页过去没有进展,这几页跳过不看,直接看后面也没关系。我觉得这样的小说家应该多看看电影,他们就会知道现在的读者和观众要求的叙事速度,已经和几十年前上百年前完全不一样了。19世纪的读者,没有摄影摄像,缺少影像的视觉经验,对任何一个陌生环境都有赖于作者事无巨细的描摹,所以狄更斯那种照相式的记忆在19世纪才那么受欢迎,托尔斯泰才会把人物所有的面貌特征都一一描述出来。但现在的受众习惯的叙事速度大大加快了,我对自己的希望是,在我的小说里,三到五个句子内,至少一个信息点是跳过去不读就会有损失的。

南都:李敬泽评价你是“女麦克尤恩”,你在创作的时候,会受自己翻译过的作家的影响吗?

黄昱宁:我翻译过三部麦克尤恩的作品,他的作品信息量大,不回避戏剧高潮,有很多我称之为“麦克尤恩瞬间”。他会设置一个爆发点,小说前前后后的内容都要为这个爆发点服务。另外,阿特伍德宽阔的视野、纳博科夫无比精准的描写,也对我有很大影响,他们都是我的文学偶像。

当卡佛被大量复制,就成了一种新的“陈规”南都:你是否有担心过,丰富的作品精读和文学批评经验,会让写作变得匠气?我感觉你更偏爱富于技巧的叙事?

黄昱宁:每个小说家都要做选择题,强化某一方面的元素必然会以牺牲另一方面为代价。提倡“去掉匠气”的那种我也很熟悉,包括极简主义———到了后期,他们回避戏剧高潮———已经到了刻意回避的程度———取消起承转合的提示,模模糊糊的故事让读者自己去脑补。我理解这种写法,我也欣赏其中的佼佼者,卡佛或者门罗,我都专门写文章致敬过,有一些手法我也会借鉴。但我思考的是,为什么近五十年这类小说相对比较流行,我觉得这和写作班的普及有关系。英美文学写作班训练出来的,几乎全是这样的作品。这些作品非常好认,把它们和有戏剧高潮的、承接十九世纪现实主义根基的作品放到一起,有一条非常清晰的界线。实际上,这类作品的生产也有了一套模式。《纽约客》或者《格兰塔》推崇的风格其实也和写作班有微妙的联系,它们之间的审美是基本一致的,很中产,很节制,很“高级”。问题是,当卡佛被大量复制时,复制者也制造了一种新的stereotype(陈规)———这种新的“匠气”的实质是:刻意地表达“不刻意”。

作为长期浸淫在外国文学中的写作者,我能体会各种写法的妙处,无论是极简还是极繁,都有各自的强项,其中也都有划时代的精品力作,但也出现了大量的模仿品。重要的是,我们不应该被某一种文体限制了对虚构疆界的想象。不存在哪种更为优越的写作方式,这和你的虚构冲动、欲望,和作品的气质,以及你的审美取向有关。暂时而言,我喜欢写信息量大一点的作品,人物关系不回避戏剧化,并且希望在现实主义的根基上,绽放一些超现实的火花。前几天跟朋友聊天开玩笑,他们说我可以往歇斯底里现实主义方向努力。其实我现有的作品跟这一种还有距离,规模上还不能比———但,我有兴趣学习、尝试,尤其是以后如果写长篇的话。

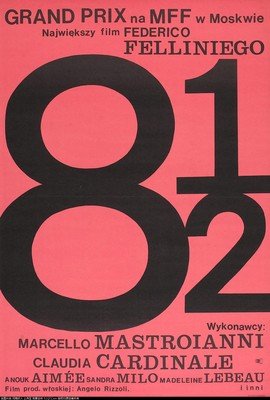

南都:在费里尼的《八部半》里,主角与导演费里尼构成了某种镜像关系,通过意识的流动、回忆和幻想隐喻电影本身,借用这个片名的意图是什么?你如何理解小说与现实的审美关系?

黄昱宁:借用《八部半》,首先还是因为字面意思正好跟我这个集子里小说的数量吻合。当然,这部电影史上的经典之作本身讲的也是城市生活,中产阶级的困境,连梦也不放过他们。费里尼的主题以及讲故事的方法,是反讽的,碎片的,注重叙事技法的,或许也是我的小说在很多方面希望达到的效果。

我觉得,写小说就像剪片子。生活一直是流动向前的,真实生活里具有大量新鲜的一手材料。但在一个艺术品里,惟有通过设计、剪裁、拼贴,单位面积里的信息量才会足够大,这是我理解的虚构的本质。电影里有一个术语叫“耗片比”,分子小一点,分母大一点,是好作品的必要条件。我觉得这是小说家和导演的共通之处。

南都:你说,长期的文学评论和编辑经验,会让你在虚构写作中有一种“批评焦虑”,从这样一种高度打开写作的大门,会不会压力很大?这对写作会有何影响?

黄昱宁:阅读是小说家的必修课,是基础工作,我以前的经验给我一个很好的准备,但也构成了巨大的压力。有时我会想,世上已经有那么多光芒四射的作品了,我对写作的很多想法已经被实现得差不多了,可能一辈子写的最好的东西也逃不掉被丢进回收站的宿命———这几乎是一定的。这种感受确实会阻碍我进入写作状态,克服它很不容易。我写过不少文学评论,能想象别人说:你评论的时候那么刻薄,自己写出来也不过如此嘛。这类争辩的声音当然会在心里回荡。无论如何,写出来就行了,别的就不要多想了。作家的心理要建设得强大一点。我的小说叫《八部半》嘛,可能,至少在宣传期里,脸皮也要有八寸半那么厚才行(笑)。

(南都记者:朱蓉婷)