《辛亥革命的影像记忆》的读后感10篇

《辛亥革命的影像记忆》是一本由杨天石 / 谭徐锋著作,中国人民大学出版社出版的软精装铜版纸图书,本书定价:75.00元,页数:288,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《辛亥革命的影像记忆》读后感(一):走向“共和”的九个瞬间

全书的图片基本都在其他书里见过,毕竟晚清就那么点照片,热炒辛亥的书又那么多。不过还是找到了九张有意义和有意思的简单说说。

1.孙、陈、尤、杨合影

视洪秀全为楷模的“革命先行者”

2.载洵外出考察合影

百年来我朝外出考察的官员合影仪态似乎始终如一

3.袁世凯蛰伏垂钓照

漳洹犹觉浅的“世界第二华盛顿”(《南京参议院贺电》)

4.赵尔丰安民告示

“一小撮别有用心的暴徒……”在百年前的用法

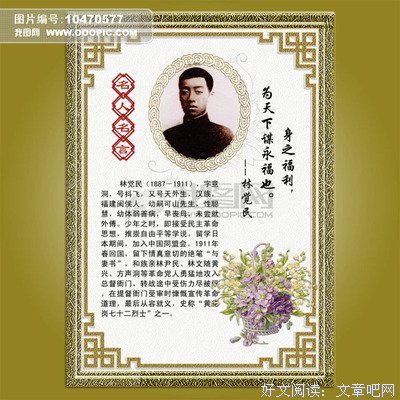

5.林觉民照

他就是那位写完“意映卿卿如晤”后欣然赴死的青年

6.刘、彭就义照

隋炀帝诳语“大好头颅,谁当斫之”,不知他看到这引刀成快的少年头又会作何感叹

7.鄂军都督府门前照

铁血十八星旗的出处

8.孙中山明孝陵前演说照

流血之后,祭奠的竟是朱元璋,不得不替袁世凯鸣不平

9.民国第一个国庆日的中华门

又几十年后,中华门被拆,盖了个只容一人的太庙

建议借来看看就好了,买就不必了~~

《辛亥革命的影像记忆》读后感(二):记录一下

感谢谭兄赠书。这种书对我这种历史学白痴来说,有好也有不好。好处是都是图片,简单好看,兴致盎然;不好处是没有相应的历史知识背景,很多图片就只是一张图片而已,看不出太多味道来。

影像复兴固然是好事,能把人从文字的迷惑中挣脱出来。但如果只停留在影像阶段,也会有很大问题。影像解释必须要同它的技术、情境、以及相关人物关联起来,才可能会有比较合理的解释。比如第12页,是两张载泽夫人与外国友人像。一张是载泽夫人穿清宫服、外国友人着洋装。一张是载泽夫人着洋装,外国友人穿旗袍。作者的文字注释是“载泽夫人身着洋装与外国友人合影,以国公夫人之尊,着西洋服饰,与西洋人交接,可见生活方式蜕变之巨。”其实看这两张图,非常明显是这两位女性换了各自的衣服再摆拍照片而已,仍旧是这一模一样的两套衣服。那么我是否可以理解为女性的好奇和好玩心理,就跟我们今天拍古装照艺术照差不多。虽然也有可能呈现某种理念的变化,但有此得出“生活方式蜕变之巨”还是太过牵强。

还有一点,书里的头像太多,光看个人头有个简单介绍,非常不过瘾。但头像多也有个好处,就是真能看出帅哥美女来。比如我第一次这么认真地看历史名人的五官,汪精卫是挺帅的,留头发的蒋介石非常帅。第53页,有个人叫居正,超级像葛优。

《辛亥革命的影像记忆》读后感(三):革命参与者的群体味道

长江商报消息 辛亥革命前后的孙中山,你可以从众多照片中领略孙先生招牌式微笑,但这是否一定是孙先生真实的心态流露,还得从当时的摄影术、摄影常识以及孙先生个人性格与具体处境来进行解读。

《辛亥革命的影像记忆》一书近日由中国人民大学出版社出版。该书从影像切入辛亥现场,试图通过辛亥革命期间遗存的近400张图片本身的丰富性和相关史实勾勒的趣味性,邀读者进入历史现场,从这些或优雅或冷峻、或大气或逼仄、或温煦或惊悚的历史场景和氛围中,捕捉这场革命的踪迹与味道。

关于这本书的编纂初衷,编者杨天石、谭徐锋表示,他们希望用简要的文字和丰富的图片,为一般读者普及辛亥革命的知识,并且这一知识又侧重于历史影像。“普及,并非简简单单地罗列史实。我们既不赞同‘告别革命论’,也不赞成有些历史爱好者对晚清的‘盲目崇拜’,而是力求去揭示这一时代的风向,关注在各方角逐下,清廷如何一步步从主动走向被动,革命如何一步步由被动走向主动,立宪派怎样一步步由乐观走向绝望,最后甚至投袂而起、参与革命。”

编者之一谭徐锋介绍说,为还这段历史以本来面目,该书充分注意到历史的复杂多面性。书中不仅仅列举著名人物,还留意到革命中各个阵营内部的分歧,以图片揭示当时各个社会阶层的生活实况,以及革命者丰富的生活世界与革命生涯,同时也将革命的对象——清廷及其代表者纳入图像世界。

“革命的另一面,不仅仅是清廷与满人,还有实力雄厚的士绅与官僚,也包括对中国了如指掌的西洋人与东洋人。帝国主义远非时下受时髦西学蛊惑所谓的话语,作为强势的侵略者,其在场使得清末民初的神州,乱象丛生中夹杂着莫大的屈辱。过去人们对辛亥革命前十年清廷的认识,除了慈禧与光绪以及颟顸的皇族内阁,对于其他人物似乎缺乏基本的认识,所以我们在此书中会将满清皇族为首的衮衮诸公群像一一揭出,以便读者可以一识其真面目。”

《辛亥革命的影像记忆》读后感(四):历史就是斑驳的影像 zz

古代中国,大体是不重视影像记忆的,如果不是佛教的舶来,我们甚至没有成型的人物肖像绘画和人物雕像。即使祭拜祖先,也多用牌位来充当真实的存在。

刘香成先生说,中国人文字记忆压倒了影像记忆。

没有影像见证,历史就很容易被神化或妖魔化,不过百年,唐代将军李靖便成了托塔李天王,而质木无文的将军徐茂公,居然成了白衣谋士。在我们的历史中,有太多的盖棺论定,活生生的人被涂抹成脸谱,好人坏人一目了然,比如魏忠贤,从生活作风到人物形象,从言谈话语到办事能力,一概被否定,似乎他举手投足都是标准的小人模式,可为什么皇帝居然能被他玩弄于股掌之中呢?为什么他能秉持朝政这么多年?为什么那些号称能臣、仁人义士的东林党人,就是打不倒他呢?仅仅是因为他善于惑主?

对历史的简单解释,源于我们对人性的简单理解,对历史的简单认知。

中国人物画受到印度画的巨大影响,然而,它最终却沉浸在笔墨趣味中,画家以“神似”为追求,于是,我们今天看到的朱元璋五花八门,看到的唐太宗与李白甚至与赵匡胤,简直比亲兄弟还相似。

“神似”是只有画家才能理解的,随着时代的漂移,对“神似”的解释也在不断变化,当形象都能改来改去,历史的真实又怎能不被左右?

复归影像记忆,否则就无法把握历史的脉动,就难以与历史达成真实的沟通。

本书的优点在于,它非常全面,集大成地展现了辛亥革命前后中国的图片资料,既记载了那些清廷官员们忧郁的目光,也留下了革命党人过分自信的神情,乃至下层人民麻木而惊愕的瞬间。当这三者并列在一起时,我们明白,这是一个有问题的时代,它正在孕育着重大的改变。

从画面上看,所有影像有一个共同的特征,即高度紧张。革命党急于见证历史,让自己名垂千古,清廷官员刻意收敛锋芒,以不给别人留下指摘的空间,而普通人花销颇大才能留下一张照片,因此尽可能庄重,以保证将来能挂在墙上。这种面对镜头的紧张感,现代人已经消失了,但面对历史的紧张感,依然存在。

是的,百年中国人的紧张感,与过去数千年的举重若轻、无为而治呈鲜明对照,我们曾被现实所深深陶醉,突然被现代化唤醒,不得不抛开这个摇篮时,从惊恐到盼望,从迷茫到过激,这是必然的反应,只有影像,才能为我们记录下这一切。

每个时代都有每个时代的问题,都有它深深的痛,历史之所以有价值,在于它的痛会传递下来,让后人得到警醒。看着已经凋谢的前辈们的影像,看着他们曾经充满幻想的面庞,看着他们望向今天的视野,这一刻,历史让我们感动。

蔡辉/文

《辛亥革命的影像记忆》读后感(五):杨天石、谭徐锋答《长江商报》

锐读:你们所定义的,可用于历史研究的影像都包括哪些东西?

杨天石、谭徐锋:我们这里所说的影像不仅仅是照片和录像,而且包括绘画、书法以及木刻、版画、影片,种类很广。影像对于历史研究的重要性还较少被学界所关注,运用于史学研究就更少了。我们要特别指出一点,那就是影像运用于历史研究,并非像古代金石学偏重铭文的著录和考证,用来证经补史,单纯把金石作为另一种有字书。就如现代考古学对于考古发掘的革命意义,即充分考虑考古遗存的全貌,留意其土层变化、痕迹先后,除了有字的部分,无字的部分也特别值得留意。

锐读:那么,关于影像对于历史研究的重要性和价值,你们是怎么看的?

杨天石、谭徐锋:我们认为,影像对于历史研究的意义,远远不止于个别证据的佐证,更多的是通过丰富的历史图片的解读,来凸显各个历史群体的风貌、仪态与气象。比如辛亥革命前后的孙中山,你可以从众多照片中领略孙先生招牌式微笑,但这是否一定是孙先生真实的心态流露,还得从当时的摄影术、摄影常识以及孙先生个人性格与具体处境来进行解读。这里面的问题非常复杂,此前还谈不上多少研究,但近代以来丰富的影像资料给我们提供了广阔的舞台,在充分考察摄影术、摄影常识与当时的历史环境的前提下,对其进行深入而细腻的探索,想必既有学术价值又有阅读趣味。

锐读:都说如今进入了读图时代,你们觉得对历史影像的挖掘能满足普通读者的什么要求?

杨天石、谭徐锋:中国古代就有左图右史的说法。现在留下来的不少古籍,相当重视图文并茂,有着丰富的图像资料,比如明朝人王圻及其子王思义编的《三才图会》,上至天文,下至地理,中及人物,堪称当时中国人整个历史世界与生活世界的百科全书,全都有丰富的图案。这是中国史学的一个不那么为当代人重视的传统,但又一直存在。近代不少先贤也做了很多工作,比如郑振铎就收集、刊刻了不少图录书籍,流传很广。

现在人们生活节奏加快,各种新式媒体对于纸质阅读的冲击很厉害,人们更多带些猎奇心理,或喜欢成为知道分子,追寻那些不断演变、转瞬即逝的东西。图像就更好地满足了读者们这一方面的要求。这的确也让读者能够看得更为真切,更具有参与感。不过,这种体验与前读图时代是很不一样的,以前的阅读或许更有想象力,图片泛滥了,或许就仅仅沦为视觉冲击了,甚至会是视觉污染。

外国人士的相关记录或许更值得留意

锐读:这本书不求面面俱到,而重在就近四百幅图片进行详解。你们是如何考虑选择标准的?会侧重哪些方面?

杨天石、谭徐锋:图片的选择,我们首先考虑尽量清晰的,实在不清晰者也充分保留历史原貌,不做“深加工”,原汁原味地呈现出来。哪怕其中有某道划痕,也是历史的遗存。其次,我们在解读图片时,并非仅仅罗列履历,而是适当插入当事人的自述或回忆,还对重要历史人物做多角度说明。这些便于一般读者在一睹本尊真面目时,也对人物历史有较好的了解。最后,我们在把著名人物纳入视野的同时,更将社会、文化层面的一些影像收录进来,尤其重视革命参与者的群体风貌。读者通过其中一些图片,会了解到当时革命者的生活实况,可能更会平添对革命的深入理解,以及对革命者的敬意。

锐读:辛亥革命这段历史的研究和纪念也亟待来自视觉的佐证。据你们的研究,辛亥革命的历史影像方面整体情况怎样?是否很匮乏或还有待更多的发现?

本报特派北京记者 卢欢