观音的秘密的读后感10篇

《观音的秘密》是一本由马明博著作,生活·读书·新知三联书店出版的平装图书,本书定价:28.00元,页数:295,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《观音的秘密》读后感(一):让人从烦恼中走出的一本书

伴随着作者在普陀山的脚步,一点点的感受作为一名佛教信徒心灵的宁静。看完了这本书,我开始懂得惜福,开始尊重他人,开始不斤斤计较,面对一切烦恼也都能泰然处置了。

周围的每个人都是观世音菩萨,是这样的,当我们每个人都带着这样的心去面都周围的人时,我们会觉得一且都是美好的。

《观音的秘密》读后感(二):观音菩萨,半个亚洲的信仰

昨天拿到了这本书, 一天的时间就看完了。长了不少知识,布达拉宫的发音原来与普陀是一个音,藏传佛教的度母就是观音等等。

四大佛教名山中,普陀山是唯一的在海中,我在瞎猜是不是智慧如山,慈悲如水呢。老子不是说上善若水么。再加上传说中的不肯去的故事,似乎更是证明普陀山有菩萨的教化之意。

书中还讲了近代几个名僧,以及很多名人在普陀山的故事,印光法师,太虚法师和弘一法师,还有中山先生。

期待马先生的下一部作品,普贤菩萨和文殊菩萨的故事。也希望有机会去普陀山亲近菩萨。

《观音的秘密》读后感(三):【转帖】王秀云·站在路边的那个人

站在路边的那个人

——《观音的秘密》读后

王秀云

我一直不知道马明博从哪里来。这种疑问持续了十几年。事实上,我和他出生于同一个地方,那里有一座远近闻名的铁佛寺,我们几乎同时离开了那片土地;十五年前冬天的一个晚上,他和他妻子去我家吃饭,他给我带了一盒圆珠笔。我们的交往从此开始。后来,我们又在北京这座庞大的都市不期而遇,我们站在一起,不说话,却感觉很近。可是,想想,我还是不知道他从哪里来。

真正从心里认可他,是因为他的一篇散文。他写牛从雪地上走过,蹄印是三瓣还是四瓣,和人争论。他当时的脸色和眼神,让我知道,我的这位同乡,行。慢慢知道了他在柏林禅寺有过修持,但我始终觉得,仅有那段岁月不足以启悟他那么多。他一定有别的,随身携带,信手拈来,于佛法禅意中安顿着他心意深处的灵性和思想。是的,一定是。然而,那是什么呢?我想不明白,想不明白就不写,我不能诳懵世人和文字,更不能诳懵自己,我只有继续想,想明白再说。

那一天,门卫喊着我的名字,说有我的快递,我没想到门卫知道我的名字,打开一看,是《观音的秘密》。我愣怔着,心里突然有一点光亮。我懂了马明博,他和我不一样,他和我们也不一样,我们都是路上的人,而他,是站在路边的那个人。他站在路边,看着我们来来往往,我们都是懵懂的,到底走哪条路有时身不由己,而他不,他看着我们去而复返或者去而不返,然后选择了最顺最近的那条路。

《观音的秘密》就是他竖在路边用来指路的一方碑石。

弘佛法,写禅意,自古及今这样的书浩如烟海。绝大部分书本意向好,却屋宇高置,墙街冷硬,让人敬而远之。马明博站在路边一定看见了,所以他选择了另一种视角,打开窗子,书里面枝叶氤氲,禅韵悠扬。你忍不住探进身子,看看,茶座清凉,进去就不走了。“一双手只能做一双手的事,一双眼睛只能看一双眼睛的天地。所以心怀大慈悲的菩萨生就千手千眼。”这秘密,你懂了,马明博让你一下子懂了。他不让你绕远路。

我喜欢他写诗人树才那一段。我与树才只有一面之缘,估计他已经不记得我,当时情景,我对他也没多留意。但明博这段文字,让我读懂了树才,也懂了什么叫“缘”。树才与本觉法师相处数日,言语相契,却不问彼此姓名。多年之后,明博拜访本觉法师,说:“北京的树才让我来看你。”本觉法师在唇齿间重复着“树才”二字,忽然,他欢喜地“咦”了一声。这“咦”的一声,令岁月动容、山河欢喜,人与人与佛之间的一切牵念,都有了。

看起来,明博在答疑解惑。他问,你是否知道菩萨在哪里?我相信有不少人有过这种疑问。也有很多人给我们答案,但答案多云绕雾缠。马明博却告诉我们,“菩萨就是智慧升级版的你!就是当下能够自我觉照的你!”他不是在解构,而是在普及,在祛魅,在还原佛意禅心。

在我看来,马明博是好像从来都能做到不沉迷。他在生活,又能觉照自己的生活。他拈花微笑,即便淡饭粗衣也能微笑。所以他能把王菲《传奇》中的“爱情”一词换成“慈悲”,目的只有一个,那就是告诉你,“观音菩萨一直在你身边,从未走远”。如此转换,他就把菩萨从庙堂里请了下来,走到我们中间。马明博找出一个干干净净的瓶子,放进个纸条,封了口。在普陀山,他将这个漂流瓶放进了大海。这个心意深厚的漂流瓶,名字就叫《观音的秘密》。

读《观音的秘密》,不需要你净手洁面,不需要你学贯中西,你可以带着衣履上的泥尘,舒适地坐下,慢慢看,慢慢读。读着读着,你会忍不住一笑,也会不禁回头望向来路。不知道你是否看到,烟尘深处,站在路边的那个人,也正在对你微笑。

《观音的秘密》读后感(四):【转帖】阿琳·从普陀山来的漂流瓶

从普陀山来的漂流瓶

阿琳

《观音的秘密》是作家马明博扔进茫茫人海中的一只启迪心灵的漂流瓶。它有意无意地漂向了我,停在我的面前。我轻轻地捡起它,打开它,仔细地阅读。

从翻开阅读这本书的第一页起,我便如踏上了普陀山,在作者行云流水般的文字向导下,一步步走进普陀山的风景深处。

普陀山,自唐代开创为观音道场以来,至今已逾千年之久。其间,虽代有兴废,历尽沧桑,却已经发展为名扬中外的“海天佛国”。中国人有句古话,“山不在高,有仙则名”。在中国,观音菩萨是深入人心的。由于这个缘故,普陀山便成为众多中国人的精神家园。

不肯去观音院、南天门、潮音洞、百步沙、千步沙、磐陀石、佛顶山……,普陀山的瑰丽风光,在《观音的秘密》中,渐次展开。捧读这本书的我,好像走进了一幅古典的山水画。“疏可走马”的,是海天伸展处,这多么像观音心怀的博大;“密不透风”的,是山中林深树密处,这多么像观音心灵的细腻。

说到古典山水画,不得不提古代画家郭熙之的“山有三远”之论,即“山无深远则浅,无平远则近,无高远则下”。在《观音的秘密》中,我同样看到了“三远”——“深远”、“平远”、“高远”。

《观音的秘密》充满动人的细节,让我想到日常的生活。生活的道路并非笔直,然而,就是在这曲曲折折之中,我们收获着多重的人生感悟。这点点滴滴的感悟,有幸福,有快乐,也有悲伤,有失望。我们能抓住的,不是过去的美好回忆,也不是未来的美好期望,只有当下。“当下”这个词,让我顿悟,对于人生,只有此时此地所发生的,才是最美好的,也许它并不完美。所以,在人生路上,在何时、在何地、遇见何人、经历何事,都是弥足珍贵的生命礼物。从这个角度观察人生,我们同样可以看到“深远”。

在读了书中“弘一法师的一声叹息”一文后,我则学着站在人生的高处审视当下的生活。这个高处,便是作者所说的,对生死的观照。马明博说:“把今天当做一生的最后一天,是学禅者应有的观照。当然,不是只有学禅者才需要学习死亡,也不是只有学禅者才面对死亡。”他为什么要这样说呢?困惑之中,我也在书中找到了答案,“了解死亡,并不是教人悲观厌世;相反,你可能从此不再对家人大喊大叫着发脾气,因为明天很可能就会离开他们,再也看不到他们;你可能从此不再迷恋曾经热情澎湃的网络游戏;你可能从此不再热衷于追求名牌,贪婪购物;你可能从此不再在意周围人对你或誉或毁的评价……”以这种超脱的方式观照人生,必得“平远”。

作者告诉我,“未到普陀之前,观音菩萨已经在远远地守望你。来普陀的路上,你是否感觉到,自己与观音菩萨的距离日渐缩短。身在普陀,你与观音菩萨之间地理的距离消失了,你是否感受到菩萨的世界有何不同?离开普陀以后,从此,无论你行走到何处,都行走在观音菩萨眷顾的目光中。”这种“高远”的立意,让我对当下的生活以及未来的人生,充满信心,充满向往。可以说,这本书,安顿了我的心灵。

有朋友来,她随手翻阅了几页,便要借走这本书。我真有些割舍不下。但一想,这本书可以给更多疲惫的心灵带去慰藉,我还是答应了。我想,在茫茫人海中,如果有更多的人捡到这只从普陀山来的漂流瓶——《观音的秘密》,那该是多好的事情啊。

《观音的秘密》读后感(五):李汉荣·每个人心里都有一座普陀山

每个人心里都有一座普陀山

——读《观音的秘密》有感

李汉荣

在我小时候,也许传统文化在民间的积淀和影响,还未像如今这般被资本主导的私利至上、娱乐至死的商业文化连根拔除,那时的人们,尤其是年龄大一些的、从旧时过来的人们,好像多少都受到儒释道传统和诗书礼仪的熏陶,他们的言语和行为里,总是透出一种温厚、虔敬、善意的东西。

我记得,我在很年轻的时候,有一次出远门到大巴山深处漫游,群山里攀高走低、穿林越涧,时常迷路,不知前路,也不知刚走过去的这山叫什么名字,那村是什么地方,就随时问路,问到年轻人常是待理不理,不愿耐心回答;而当问到上些年纪的人,则是另一番情景,他们总是耐心聆听,认真回答,还要交代翻那座山要注意林子密有蛇伤人,过哪个村要防恶狗,最好绕路过去。

“大叔,你贵姓?”

“免贵,贱姓王。年轻人,有啥子需要帮忙吗?”

“王叔,我问个路。”

接下来,这位姓王的叔叔详细向我指路,并告诉他家的住址,让我有事随时去找他,若饿了就去他家吃饭。

我经常想起这个场景里开始的那番对话,那实在是一个满含古意的仪式。

那位大叔的话是自然而然脱口而出,却蕴含了对人世间一次意外邂逅的珍惜,那诚挚的谦卑,表露出对他人的敬重,而同时也唤起了对方内心里沉睡的对这个世界、对众生应有的谦卑情怀。

我当时对这位在山野里生活的老者,油然生出感动和尊敬。他谦和的神态和真诚的言语,他朴素的打着补丁的衣着,他肩上扛着的锄头,我望着他,如面对一位有着古风古德的古人。

直到今天此时,我仍然想念着那位老人,山野里仅有一次相遇的王叔。当时他看上去有六十余岁,二十多年过去了,不知他还健在吗?

如今,全球化、商业化、私有化的潮水无远弗届,冲击一切,地不论闹市山野,人不分富翁穷汉,一律笼罩于金钱、权力、消费的物质主义文化的灰云之下,所有的人心都被消费文化和私有观念的牢笼悉数囚禁。每一个人都在唯利是图、唯我独尊的毒箭的有效射程之内。在疯狂的全球化和物质主义化的的席卷下,我们其实已经没有了传统意义上“民间”,也就是没有了那“礼失求诸野”的“野”。

物质主义文化借助资本的力量和媒介,时时现场直播,处处攻无不克,对世道人心的占领和扫荡是如此彻底,相比之下,我们的精神领域和性灵生活,真是疏于照料,荒芜太久了。

在这荒茫时分,我读了马明博的《观音的秘密》,真有云开月朗之感,那精神天宇里的灿烂河汉,渐渐呈现于眼前,并朗照我时暗时明的心海。

从头至尾的阅读,是一次持续的内心世界的打扫,是一次精神的游历和朝圣。

明博是位善于讲解的“导游”,带着我遍游观音圣地——普陀山,那些地理意义上的风景名胜,经由一代代信男善女和高僧大德的护持和涵容,处处都留下了佛的光泽和观音的气息,那里,已然是一处处心灵的名胜,德行的风景。明博触景生情、借物弘道的讲解,则一步步领着我,在不同的景里睹景明心,在不同的物上体物悟道,过桥、越涧、穿林、听泉、望云,越过了一道道无明沟坎,穿过了一层层意念雾障,终于,我看见了海——那无限的深蓝,以及那无限深蓝之上的无限苍穹,那就是佛和观音引领我们将要抵达的智慧和灵性的永恒之境。

世上只有一座普陀山。观音曾在此显灵。

普陀山之外,还有没有观音?

若有,她在哪座山上?

这是明博要告诉我们的秘密。

明博说:在生死轮回的大海上,我们的身体就是普陀山,而观音菩萨居住其间。

说得真好。

我又记起了,二十多年前,我在大山里漫游,我遇见的那位王叔。

他的心中,就有一座普陀山,观音居住其间。

我还想到,广袤的民间,浩荡的人世,一定深藏着无数座普陀山,而观音就居住其间。

她需要我们唤醒,需要我们走近,需要我们聆听,需要我们呵护。

当然,我们更需要她的唤醒、呵护。

《观音的秘密》读后感(六):张雪梅//心静观自在

心静观自在

——读《观音的秘密》

作者:张雪梅

如果说世间所有的相遇,都是久别重逢,那么读一本好书、赴一处胜地、每一次观照自己的内心,这些日常生活中看似偶然平淡的事情,实则是那么的弥足珍贵。

手捧马明博先生的《观音的秘密》,不看标识便知是出自三联书店。三联的书,浑然透着股清雅的书香,形神合一、内外兼备,一种本然的好,让你想要拿起来不放下。马先生的文字,清脱如泉,隽永入心,又处处透着参禅者的随喜和觉知。普陀山观音道场的一景一物、一沙一石、一僧一寺,古今中外的民间传说、宗教故事、名人名言,莫不是他叙说佛理、记录心情、虔诚朝圣的方便法门。书中还常常闪现让人回味良久的箴言警句:

——祈请不是让我们把责任推卸给菩萨,要菩萨替我们做什么事,而是请菩萨给予我们力量去完成那些事。这是祈请的黄金法则。要知道,菩萨是不会帮我们偷懒的。

——在这个世间,如果不能接受释迦佛给予的智慧、慈悲的教育,不能觉照地活在当下,谁不是“外地人”呢?

——任何人的离去都让我受损,因为我与人类息息相关。因此,别去打听丧钟为谁而鸣,它为你而鸣。

马先生把观音的慈悲比喻为“插柳不让春知道”,实则他的文字,总在不经意间带给人惊喜、感动,从这一点来说,他又何尝不是“插柳不让春知道”的写作高手呢。

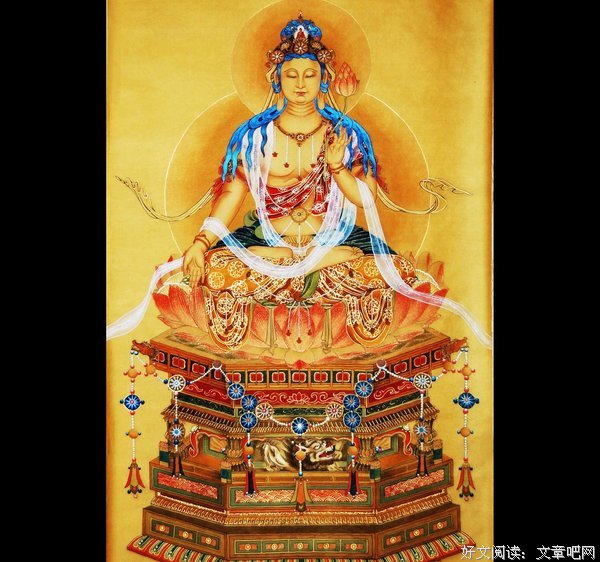

与马先生同行赴普陀山朝拜的范治斌先生担任了本书插图的绘制工作。他以亲历者的视角、同行者的共鸣、专业的绘画技法,使得插图与文字互补,令阅读更加余韵绵长。

在寥寥数字的自序中马先生说,对于本书“拿起,放下,皆缘”。我很庆幸有机缘拿起这样一本特别的书并读了进入,如饮甘露,如沐海风,像是随着马先生诸位前辈一行,又游了一次海天佛国普陀山。

说起我自己游历普陀山,那还是2006年的事情了。借着首届世界佛教论坛在普陀山召开的机会,我有幸到了普陀山。或许是经验不足,忙于应付工作,我对佛教四大名山之一的普陀山的印象,竟然是对海的记忆多于对山、对寺、对僧的感受,著名的普陀12景也没看到几处。如今读了马先生以虔敬之心拜谒普陀山而书的《观音的秘密》,使我真正领略了普陀山的许多美妙景观、人文故事以及过往的和当代一些普陀山高僧的思想,也些许懂得了这座千年观音道场的独特意蕴。

可“观音的秘密”究竟是什么呢?对此还是请马先生这个乐于与读者分享感悟、随喜修缘的大家来揭晓他的答案。马先生说:“一路跋涉来到普陀,虽然没见到观音菩萨,但我能感觉到他的存在。菩萨像一位闭关修行的禅师,山上的山岩、树荫,海边的百步沙、千步沙,每一处,都可看是他的禅修之地,但他却不喜欢露面”,“写作这本书,是因为我发现了一个深藏久远的秘密:在生死轮回的大海上,我们的身体就是普陀山,而观音菩萨居住其间。”余秋雨先生曾说,海与山本身就是宏大的比喻。的确,以时光为海,以身体作舟,点亮心灯一盏,这应该就是海天佛国普陀山展示给前来礼佛者的最深刻的启迪。

来源:《中国宗教》2012-01

http://www.chinareligion.cn/dushu/2012-03-05/1420.html

《观音的秘密》读后感(七):吴昕孺·观音的秘密

观音的秘密

吴昕孺

我登过九华山,前年拜读马明博的《愿力的奇迹》,仿佛又上了一次九华,而且不是一味地膏肓泉石、痼疾烟霞,似乎有了精神的翻越和信力的增长。普陀山我是一直想去的,却因一直踯蹰尘俗而未能如愿。好在明博知心,新近推出了他履迹普陀、倍受加持的大著《观音的秘密》。

观音有什么秘密呢?

观音的秘密在于她有一个理想——度化众生。这个理想即便对观音这样千手千眼、无所不能的神来说,都显得过于远大,过于渺茫。

观音的秘密还在于,即便是面对一个几乎不可能实现的梦想,她也从没停止过工作。世界上无论什么时候什么地方什么种族的什么人,无论高低贵贱老少美丑黑白,只要虔诚向她求援的,她无不接纳。她担任着红十字会会长、精神病康复中心专家、不孕不育医院院长、保险公司董事长、抗震救灾办公室主任、组织部长、理财顾问、老年公寓管理员等一系列要职。这样的职务,一个人弄一样都要忙得团团转,观音集于一身却无怨无悔。

菩萨都以度人为己任,观音度人又有不同。她的独门绝技是示现多种化身度人。“或现声闻色像,或现梵天色像,或现一切苦行色像,或现良医色像,或现商人色像,或现正命色像,或现伎人色像,或现一切技术色像,或现一切城邑聚落京都色像,随其所应往诣其所……”拿观音自己决心书上的话说,就是“应以何身得度者,即现何身而为说法”,哪怕叫她当妓女,做侏儒,长出络腮胡子,她都挺身而出。

观音长胡子并不是什么新鲜事。明博告诉我们:“敦煌石窟的观音是带蝌蚪胡的男性!”原来,从西天到东土,观音菩萨最初示现都是男性。观音变为女性据说是由于北齐武成帝做的一个梦。这个武成帝酒色过度,病息恹恹,他梦见观音是个美妇人。于是,唇厚鼻隆的男子就这样变成了千娇百媚的宫娃。

明代书生胡应麟考证说,观世音之称妇人,当起于宋世。而我在西藏昌珠寺看到文成公主亲手绣的观音唐卡,那上面的观音便是十分灵秀妩媚的女子。所以,我斗胆认为,观世音之称妇人,肯定早于宋,当起于唐。中国绝大部分的观音雕塑皆秀目丰颐,雍容饱满,应与唐代“以胖为美”的女性审美观有极大关系。

观音随缘示现,为佛教贡献了一份无与伦比的宝贵财富——无相。释迦牟尼在《金刚经》中说:“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来。”可以说,观音是如来佛这一思想最忠实有力的实践者。观音发愿度生时,还会示现人之外的形相,如兽禽、水果,以身肉满足一切饥渴的众生。观音的口号是:“凡所有物悉能惠施,其心平等,无有悔吝,不望果报,不求名称,不贪利养。”——做出如此大的牺牲,却不后悔,不小气,不求名,不求利,不求回报。这是一种什么样的精神呢?神的精神。从精神高度相比,观音是泰山,而人直如蝼蚁。

既无相,又不求——观音为无数修行者提出了一个几乎难以企及的标准:去执。佛教说“空”不是空洞的意思,而是不要执著的意思,尤其要去除“我执”。我执是禅修最大的敌人。在释迦佛看来,所谓自我,只是一个幻象,是一些因缘条件的排列组合,并不是一个独立存在的主体。万物都是因缘组合,没有一个固定的实体,乃谓之“空性”。擅长文学的马明博打了一个妙喻:

“自我如同洋葱。剥掉洋葱的外皮,或许你认为‘真正的果实在里面’;然而,再剥去一层,你发现眼前依然是洋葱皮;又剥掉一层,里面还不是果实;一层一层地剥,剥到最后,什么都没有。佛说‘无我’,并非否定你的存在,而是让人远离对自我的执著。”

所有人都能有爱心;但只有去除我执的人,才会生发慈悲。明博说,慈悲很容易被理解为爱。但说出来的爱,不一定就是爱,付诸行动并让人感受到的,才是真正的爱。但如果你的爱有边界,有局限,有范围,那还不是慈悲。慈悲不是只爱自己的亲人、爱人、友人,而是爱所有人,爱所有生命。

可见,观音示现,不只是观音的事,更多的是我们大家的事。菩萨不是虚无的,而是实在的;不是天上的,而是世间的;不是我们烧香叩拜的那些镀金塑像,而是芸芸众生中怀有慈悲和厚德的人。黄梅四祖寺住持净慧禅师说得好:

“菩萨与我们每个人一点距离都没有。如果我们当下觉悟了,当下有慈悲心,当下就是菩萨。也许我们头一分钟觉悟了,是菩萨;第二分钟迷失了,又成为众生。这就是众生在迷惑之中反反复复轮回不已的状态。如果一觉永觉,不再迷惑,我们当下就是菩萨,永远是菩萨。”

我想,或许这就是观音最大的秘密。

《观音的秘密》读后感(八):【转贴】自在观自在 ——读《观音的秘密》

闻章

1

每次与马明博见面,都给我带来喜悦。这次是他的新书《观音的秘密》。三联版的书,有一种本然的好。我喜欢它庄重典雅不事张扬的风格,像老实人做事,只管扎实自己。先是翻看里头的题签和插图,题签的人都是大家,那些字各有风致,却又都洁净;那插图也真让人眼亮,在网上一查作者范治斌,原来也是了得的人物。且这次他也与马明博一起上了普陀,这表明了他的心灵状态,也证明了他创作上的真诚。马明博的文字本来就好,再加上这些好插图来伴,相得益彰,我把握着这本书,想到书香这个词。

2

我没有到过普陀,马明博去了也差不多等于我去了,因为他能带回一座文字的普陀。那年他去九华山,回来就有了一部《愿力的奇迹》。我是靠这《愿力的奇迹》来礼敬了九华山,而今又靠这部《观音的秘密》来亲近普陀山。

或者有人说,文字上的阅读毕竟不如实地亲睹,这说法不错。但是,在没有亲到之前,却能分享到捷足之人的眼福耳福及心灵愉悦,不也是一种福分?

况且,这还是一种引导,一种诱惑,它能把你的心勾住,使你从此之后使劲地向往。

3

马明博到普陀,不只是去朝山,他是去寻找观音菩萨。普陀山是观音菩萨的道场,而观音菩萨在人们心目中却是各各有别。有人把他当神灵,一心求得他的庇佑;有人把他当偶像,匍匐在他的脚下顶礼膜拜;有人则不承认有菩萨,以为这不过是人的心灵臆造;甚至有人认为菩萨是迷信的产物,羞于说菩萨,连见了菩萨像也有点不好意思。马明博觉得,这是大家没有明白观音菩萨的真意思。

4

普陀山圣迹多多,风景多多,故事多多,马明博就借着这些,把观音菩萨的真意思告诉给了大家。山上的一寺一庵,一草一木,一沙一石;山下的海,远处的碧蓝,近处的清澈;菩萨就这么真真切切地现身。现女身时,如低眉含笑的村姑;现男身时,如扬眉瞬目的渔父;有时化作一阵风,风过处,有花香飘浮;有时化作一片水,水流时,有鱼儿游动。到处生机,有生机处,便有菩萨的心跳。

整本书都是好看的文字。在马明博用文字编织的魅力场景中,随处柳荫:

——“有的人对你好,是因为你对他好;有的人对你好,是因为他知道你的好。观音菩萨是后者的典型。”

——“慈悲是生命敞开的道路,观音菩萨就彰显在心怀慈悲、积极行动的人的生命中。”

——“祈请不是让我们把责任推卸给菩萨,要菩萨替我们做什么事,而是请菩萨给予我们力量去完成那些事。这是祈请的黄金法则。要知道,菩萨是不会帮助我们偷懒的。”

——“菩萨就是智慧升级版的你!就是当下能够自我观照的你!”如果你愿意观照,那么,“菩萨就是未来的你!”

马明博借着普陀山,把古今中外的人请来,把古今中外的经典搬来,为他作证明。例如,太虚大师说的“清净为心皆普陀,慈悲济物即观音”;清代画家牛石慧《瓜芋图》上的题诗“菩萨曾有言,无刹不现身。冬瓜芋头处,岂非观世音?”普陀山本觉法师说的“人遇到难事,总是求菩萨。他不知道,菩萨一直在求我们啊!求我们早日走出无明,保护好环境。求我们明白因果,以免自作自受啊!”

……

读着这些文字,我感觉,马明博是一位“插柳不让春知道”的作家。我引用的这些,散在文字中间,如瓜隐叶下。读着读着,不经意间,便会有一个又一个的惊喜。

5

马明博在书上为我题签:“自在观自在”。他这样题,缘于我的“自在堂”斋号。但这恰好袒露出他的内在心旨。能观者谁?自己;观到的又是谁?还是自己。只是这自己是大的,大到无边,大到“上合十方诸佛本妙觉心,与佛如来同一慈力;下合十方一切六道众生,与诸众生同一悲仰”。这样的观法,便是菩萨心,便是如来心。

马明博向往着这样的大心,所以他去了普陀山。

马明博也愿意我有这样的大心,所以他把书留给我,让我参。

2011年10月26日于石门自在堂

(原载2011年11月10日《江南晚报》)

《观音的秘密》读后感(九):青海湖·读《观音的秘密》

读《观音的秘密》

青海湖

“世上所有的相遇,都是久别重逢。”马明博在自序开首写的这句话,让我在读后愣怔了一下。记起几年前,我常去马明博主持的新散文论坛看帖,因为这个论坛的独特主张和新颖气息,吸引了一批志趣相近者。若干年后论坛不复存在,不想在博客里遇见了他。而真正的遇见,其实是通过这本书,跟随他的足迹前往普陀山探究观音的秘密。说起普陀山,去年我曾与同事去过那里。“海上有仙山,山在虚无缥缈间”,海天佛国的云雾、细雨、寺庵、山道、竹林以及庄严慈悲、高耸入云的南海观音大佛,给人留下了深刻的印象和无限遐思,随着阅读的深入,那些南海圣境和雨中朝拜的情景隐隐约约浮现眼前。只是随团的原因,时间仓促,不像马明博,在岛上逗留数日,遍游圣地,拜访禅师,把所见所闻、所感所想都付诸笔端,竟写出一本厚厚的书来。那么,在我阅读的此刻,这一切与我是否也是久别重逢呢,我的内心充满着欢喜。

马明博说,众生信仰和祈请的观世音菩萨,其实不是与你久别重逢,而是如同歌中所唱,“我在你身边,从未走远”。她是隐匿地存在,无处不在,如千江有水千江月。当你需要帮助解脱困境的时候,观世音菩萨就会随你挚诚的祈请,来到你身边。她是救苦救难的菩萨,是人们心中的希望,人们信仰她,恭请她,供养她,希望带来平安和幸福。作为佛教四大名山之一,普陀山山清水秀,寺院香火旺盛,许许多多善男信女前来朝拜。马明博和别的香客不同,他不但拜佛,还来寻找观世音,并想找到观音的秘密。在这里,他用多年修禅的心得和学佛的体会,活泼生动地告诉你那些深奥的佛理,用游记的方式引人入胜,让你在微微一笑中深思,让你在深思中微笑,很多东西只能意会,说不出,讲不明。他的知识十分渊博,不知道写这本书之前读过多少书,翻过多少经典,他把许多看似深奥的东西融会贯通,呈现在你面前,让你一下子就懂了。禅,并不是高高在上,遥不可及,而是存在于我们的日常生活中,在一个人的举手投足之间,在人与自然的相处之中,在待人接物、处世为人等方方面面。学佛就是修正自己的思想行为,发现和改正自己的错误,去除贪嗔痴,修清净心、慈悲心,因此他说,“学禅者如果不将众生视为自己的亲人,即便熟读经典,也依然站在禅门之外”。

在寻找观世音的路上,马明博把那里的一草一木、一沙一石巧妙地契入禅机,让你觉得那些自然万物也充满了灵性。我眼前是一座文字的普陀山,庄重中不失情趣。书中的插图、字画都别致生动,朴拙端庄,每则他与禅师长老的对话、每篇佛教故事都充满了智慧。这一切机智用心,就是在反复强调一个核心,那就是“向内寻找,不要向外寻找”,时时观照自己的心,去除“我执”,见到自性。他告诉你,“菩萨就是智慧升级版的你!就是当下能够自我觉照的你!”你拜佛其实就是在拜你自己的心,因为菩萨是未来的自己。世间苦太多,一双手只能做一双手的事,一双眼睛只能看到一双眼睛的天地。所以心怀大慈大悲的菩萨生就千手千眼。马明博在书的封面上写道:“写作这本书,是因为我发现了一个深藏久远的秘密:在生死轮回的大海上,我们的身体就是普陀山,而观音菩萨居住其间。”

这本书让我们感觉到什么是真正的慈悲。那个关于借助一粒糖来表示慈悲的故事,关于梁建红在法庭上为杀死儿子的凶手求情的故事,无不说明一种大爱情怀和菩萨心肠。这本书也是一本劝人向善,慈悲济世的书,存好心,做好事,说好话,做好人,如道生长老所说:“不能光拜菩萨、求菩萨,还要学菩萨、做菩萨”。净慧禅师也这样告诉我们:“菩萨就是有大智慧的人、有大慈悲的人、有布施心的人、有爱心的人。所以说,菩萨与我们每个人一点距离也没有。如果我们当下觉悟了,当下有慈悲心,当下就是菩萨。也许我们头一分钟觉悟了,是菩萨;第二分钟又迷失了,又成为众生。这就是众生在迷惑之中反反复复轮回不已的状态;如果一觉永觉,不再迷惑,我们当下就是菩萨,永远是菩萨。”

我喜欢马明博书中氤氲着的浓厚的文化气息,引经据典阐述的佛法义理,深入浅出分享的经验与认识,还有对自然与人文的朴素关怀。还喜欢书中充满禅机妙趣的叙事,干净透彻的文字表达,以及他深怀着的慈悲精神、坚韧顽强不退却的超然毅力。我想起他在法雨寺跪拜1088级台阶的情景,坡陡难行,俯身拜去,神情虔诚,一丝不苟,“让人爬到山顶的,不只是体力,还有意志和信心。对时刻观照自我的禅者,没有上山、下山这些事,只有脚的抬起与放下”。马明博把这段拜山的路看作是菩萨安排给他的一趟禅修课,“我不停地重复:慢慢来,慢慢来,只要坚持,就能拜到山顶!”他这样不断地砥砺自己,这让我佩服不已,因为拜这么陡峭的山,对他这个坐办公室的文人来说,委实不容易。

感谢马明博把观音的秘密告诉我们。感谢这样难得的久别重逢。如果你也喜欢,请拿起这本书,你会发现,一切真实不虚。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4901c9870102dvzm.html

《观音的秘密》读后感(十):喻静//不说行履——读《观音的秘密》

不说行履

——读《观音的秘密》

喻静

明博在新作《观音的秘密》中屡屡提及柏林禅寺方丈明海法师。法师于清凉山中闭关已逾一年,世事纷扰,熙攘依旧。我想他只是暂时出离了红尘缠缚,把自己孤悬一隅,以峭拔的、挂了空的生命,来探求足以安定现实人心的普遍之路。其实我们这个时代就是挂了空的时代,是把人从家庭、世界、宗教等一切能获得价值来源的沃土里连根拔起的时代。个体获得“解放”,又不知不觉被囚禁在自我利益与世俗成功的牢笼中;个人获得“选择的自由”,又不得不独自承担选择的重负、不得不仅凭一己之力应对身外的百般不测、万丈空虚。一个挂了空、拔了根的时代,难免生民无命,天地无心,所以总有圣贤念念不忘“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。有人在孤峭中苦苦求索,是为了让更多人在日常中踏实生活;有人在日常中踏实生活,总不忘“向上一着”,为自己也为更多人寻觅生命的超越处和安顿处。他们百虑而一致,殊途而同归。

在我印象中,明博也是一个用力的人,一个有所担负的人。他且行且思、知行相随。前几年他游历九华山,写就《愿力的奇迹》;这一年他参访普陀山,又写就《观音的秘密》。有人翻了翻说:是游记,我迟疑着不敢苟同。现时代的“游记”,或者是“到此一游”,或者是“旅行消费指南”,笔墨间难觅山川形胜、胸中丘壑,更遑论古人矻矻访道的那股高蹈气。人心虚浮,没有挂搭,不落空的好文字又能从何而来呢?而明博恰好是有根有柢、有板有眼、笃厚踏实的人,他之记游,不会是浮光掠影——此则一台好相机足矣;亦非无病呻吟——学禅之人,言语惟嫌多余。明博一定是有沛然的情怀充溢于心中,他行走,他经历,他思考,他参悟到了某种秘密,他有不得不说的“大事”要说给大家听,有不得不迸发的感动要和大家分享,甚至有无限的感恩要向他的引路人倾诉。所以,在这样一本书里,如果读不出明博的脚下行履,那是明博文字乏力;如果只能读出明博的脚下行履,那是我们被一叶障目。

明博的书叫《观音的秘密》,我姑且摆弄一番文字的“烂葛藤”:“观音的秘密”既可解读为“观音心中的秘密”,也可读作“有关观音的秘密”,当然,由明博之笔写出,自然是明博心中的“观音的秘密”。葛藤的坏处是徒增缠缚,葛藤的好处是“顺藤摸瓜”——那么不妨顺着“观音心中的秘密”和“有关观音的秘密”两条葛藤看看明博瓜藏何处。

近日恰巧有两位友人问同一个问题:“什么叫‘如来藏’?”我沉吟良久,想如何以其根性而择取相宜说法。“‘如来藏’就是成佛的依据,《大方等如来藏经》言及‘如来藏’大意,众生和佛无异:都有如来清净之藏;众生和佛有异,佛之‘如来藏’开显,众生之‘如来藏’尚被客尘蒙覆;众生只要勤加修行,专心修学,终能和佛一样获大智慧,得大解脱。”或问:“那么‘如来藏’就是‘佛性’吗?”“大致是。佛用了几个比喻助众生理解,如‘岩树中的醇蜜’、‘未脱皮的粳米’、‘秽物包裹的金像’、‘贫女身怀的贵子’、‘铸模里的金像’等。佛的用意就是付嘱众生,每个人都有‘如来藏’,每个人都能成佛,每个人都要修行。”不久后我读到了《观音的秘密》。明博在封面上写道:“写作这本书,是因为我发现了一个深藏久远的秘密:在生死轮回的大海上,我们的身体就是普陀山,而观音菩萨居住其间。”明博为上述问题提供了更为善巧的回答。然而明博是怎样发现这个秘密的呢?观音菩萨如何告诉明博这个秘密?也许答案在《观音的秘密》这本书里吧,那么这本书也可名之“观音秘密的探寻报告”,是明博在普陀山进修,接受观音菩萨教诲后写出的一份有关佛法的作业。他探寻到的最大的秘密,就是《华严经》所说之“心佛众生三无差别”。他为这个伟大的秘密激动,他也要把这个秘密供养给所有“众生菩萨”。所以,读《观音的秘密》,我好像至始至终都听到明博在唠叨:“你能成佛,我能成佛,我们大家都是未来的佛……”

《法华经》里有位常不轻菩萨,在大路边对每一个过客磕头顶礼,说:“我深敬汝等,不敢轻慢。所以者何?汝等皆行菩萨道,当得作佛。”有人看他自说自话,无比愤怒:“哪里来的无智和尚?居然为我们授记,说我们一定成佛!我们不要这种虚妄授记!”有人用杖木瓦石打掷他。常不轻菩萨不恼不怒,不生嗔恚。他只是远远避开,依然高声唱诵:“我不敢轻视你们,你们都将做佛啊!”常不轻菩萨就是过去生中的释迦牟尼佛。明博颇得其中三昧,在我看来他无异于常不轻菩萨。然而会有人哂笑他、用石子棍棒打他吗?——这是又一重秘密,观音菩萨知道,也许明博也知道。

而“有关观音的秘密”,似乎不需明博赘言,似乎每个生长在中华文化传统中的人都知道,是“慈悲”。“慈悲”是佛法的根本,是大乘佛教的核心理念,观音菩萨是“慈悲”的形象代表。如果说“成佛”是修行的方向,是茫茫大海中的灯塔,慈悲就是无边的海水,是深广遍达的依怙。在书中,明博时时为观音菩萨的慈悲佑护感动。他不厌其烦地叙述行程中相遇的每一个人、每一件事,他追慕那些故去的圣贤,他造访那些槛外行者,他珍惜每一段相遇因缘,他不错过草木瓦石的“无情说法”。在他看来,观音的慈悲遍天地间,难以言表,只有悉心体认。在我读来,每当明博被人事感动,被观音菩萨的慈悲感动,他的心量就又放大了一点,心量大了,他的慈悲也相应扩大,他就离观音菩萨的“大慈大悲”又近了一步。菩萨行者践行菩提道的过程,何尝不是一个不断打开自己心量,不断证得慈悲并从小慈小悲到大慈大悲的修行过程!在《法华经》之《观世音菩萨普门品》中,观音菩萨因其大慈大悲而能度一切苦厄,明博既被观音菩萨的慈悲护佑和救度,又以自身的慈悲度我们这些有缘人——难道不是吗?只要拿起这本《观音的秘密》,或者读完,或者放下,你就被他所“度”。心怀慈悲的人,写多少字说多少话都不是赘言。如果说“有关观音菩萨的秘密”不是真正的秘密,那么此处有秘密;如果对此有疑,那么不妨读公案去:有人问赵州:什么是赵州桥?赵州答:度驴度马。——这是又一重秘密,观音菩萨知道,也许明博也知道。

说到禅宗公案,我又记起一则:仰山随沩山参学。有一天,师问徒:《涅槃经》四十卷,多少佛说,多少魔说?仰山答:都是魔说。沩山很满意。仰山又问:“慧寂即一期之事,行履在甚么处?”大意是我虽已知一期之事,此心仍不安。这一路我又是如何走来的呢?沩山答:“只贵子眼正,不说子行履。”明博学禅多年,许是已遇沩山多次?我且拈出“不说行履”四字作本文题目,正好。

此文发表于《博览群书》2012年第2期