莫雷尔的发明经典读后感10篇

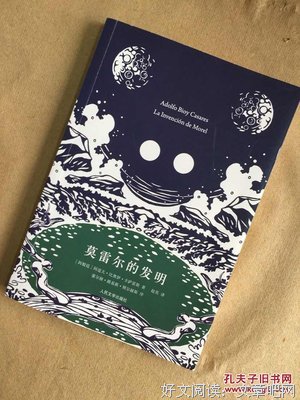

《莫雷尔的发明》是一本由阿道夫•比奥伊•卡萨雷斯著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:18.00元,页数:145,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

看到是科幻,还是博尔赫斯推荐的,就买了来读。但看了之后,觉得构思和内容,都显得一般。也许我没看进去。总之,不觉得是完美之作。也不会推荐学生读。

写了上面的内容,说我写得太短。我就再说几句。科幻不等于两个月亮和两个太阳。也不等于说对方看不见你,在平行世界。更不等于说用什么距离、不同空间的词汇。

《莫雷尔的发明》读后感(二):节操呢?不要随便找个南美作家来糊弄中国读者!

这书我读到50页左右,实在不想往下看了。心里憋着一肚子火,竟有如此坑爹的小说。你要相信封底两位大师的推荐,我无话可说,那是他们圈内的事,但请不要来糊弄中国读者!

看到有博尔赫斯的推荐,翻开一看,第一页写着献给博尔赫斯。尽管我愿意想象你读的书多,但各种细节,透露出你毫无生活经验,全篇尽是意淫之词。

《莫雷尔的发明》读后感(三):喜欢三句话

116

我把它写出来,是为了取笑它并最终抛弃它。

121

我对自己的装腔作势(也许是不甘示弱吧)感到难为情,仿佛有人正注视着自己、眼看着自己出丑似的。

128

分裂为演员和观众:我感到自己被关在那艘沉入大海的潜艇里,感受着被窒息而死的滋味,同时我又像舞台上的英雄,临危不惧、死而无憾。

《莫雷尔的发明》读后感(四):不可能之爱

我认为,最美的爱,最让人悸动的爱,最让人欲罢不能的爱,就是不可能之爱。

对,我对这样的爱情有独钟。

你终于明白,你愤怒,你大叫,你非常难过,你在挣扎,你在嘶喊,你的灵魂在破碎……

你的爱再也找不到载体……

《莫雷尔的发明》读后感(五):[“爱”与“永恒”是矛盾的 ]

昨天,我用了半天的时间看完了卡萨雷斯的小说《莫雷尔的发明》,8万字,所谓的科幻小说,主要是因为作者是博尔赫斯的莫逆之交,而且本书由博尔赫斯作序,我想从中寻找点灵感就看了。

整体感觉是内容不丰富,想象力也褪色不少,更像是一个短篇小说被心理描写撑成了小长篇。问题在于,我的确从书中感受到一丝异样,书中的“我”实际上并不重要,莫雷尔才是真正的主人公,博尔赫斯一语道破,这其实是爱情小说,而非科幻。简言之,“我”与“莫雷尔”共同爱上了一个女人“福斯蒂尼”,但情敌与情敌之间无法相见,情人与情人之间也无法相见,“莫雷尔”一方力图将“爱”化为“永恒”,杀人又自杀;

“我”一方为了“爱”而殉情,毫不在乎“永恒”。

“爱”与“永恒”是矛盾的,才是《莫雷尔的发明》的主题。

一开始冲着简介中,利用莫雷尔留下的发明blablabla,以为是一个超强的解密类小说。可是看过了几十页,都是一个疑似陷入疯癫的人的喃喃自语,对于环境和人物突兀而怪异的描述,让人摸不着头脑的情节。知道莫雷尔在那天晚上召集众人选读自己的讲稿、披露自己的发明时,才渐渐的觉察出不同寻常之处,也渐渐地被吊起了胃口。虽然之后貌似又回到了之前支离破碎的幻想式的描述的,但随着疯子对日记的自我注解,碎片渐渐的拼了起来,虽然最后还是缺好多块,还是不能对每个细节解释的通彻,但大概的小说全局可以浮现在脑海中了。

灵魂复制,我本来在最初的诧异之后,觉得在现代貌似也不算是什么石破天惊的创意了。但等到翻到扉页的时候,看到这是本1940年写成的,瞬间表示瞠目结舌。向大师表示敬意。

还有,我对于内容很多不理解的地方,包括引用、文风什么的,应该是对于阿根廷文化的不了解吧。

《莫雷尔的发明》读后感(七):穿越时空爱上你

文Shirleysays

阿根廷作家卡萨雷斯的《莫雷尔的发明》是博尔赫斯给写的序。能让博尔赫斯写序的作家一定不普通,何况博尔赫斯的赞美之词溢于言表。的确,卡萨雷斯是博尔赫斯为数不多的朋友之一。那些年他们一起做过许多事:书写、办杂志或者编故事。卡萨雷斯有没有担心过自己的才华一直被湮没在博尔赫斯的光影之中?至少这本写成于1940年的《莫雷尔的发明》,直到1990年才获得西语文学最高荣誉奖项塞万提斯奖,或多或少给我们创造了点想象空间。

其实,卡萨雷斯也是位难得的秉承文学天赋的作家。他7岁就开始写作、14岁发表第一篇短篇小说,15岁出版第一部文集,此后长期笔耕不辍。《莫雷尔的发明》是写一段孤岛生存的故事。如果说到孤岛求生, 我们最了解的要算英国作家丹尼福.比尔的《鲁宾逊漂流记》,可那是一部写在18世纪的日记体小说,被誉为英国第一部现实主义长篇小说。而本书整体小说创意早已脱掉了惯性的俗气,严格的定义上是本科幻小说。所以,在塞万提斯奖的获奖词里称其是:“通过完美的叙事结构,将现实与幻想天衣无缝地融合在一起”。博尔赫斯说它是西语文学中少有的理性幻想作品。

“像您这样一个逃亡者,全世界只有一个地方可去,不过那地方荒无人烟,是个神秘的海岛”。书中一个被判死刑的逃犯就这样被指引上了一个孤岛,岛上看不见人类,却有一座废弃的教堂和博物馆。无意间,他发现了一个坐在岩石上看日落的女人,竟然不可救药地爱上了她。暗恋的人总是想着法子追求永恒,无耐的是女人好像与一个大胡子男人纠缠不清。原来,岛上还有一群不明身份的人,女人的名字是福斯蒂妮。

本书的篇幅仅仅是部中篇,可就是在有限的文字空间和长度里,卡萨雷斯巧妙地营造了一个看似合理的推理环境,牵引着读者的视线与主人公一起探测未知的结局。卡萨雷斯好像就有这样的本事,把一个人的独角戏写得热热闹闹。主人公对于神秘女人的爱恋与日俱增,甚至觉得失去了福斯蒂妮,死亡也成了过时的游戏。一个逃犯为爱之宣言所付出的行动让我们的心情随之起伏不定。

随着故事情节发展,卡萨雷斯顺其自然地加入了外部幻想的成份:岛屿的天空有两个太阳和两个月亮。其实,这是卡萨雷斯为结尾抛出的一个预设装置,避免读者们专注于一个可歌可泣的爱情故事,而感觉结局的突兀和失落。主人公鼓起勇气向福斯蒂妮表白,她竟然混然不知。他终于懂得了科学家莫雷尔的发明的真正意义,哦,他和她就不在同一个时空。

当主人公感染了岛上的神秘病症,指甲和头发开始脱落、眼角膜即将坏死,不久就会离开人世时,他仍然念念不忘:谁能让我和福斯蒂妮在一起?卡萨雷斯给我们讲述了一个不可能的爱情故事,而我们却一直傻傻地跟着欢乐与悲伤。看来,我们还是被卡萨雷斯结结实实地涮了一次,要爱就得会穿越。

我一开始并没有注意到封面上描绘的是两个太阳和两个月亮的岛,却把它当做一个玩笑,如今才发现这种精妙的对称下,包藏了我迟迟未发觉的对比、暗示和讽刺。

一个封面大可以剧透了。

我想“永远”这个词之所以让人觉得如此美好,与它的无法实现不无关系。即使是神,在被人们所忽视和遗忘了之后,其存在也就不再永远了吧。然而对于永远的期望和追求,却成为了不灭的话题,既无奈,又讽刺。

当然《莫雷尔的发明》并不是这么简单的探究这个问题的小说,相比我粗浅的观点,作者阿道夫·比奥伊·卡萨雷斯奉上的是一场丰盛的幻想大餐。故事讲述一个逃亡者在神秘孤岛上的无望爱情,字里行间充满了与世隔绝的孤独感。与以不屈的奋斗感动着我们的鲁滨逊不同(当然遇到这种孤岛求生故事不免想到鲁滨逊),故事中的“我”有着敏感纤细的心理,书中日记形式却又缺少日期的排版,更容易使人失落于时间的缝隙中,仿佛跌入日记中所记录的那个世界,分不清幻象和真实。

故事的开始,“我”在记录着岛上出现的怪事之余,仍保留着一个热爱生命的人所有的生活热情——理智的人和理智的岛。至于这种理智的丧失,在这本日记形式的小说中观察主人公如何发现真相,无疑是一种阅读上的享受。时而看到主人公饶有兴趣地观察在岛上神秘的入侵者,时而与主人公一同发现岛上建筑物不可思议的景象,时而感受主人公心中紧张忧郁的情感起伏,同时故事的走向与虚实却又无法猜测。与科幻小说相比不乏幻想,与推理小说相比不乏诡计,与爱情小说相比不乏痴念,而《莫雷尔的发明》之所以让人印象深刻,与日记形式中不可捉摸的虚实边境不无关系。

在序言中博尔赫斯说道,“《莫雷尔的发明》给我们的大陆、我们的语言文学带来了新的希望”,在幻想与情节的架构上,《莫雷尔的发明》的确十分完美。带着小小的心动阅读“我”如何为所爱之人筑建花园,不免为那些羞涩和幼稚的努力而感动,“这是爱情的胆怯表露”。再回到那个关于永远的话题,从这本书中,又可以找到各种不同的解答。“永远”是指过去,未来,还是当下?而故事中所创造的永远,究竟不能满足人们的真正心愿,以至带了一种逃避的味道。

“请注意这个毫不夸张的‘永远’。”

《莫雷尔的发明》读后感(九):科幻小说和幻想小说

国内对比奥伊•卡萨雷斯的译介相对较少,面对一个不甚熟悉的作者,我尽量避免在阅读文本之前撞上任何关于他的评论。封皮上的推销文案已经不能再多,封底称小说为诸多拉美知名作家共同热爱,而博尔赫斯为之作序亦可见其水平。

无疑,《莫雷尔的发明》是一部科幻小说。不过“科幻小说”仍是一个笼统的概念。“科幻”一词包涵科学和幻想两个方面。因此,根据对二者的各有侧重,科幻小说又可分为“硬科幻”和“软科幻”两种。“硬科幻”的创作者多为理工科出身,对科学因素的解释巨细靡遗,甚至令读者信以为真。而“软科幻”中,科学因素毋宁是天马行空的幻想之佐料,作者只是在创作中恰好用到了自然科学方面的知识,而其旨趣,恐怕与科学联系并不那么紧密。从这种意义上,我更愿意将《莫雷尔的发明》归入后者。

小说的主人公“我”是一个逃亡者,也是个“十足的科盲”。作者并没有交代“我”为什么逃亡,故事开始时“我”已经逃到了这座有两种时空重叠的孤岛上,这正如梦境之中——人常常不知事情是怎么开始的(《盗梦空间》)。而此后的叙述也仿佛是在梦境之中:“我”不无夸张地藏匿、努力不被这群不速之客发现,甚至把自己泡在在山下的沼泽中监视这群不速之客;好几次险些“被发现”时,又都以各种情理之中的理由搪塞过去——仿佛一旦暴露,就像坠落一般意味着梦的终结,梦因此得以继续。小说中有许多超现实风格的描述,如博物馆的浮夸格局、玻璃地面下的死鱼等等,胡里奥•科塔萨尔曾在创作谈中提到对梦境加工的写作,因此在读过一半之后我忍不住怀疑比奥伊•卡萨雷斯是不是在写这部小说之前先做了一个这样的梦呢?

尽管小说制造的氛围犹如梦境,人物却一点也不朦胧。无论“我”置身于泥泞,还是面对心爱之人,其心理是鲜活的,这正好也是日记体的长处。主人公身陷双重时空而不自知,结果不可救药地爱上那个循环播放的世界里的女主人公;殊不知女神只是一个没有灵魂的形象,于是待到幡然醒悟,便只能发出感叹:“生活在幽灵聚居的岛上是一种最难忍受的噩梦,而爱上其中的一个形象比爱上一个幽灵更糟、更惨(因为有时我们会天真地希望自己所爱的人是个幽灵)”(第102页)。而此时“我”已然走在了疯狂追星的不归路上,决定以自我的消殒换取爱情的永恒,“我用我的死陪伴着你”。遗憾的是,“我”在不久于人世之时意识到灵魂并不能实现向形象的转移,也就是说这仅仅是一场永恒的单相思罢了。

那么人所追求的到底是什么样的永恒?当听觉、视觉乃至触觉、嗅觉都变得“可及可存”之时,我们就真的拥有永恒了吗?莫雷尔认识到人区别于其他物类,正在于我们具有灵魂,而接下来说道“有了感觉,也便有了灵魂(只是需要时间)”,这一点则有待商榷,至少小说的结局已予以了某种程度的否定。而在小说的开头有这么两句话:“我想我们之所以失去永生的权利,是因为我们的生死观迄今未改。我们搜肠刮肚,想方设法,企图保住我们活生生的躯体,殊不知最要紧的不是肉体而是意识。” “我”最终的选择是出于爱情的狂热,尽管意识并未能够转移到拍摄的形象之中,其实他的生死观之于人类已经是一种颠覆。因此,虽然是抱憾而终,“我”的意识却取得了另一维度的永生——追逐福斯蒂妮的“意识的天堂”。

博尔赫斯的序言称作者“用幻觉、幻想和象征(而不是超现实的假定)谱写了一部新的、充满奇迹的《奥德赛》”。窃以为,对于那个年代而言,也许这样有一定科学基础的幻想小说为西班牙语文学开辟了一种新的可能性;而作者精致且能自圆其说的想象正是被博尔赫斯称为“完美”的重要依据。

另:读罢小说,有一点不解:第134页中“我在最初的日记里写道”以下一段,与第6页“最初的日记”中最后一句有较大出入,不明其故;且有Osrinato rigore二词不知何意。

有关于书籍装帧:书脊胶很薄,翻到中间容易裂开;偶数页页码居中,奇数页页码在右下角,也不知道是什么用意。

《莫雷尔的发明》读后感(十):居然是科幻..然是科幻..是科幻..科幻..幻

大多数人都冲着那个豪尔赫。路易斯。博尔赫斯的序去的。他一本正经的说,啊,这个叫做阿道夫.比奥伊.卡萨雷斯的人很牛掰,他的这部小说结合了斯蒂文森精妙的心理描写和狄更斯严谨结构的情节描写,是一部堪称“完美”的小说。然后,本书宣传的噱头也是,博尔赫斯推崇的科幻小说。

科幻小说!?你们被骗了,其实这是一个凄美的爱情故事。

最开始的时候,被作者写的东西弄得一头雾水,鬼知道他要写些什么?先是主人公“我”因为逃避追捕躲在一个被人认为满是瘟疫的荒岛上。这个小说就是以“我”的日记——所谓的《幸存者的自卫》或《马尔萨斯颂》为依托的。

其实它只假借了诡异的构架,以浪漫诗意的口吻讲述着一个黑暗的爱情故事。

上岛第二天的“我”,发现了这个无人岛有着两个太阳两个月亮,岛上本已荒废的博物馆突然传来了人群喧闹的声音,歌舞升平。“我”一边惶恐的躲避这些不速之客,一边好奇心驱使着他偷窥他们的生活。

这时,他遇见了天使。一个头戴彩色纱巾的女人,她每天下午会坐在岩石上观看落日。本来焦躁、无助、迷茫的“我”,所以“我”的内心感到“她的出现,在我冥茫的内心点燃希望之火”。他偷偷的关注她,默默的欣赏她,把引起她的注意当做生活的全部乐趣。想所有的男人一样,他为她种花,看到别的男人跟她在一起他会感到妒忌,他恼怒她对自己的不理不睬。很明显,他爱上了她。

但是,命运是捉弄人的。在一系列的试探之后,“我”惊觉,岛上的所有人都好似看不到自己的存在,包括心仪的福斯蒂尼。直到齿轮转到了那天,一行人中对福斯蒂尼最殷勤的莫雷尔召集了所有人宣布了一个震惊的事实——所有在岛上的人被他的机器秘密的记录并且复制了,以此达到他想要的永生。但是,遗憾的是,这样付出的代价就是他们存在于世间的肉体必将毁灭。“我”才料到,原来他所看到的他们都是幻影,本体早就在多年前死在了被日本军击沉的邮船上。在绝望、焦躁等等负面一系列情绪袭击了“我”后, “我”决定研究莫雷尔的机器。经过重重阻隔,掌握了它运行秘密的“我”一次次的尝试,终于密和的将自己输入机器,融入了这个诡异的幽灵群体。重要的是,扮演了一个与福斯蒂尼亲密无间的形象,好似从来就是那样一般。然后,像所有人一样,被复制的他也将会死去。

在最后抉择的时刻,“我”回忆了过去的种种,祖国、救过他的人等等。但是,“铁一般的理智不断否认了这些能使我在最后关头时刻获得安宁的仁慈念头”。他的心无法化解他对作为灵魂的福斯蒂尼的爱,所以,他选择让自己也化作幻影的方式永远与她在一起,就算肉体泯灭,灵魂消亡。他默默的注视着这个跟他处于两个时空的人,无论他如何在她面前表现、殷勤、甚至咒骂,她都无法感受到“我”的存在。悲哀的不是她不爱我,而是她根本感觉不到我。所以“我”才在弥留之际以残存的念头,悲伤绝望的说着“如果有谁根据我这份报告发明一种能使存在失而复得、离而复合的机器,我要请求他,找到我和福斯蒂尼,让我进入她意识的天堂那将是一种仁慈的举动。”

他用自己的全部换来了与爱人在一起,不,靠近或许更加贴切。

:开始我是被封面吸引的,一直以为上边画的是一个怪物,它从海中诞生,有两只角和灯泡大的双眼,咧着斗大的嘴微笑,神秘莫测。但是,我错了,看完故事才发现这幅图只是描述了一下这个神奇的小岛,拥有两个太阳两个月亮的小岛,仅此而已。

看完故事后我有很多疑问,觉得有些逻辑不严谨的地方。特写下来供大家参考。

首先这个机器的工作性质。根据莫雷尔的笔记,这个机器可以重现人们的某个生活场景。也就是说可以再现录下人物所关联的所有事物,可是,虽然那些作为影像记录的人们感觉不到“我”的存在,可是沼泽中的动物却能感觉到他。退一步说,如果这个机器设计的只能记录人,那么之后就不会有“我”被关在墙壁一直被机器修复的房子里了。这点我一直很纠结。

另外,文中会意,这个机器是以潮汐为能源的。它重复的是该岛一个潮汐周期的事物,作者没有讲清楚 这个“我”是在周期中的第几天复制的自己呢?如果是在中间的时候,是不是意味着“我”会突然出现呢?如果要从始至终的扮演这些人中的一员不是还要等下一次潮汐到来之时,他必定要经历一段漫长的黑暗时期,可是很明显,不存在这段世间,那不是很奇怪?