《惊魂记》的观后感10篇

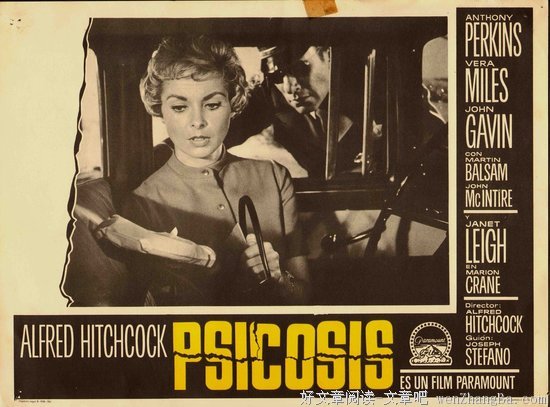

《惊魂记》是一部由阿尔弗雷德·希区柯克执导,珍妮特·利 / 安东尼·博金斯 / 维拉·迈尔斯主演的一部悬疑 / 恐怖类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

也许人们普遍认为高智商电影只存在于当下,而悬念大师希区柯克虽然经常被人们挂在嘴边,但更多的人忽略了他的作品。我认为,希区柯克的作品惊魂记是一部相当不错的高智商影片。其对于股市悬念的设置和人性阴暗的一面的描写是非常出色的,黑白电影的风格也使故事能精确的表达:人心才是最恐怖的。

影片刚开始时快节奏的音乐和跳动的文字都在表现惊魂这一主题,给人一种惊险的感觉。伴随着音乐结束,电影开始了。镜头以一个窥视的视角,将我们带入了一个半开的窗户内,女主角玛丽安和她的情人山姆正在幽会。这种窥探的视角所展现的一种神秘感恰好是悬念的表达,而窥探本身的罪恶以及我们所看到的罪恶,则是人性欲望的罪恶的体现,这既是影片主题也是影片中罪恶的起源。

玛丽安携公款逃走最终在汽车旅馆被杀,影片从这里正开始进入故事的主要环节。她携公款逃走是为了与情人在一起,这正是对开头的照应,而她在逃走时内心的焦虑与不安,透过表情、画外音和与遇到警察时匆忙换车的举动表现得惟妙惟肖。到达汽车旅馆前,天下起了雨,这一情景又将他的内心世界形象生动的刻画出来。旅店经理的家与旅店隔了一段距离,雨停之后,乌云笼罩下他的家又显得阴森恐怖,预示着凶案即将发生。

浴室杀人的那一段可以说已经成为了影史中的经典镜头,整个过程中没有刀刺入人体后血如泉涌的血腥画面,但玛丽安惊恐地表情与不断落下的刀交替剪辑在一起,再加上她那惊恐的尖叫声,把人死之前的那种恐惧描绘得深入人心。即便是今天来看,也会觉得心惊肉跳。

旅店经理诺曼发现血迹后跑了进来,发现玛丽安已经死去,他从容不迫的将血迹擦干,并把尸体连同车一起沉入了沼泽中。影片进行到这里,导演把问题留给了观众:诺曼家里只有她和母亲,他的母亲对于玛丽安的入住十分不满意,而诺曼却对玛丽安表现得十分热情,那到底是谁杀了玛丽安?是母亲吗?诺曼又为什么要对母亲言听计从?母亲又究竟是谁?我们带着这样的问题继续看下去,这就是悬念巧妙的设置。

凶宅里的命案继续发生着。来此调查失窃公款的私家侦探在这里查到了玛丽安的踪迹,把消息告诉了再追査姐姐下落的玛丽安的妹妹米娅。为确认玛丽安的存在,私家侦探来到了旅店经理的家,想找他的母亲询问,但是他却死在了这里。由杀人者的服装来看,凶手应该是母亲。侦探走上楼梯进入拐角处的阴暗之中时,惊悚气氛显得十分浓。这也是希区柯克经常使用的一个场景,他自己也说过:“楼梯拐角处的黑暗中隐藏着无尽的恐怖”。

不过问题往往不是杀人者本身拥有很高超的处理尸体能力,而是地方的警察不把这些人的失踪当成一件大事来处理。此时米娅和山姆与警长的矛盾冲突显得格外扣人心弦,因为真相似乎就要这样被掩埋。最终,坐等不了的米娅和山姆一起来到了汽车旅馆,他们要自己找出真相。

在米娅和山姆的配合调查下,真相大白了,在探求真相时的紧张感通过米娅缓慢的脚步以及压抑的音乐的配合完美得表现了出来,而诺曼发现了他们的企图,打晕了山姆之后跑向“凶宅”的移动镜头和米娅逃进地下室并发现“母亲”的真面目时惊恐的镜头衔接在一起时将紧张感发挥到了极致。直到山姆醒来冲进地下室并阻止了穿戴着母亲装扮并想要杀死米娅的诺曼时,紧张感才消失。其实“母亲“根本不存在,凶手是诺曼。这样的结局不令人意外,然而观众的注意力却巧妙地被导演转移到人物的命运上来,这便是悬念起到的最大效果。

在影片最后心理学家确诊诺曼患有精神分裂症,他的精神一半是他自己,一半是她的母亲。母亲讨厌玛丽安,儿子却喜欢玛丽安,母亲“控制”儿子杀了玛丽安,这便是动机。但最后已经儿子完全变成了母亲,影片在这里用诺曼的表情和母亲的画外音来表现诺曼变成母亲这一事实。而影片最后诺曼那看似迷人但却隐藏危险的微笑又让我们觉得意犹未尽,仿佛这样的事件永远不会有结束。

虽然电影终究是电影,但对于人性的揭露又让我们不断反省自身,又让我们在电影中去寻找复杂的人心。

《惊魂记》观后感(二):这才是电影

我想中国电影无论是暑期档还是贺岁档,如果脱掉大成本,脱掉大明星,脱掉大宣传,脱掉大场面,那就是幻灯片了。就像我至今想不起暑假里去看过的部国产恐怖片叫什么名字,只记得剧情和《小岛露沟》类似。惊吓点是头发和面具,看主角面相就知道结局如何,行云流水平铺直叙,至少人家《小岛露沟》还有pink 卡哇伊比基尼撑住全片,这尼玛不是坑人吗。所以当场次只有喜羊羊和国产恐怖时,果断选喜羊羊或者打开幻灯片。当然这不是重点。

我其实不爱看电影,但和大多数人做大部分事一样,从众心理的驱使。于是在我很无聊时就去了电影院。然后看了一部很无聊的电影。然后顶着浓烈的西北风回家。然后呆在家里愈发无聊。我发现美国英雄片,新出来的特效片,爱情片,喜剧片,国产棒子恐怖片都不好看。只有经典电影翻成3D的片子我觉得还成。虽然曾经有一部Titanic在我眼前我没有机会,导致至今我都没有看过Titanic。导致那部电影在我心目中成为永恒导致我以后都不想看了。我对电影要求最大的就是剧情。特效场景大牌就是鱼香肉丝里的鱼香。其次就是你是如何通过电影表现剧情。就像郭某有热卖的小说,但是拍成电影就罪过了。就像把不同口味的偶像pie胡乱加点剧情再用搅屎棍搅一搅,端上桌告诉大伙儿快来尝尝啊,郭大文豪处女作啊。其实再怎么说都还是一锅翔,熏晕大荧幕前的我。其实我还是去看了《大锅翔1》和《又一大锅翔2》。大家也许很不理解我,这其实很好理解。

也许是我对电影院里的电影要求太高。凡事在电影院里的电影功能不仅仅是电影了。也许在大银幕亮光忽闪着的最暗处,不仅仅是电影了。电影院也不过是一个消遣的去处。我何必暗自神伤当今电影的差强人意。当然这也不是我的重点。我的重点是电影,我心目中的电影。

他讲述了一个故事,也许我们早就习惯了每一个故事里都会有一个主角,一个永远不会消失的人。我们也早就习惯在中间应该有一些有口味的内容刺激荷尔蒙。所以故事的开头就是一个慵懒而充满荷尔蒙香气的午后,放在开头恰到好处。故事的发展安稳而又缓慢,撇开观众能够猜到的正常思维。整个故事的表达巧妙,他告诉你所有的发展,却把惊喜小心藏好最后送给你。关于sex和murder的场景,一切恰到好处。充满爱意的热吻和血液与水融合在一起的美感丝毫不减轻表达。我很反感肤浅的表演,女主角或者男主角都没有太多的语言,丰富的面部表情就能表达复杂的心理。尽管是黑白片,但用金发女郎的死来诠释影片的恐惧是再好不过了。电影的配乐渲染气氛使人紧张,急促,怀疑,毛骨悚然。细节决定成败。他没有血肉模糊的血腥场景,没有极度变态的扭曲心理也没有只是为了吸引眼球的嘿咻大战,但是我感受到了紧张和恐惧,感受到真相大白时的释然和对主人公的同情。我看了一部好电影,最好的一部。

这才是重点。感谢希区柯克。

《惊魂记》观后感(三):一点小感受

作为一个十全十的电影门外汉,居然突发奇想写些东西给这部片子,可见我的偏爱程度。

首先这实在是一部精致的片子。浴室杀人的一段,我并没觉得任何恐怖,我只觉得美。花洒在镜头的左上角斜过来,水声清晰。隔着幕布,一个模糊的女人缓缓接近。对峙。挣扎。然后慢慢倒下。手。旋转的水。瞳孔。这是细节的胜利。不算真实,但是清晰。和我同看的同学说:“要是彩色就好了,黑白不吓人”,但是我倒觉得这片子就适合黑白。它的色彩和它所表达的主题那么的一致。我看到黑色的一线从浴缸边缘沿到下面,完全被这种氛围所征服了。

然后。这是个简单的故事。也是个不落俗套的故事。这种不落俗套,我并不是指人格分裂什么的。按正常的套路,女主角怎么能到一半就挂掉了呢?即便是这个故事,那么男主角也应该尽快登场啊。但是它的确不是一个平常的故事。前面的铺垫很长,但是把氛围表现到了极致。不仅仅是那个幽灵公寓一样的旅馆,包括雨夜女主角在车里的表情。不知道为什么,我觉得她长得有点像米雪= =而后来,很遗憾,侦探死了。看的时候我还在和旁边的人说,你看这是典型的旧时代侦探。侦探不是万能的么?到这个时候,心里才真有点慌了。我当时的想法是,说不定这根本就是个没有结局的故事。也许到最后,所有来到这个旅馆的人都死掉了,然后也不知道到底怎么回事。我想,说不定就是个奇怪的结尾,最后去的那两个人也死掉了,然后黑屏。你看看,所以到最后的时候,是真为那两个人担心了。一步一步终于还是把我带进去了哈。

再来谈谈我最喜欢的最后的那个表情。非常诡异的表情。就完全像一个老女人,也像他的那些标本鸟。结尾的话我真喜欢。没有帝国主义荼毒,没有共产主义教育,甚至,也没有人性,没有哲学宗教。只是一个母亲平静地对她的儿子说话。真好。

看了这个,才发现那些其它的,后来的,人格分裂主题的东西,真的逊色太多了。

《惊魂记》观后感(四):《惊魂记(Psycho)》:男儿身,女儿心(IMDB250 TOP 025)

版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明

http://qfmeng.blogbus.com/logs/173905412.html

ycho (1960)

继续IMDB250系列。本片依然看过,而且看电影时的情形记得很清楚。那是2009年在北京同学家,拿着笔记本电脑在床上看完的,而且还是深夜。所以我对本片印象并不深,重看很有必要。本片是黑白片,但我还是下载了720P。看过之后才发觉,黑白片的画面同彩色片一样细腻,看来黑白片同样需要看高清。

电影讲述一个精神病引发的故事。女主角是银行职员,她与男朋友关系很好,但是因为缺少钱,两人不能结婚。周五那天,银行主管让女主角将四万现金存入银行,女主角马上向主管请假,打算存钱之后回家休息,主管同意了。回到家后,女主角立即收拾东西准备携款潜逃,去找另一个城市的男朋友。做贼心虚的女主角在路上引起了警察的注意,并且在换车后被警察追踪。不巧的是路上下起大雨来,仓皇开车的女主角只好到路边的旅馆休息。旅馆主人是一个年轻人,由他负责照看旅馆一切。 此时旅馆空无一人, 但年轻人还是热情的招待了她,并邀请她一起到家中晚餐。随后女主角听到年轻人母亲反对的喊声,两人只好在旅馆内进餐。吃饭闲聊中,女主角意识到自己做了错事,准备第二天将钱还回去。准备休息的 女主角,在洗澡时被一个老女人打扮的人杀死。 发现尸体的年轻人冷静的处理了现场,并将女主角的尸体、她的汽车和四万现金一起投入沼泽中。一星期后,女主角妹妹找到女主角男朋友,询问女主角下落,随后银行雇佣的私家侦探也出现了。三人互相了解情况后,私家侦探告诉两人他会继续寻找女主角。私家侦探在一番寻找后,来到年轻人的旅馆。询问中私家侦探发现诸多疑点,之后在电话中告诉了女主角妹妹和男朋友,并说出了他的下一步计划——询问年轻人母亲。私家侦探来到年轻人家中准备询问她的母亲,却被突然出现的人刺死。等待私家侦探消息 的女主角妹妹和男朋友感觉事情变得越来越蹊跷,于是向当地警长报案,但警长没有查出任何事情。女主角妹妹和男朋友两人只好假扮情侣住进了年轻人的旅馆。在旅馆中,女主角男朋友拖住年轻人,女主角妹妹去房子内找年轻人母亲。这时,她有了惊人的发现,原来年轻人的母亲是一具干枯的尸体。随后,年轻人假扮母亲要杀死女主角妹妹,被适时赶到的女主角男朋友制止。最后,精神病医生解释了一切:年轻人十年前杀死了自己的母亲,但是年轻人生活中不能没有母亲,于是他假扮起母亲。渐渐的,在年轻人的心中,原来的年轻人消失了,而母亲越来越强大。当女主角出现时,母亲要保卫自己的儿子不被别的女人抢走,于是杀死了女主角。所以,现在年轻人体内,只有母亲,而没有年轻人。

这是一部Alfred Hitchcock电影,而且它还是我看过的Alfred Hitchcock电影中最好的一部。Alfred Hitchcock电影大部分都是商业片,所以对它们不需要分析主题、思想、意境等等深层次的内涵,它们的最大特点是悬疑、惊悚、恐怖以及技术上的精湛。所以本片的优秀之处也在于此——从这个几个方面来看,它们都是完美的。

电影情节非常吸引人,而且转折颇多,可谓一波三折。首先,女主角的死就是意外,没有想到出场时间没多久的女一号在电影还没进行到一半时就不明不白死了,完全不合乎好莱坞电影规律。其次,私家侦探的死也让人意外,私家侦探往往都是英明神武、智勇双全的形象,可是本片中的私家侦探如同女主角一般死在年轻人家中。这一设置,更让人无法推测剧情。第三,影片后半段关于母亲身份的揭示,完全让人想不到,谁能想到母亲是年轻人假扮的?这三个转折让电影的剧情跳脱出好莱坞固有模式,给人非常新鲜刺激的观影体验。已经是第二次看的我,依然会被本片悬念迭起、曲折莫测的情节所吸引。

电影的情节能如此的吸引人,很大一部分原因是影片对于细节的处理非常细致。最突出的是对于母亲的描写。在谜底揭晓前,电影画面中从来没有正面表现过母亲。无论是画面还是声音,都给观众们此人真实存在的感觉,而且编导对于这方面的处理还都符合常理。基于这一切,影片才能把观众整整欺骗了100多分钟,还会让观众觉得这一切合情合理。此外,年轻人与私家侦探、女主角妹妹和男朋友的对峙中的每一环节都设置的符合常理,比如登记薄、笔迹、女主角写下的字条、男朋友与年轻人的交谈内容,等等。这方方面面的一切让影片故事一环扣一环,没有丝毫漏洞。总之,像本片这样情节如此缜密细致的电影并不多见,何况在电影上映的上个世纪六十年代呢?这些都显现出本片的可贵之处。Alfred Hitchcock的导演才华,在本片显露无疑。

最后一个优秀之处在于它技术上的精湛。片中女主角浴室被杀的那场戏,多次出现在各种电影评论文章、电视节目中,而且女主角惊恐的表情也成为了惊悚的标志性图片。可惜的是,作为一个电影门外汉,我很难体会出电影中技术性的优秀之处。我感受到的,只是编导运用娴熟的摄像、取景、剪辑将影片营造出一种恐怖、惊悚的氛围。简单的说,这部电影很吓人。同时,影片那沉重、压抑的音乐适时出现,又加重了这种氛围。总之,本片的观影体验并不好,因为它越看越让人害怕,而且是那种未知的恐惧。这也是我看过的Alfred Hitchcock电影中,最吓人的一部。

演员方面,本片演员表现都很出色。年轻人扮演者Anthony Perkins表现叹为观止,年轻、帅气的他将人物的两种性格演绎的很逼真,而且他细腻的表情将角色的情绪表现的很到位。Janet Leigh扮演的女主角很生动,尤其是她眼神传递出的情绪,比对白更有力。至于她被杀时的惊恐表情,更是经典画面。Vera Miles扮演的妹妹表现一般,她已经没有《双虎屠龙》和《搜索者》中漂亮的容颜,有些老了。扮演私家侦探的Martin Balsam则是一个大绿叶,老年之后经常出现在意大利黑帮片中,如《美国往事》。至于其他演员,都给我印象一般,不提也罢。

额外说一句,Alfred Hitchcock的怪癖——喜欢金发美女——在本片体现的淋漓尽致。Janet Leigh和Vera Miles都是漂亮的金发。我猜想,金发女总是傻乎乎被杀的银幕形象,是不是从Alfred Hitchcock这里传下来的?

总的来说,一部好看得不得了的经典惊悚片。Alfred Hitchcock的才华尽显本片,美中不足之处在于它是黑白片,如果是彩色的就更完美了。

序列:0625

ycho.1960.BluRay.720p.DTS.x264-CHD

2011-11-14

《惊魂记》观后感(五):绕进去

台词的隐喻性可真强。

orman说他只做鸟标本,认为鸟类标本比较好看,讨厌野兽如狐狸人猿之类的野兽被做成标本,因为他还可以与鸟类标本培养出感情。

猜测:买些化学用品制作标本的同时恐怕也是同时用来处理母亲尸体。鸟类标本在某种程度上象征着母亲?

最后以母亲人格的独白就像鸟标本一样不动。

”一个男孩最好的朋友就是他的母亲“。表面年青阳光的大男孩平常无朋友玩耍,最好朋友竟是母亲,不能不让观众心里暗暗吃惊吧 。

裹着毯子的诺曼以母亲的人格述说的内心独白:真悲哀一个母亲竟然要向全世界的人说他儿子是凶手,但我不能让他们认为我是个凶手。他们不会追究的——就跟几年前一样。他一直很坏,到现在他还说我杀了那个女孩,还有那个人。好像除了我坐在这,和那些标本鸟一样外,我也可以做其他任何事,他们知道我连手指头都无法动。我也不会动,我只要坐在这里不出声,以免他们真的怀疑我。他们可能在监视我。

这里头母亲的人格很有意思:我不能让他们认为我是个凶手,感到悲哀是要向世人说儿子是凶手。母亲的人格否认自己杀人,因为她觉得自己丝毫不会动,母亲的人格在极力表现她并未杀人。但同时心理医生与诺曼所谈的结论:Norman的母亲人格自己承认杀了人。此处形成矛盾,到底是不是诺曼母亲的人格驱动诺曼人格杀人?副人格如果不会占领主人格,那主人格的杀人动机何在?

《惊魂记》观后感(六):从《惊魂记》浅看希区柯克

从《惊魂记》看希区柯克

第一个镜头是凤凰城的全景,然后慢慢拉近到城中一座楼房,接着是窗户,最后出现房间内的情景。这种拍摄手法给观众带来一种奇妙的心理,即偷窥心理。希区柯克曾差点接手《泰坦尼克》的拍摄,他说:第一个镜头是一颗螺丝钉,随后镜头拉远出现船身、船舷、船帆,然后永不沉没的泰坦尼克号赫然出现在大海中。

玛丽安逃跑的路途中是导演开始营造悬念的过程,到达宾馆后被杀死,悬念进一步刻画,到底是谁杀死了玛丽安?是神经质的房东,还是房东口中的未曾谋面的母亲?

悬念还没停止,一波未平一波又起。接着一个侦探被杀,玛丽安有关的人找到旅店。

一个悬念还没有解决,又产生另一个悬念,很多悬念交织在一起,在剧情发展过程中这些它们依次解决或者在高潮部分一并解决。惊险片往往采用这样的结构,比如《西北偏北》。

我曾在《希区柯克经典作品集》中看到过一个例子:四人坐在一间封闭屋子的牌桌周围,桌下有将要爆炸的定时炸弹,如何渲染悬疑的气氛?

希区柯克在解释"什么是悬念"时,曾举过这个例子:第一种拍法,只拍三个人聊天,没有交代炸弹的事,5分钟后炸弹爆炸了,观众只在爆炸的一瞬间感到震撼,其他时候并没有紧张感。第二种拍法,先告诉观众有炸弹,开始观众会感到着急,但是他们的耐心是有限的,既然知道炸弹早晚要爆炸,过一会儿就没有兴致了。希区柯克采用的是第三种拍法,先告诉观众有炸弹,然后拍三个人坐在椅子上聊天;聊了3分钟,一个人说走吧,这时观众特别高兴,但另外两个人说不行,要再聊一会儿;又过一分钟,两个人说要走了,观众在心里说你们赶快走吧,第三个人说再等一会儿吧;剩下的一分钟,不管炸弹是否爆炸,都能吸引观众的注意力。

这就营造了一种非常的悬疑的气氛,将结局展示给观众(即结局的可知性),对过程的渲染使得整个悬疑气氛达到使受众身临其境之感。毫无疑问,希区柯克是伟大的悬念大师,他的作品影响了好莱坞电影的基本感觉:戏剧化风格和古典叙事风格。

《蝴蝶梦》是他进入好莱坞的第一部作品,该影片并不如他之前的影片那样具有强烈的悬疑气氛和鬼魅之感(《惊魂记》),而是讲述一个心理故事,悬念并未强烈的刻画内容也并不十分惊悚,可是该片确实成为了希区柯克进军好莱坞的处女作。

希区柯克最喜欢的男演员是出生贫寒却有天然贵气的罗伦斯奥利弗,演过男病人哈姆雷特的--洛伦斯奥立弗说:“我希望在死后能够见到REBECCA,我和她共同主演了震惊世界的《蝴蝶梦》而我从未见过她...”希区柯克对演员的要求出奇高,他不允许人有任何人质疑他的权威,他有句著名的论断——演员都是牲口。(我认为不是这样粗鲁的说,洛伦斯奥立弗的前妻在动物园的牲口前挂上牌子,写上各个演员的名字,是一种调侃,大师把他们当动物。),这是出色导演需要具有的能力,对剧情节奏的把握,讲述故事的能力以及对演员收放自如的控制力。对演员的挑选上也体现导演个人的癖好,《后窗》、《鸟》、《蝴蝶梦》、《惊魂记》等等,金发女郎是不变的画面,他总喜爱在阴郁恐怖的背景下画上阳光明媚的金发女孩。

伟大的导演们总有一种邪乎的情结,希区柯克喜爱眼神清澈明媚的金发女郎,他说金发的女子多么适宜谋杀,但在《蝴蝶梦》里,他也没办法创造这样一个女病人的形象出来,谁也没有见过她,REBECCA,他选的女演员都美艳不可方物,诡异而炫目。

希区柯克对蒙太奇的运用是非常受人瞩目和追捧的,《惊魂记》中玛丽安被杀死的几个镜头成了永恒的模仿典范,心理蒙太奇和长镜头的巧妙运用(见《蝴蝶梦》中对女主角的窥视rebecca房间的画面以及《惊魂记》中男房主与玛丽安的对话剪辑),还有阴森昏暗的画面。

他曾肆无忌惮的在自传中谈到《杀死一只知更鸟》的男主角如果是罗伦斯就好了,格里高利派克跟他比差太远了,一点不考虑派克的感受,他们说罗伦斯奥利弗的背都会演戏,于是之也是这样的,演茶馆,文化底蕴深厚。

悬念大师都是节奏大师,节奏就是生命。首先,对剧情以及演员收放自如情节流畅,就算是可观性的电影了,能够传世的电影是具备衍生价值的,所谓衍生价值我粗略认为是对人性的探讨。希区柯克、库布里克以及波兰斯基,都是伟大的节奏大师,周星驰《功夫》中杀人王在夜晚出现的滚滚血水就是在向《闪灵》致敬。《魔鬼圣婴》是波兰斯基成魔之作,为此他付出了家人的生命。

能传世的伟大导演的作品必然是节奏情节演员结合的如同雷电一样紧密,莎士比亚说:“脆弱啊,你的名字是女人。”希区柯克说:“脆弱啊,你的名字是恐惧。” 时光就像水中刀,剃刀锋利,越之不易,智者有云,得度人稀。

《惊魂记》观后感(七):这才是真正的希区柯克。

悬疑片无法超越的经典。以及无数其他悬疑片的无法超越的巅峰。以及鼻祖。

五十年前的这部《惊魂记》,我看到了距此片三十年后那部惊骇之作《沉默的羔羊》的女性癖。五十年前的这部《惊魂记》,我看到了距此片四十年后大卫芬奇那部惊世之作《Fight Club》的人格分裂的影子。

我现在最喜欢的导演是克里斯托弗诺兰,,可是,诺兰却把最喜欢的导演选成了希区柯克,,并把最喜欢的电影投给了库布里克的《2001太空漫游》。。。。。。

世人都把斯坦利库布里克和阿尔弗雷德希区柯克 并成为 二十世纪最伟大的两位电影导演。于是,我把两位大师的几部IMDB排名靠前的几部电影,高清的下下来,老库的《2001太空漫游》,《发条橙》,《奇爱博士》,《闪灵》以及《全金属外壳》,和老希的《后窗》(个人感觉这部排名最高单名不副实,等下细说),《惊魂记》,《电话谋杀案》,以及《西北偏北》。。准备对比着看这二老到底是谁更胜一筹。。

And,当我看完 老库那部被称为 至今最伟大的科幻片并且无法超越的《2001太空漫游》 ,并且对比了老希排名最高的《后窗》,可能是时代和观念的不同,,这部片子我对老希很失望,我是感觉,《后窗》只不过找来了天才影星詹姆斯斯图尔特 和那位美丽的花瓶 两人对着后窗 很正常的偷窥以及对那个杀妻人人起疑心都是很正常,没有丝毫悬疑和惊悚可言。。。。在我心里,第一轮,老希被老库完爆。

ut,当我看完《惊魂记》,彻底对这位二十世纪最伟大的悬疑大师,折服,并且又花絮,80W美金排出几千万的票房,,这事,除了老希,好像就只有现在最爱的克里斯托弗诺兰了。。

好吧,下一部,老库的《发条橙》。。。。

《惊魂记》观后感(八):传说的经典我认为大家要有个人看法

惊魂记是一直以来被奉为神作的,可是一直没有机会观看。如今看到后,感觉并没有很强烈的震撼感觉,说一下我的个人看法

1. 故事主线不明。 开始以为女主是主角,看到最后才觉得老板才是主角,老板出现的时机也有点晚,都到了影片中段了,男主才出现。这使得影片好像分为了两个故事,第一段直到女主被杀,第二段到影片结束,这是我的感觉。

2. 总体感觉如果这部电影是现在拍,那么一定会被认为垃圾片。自己吓自己。

缺点就是上面两个。

最大的优点还是镜头的运用:比如1.光纤的明暗古堡的阴森。2.镜头拍摄手法(杀侦探的时候由上往下拍摄)。3男主无敌的演技!有开始 的一个内向到不行的孩子到后来的精神病患者,演技无解!!

最后的穿衣出现真的吓到我了,回放了好几遍,以便让自己受虐。

哈哈,总体感觉不如西北偏北及后窗

《惊魂记》观后感(九):观影记录 2016-03-18

· 电影的后怕

· 光影色调

· 剧情的一波三折

· 配乐的惊悚刺耳

· 浴室谋杀

· 印象深刻的细节

作为希区柯克导演的小影迷,要看这部电影绝对是逃不出去的。《惊魂记》是我看的第二部希胖的电影,第一部看的是《后窗》。当时我只是想,老年代的悬疑片应该不会很恐怖,于是我就试图自己一个人看《惊魂记》,最后发现,我错了,被电影里的几个片段吓得不轻。第一遍看《惊魂记》,应该都会很直接的被里面的几个经典镜头吓到,倒是后来电影我很看了几遍,每次都能在电影里面发现新的亮点,甚至会开始后怕。

1960年的电影,被希胖故意拍成黑白片。第一是因为希胖经费不够所以选择拍黑白片,第二是因为希胖说他不想把电影拍的太血腥。是的,《惊魂记》的确没有其他恐怖片血腥,但是见不见血并不是它的特点,通过运用声、光、影的特点来营造恐怖和凝聚的气氛,包括镜头的拉伸,仰视和俯视角度的镜头。

《惊魂记》观后感(十):一个导演一个演员

我不知道现在是否真的有这种精神疾病的人,可是艺术来源于现实,类似精神分裂的人有很多,它的存在可能性很大。

连自己是谁都不知道的人是不是很可悲?他只活在自己的理想空间,一个导演一个演员的生活,完全地沉溺于自编自导的境界里却不知情。这是不愿接受现实、自欺欺人所导致的吗?还是说他做的事连自己都不敢相信,接受打击得趁早?总的来说我讨厌这种人,把自己的痛苦强转移在别人身上,连自己是谁都分不清楚。

接受打击要趁早,心理素质也会好点,在更深入思考问题时总有准备的,不会做出弥补不了的事;也可以彻底让自己绝了念头。

心理承受能力有限,往往现实打击又多;该想得到的得不到,得不到的更想要,到了最后才发现现实太残忍,一下接受不了打击就疯了,逃避现实去。我们通常是很想成功而逃避失败,可失败容易成功难,并不是所有的一切都是只要努力就会有收获,从而忽视了事与愿违。在事情发生在自己没有料想的情况下,内心潜意识地逃避也使心里蒙上了阴影。

那层阴影总是在你遇到类似地事情时出现,扰你心神;总不能向外人讲述,内心的惶恐一触即发,随时精神分裂连自己究竟是谁都弄不清楚。

心理太深的问题总让人无法理解,可诱发心理疾病的事情看起来都不算大,重要地还是个人心理承受能力。我看过几部关于精神病的电影,发现他们的爱好、性格都异于常人,给人的感觉就像完人。

大多有精神疾病的人近看性格像是沉稳,其实在阴影处他们的性格可以说是诡异,看得心惊肉跳;他们的爱好看似很特殊有趣味,但整个事连起来就会发现他们的一切都反常态。

现在好像有些人一不小心就成了精神病,是心理素质差还是朋友太少?或许真的是接受打击要趁早。