《美丽心灵》影评10篇

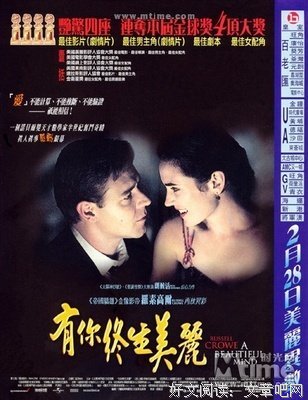

《美丽心灵》是一部由朗·霍华德执导,罗素·克劳 / 詹妮弗·康纳利 / 艾德·哈里斯主演的一部传记 / 剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《美丽心灵》影评(一):疯癫

我在修改毕业论文,脑袋里面空空的,多写出一行字都要休息好半天。休息的时候就刷刷微博,等着看韩国51届百想艺术大赏颁奖,再随便看看新闻啊什么的,反正是一些不务正业的事情。

2015年5月26日,新闻:约翰纳什夫妇车祸去世,美丽心灵原型人物。

美丽心灵这部电影在我待看电影名单上待了太久的时间,趁机去B站把这部电影看了。想着,看完这部电影就去乖乖写论文。

站上,都是一些看了新闻慕名而来的。动机如我。

我就静静地看,和约翰纳什生平简介一起看。电影放完,整个人都哭坏了,看着最后演职员表放完,还没有回过神来。电影属于天才人物怪癖系列,孤独的内心,傲世的才华,不平凡的一生。图灵、霍金、霍华德休斯……令人唏嘘的传奇人生。

抛开现实中的纳什的真实经历不谈,单单就电影而言,人性的光辉是美好的,多看一些的人性美好的电影其实没坏处,熏陶熏陶自己的良好人性。这就是一部人性如此美丽动人的好电影。其实关于电影我想聊得并不是人性的光辉。可能我只是想聊聊疯癫的状态

天才怪癖,都是属于那种不疯魔不成名的。他们都是疯子。疯与不疯子,正常与不正常的定义与界限是谁划分的,一定准确吗?

影片中纳什精神分裂,假想出不存在的人物与故事出来,分不清现实与假想,所以他是疯癫的。可是,你知道吗,如果就这个标准来说,每个人都是分不清的。你每天做梦,梦里的人物情节也是离谱的可以,可是你很少知道你在做梦,你的思维完全被没有逻辑连贯性的梦境拖着走,梦里的一切都是你潜意识臆造出来的,而你全然不知。那算不算是精神失常呢。算不算是疯癫呢。

我来说说我小时候的一次经历吧,有点癫狂,有点精神不正常,就跟纳什在影片中的感受是一样的,但是纳什持续了二十多年的状态确实很忧伤。

那次我精神恍惚,分不清现实与幻想。那时候我还在上小学,在生病之后,有一夜,不睡觉,脑子里面各种糊涂的离奇的不连贯的事实出现。我幻想出同学来我家找我玩儿,他们就在我家,几个人在房间里窜来窜去,我也跟着他们四处窜。家人见我这般模样,很生气,让我好好去床上睡觉,并且不允许我开灯。这时候,我同学开始跟我玩儿躲迷藏,我只好拿着手电蹑手蹑脚寻找他们。躲迷藏啊,他们可能在任意一个角落,床后面,橱子里,柜子上面,我就这样打着手电翻箱倒柜找来找去。是的,我能看到他们在我的手电光影子里一晃而过的身影,我明明看到了他们,听到了他们的说笑声,于是更加坚定地去找他们,我知道我肯定能找到这几个人。我在跟自己的幻觉玩儿的不亦乐乎,但是父母看我的行为简直被气晕掉了,然后我就被爸妈强行拽回床上去睡觉。我躺回被窝里,手里还拿着那只手电筒,即便在被窝里依旧不放弃寻找在我家跟我玩儿躲迷藏的小伙伴们,拿着手电筒乱照一通,于是就连手电筒也被父母没收了。被迫在床上躺着睡觉后就又冒出别的幻想,姥姥来我家了,我看着萌子跟姥姥在一起睡,看着她们熟睡的样子我还叫我自己轻点不要吵醒她们。又是一通折腾,被父母硬拉到他们床上去睡了。这时候,父母的大床前面出现了教室,老师在上课,她就一直叫我,叫我的名字,叫我去上课。而父母对于我这反常的行为简直怒不可揭,他们勒令我乖乖睡觉,我躺在父母的大床上,不敢妄自动弹。可是老师就在那儿上课呢,她叫我,我不去,她还对着学生嘲笑我:你看,她就是不过来,真是古怪。我忍无可忍,跟我爸妈说,我老师叫我呢。他们生气而又严厉地让我不要闹,什么老师,哪来的老师,大半夜的好好睡觉。在家人眼里,我就是不听话,瞎折腾,说着些不着边际的话。我被囚禁在父母床上,但是我想去应叫我上课的老师,于是撒谎说我要尿尿,不被允许,我很忧伤。也不知道老师教室怎么消失的,也不太记得我是怎么被允许回自己床上睡觉的。回到自己床上就又不老实起来,原因是姐姐和邻居小伙伴们在楼下,他们叫我去出去玩,我偷偷地抱上新买的篮球,准备下楼去。然后就被父母拦住了。他们问我干嘛去,我说我姐还有谁谁谁都在楼下等着我呢,我跟他们一起去打球。然后他们告诉我说,你姐不在家啊,她去你姥姥家了。二姐伤心道:她是不是得神经病了。突然一下子,我看到窗外的天亮了,一个恍惚,从混乱的意识里回过神来。是啊,萌子去姥姥家了,她不在家,所以姥姥也不在我家。所以,那些在我家跟我玩躲迷藏的同学,叫我去上课的老师也都是幻觉了。一夜,折腾了整整一夜,那些错乱的思维与幻觉,全都记得,但是我知道哪些是真实存在的,哪些是我臆想出来的。此后,再无如此经历过。

我也不知为何要把那次经历在这里分享出来,也许是对于那些精神分裂出现幻觉的人,我总能感同身受吧。尤其在影片里,那些自己潜意识里虚幻出来的人物还能真实地存在呢,而周围的人是看不见的。二次曝光中也有类似的情境,还有黄轩演的青魇。

《美丽心灵》影评(二):看了《美丽心灵》

看了《美丽心灵》,熄灯后蜷在被窝里看到3点的电影。

也许是因为最近过于饱和的眼睛,从没想到竟会有一部片子要我崩溃的那么彻底。在我看来它真的是深深触碰到人性最脆弱最温情的地方。

John Nash的年少轻狂与寡欢的性格,导致了精神分裂。(当然 这只是后话,最开始也的确是被导演牵着鼻子走甚至以为Alicia是俄派间谍)直到他把自己的孩子放入水中之时,才恍然明白---幻想症。

但在最关键的时候,妻子Alicia成为他最大的动力,支持、鼓励、不离不弃。当Alicia跪在地上试图用手掌的温度告诉Nash什么是真实时,我明白了,真实的 就是实实在在的触感,是暖暖又浓厚的爱意。世上的任何一中情感,任何一部影片(当时看完很剧烈的形容)都无法更好的诠释此刻二人感激坚定的深情和紧拥的画面。

曾经光鲜的Nash,如今已变成 会被嘲讽被戴有色眼镜看的一个拄着雨伞走路颤巍巍的神经病。然而 爱的支持,他努力着。就这样,年复一年 岁月无情的侵蚀,在白发苍苍之际 终于 他克服了自己,快乐豁达的做每件事情,完成好工作,最重要的是幽默要笑着哭的状态(在Nobel上的样子)

然而,泪水的开始和持续就是在和托马斯喝茶时,在那里 Nash的不倦终于完成了自我价值的实现,如片头开始般 他得到了象征荣誉的大家的赠送的钢笔。其中微小的细节,在诺贝尔颁奖的最后Nash拿出了那个手绢。和Alicia的相遇,这个奖项是属于他们两人的。

他并没有被世人抛弃,收获了尊敬 事业,还有最重要来之不易的亲情。

《美丽心灵》影评(三):幸福的心

说实话,这个片子拍的比较波澜不惊,开始都没看进去,到后来才看出来内容,可能是我智商一般吧。人生就是这样,上帝给你开了一扇窗,也会给你关一扇窗,就如男主人翁,上帝赐予了他惊人的聪明头脑,可是太过聪明也患上了精神分裂症。还有有他的妻子在旁边陪着他,一直不离不弃,他自己也在努力的去克服,努力的去适应和别人交流,给学生去授课最后获得了诺贝尔奖。

我记得一句话是讲婚姻生活的,或如果一对夫妻过的幸福那么肯定有一方对另一方存有感激之情。这句话很正确,电影中的男女主角也确实是这样的,故事的结局是2人搀扶到老,我希望在现实生活中也能多一些关照而不是离弃。

《美丽心灵》影评(四):灵魂独行

一个人拥有怎样一颗心灵才可以堪称是美丽。无私的奉献?不计回报的付出?还有好多被世人津津乐道的美德存在感。然而外界抵触这种存在感的东西太多,也许在伴随时光消逝的间隙,这些美德的存在感也荡然无存。我想只有灵魂的独行者才能让这样的美德永存。而影片中纳什和丽莎就是两个灵魂的独行者。

他们演绎了一段世间最令人憧憬的爱恋。这是一颗独行的灵魂和另外一颗独行的灵魂之间最深切的呼唤与应答,是两个灵魂充实丰富的人之间,所呈现的真正动人的爱情。

影片主人公纳什是一个英俊、古怪、不善交际,但在数学方面却有惊人天赋的数学天才,因为患有严重的妄想型的精神分裂症,这让他在数学方面更高层次的造诣发生了巨大的改变。然而艾丽西亚——他美丽的妻子,让他重新找到了自我,妻子的鼓励,妻子的爱让他感受到了现实中真实存在的爱,也成就了他事业的最高峰,于1944年获得诺贝尔文学奖。

纳什在自己最内在的精神生活中,是孤独的。当人们把交往看成是一种能力时,纳什因为不善言辞,不善交际就变成了一种被同学嘲笑讥讽的对象。纳什并没有期望别人理解自己,也不奢望自己完全的理解别人,因为他明白有的时候最难理解的就是自身。

遇到艾丽西亚,他称她也是只“怪鸭子”,也正因为艾丽西亚推己及人领悟到纳什的孤独,才会对他的丈夫充满最真挚的爱,在丈夫在疾病的折磨之下,依然深切的爱着纳什。让他感受到真实存在感的爱。

妻子无私的爱让纳什最终回归到现实,让纳什摆脱了疾病的困扰。无私的爱让我们看到了一颗美丽的心灵,人生的最美好的相遇莫过于是灵魂独行者心灵的呈现,拥有内在精神世界的宝藏,让爱充盈在其间。

《美丽心灵》影评(五):☞《美丽心灵》读后感

这部影片讲的是纳什的传记,一部成名史,一部自我抗争史。他在普林斯顿大学读书,通过酒吧博弈,发现了亚当•斯密理论漏洞,进了惠勒工作室,当上了普林斯顿大学教授,与班上一崇拜着他的女生谈恋爱,结婚,后精神分裂严重、出现越来越严重的幻想,送入精神病院,出院在家静养,未吃药发病被妻子发现,妻子艾丽西不离不弃,鼓励着他,于是,纳什听从妻子的话语,重回大学,先从图书管理员做起,开始与人沟通,然后听课,一步步抗争病魔,重新做回了教授,最后被宣布“成为诺贝尔的候选人”。

这部影片中,我很佩服他的妻子,主动追求自己喜欢的人,幸好,他也喜欢她。他们是初恋吧?一直坚持到结婚,生子,还有度完一生。超级幸福,超级恩爱,即使纳什痛苦地对抗病魔,还好,艾丽西一直陪伴在身边,面对别的男人也没有动摇,她只要他,这就足够了。

还有,纳什没有放弃自己,在她妻子守护之下,鼓励之下,勇敢地正视自己的精神病,虽说没有完全战胜病魔,但是起码过上了正常人的生活,对比于很多人,这已经是很不错了。

我在这部影片中,收获的是:

1. 如果你很喜欢一个人,主动点,陪伴左右,不要放弃,但也要有属于自己的梦想,自己的事业,活的有价值,能够有能力过好自己,并且在此基础之上,过好两个人的生活。终有一天,你们会在一起,很幸福。

2. 夫妻之间,不论哪方有问题存在,需要一起解决,共同面对,直视问题。

3. 你要相信着自己最亲的人,这总是对的,她会为你考虑。

4. 有时候,需要有一种批判性思维,敢于正视传统,从不同角度思考一种问题,一种理论,系统的进行合理的解释。

5. 人,终究是社会中的人。人,不能步步自封,这样只会限制自己,多点与社会的人交流、沟通的机会。

6. 做事情,需要专心认真,这样才能做好事情。定好目标,要么做好,要么不做。

7. 人,最难的是对抗自己,改变自己,改变习惯。不要相信有上帝,要相信自己,遵从自己的心走。

8. 一件事情,总不能一步登天,需要慢慢来,一步一步慢慢走。

9. 你不能击败命运,但是也不能让命运把你击败,打个平手如何?

JourneyJuan

时间:2016年10月29日星期六

《美丽心灵》影评(六):骄狂

看到有人说这不是纳什真实的传记,没关系,我想看的不是一个人确切的经历,而是一部好的电影。

关于片名,A Beautiful Mind的两个翻译版本美丽心灵和完美大脑似乎都有些别扭,我觉得理想之光会比较好。

很多人赞美纳什与Alicia之间的爱情,Alicia的不离不弃,好吧,我承认这很动人,但我更在意的是纳什本身,那个在窗上写满公示的纳什,那个痴迷于数学以至于精神分裂的纳什。

孤僻、冷漠,这些品质即使在天才身上依旧会被人嘲笑,我所喜爱的,是天才骄狂,我喜爱的,是纳什说,I'm a genius.

《美丽心灵》影评(七):美丽心灵之外真实的纳什(摘自科学松鼠会,方弦)

不得不说,有时候电影比现实更意味深长。《美丽心灵》只是纳什生平的一个不真实的写照,纳什本人的经历却更为动人。

“这人是个天才。”

这就是纳什的硕士导师给他写的推荐信,只有一句话的推荐信。

约翰·纳什的确是个天才。中学时代,在父母的支持下,他就开始在附近的大学旁听高等数学的课程了。尔后,他得到了卡耐基技术学院(今卡耐基-梅隆大学)的奖学金,攻读数学。仅仅用了三年时间,他就完成了硕士学位。在他寻找攻读博士的学校时,哈佛大学与普林斯顿大学都向他伸出了橄榄枝。普林斯顿提供的奖学金比较多,纳什认为这表明普林斯顿更看重他的才能。尽管哈佛大学的学术实力也很强,但“士为知己者死“,纳什还是选择了普林斯顿。

刚进入普林斯顿的纳什,不像电影描述的那个腼腆的天才。相反,他属于骄傲好胜的类型。他不爱上课不爱看书,相对于跟随前人的步伐,他更喜欢自己在数学的世界探索。吹着巴赫曲子的口哨,他可以独自做上一整夜数学,不知疲倦。

但普林斯顿并不是只有他一位数学天才。系主任莱夫谢茨,纳什的导师塔克,还有福克斯教授,都是当时各自领域的巨擎。而在与纳什同辈的学生中,也有像盖尔、沙普利这样日后的数学家,更值得一提的是当时的本科生米尔诺,这位日后的菲尔茨奖获得者。这些天才凑在一起,总爱分个高下,而像国际象棋和围棋之类的智力对抗游戏恐怕最对他们的胃口了,有事没事总有人在公共休息室里一局一局地下棋。不像电影中描述的那样,纳什其实算得上下棋高手。实际上,纳什当时研究的博弈论,正是一门以各种博弈为研究对象的应用数学分支。

当时博弈论仍然处于起步阶段,在高等研究所的冯·诺依曼是当时该领域的带头人,他对零和博弈作出了非常深入的研究。所谓零和博弈,即是所有对局者收益的综合为零,一方获益必然意味着一方损失。然而,现实生活中的博弈没有这么简单,双赢和两败俱伤的情况常有发生。就以当时美苏冷战为例,如果单纯将对方的损失看作己方的收益的话,双方的最优策略都是先发制人给对方最大的打击,这当然很不现实。由于这种局限性,尽管对零和博弈的研究非常深入,但在应用上价值不算太大。

于是,当纳什在1950年发表对非合作博弈的研究时,博弈学界眼前为之一亮。他证明了,即使放弃了“所有对局者收益总和为零”的假定(简称零和假定),对于每个博弈,仍然存在一个“均衡点“。在均衡点处,对于每位对局者来说,更改自己的策略不会带来任何好处;也就是说,每位对局者的策略都是当前的最优策略。这样的均衡点后来被称为纳什均衡。如果所有对局者都是理性的话,最后博弈的结果一定落在某个均衡点上。这就是均衡点重要性所在之处:如果知道一个博弈的均衡点,就相当于知道了博弈的结局。又因为去掉了零和假定,纳什均衡的应用范围远比零和博弈广泛。

以此为题材,在导师塔克的指导下,纳什完成了他的博士论文。可是,此时纳什的研究兴趣早已转向更纯粹的数学领域。甚至在他完成博士论文之前,他已经开始对代数几何——一个高度抽象的数学领域——产生了兴趣,并作出了一些开拓性的研究。

与博弈论不同,尽管代数几何在今天已经成为数学主流,在实际生活中它并没有太多的应用。在数学家的眼中,通常代数几何被分类为“纯粹数学”,而博弈论则是“应用数学”中的一员。虽然数学在众多的领域中有着重要的应用,但可能令局外人惊讶的是,近代的数学家并不特别看重应用,而更关注数学本身的智力美感。英国数学家哈代在他的《一个数学家的辩白》中就曾写道:“用实践的标准来衡量,我的数学生涯的价值是零;而在数学之外,我的一生无论如何都是平凡的。”。像纳什这样有才华的数学家,如果像在电影中那样只关注博弈论的话,实在难以想象。而纳什转向代数几何的一个原因,也正是因为担心关于博弈论的研究可能不会被数学系作为毕业论文接受。

纳什转向代数几何的另一个原因可能更容易明白。纳什均衡超越了冯·诺依曼的零和博弈研究,而因为冯·诺依曼当时也在普林斯顿,所以应该会出席纳什的论文答辩。纳什认为这样的状态可能对他不利。实际上,纳什曾与冯·诺依曼讨论他的纳什均衡理论,但冯·诺依曼并没有表现出多大的兴趣。“不过是另一个不动点定理。”这就是他的评价。所以纳什认为冯·诺依曼并没有意识到纳什均衡的重要性,很可能为他的论文答辩带来麻烦。

尽管数学家研究的是最纯粹的理论,他们有时也不得不面对那错综复杂的现实。

幸而纳什的博士论文答辩仍算顺利,从入学开始,仅仅花了一年半的时间,他就获得了普林斯顿的数学博士学位。这无论在什么时代都称得上高速度。也由于他的这篇论文,当时美国冷战智库兰德公司在他毕业后旋即将他招至麾下,因为他们认为纳什对非合作博弈的研究可能会在冷战中发挥作用。在兰德公司工作一年后,在1951年,他又回到了学术界,任职于麻省理工学院数学系。这是,他才将在普林斯顿对代数几何的研究写成论文《实代数流形》发表。

从1951年到1959年春天,纳什在麻省理工学院任职的这几年可以说是他在数学研究上最有价值的几年。他解决了黎曼流形在欧几里德空间中的等距嵌入问题,这个问题与广义相对论有着有趣的联系,属于微分几何——另一个高度抽象的纯数学领域——的范畴。这个问题跟很多纯数学问题一样,由于艰深,从未被大众所了解,但在当时算是相当重要的进展。这也是纳什在纯数学上最大的贡献。

尔后在1956年,他开始研究一个有关偏微分方程的问题。这是,他那种不爱看论文而独自研究的个性让他吃到了一些苦头。他并不知道,当时比萨大学的德乔治也在研究这个问题,已经有了一定的进展。实际上,他跟德乔治各自独立解决了这个问题。虽然纳什的解答更为精彩,然而是德乔治首先解决了这个问题。这种由于自己的无知而被他人捷足先登的经历,也许给纳什造成了一定的心理创伤。

在麻省理工学院的这段时间,纳什遇到了艾莉西亚,在1957年两人结婚了。在1959年的春天,艾莉西亚怀孕了。这时的纳什三十出头,在学术界有了一定的地位,还有一个美满的家庭。一切看起来都是那么美好。

谁又想到仅仅几个月后,纳什便堕入精神分裂症的深渊呢?

据纳什所言,他在艾莉西亚怀孕的头几个月开始出现妄想的思维,并不像电影描述的那样在进入普林斯顿伊始就出现了幻视。最初发现这点的可能是他的数学同事。当时纳什声称有了一个新想法,有希望解决黎曼猜想。黎曼猜想是解析数论的一个非常重要的核心问题,无论谁解决了这个问题,都会得到数学界无上的荣耀。然而,当他的同事与他讨论他的新想法时,却发现他的想法过于疯狂经不住推敲。尔后,纳什作了一个关于他的新想法的报告,但这个报告已经失去了思维的光泽。他的同事开始觉得,其中必定出了些什么问题。

更多的妄想症状陆续出现。纳什开始认为他是某个重要政治人物,有一个秘密团体在追杀他,这是典型的被害妄想症状。情况不断恶化,最后在1959年四月,艾莉西亚不得不将纳什送进精神病院。

为什么当时事业有成家庭幸福的纳什会突然患上精神分裂症呢?是不是没有做好妻子怀孕的心理准备导致的?“数学是年轻人的游戏”,是不是因为害怕自己的数学才能随着年龄增长而逐渐枯竭?是不是与德乔治竞争的经历给他带来了压力?又抑或是父母的遗传所致?我们难以给出一个准确的回答,因为我们对精神分裂症仍然知之甚少。但有一点可以确信的是,在精神疾病面前,即使是那些拥有最理性的心灵,研究最抽象的理论的数学家,也与普通人一样脆弱。

纳什被困在他的妄想之中。他开始出现幻听(但没有过像电影中的幻视)。入院治疗,出院后辞职逃往欧洲,被遣返美国治疗,离婚,胰岛素休克疗法,更多的药物治疗,出院。在1970年后再也没有入院治疗过,寄居在前妻家中。在这十年间,出现过几个月的短暂清醒时期。在这段时期,纳什做出了一些有意义的研究。但很快,他又陷入了妄想之中,而他的名字,也逐渐被数学界所遗忘。

但他的理论没有被遗忘。在他与精神分裂症缠斗之时,来自经济学界、博弈学界的学者们,在纳什均衡的基础上,发展出各自的理论,并将其应用到实践中,从股票市场到拍卖交易。他的理论以另一种方式记录着他的存在。

经过漫长的岁月后,奇迹发生了。纳什的精神分裂症像冰雪消融那样,一点一滴地缓解了。他开始理性地拒绝那些妄想,不再出现幻听,逐渐开始正常的生活和研究,甚至还学会了使用计算机。在八十年代后期,他开始利用电子邮件与别的数学家交流,这些数学家认出了纳什,而且发现他的数学思维恢复了,又开始进行有意义的数学研究了。正是这些数学家让大家知道,纳什从精神分裂症的深渊回来了。

部分由于这些数学家的努力,纳什开始重新被学术界承认。迟来的荣誉接踵而至,其中分量最重的莫过于1994年的诺贝尔经济学奖,获奖原因正是纳什均衡。随着这个诺贝尔奖,他又能以学者的身份重新拾起科学研究。尽管不再年轻,他仍希望能像过去那样,做出有价值的成果。他与艾莉西亚也在2001年复婚。尽管失去了数十年的宝贵岁月,对于现在的纳什来说,能平静地生活和研究,也许就是最大的幸福。

不得不说,有时候电影比现实更意味深长。《美丽心灵》只是纳什生平的一个不真实的写照,纳什本人的经历却更为动人。

《美丽心灵》影评(八):狂人两品

最近和疯子结缘比较多,连看盗版VCD也是如此。上个星期某晚,我在碟店里同时发现了《闪亮的风采》和《美丽心灵》,就一并买下。《闪亮的风采》我早闻其名,但一直敬而远之。据说该片讲述一疯子钢琴家的故事,我对音乐家并不感冒,何况是一疯子?当年自己也曾想加强音乐修养,买了贝多芬的《命运》来听。音乐不错,但是自打我买了它以后,很是倒霉了一段时间。根据中国人的神秘主义哲学和实用主义,我从此打消了欣赏西洋音乐的想法。所以,至今我对音乐的欣赏水准,只在《十八摸》上一点。如今要我欣赏一钢琴家的故事,我真的提不起精神来。

《美丽心灵》的情况也类似,Nash是数学家。理科生都应该是志如铁,意如钢的那一种。临进棺材了,也要半坐起来,对来宾说:“告诉棺材店老板,他的木匠需要把派值精确多两位。”《美丽心灵》里的Nash居然疯掉了,这是严重违背原则的事。一如道学家死于酗酒,神父死于爱滋病。但是架不住一位女同学的反复劝说,说Nash非常Sexy和Charming。看疯子全无必要,但是看Sexy和charming的疯子就有了行动的合理性。

于是我把两本片子都买了回来,18块,盗版。老板还用一片《天下无双》当了添头。

我一口气看到了2点30,大呼满意。钢琴家David和他犹太爸爸之间的故事,多少让人想起傅聪和傅雷之间的关系。傅雷对子女的严厉也是出了名的,但是傅聪没有疯掉。David疯掉了,因为要完成他父亲的梦想---弹奏《拉赫曼尼诺夫三号钢琴曲》。傅雷比David老爸高明,就在于他比后者理性、不偏执,虽然有点象诸葛亮。家书里事无巨细,啰里八嗦,絮絮叨叨。David没有那么幸运,老爸天天要他当胜利者,要他守着家不准去外国念书。等他终于反抗了老爸的权威,去英国皇家音乐学院念完书,老爸的阴影却一直挥之不去。最后,他准备用拉三证明自己的时候,在巨大的心理压力下疯掉了。

David后来的故事就有点类似莫大先生了。他冒着雨在城里找一架钢琴,嘴上叼着香烟,脸上戴着难看的黑眼睛,整个人看上去潦倒落魄,疯疯颠颠。等他进了酒吧,娴熟的指法牛刀小试的时候,众人一下子就完全被他征服了。音乐在手,David哪里是一个落魄的中年汉子?分明是莫大那眼角目光一闪,琴中剑一挥。

我对他印象最深刻的事,是他刚刚病倒时,镜头给了他的手一个特写---手的主人已经全无知觉,但是那只右手依然在床单上疯狂弹奏。世多有疯狂的人,但少疯狂的天才。天才即使疯狂,也依然停驻在他内心世界最爱的那一部分上。音乐已经超越了David的生命,无论他是在什么状况下,音乐永远是他生命中的唯一,这让人肃然起敬。如果相反,生命超过了音乐,人也会疯狂。那大概就是佛家说的“求不得”苦---希望用音乐来证明自己的生命,这种人最多是个大匠师。大匠师疯狂,人们有的只是同情。

《美丽心灵》里的Nash也是个疯子,他对艺术没有什么心得,在数学方面他倒是个天才,获得了诺贝尔奖金。Nash是真人真事,此君今天尚在人间。他20多岁时就奠定了博弈学的数学基础,但是随后他就疯掉了,一疯三十年。

片中他得精神病的一段,我非常喜欢。在刚进入普林斯顿的时候,由于他不合群,所以他自己创造出了一个好朋友。此人非常明白Nash的心意,一直鼓励和安慰他。毕业以后,Nash没有找到女友---他的性格缺陷让他在人际沟通方面举步维艰,所以他又创造出大学好友的侄女,一个非常可爱的女孩,以满足他对家庭生活的渴望。再后来,在冷战的大环境下,他又想象出一个密探,对方委托他为美国服务,分析杂志上存在的密码。这一切导致了他严重的心理障碍,形成了人格分裂。

在数十年间,他一直为这三个人困扰。他知道他们不是真实的,但是又无力说服自己相信这一点,因为他们随时会出现在他面前。直到有一天,小侄女伸手要他抱,他突然醒悟这一切都不是真的---他们没有随岁月流逝而变得衰老!Nash冲出家门,拦在即将驾车离家出走的妻子面前,几乎被车撞死。大雨淋湿了他的头发,他凝视车窗后的妻儿,用他那含混不清的语调说:“我明白了,他们不是真的。因为他们没有变老!”

我非常喜欢这一段,觉得这体现了人类的伟大之处。一个人在精神世界如此凋残零乱的状况下,依然不放弃任何转好的可能。而在狂乱和绝望的挣扎中,他没有放弃理性之光,没有放弃一个智慧生物对世界的观察能力和思辨能力。他在观察自己心中生成的幻像时,依然能注意到他们没有随时光流逝而衰老,从而证明他们是虚幻不实的,这让人深深感动,也因为自己和他一样,为自己被冠以人类的名号而骄傲。即使是疯狂如斯,也坚持使用理性,人因为肉体而脆弱,却因为理性而坚强。

这种迷人的魅力和人文科学没有任何关系,是理性独特的光芒。Nash约会女友的时候,他拙嘴笨舌,无法象个文科生那样表达自己的感情。借助于漫天星光,他站在女友身后,抱着女友的双手,逐一指点天上的群星。在他不发一言的指引中,一只巨大的天蝎从无序的繁星点点中慢慢出现,巨螯清冷,尾钩如月。两人相拥,星辉摇曳,在无限的宁静和永恒中无言的浪漫充斥天地---理科生的浪漫竟一任如斯!难怪我那挑剔的女同学会说他SEXY和CHARMING了。

把两部片子一起来看,真是妙不可言的事。 David 试图将自己的生命无限逼近他所热爱的音乐,因而疯掉。最后在音乐和爱情的帮助下,重新站了起来;Nash从事的数学工作,因为抽象和复杂的缘故,需要关闭很多正常人的功能,以节省精力。他因为这自闭的缘故,因人性中渴望友爱亲情的缘由,最后疯掉。最后,依然是爱情和理性,带他重回他心爱的世界。一个是艺术天才,一个是科学天才,两人的历程却如此相似。

在攀登人类艺术和科学高峰的路上,这要求一个人有宁静的内心世界。但是我们总为我们的肉体所束缚,心灵世界掀起无限恐怖的惊涛骇浪,甚至把自己葬身其间。这是一种悲剧英雄的宿命,也是人类的宿命,正如人永远不可能了解自身一样。但是,凭借柔弱的人类的智慧,凭借着人类独有的情感,人能奋力游出迷乱的内心世界,更加逼近那云雾缭绕的群山。人的伟大之处正在于此。

D版影迷协会和菜头为您报道

《美丽心灵》影评(九):他有一个伟大的社会

经过很久终于有了时机看了这部电影,很棒的电影,伟大之人必有伟大之处,更是有一个够伟大,够包容的社会。纳什虽然得了精神病,但社会依然接受了他,让他继续在学校得以潜心研究。而现在看看我们的社会,虽然精神分裂症他会有各种危害社会的行为,但是就因为那不是本意的伤害,就喊着要讲别人杀死,人人避而远之,在这个社会,有了精神问题,就形同外星人或者是要吃掉人的怪物。现代社会对精神患者的认识不够,包容不够,这对精神患者的康复有着很大的阻碍。电影里的纳什,他能够与幻觉对抗下去,就是因为社会没有抛弃他,家人和朋友依旧支持着他,他有着强大的精神支柱。希望社会能提高对精神卫生的正视,能够多去理解和帮助患者,有着跟正确的对待方式,不仅是保护自己,也要保护患者的基本权利。

《美丽心灵》影评(十):像是一杯柠檬水后的山楂卷,酸酸的,我想那是心酸吧。

如果有一天我疯了,你会爱我么?

这似乎是恋爱中的小女生才会问的问题。而这部电影就是这个问题的答案,是的,我会爱你,我会用我的余生去爱你甚至是无条件的信任你,就算你疯了,疯到精神分裂,疯到幻想出三个人,疯到甚至为威胁到我的生命,我还是会爱你啊。

十分佩服男主的妻子,真的是一个坚强的女人,这是看完电影后除了为男主感到心酸的第二感受。如果换做是我,在那种情况下,一定会因为受不了而崩溃的放弃吧。

看电影的时候,总是觉得心里酸酸的。像是喝过了柠檬水,酸酸的感觉从头顶一直蔓延到脚尖,咽下了之后觉得那种感觉似乎已经过去,但头皮还是微微的发麻。尤其是看到影片最后,诺贝尔奖的考察员来找他的时候,他像个没法为自己做主的小孩似的问旁边的女学生“你看得到他吗?”。

看完电影之后,去百度了约翰纳什,看到了他的照片,比电影中的要瘦削不少,病魔一定折磨了他很久很久吧,真让人心疼。约翰今年五月份去世了,愿天堂中只有完美的心灵,没有不完美的人生,走好。