《校合唱团的秘密》经典观后感集

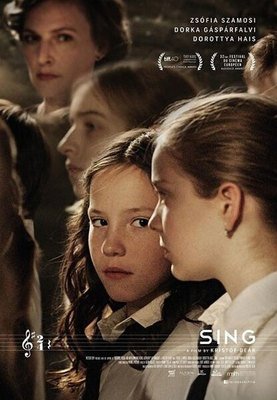

《校合唱团的秘密》是一部由克里斯托弗·迪克执导,Zsófia Szamosi / Dorka Hais / Dorka Gáspárfalvi主演的一部剧情 / 短片 / 音乐类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《校合唱团的秘密》观后感(一):没有对错的论题

初中,班主任经常进行亢长的“洗脑活动”,内容无外乎集体主义至上,以至于背地里同学间都以“吕集体”称呼她,因此,此名称边和大脑中某种厌恶的神经联系在了一起。

从小我们便潜移默化的从类似于群狼捕猎的故事中学到“团结就是力量”,在各种活动中抱团前进,时而扮演中流砥柱的角色,时而会拖后腿。前者,对外获得荣誉时倍感自豪,对内又受尽尊重;后者,失败时有人挡箭,成功时又能沾得光荣的喜气。白岩松曾抱怨中国为什么出不了牛顿,因为在人数众多的背景下,加之中庸的思想,“抱团化”逐渐遮盖了“个人”的风光,即使我们所见人才,背后不乏团队的支撑,由此牛顿少了,”三个臭皮匠“倒是多了起来。

可是孩子的世界装点着天空和梦,虽然”成熟“的入侵不过是时间问题,但我从不认为”你真成熟“之于孩子而言是一句褒奖。没有天马行空的幻想,没有上下乱窜的调皮,没有”我从哪里来,到哪里去“的烦恼,这恐怕不算是一个童年。孩子有权力去追求自己的渴望,当他们开始斟酌利弊,为长远做打算时,他们便永远失去了任性的机会。

不能说老师在处理上有什么过错,荣誉与育人这个永恒的矛盾,随着年龄的改变会有不同的见解。但可怕的不是明白纯真终将不在的无奈,而是只知其一不知其二的盲目搏斗。如果真要怪罪哪一方,也只能恨匈牙利一介小国,人数竟不足以支撑一个门槛制度。

《校合唱团的秘密》观后感(二):反抗还是沉默

《校合唱团的秘密》根据真实事件改编,故事的背景是二十世纪的匈牙利一个城市,故事中的小女孩,(说到女主我就不得不夸赞两位小女孩真的长的超级美啊!超级可爱!)索菲刚来到新的学校,然后认识了自己的好朋友丽萨,两个人互相喜欢彼此的手环,同时两个人也一起在学校的合唱团一起唱歌。后来却发现了一个老师的秘密,最后两个女孩决定和合唱团其他孩子一起反抗这个秘密。

孩子们都是天真单纯的,他们的世界分对与错,而大人典型的代表那个合唱团的老师却是用着世俗的心理顾全了大局,以为不出声的孩子既能一起沾上荣耀又可以不破坏美丽的合唱,就能大家一起双赢一起去瑞典旅游,何乐而不为?

可是这样真的对孩子们公平吗?这看似公平的对待,却遭到了孩子们的强力反对,最后的比赛当中孩子们都选择了不出声作为自己的反抗。现实中也如此,许多大人的初心早已被这个社会改变,而孩子们的纯真却无法接受。都说只有大人分利弊,孩子分对错。

看似华丽的东西却有着丑陋的内心,看似单纯朴素的东西却有着美好的内在,影片最后孩子们的反抗也恰恰是我们在现实当中所做不到的,也许我们会选择沉默也许我们会被同化,可是我们不应该遵守最原始的内心反抗吗?

只有短短二十多分钟的影片却有着环环相扣的精彩,很值得一看的电影。

《校合唱团的秘密》观后感(三):这就是我想说的

一开始,男老师说:“当然,任何人都可以加入我们的合唱团,这是一贯原则。”

后来,艾丽卡老师对丽萨说:“不是每个人都有你这样的天赋的,如果只允许有天赋的人加入,那公平吗?但如果让所有人都唱出声,我们不会赢。”

是的,机会面前人人平等,每个人都有权力得到这个机会,但,既然你给了我这个机会,就请你不要抹杀我利用这个机会的权力。

影片的最后,孩子们用无声的抗议使艾丽卡老师走下了舞台,然后,他们每一个人都大声地唱了出来。那歌声真好听,尽管我听不懂。

影片并没有交代最后合唱团究竟有没有赢,因为,这已经不重要了,重要的是,每个人都赢得了他们本该拥有的权力。

——我们不需要什么一定能赢的秘诀,“适者生存,优胜劣汰”本就是这个世界上最无可撼动的规则。我们可以输掉比赛,我们可以被淘汰,但我们绝对不会像你一样,连面对这一规则勇气都没有。

这部影片我反反复复看了很多遍,感想颇多,但最想说的,大概就是上面这些了。

《校合唱团的秘密》观后感(四):奥斯卡最佳短片:大人所说的,就是道理,小孩所想的,就是幼稚?

种族主义,性别歧视,阶级固化,这些社会问题层出不穷。我们都是有血有肉的人,却从出生开始就被有所区分。而区分我们的,到底是什么呢?

在奥斯卡最佳短片《校合唱团的秘密》中,合唱团里的孩子也被“有所区分”。而导致这种区分的,是赤裸裸的利益。

《校合唱团的秘密》观后感(五):公正:该如何做是好

国内的公开课启蒙,基本上可以归到两堂,一个是哈佛大学的幸福课,一个是《公正:该如何做是好?》。后者我看了好几次第一课,切入非常生动,但后面一谈哲学就跟不上了。好在后来出了书,最近我刚开始读。

在书的一开头,作者同样使用了一系列例子来讨论德性与公正的抗争,其中一个问题是:

那些为不同种族划分名额的大学,到底是带来了更普适的公正,还是损害了那些努力的人的权益呢?

这个问题放到国内就是,像北大这样的国内顶尖大学对偏远地区的预留名额,到底是否是公正的呢?

这个问题很大,之前也有很多文章(比如之前那篇寒门难出贵子的讨论)提及,我并没有能力展开,就不提了。尽管如此,政治正确、马太效应、丛林法则,这些字眼总是会出现在任何社会议题的讨论上面,任何人都无从避开。

从本片来看,结局显然是理想的:一个相信正义的强者与一个不再沉默的弱者联手,打败了分割他们的枷锁。很明显的,他们不会像老师计划的那个样子,走到瑞士的国际舞台上,但对于这个阶段,这样的结局已经是圆满。

让我们回头来想想:

在确认了这两个前提之后,本剧的矛盾得以成立。老师的观点固然有道理:与其让那些不够好的人导致所有人错失了机会,为什么不让优秀的人带所有人得到更好的权益呢?

1. 合唱团的准入机制是怎样的?是否有试唱之类的面试环节?从小姑娘菲亚和老师的只言片语中我们可以推测,显然不是的:这是一个因兴趣组成的团体,只要想参加就可以加入

2. 那么合唱团所参加的比赛,到底是什么样的比赛呢?比赛的实质当然是优胜劣汰,但参赛者的范围是否是强制要求必须“全员参加”呢?我相信任何有脑子的主办方都不会提出这样的要求。当然,合唱团参赛本身有人数下限的要求,这一点我们不能忽略(因为人更少的时候当然更容易保持高水准啊)。

3.而老师所想的“让长得好的带所有人登上国际舞台",本身是否违反了比赛的意图呢?我相信主办方是没有兴趣为”因为兴趣加入但表现一般的人“支付瑞士之行的费用的,否则直接让所有参赛队伍都去瑞士就好了嘛。

4.在上面的推论下,老师这种利用群体利益来压迫个人意愿的行为,真的还存在正当性吗?

5.再有,尽管我们承认天赋有差,但同时我们也要认识到:努力本身是可以弥补相当一部分差距的。但是在片中,我们是否看到了老师在这方面的任何尝试呢?是否有对每个小朋友进行音域测试,寻找他们每个人最擅长的部分,然后划分音部演唱呢?是否有针对不足者的弱项进行针对性训练呢?又是否寻找到其他让有兴趣的无天赋者参与其中的方法呢?(比如,平时的训练及与比赛无关的表演由全员出动,而参加比赛时则挑选真正优秀的人上前)

6.那么,到底是谁在拖慢所谓的”集体“呢?是原本天赋有差的那部分参与者,还是想不劳而获的老师呢?

在动画《吹响吧!悠风号》中,指导老师按照群体投票意愿,以”参加比赛“为目标全力训练,而挑选小号独奏的方式也从一贯的”学长优先“变成了”择优录取“。水平远超他人的低年级生丽奈,和受过很多委屈的学姐一教高下,最终赢得了机会。而很多人对此表示不满,于是老师再次安排了两人的对比,而丽奈再次赢得了众人的认可。

没有人要当鸵鸟,否认这个世界是不公平的。但人类作为一个生存共同体,还有很多可以做的努力来尽可能填平出发点的高低差距。而很显然的,这会是难走的那条路。但是在”yes it is“之后,再多问一个”what could we do“,这才是解决问题的更好的方法。

是的,影片中这样的结局,对于那些天赋优异的人是不够好的,他们失去了原本属于他们的机会。但是,至少孩子们做到了一点,就是在承认问题存在以后,尝试去做什么来改变问题,而不是将问题本身当作永远无法推翻的设定。

也许是我幼稚了,但是这是我愿意相信的人类的未来。

《校合唱团的秘密》观后感(六):做个分对错的大人有什么错?

这部片子,真的看的我很感动,具体的心情我也说不明白。剧里的老师虽说不是罪大恶极,但是也确实做得不对。也许让孩子不发声合唱团就能拿奖,那些孩子哪怕没张嘴都能得到和张嘴的孩子一样的利益,但是那又怎么样?带着痛苦回忆的奖项,带着欺骗性的奖项有什么意义?我看到很多人帮老师说话,说老师没有做错,说她做到了利益最大化有什么错。

我想说,老师当然做错了啊。这么简单的事情居然还有人能洗白。。。现在社会真是让我叹为观止。

她想出了那么“周全”的方法,是为了得奖,得奖是为了什么呢?为了面子,为了证明自己的指导能力,为了让学校的合唱团获得更多荣誉,但没有一项是为了合唱团的孩子们。当然也不排除可能她会有【想让孩子们得到更好的】这一伟大高尚的想法,但显然这个想法并没有占多大比重。或许她本来没想的那么极端,但是说的难听点她的所作所为显得孩子们是她得到利益的工具。这些做法真的不会给小孩的心理留下阴影吗?我看见有人说“老师只是悄悄的说了又没有当着大家的面说已经很好了呀!”如果已经很好了,那么女主为什么会伤心大哭?她为什么那么难过?因为她被老师伤害到了。悄悄说只是因为老师怕别人知道她的所作所为,这种行径为什么能被有的人理解成为“温柔贴心”?

我真的很讨厌那句话,什么“大人只看利弊,小孩子才分对错”。我时常看到有的人洋洋得意的拿出这句话去怼别人。拜托,大人只看利弊不分对错从某种意义上来说是指大人可以为了利益不管不顾哪怕充满肮脏和黑暗,并不是夸你们好吗?这是成人世界的无奈和悲哀,不是有些人自觉高人一等的资本。如果一个人活在大人的世界里却依旧拥有一颗赤诚之心,愿意维护正义和斥责不正之事,那他有凭什么被你用这句话嘲笑?你只是在用这句话掩饰自己的胆小和懦弱,掩饰自己唯利是图和肮脏龌龊的思想。

当然,在现今的社会确实充满了无奈,我们或许不能再拥有以前的单纯善良,但我们至少能在保护好自己的前提下做到不去伤害别人,不做违背自己良心的事情,如此便足矣。

《校合唱团的秘密》观后感(七):爱是勇敢的力量源

班长真的很勇敢,最后哑声合唱一下子触碰到心了,一张张稚嫩的小脸只望着前方逃避老师的眼神,很勇敢但是这样的事不应该由小朋友来做,不希望以后小朋友以后讨厌自己的老师。儿时友谊最大的力量就是两个女孩手牵着手,分享最难启齿的委屈秘密,另外一个打抱不平。最喜欢的桥段有三个:

新生女孩第一次唱歌女孩和班长在玩国赛上十指相扣,勇敢的力量第一,是新生的女孩第一次站在合唱团里很开心的唱歌,那个甜美幸福的笑脸让人很喜欢很难忘记。第二,班长和新生女孩两个人在房间里戴着耳机,假装在拉提琴,儿时的喜欢真是纯粹又真挚。第三,班长和新生女孩在全国表演赛上手拉手看着彼此,这是儿时最直接最纯粹的友谊也是最具勇敢的力量源。

思考性比较强的片段是,班长女孩为不出声只是在“摆鱼嘴”的同学们愤愤不平,老师站在大人利弊的角度上告诉她这个人生总有不公平的,只有让他们默唱才能赢得比赛。我不知道老师说的话是好还是不好,我只能说是每个人所处的位置和角度不同,我想如果它的对象是一群参加数学竞赛的青年队伍,那么大众还认为老师做的是不好吗?

据说是真实故事改编的,这帮小朋友就是勇敢和纯粹的代名词,很喜欢结局,美中不足是只有24分钟,还想继续听他们唱歌~

《校合唱团的秘密》观后感(八):角度

“小孩才分對錯,大人只看利弊。”

——

老師

為滿足家長及校長的期望跟要求,自己也能作為滕出合唱團的帶領:

要求合唱團裹天資不足的成員默唱

呀,多聰明的成人思維,雙贏

看,以前,上一年 我們也贏了呀 沒毛病

——

小孩

我在合唱團裹,被要求著默唱

呀,天資不足 沒有上帝的禮物 我也無能為力呀

跟現實社會一樣,作為沉默的大多數

不同的是,我們不用別人明説,自己就沉默了

我們不是女主角呀

她有著上帝的禮物,美妙的歌聲 還正義為我們抱不平 為我們最後的合唱想主意

在最後,我們不用默唱了 公平嘛 誰知道呢 也許公平了些吧

——

希望每個人生命裹都能遇到像女主角的人

如果沒有,那就自己當那個英雄。

he needed a hero,

o she be one.

《校合唱团的秘密》观后感(九):《校合唱团的秘密》

《转载 http://www.guanhougan.cn/ghg600z/8683.html 》

有没有那么一种东西,表面看似华丽无比,实质却丑陋恶心;有没有那么一种东西,看似朴实无华,实质却动人心弦? 《校合唱团的秘密》根据真实故事改编,故事背景被设置在20世纪90年代的布达佩斯,剧情主线围绕着转学女生索菲与维拉格小学合唱团之间的际遇展开,经历了初识的吸引、融入的欣喜、被“指导”的懊恼与享受参与的欢愉四个阶段。 影片一开始小女孩索菲来到新学校,对那里的一切都很好奇,特别是学校里的合唱团。进入新的环境,她认识了班上一个可爱的女孩丽萨。缘分很奇妙,或许两个女孩能成为朋友的原因只是都喜欢同一个手环。她们一起享受音乐,一起在合唱团里练习。有一天,艾丽卡老师将索菲留下来,并要求她以后在合唱团都要默唱。不甘心却无奈隐瞒了一段时间后,最终这个秘密被丽萨发现。在某一次练习中,丽萨最终将秘密说了出来。可是却依然没能改变什么。最后索菲想出一个办法。最终在表演的时候,大家选择默唱,气坏了艾丽卡老师。 本部电影通过艾丽卡老师与索菲、丽萨等合唱团的孩子们不同的价值观的碰撞展现出简短故事中的不简单。老师看待事情的眼光已被世俗化,孩子却依然保持着纯真直率。当大局利益与公平相互矛盾的时候,大人或许自然而然就选择了牺牲公平来获取大局利益,这似乎也无可厚非。就像影片中的老师说的,这样做可以让那些优秀的孩子站在更大的舞台上,那些默唱的孩子也可以沾上这份荣誉,还可以去旅行,何乐而不为呢?但是,这是对每一个合唱团的孩子的尊重吗?我们为什么不能从孩子的眼光来看?是不是随着时间的流逝,我们内心最真诚最单纯的那部分也已经随着时间消失了?我们是不是已经习惯了用这种世俗的眼光去看待事情?人类的初心怎么可以在渐渐长大的过程中慢慢丢失呢?都说只有大人才分利弊,小孩子只分对错。人类真正的成长或许是学会如何才能不被这个世界改变我们的初心。 影片虽然只有短短的二十多分钟,但剧本工整环环相扣,朴素而深刻。影片叙事稳健,内容完整,层次清晰,人物鲜明,抽丝剥茧地展现出小孩对不公平的抗争。 短短的影片影射出了社会的弊病,我们只会抱怨不公,却不会反抗。 影片中的老师是典型的大人形象,看重事情的利益,从大局出发,甚至可以为了大局舍弃公平,带着世俗的影子。而影片中的孩子们恰恰相反,他们天真无邪,率直正义,机智勇敢,他们敢于与丑陋的现实作斗争。这是一场童真与世故的较量。在影片的最后,丽萨、索菲和合唱团里的其他孩子们用自己的方式给老师一次有力的反击,给观众心灵上的冲击。最后索菲和其他孩子们共同演唱完歌曲,带有童声的音乐元素插入得当,起到烘托孩子们兴奋的心情和营造欢乐气氛的作用,不禁让我们反思,意义深远。 大人们世故的心看似华丽,实质丑陋无比。孩子们纯真的心,看似朴实无华,实质动人心弦。

《校合唱团的秘密》观后感(十):可爱的小演员们

小演员们大大的眼睛看着镜头的时候 有种会心一击的感觉,水灵灵的好可爱哦。

两个小女孩从初识到一起走在回家的街道,她们之间的聊天、笑声真是美好。特别喜欢那段躲在钢琴下分享喜欢的歌曲,那种小孩子之间独有的情感让我一秒陷入这个片子里去了

小主角们最后无人指挥的合唱给人留下来深刻印象 看完之后 依旧童声合唱依旧能萦绕在脑中呢,这是由不受约束的爱激发的巨大能量。

最后要说的是,短短的25分钟里展现了十分丰富的内容,小孩子的天真率直与灵气,爱与友情。但在轻松的气氛里却能反映出当今教育弊端,从小处看大。音乐老师教训学生的一番话道出【人生不可能公平】——但是影片恰恰映射了不公平的缘由之一。

当一个人的爱不受约束的时候,便能让大家看到她最真实又美好的一面