逝者十年祭:梁羽生的侠义江湖

拾遗物语

此生已矣他生在,犹有寒梅一片心。

序

那日,久卧病榻的梁羽生,

手托一本《唐宋词选》,

对床前的爱子陈心宇念道:

执手相看泪眼,竟无语凝噎……”

他用颤抖的声音念完《雨霖铃》,

就此昏睡过去。

谁料想,几日之后,

85岁的梁羽生竟驾鹤西去,

《雨霖铃》终成诀别之辞。

时年,爱妻林萃如79岁,

她独自送走丈夫,

“嘘!不要哭。

那是2009年1月22日,

侠义传家

广西蒙山,

群山竞秀,眉水钟灵。

并立下书香传世、行孝重义、

陈家均以“三菜一汤”招待,

穷苦村邻,

也经常会收到陈家赠予的整担稻谷。

陈家还精通医道,

为乡邻免费义诊;

故此,蒙山陈家,

颇有“侠义传家”之美誉。

到了民国十八年(1929年)的一天,

陈家来了一位算命先生,

叹道:“命带颜回,聪明早逝,此子阳寿,不过三十有六。”

那小儿,在同辈中排行第六,

他便是梁羽生,

彼时,他的名字叫陈文统。

因自小体弱多病,

倾囊授予陈文统,

未及12岁,陈文统便学完了“四书”、《史记》等典籍,

他热爱诗词、对联,

“狄青平南”等侠义故事,

读到尽兴处,他捏一枚铜板在手,

奋力向前掷出:

“看我‘青蚨传信’!”

他没想到,这些外祖父口中“无益”之书,

“七七事变”后,蒙山来了许多逃难之人,

当中不乏学生,

他们无衣可穿,也吃不饱饭。

陈文统当时在中学寄宿,

每逢放假,

陈文统带同学们回家做客,

为他们一解饥馋。

陈文统的棋艺也颇得外祖父真传。

在蒙山风雨桥上,

常年啸聚着一群以下棋为生的棋手。

棋手故意先输几把,

等到新手加大赌注,

把所有赌注一把并入囊中。

一日,陈文统走在桥上见此状况,

他把零钱全部押上,

几十个回合之后,

那群棋手被杀得人仰马翻。

陈文统把赢来的钱分给新手,

他总记得外祖父教他下棋时,

告诉他的话:

做人亦是如此,做侠者,别做霸者。

▲ 简又文

侠肝义胆

一边温习外祖父的词集《梅隐集》,

10月,抗战局势急转而下,

陈文统愤慨难禁,

写下长达448字的爱国长诗《哀榕城》:

“徘徊遥望旧名城,大火连天映月明。

这首诗后来刊载于《广西日报》,

被时人誉为“桂林诗史”,

他的诗词造诣由此显露。

国学家饶宗颐等人,

均借宿到陈文统家。

陈家没有半点惧怕,

那段时间,

这些东西,

让陈文统痴迷其中,

1945年初,日军攻入蒙山,当夜,

陈文统一本都没落下。

被惹恼的日军增派了援军,

准备在蒙山实行“三光”政策,

并点名要活捉陈家和简家人。

陈文统再度辗转流离,

引着老师们去舅舅家避难。

他身背长枪,一马当先,

走了一天一夜,才走到舅舅家。

很多年后,

“想起陈家的大恩大德,

真令我没齿难忘。

正在途穷亡绝、不知死所之际,

卒得平安归来……”

▲ 金应熙

初窥侠道

1945年,日本无条件投降。

承蒙徒弟的恩情,

简又文决定将陈文统带到广州求学,

不久后,陈文统考入岭南大学,

在这里,他遇上了人生第二位恩师,

也是决定他人生走向最重要的人——金应熙。

金应熙是国学大师陈寅恪的学生,

亦是地下党员,

比陈文统仅年长5岁。

两人有三大相投的志趣:

下棋和武侠小说。

他们可以为一盘残局杀得昏天暗地,

也可以为一首诗词推敲至天明。

但李商隐的诗过于难懂,

他就找金应熙请教。

金应熙道:

“我只能告诉你其人其诗的历史背景,

如何理解,就看你自己。

讨论的回合之间,

陈文统对诗词欣赏及创作有了更为深刻的理解。

那时候,陈文统爱看武侠小说,

但并非是骨子里的热爱,

他也爱看其它小说。

金应熙则是一个武侠铁粉,

他尤爱还珠楼主和宫白羽,

每期必看,每本必买,

堆满了两位大家的武侠小说。

他主动把还珠楼主的《蜀山剑侠传》借给陈文统,

看到第一回的标题,

“心理学家说,

我大学大量读武侠,

或许就是基于这种心理。”

自此,陈文统上课看、下课看、去厕所看、躺床上也看,

看完后就激动地跑去金应熙的寝室讨论。

而金应熙也像个没长大的孩子,

聊到兴头上,他拈一枚牙签叼在嘴里,

大叫一声:“妖人来也!”

遂将牙签吐向陈文统。

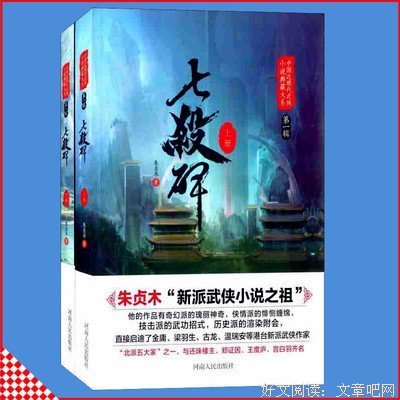

▲ 宫白羽代表作

“宫白羽是写实派,

还珠楼主是浪漫派,

却比懂武功的平江不肖生写得更精彩!”

也就是说,

方能脱颖而出,自成一派。

这是两个武侠大家的门道,

却是陈文统窥得的“天道”:

“侠”路相逢

1949年4月,国共谈判破裂,

战局在即,岭南大学不得不提前放假。

陈文统回不了家,

独自一人来到香港。

次日,陈文统被录取了,

到了《大公报》他才知道,

那个面试他的主考官,名叫查良镛,

也就是后来的金庸。

都热衷下棋、武侠和抽烟,

这正是“何惭流水遇知音”。

每次聊到武侠和历史,

“那时文统兄每天下午往往去买二两孖蒸、四两烧肉以助谈兴,

一边饮酒,一边请我吃肉,兴高采烈。”

陈文统请查良镛喝酒吃肉,

查良镛则请陈文统去他家下棋。

一次,他俩都是一手拿烟,

他赶紧把烟头扔掉,

烟头掉在了地毯上。

两人盯着棋盘一动不动,

直到查太太闻到烧焦味发出惊呼,

他们才发现地毯已经烧了几个大洞。

两人愣在当场,相顾无言,继而放声大笑,

那一幕,就像两个真正的大侠相逢,

像极了《笑傲江湖》里的曲洋和刘正风,

也像极了《萍踪侠影录》里的上官天野和张丹枫。

侠者之殇

在《大公报》工作近一年后,

陈文统收到一封家书,

“1930年杀害农协领导人彭庆麟,

陈文统顿觉天旋地转,眼前一片漆黑:

“父亲怎么会是恶霸和汉奸?

打死我都不信!”

他赶紧赶往广西,

在荔浦落脚后,

中学同学彭荣康拦住了他:

“你不能回去!蒙山才解放不久,

你回老家,不但救不了你父亲,

彭荣康接着叫来了陈文统的哥哥陈文山,

陈文统把一些钱交给陈文山,

▲ 50年代香港

这些钱,都是陈文统在报社挣的,

他本来是打算把父亲接到香港,

之前,他已两次返乡,

他对父亲陈品瑞说:

“爹,您带着弟弟跟我去香港吧。”

他对继母李郁芳说:

“娘,等我安置了爹和弟弟,

我又来接您和妹妹。”

(弟弟和妹妹皆为继母所生)

他对堂哥陈文奇说:

“二哥,你也一起去,我来帮你找工作。”

然而,他们都婉拒了,一个都没去。

他们永远也去不成了。

1951年春,

父亲陈品瑞、堂哥陈文奇相继被枪决,

拉肚子不治而死,

继母李郁芳带着妹妹饥寒交迫,没了活头,

从前收留简又文的舅舅,

也经不住迫害吞药而死。

走过一条条长街,

他想起16岁那年写的《人月圆》:

“不堪回首当年事,休上望乡台。

竟是为今日的自己而书!

“梁羽生”

陈文统回到《大公报》。

他不再触碰政治相关的东西,

而转向历史和小品文。

在“茶座文谈”里,他叫冯瑜宁,

在“一日一联”里,他叫梁慧如;

读者纷纷猜测这些人谁是谁。

1953年底,

香港白鹤派掌门人陈克夫,

和太极派掌门人吴公仪,

约下于1954年春,进行武斗,

看哪个门派更厉害。

他们签下生死状,

声言无论打死打伤,

双方均不得复仇。

新年刚过,比武开始,

宣扬了数月的武斗,

在正式举行那天,

不到五分钟,

就以吴公仪把陈克夫鼻子打出血而终止。

他立马动员陈文统:

“你是金应熙的高徒,武侠小说信手拈来。”

但陈文统觉得武侠小说难登大雅之堂,

罗孚道:“是否登大雅之堂,不在别人,在你自己。”

陈文统被说服,

但与罗孚订了君子协议:

作为报馆任务,最多只写半年。

当天,罗孚就在《新晚报》里做了预告:

“本刊新增武侠小说《龙虎斗京华》,

故事紧张异常,敬希读者留意。”

广告登出去,陈文统退无可退,

但是怎么写呢?

宫白羽和还珠楼主的成功让他明白,

若要成功,就必须写新的武侠形式,

但如何“新”?

他一生受到外祖父、饶宗颐、金应熙等人的诗词指教,

“诗词”,肯定要成为自己作品的灵魂载体。

他反感旧派武侠小说里毫无科学依据、

毫无真实历史的“神仙打架”,

又想到简又文教授自己的太平天国历史,

遂决定以义和团起义为创作蓝本,

增加真实性。

故事主题又写什么呢?

旧派那种逢人就打的套路肯定不能用了。

他想起了蒙冤而死的父亲,

父仇冤屈不得伸张,

那就寄情于书中吧。

那晚,他平复心绪,

理好思路,就下笔了。

他改动了自己曾经写的一首《踏莎行》作为开篇词:

“弱水飘萍,莲台叶聚,卅年心事凭谁诉……”

熬夜写完第一回,

他想起南朝里的“宋、齐、梁、陈”,

“梁”在“陈”的前面;

他又想起张佛千的赠联

“羽客传奇,万纸入胜;生公说法,千石通灵”。

于是,他在作者栏的地方写下三个字:

梁羽生。

这三个字,开辟了当代武侠创作的新形式;

这三个字,沸腾了一代又一代人的热血;

这三个字,成为“陈文统”永远的代名词。

▲ 梁羽生与林萃如

萍踪侠影

1956年,32岁的梁羽生忙于创作,

依旧孑然一身。

那时候,梁羽生已经写完《龙虎斗京华》和《草莽龙蛇传》,

两部小说是姊妹篇,

都是关于为父报仇的故事。

报社副总编辑李宗灜特别欣赏梁羽生的才华,见他郁结难解,

就与夫人商量如何帮助他。

恰好夫人有个未婚的侄女,

他们就有心撮合两人。

那侄女,名唤林萃如,

比梁羽生小6岁。

梁羽生身体一直不好,

尤以鼻窦炎为甚。

两人见面那天,

梁羽生不停地吸着鼻涕,

场面颇为尴尬。

林萃如笑了笑,

递给他一张手帕,说道:

“我看过你的小说,我特别喜欢!”

林萃如相貌普通,但在梁羽生心里,

她成了谁也无法替代的如花美眷。

两人交往期间,

梁羽生做了鼻窦炎手术,

术后梁羽生很狼狈,

鼻子里经常流血、灌脓。

林萃如每天下班后,

亲自给梁羽生洗掉鼻子里的秽物。

梁羽生很是感动:

原来武侠世界里的柔情蜜意,

在这个世间同样进行着演绎。

他单膝跪地,深情凝眸林萃如道:

“虽然我很穷,但我会努力地写稿赚钱,嫁给我吧!”

1957年劳动节这天,梁林二人结婚了。

由于梁羽生没有房子,

《大公报》社长费彝民,

直接让他们在自家客厅举行婚礼。

因为费彝民在香港的影响力,

那天,报社所有人、

香港知名人士、读者们都来了,

那是《大公报》员工婚礼中来宾最多的一次。

为了这场婚礼,

林萃如放弃了香港公务员的职位。

那时候的香港公务员,

服务于大英政府,

他们是不能和大陆人谈婚论嫁的。

放弃公务员,

意味着林萃如的优渥生活就此止步,

从此走入家庭主妇的枯燥队伍。

▲ 云蕾影视形象

梁羽生有感于妻子的牺牲,

在《萍踪侠影录》里,

他以林萃如为原型,

写了云蕾这个角色,

“纯洁善良,温柔坚韧,云蕾最适合做老婆。”

他每天写七八个小时,

精神不振就靠抽烟“续命”,

到后来直接烟不离手。

他用自己仅有的技能,

来兑现对妻子的承诺。

在婚后生活中,

林萃如逐渐发现梁羽生除了写作一个优点,

剩下的全是陋习:

爱甜食、不爱卫生、只爱吃肉不爱吃素,

方向感差得记不住新家的门牌号。

为了梁羽生的身体健康,

林萃如夺走了他的香烟、甜食,

担负起家里的所有家务,

鼓励梁羽生吃素,

每次看到梁羽生在小区糊涂打转,

她就在阳台大喊:

“先生,你的家在这里呢!”

梁羽生也开心地回道:

“哈哈,你的流浪狗回来啦!”

梁羽生在婚后的创作,

明显少了几分仇怨,

多了几分宽容,多了几分儿女情长。

与金庸和古龙的主要人设是男性不同,

梁羽生的主角,以女性居多。

她们有理想、有思想,

她们敢爱敢恨,她们义薄云天,

她们不输于任何一个男人。

梁羽生和林萃如,

就像张丹枫和云蕾,

“萍踪”用她的善良、纯真、赤诚和情义,

感化了“侠影”的倔强与固执。

他们就像《七剑下天山》里那首草原歌谣:

“我孤鹤野云的仙梦,到而今都已幻入空冥;

这廿年来的身心骄傲,都降伏你冰雪的聪明。”

为父沉冤

1983年8月2日,

梁羽生的第35部小说《武当一剑》,

在《大公报》上登完最后一期,

宣布“闭门封刀”。

犹记1954年1月20号,

《龙虎斗京华》的开篇词《踏莎行》:

“卅年心事凭谁诉?”

没想到这竟成了自己的写照,

毫无觉察地就写了30年。

但30年了,心事到底凭谁诉?

父亲的冤屈又该作何告解?

次年,蒙山县委领导找到梁羽生,

希望他回蒙山故乡,

“你是我们蒙山的骄傲。”

那时的梁羽生,确实是蒙山的骄傲,

他先后受到周恩来、邓小平的接见,

华罗庚评价《云海玉弓缘》“有文学价值”,

并据此提出了“武侠是成人童话”。

他的作品通行港澳台和大陆,

并被新加坡、日本等国家买了外文版权。

从1977年开始,

他每年都会给蒙山的老年人寄钱救济,

蒙山人都希望他回去看看。

但梁羽生并没有因为是“蒙山的骄傲”而回去;

1985年,他再度拒绝了广西壮族自治区书记的回乡邀请:

“我父亲的问题没解决,我怎么回去?”

他当着书记的面写了一份申诉报告,

请求政府为父亲陈品瑞平反。

接着,他又给蒙山地方写了一份申诉信,

信中说:“希望有关方面对先父的一生,

能够在实事求是的基础上,

做个公正的评审。”

在广西政府的协同下,

蒙山县委政府查出,

原来当年杀害共产党员的人是一个叫“山鸡六”的匪盗,

他受了一名叫陈聘如的地主的重金,

作案后栽赃给陈品瑞。

▲ 陈父平反通报(陈品瑞,字信玉)

1986年,蒙山政府通告,

给予陈品瑞平反、恢复名誉。

35载含冤莫白,终于一朝得雪。

1987年12月,

梁羽生回到了阔别42年的蒙山,

他望着扬尘的故居废墟,老泪纵横:

“我要是有鲁迅的成就,

这里就会恢复我的故居!”

他捧着父亲坟前的黄土,长跪不起:

“罹难几十年,

儿等时刻不忘有朝一日为父昭雪;

今幸天下拨乱反正,

终还吾父以公道!”

侠士无双

1987年9月,因为身体问题,

梁羽生和夫人林萃如移居澳洲悉尼。

在悉尼,梁羽生仍然坚持写作,

只不过写作对象变成了散文、诗词和对联。

闲下来,

他经常去达令港附近的中国茶楼,

跟一群花甲老人欢叙品茶。

他和老伴常年居于悉尼家中,

如同绝迹江湖的隐士。

而另一方面,

“知音”金庸仍旧驰骋政商两界,

他成了一名“国士”。

有趣的是,

梁羽生作品里的主人公,

最终通常成为国士;

金庸作品里的主人公,

则通常成为隐士。

他们活成了彼此作品里的人。

▲ 梁羽生《浣溪沙》

1995年后,

人民大会堂举行了首次武侠小说评选会,

金庸和梁羽生共享最高荣誉“金剑奖”。

梁羽生久卧病榻,没能去成,

金庸后来给他写了封信:

“文统吾兄,北京有‘武侠文学研究会’赠兄及弟‘金剑奖’大奖各一,

弟以病躯软弱未前往参与。

你我双剑合璧,原当天下无敌,

只可惜分隔异方无法合璧乎……”

2009年初,梁羽生自知时日无多,

他希望再见金庸一面,

就给金庸打了电话:

“金庸,是小查吗?

你到雪梨来我家吃饭,

吃饭后我们下两盘棋。

你不要让我,我输好了,没有关系……

身体还好,还好……

好,你也保重,保重……”

金庸打算过完春节,

就去悉尼看望老友,

但,还是迟了。

他为梁羽生写下一幅挽联:

”同行同事同年大先辈,

亦狂亦侠亦文好朋友。”

时至今日,金庸也已辞世,

“双剑”,再也无法合璧;

抑或,这对好朋友,

在另一个世界里,

续写着他们的江湖传奇,侠士无双。

不息的梦

梁羽生的一生,

就好似一本武侠小说,里面,

有神棍、有贵人、有知音、有恋人,

有灾难、有战火、有冤屈、有热血,

有爱、有恨、有喜,亦有惆怅难解。

这本“武侠小说”里,

写尽了“侠之大者”的“为国为民”,

写尽了“侠之小者”的“为友为邻”,

写尽了平凡人的“短锄栽花,长诗佐酒”,

也写尽了他自己的“凌霄一羽,沧海平生”。

正如陶渊明把田园留给我们,

苏东坡把生活趣味留给我们,

李白把烈酒与洒脱留给我们,

李商隐把人生哲学留给我们,

梁羽生留给我们的,

是《七剑下天山》里凌未风的男儿豪气,

是《塞外奇侠传》里飞红巾的女儿情义,

是《萍踪侠影录》里张丹枫的无悔深情,

是《云海玉弓缘》里谷之华的遗世独立。

他留给我们的,

是一个从小深种我们内心的武侠梦,

这个梦,让我们心地赤诚,胸怀坦荡,

这个梦,让我们对爱人以真挚,

对家人以呵护,对朋友以热肠,

这个梦,让我们在痛苦中学会坚强,

在困难前敢于担当,

这个梦,生生代代,从未冰凉。▼喜欢,就给我一个“好看”