《敦煌》读后感10篇

《敦煌》是一本由井上靖著作,北京十月文艺出版社出版的平装图书,本书定价:25.00元,页数:192,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《敦煌》读后感(一):标什么题

井上靖的敦煌,平實敘述,娓娓道出,不摻雜任何花哨的技巧。

终于看到最後,敦煌经卷始出来,整整等了一本书的重点看完竟有種想哭的感覺,哭什麼倒也說不清,哭孫悟空五指山下苦等唐僧500年,等來的卻是個假和尚,將自己論斤称完賣給了耍猴的?細想沙洲節度曹賢順那番清凜大氣的观点,或許也道出井上靖對這些珍寶流失外國人之手的看法?

土地不會停止易主,而久居於土的民族不僅留下了文化也留下了魂,當權者失政,民族百姓的魂卻永遠在,魂及代表著文明與文化,生生不息地繁衍。說來這些經典既不能純粹地看作漢文化也不能算西夏文化,敦煌經卷95%都是佛教題材,那便是以佛教文化展開來的摻雜了地域文化的遺產,而佛教从古至今早已遍及地球,它已是世界文化,不再属于某个国家。

在我看来,国家这个字眼总是低于民族这个词,民族创造,国家管理,就是如此。敦煌经卷大量流失外人之手,总归也都在为敦煌学效应衍射出的各个领域发挥着重要的作用。这些所谓的被内人抨击为蛇鼠盗贼的外人,何尝不是敦煌文化的后世传人?不论哪个民族文化的繁衍发展,尤其在当代世界,早已不仅仅是靠100%所谓的本族纯种人来传承的了,古代部落间甚有通婚联姻,何况世界文化大同的现在?

热爱着中华文化的外国人不胜枚举,他们来到中国,在这片土地学习当地的语言,文化,生活习性,以自己能以这个民族的传统活着而骄傲;同样世界各地到处都有被异族文化深深吸引而前仆后继或前往生活或穷尽一生气数研究。现任的敦煌文物研究院院长樊锦诗,这个祖籍杭州,成长于上海,毕业于北京大学的76岁“老太太”就被称作“敦煌的女儿”。抑或本书,也是日本作家讲述中国历史。这些外族人最终何尝不是这个民族的传承者?甚至贡献巨大。

亦有不计其数虽然活着却未曾对文化传承做出过半分努力的本族人,书中已被强族灭族的尉迟王朝唯一传人尉迟光,无处屈尊以致要打着已不存在的王朝大旗骆驼商队的形式在沙漠中流窜生存,从来只对财宝正眼相待,以不可一世的王族之后自居。怕是除了财宝,他也不懂得更多了,虽然为自己一身的贵族血液荣耀,逢人便不放在眼里,终就殁在贪婪财宝的路上,对其尉迟部一族的文化传承可曾有半分贡献?

有命定的人去完成延续文明的重大使命,有为此文明文化痴迷研究的后代传人,这就是文明不灭的神奇与伟大吧。

《敦煌》读后感(二):那年,你许下要回来的诺言,但你食言了!

在网上买这本书的时候,我就在怀疑这本书是不是小时候看过的《敦煌》电影里讲的故事。因为这部电影给我留下来的印象实在是太深刻了。原来古装剧可以拍得这么好,这么有历史的沉重感。

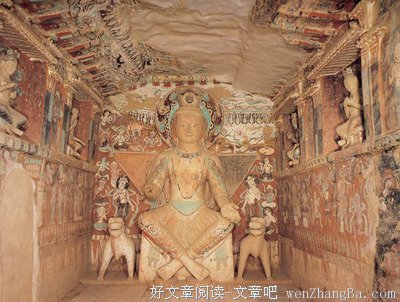

于是也记住了敦煌,记住了莫高窟,那里的佛经以及可能发生过的凄美故事。再后来才知道这本电影原来是日本人拍的,在两国关系甜蜜的时候。

我的感觉果然是真实的,因为他是井上靖。这位日本作家很明显比大多数中国人更了解发生在这段发生在中国一千多年前的历史。他虚构了几个小小的人物,于是我们就看到了敦煌,这个因佛经和壁画而蜚声世界的地方。

西夏这个国家和建立它的民族,如今已经湮没在过去的时光里头了。这个党项人建立的国家有多神秘,以致于我在前些年还看到过一部书《王族的背影》,有一个作家还穷其一生去探寻这个国家末世败亡子孙的漂迫之路,也有意思!

好在前段时间看了《河西走廊》,这本记录片中有关于河西走廊大概的地理图。汉武开拓的河西四郡到底是在哪里脑袋里有了一个大致的概念,所以在看这本《敦煌》的时候,才能明白人物这十几年跑来跑去,大抵经历过什么样的辛苦。古人说,纸上得来终觉浅。不行万里路,哪里知道书上所记载的地方到底是怎么样的呢?

不过,现在有这个可能了!还是要感谢这个时代,让我们有了电视,让一切可以用这个影像表现出来的东西,可以通过它,用我们的双眼去感触,哪怕隔了千里万里,哪怕是异国他乡!

小时候电影频道每次放《敦煌》,我都会被开篇长得很像老妖怪(小时候的审美)的西夏女给雷得换台,但是还是会被电影中那种神秘的氛围吸引。

上周终于看了原著(成功避开西夏女又感受了神秘),有如下几点感触:

1)回鹘王女作为贯穿全书的中心人物(虽然她出场很少),让人难忘,她从城墙上纵身一跃的那种克制的写法,悲剧却又添了一抹隽永,朱王礼之死也有同感;

2)对于朱王礼对回鹘王女的占有这段描写,觉得意料之中却又是情理之外,对于我这种长期活在言情小说这种不真实世界的人来说,感觉到一种诚实的残忍,对于赵行德过了一年之期才回去赴约也有同感;

3)人物的塑造虽然颇见功力却有些二流,其中虽然每个人都很有个性,但是却有种脸谱感,特别是喜欢大喊大叫的朱王礼和尉迟光,很有日本漫画感,立体却不够深刻;

4)人物的对话令人印象深刻,而且很有特点,让你不时笑出声来,刻画得很生动;

5)日本人为什么那么喜欢打人耳光或者揪衣领把人提起来?

《敦煌》读后感(四):文学的腕力 ——评井上靖《敦煌》

习书法的人一般都得练习腕力。小时候我练习硬笔书法时下笔很重,字就像刻在纸上一样,字体虽然方正却没有力道。之后习毛笔,还是下笔有重无轻,以至于字体非常幼稚。直到初中以后,写字的力开始集中在腕部而不在指端,方才遒劲。我们所欣赏的优秀的书法作品无不在于此,方正、流利、遒劲,以为书法家下笔很大劲,其实用力只在腕部。

文学作品也是一样,有些故事跌宕起伏,背景渲染浓厚,人物内心刻画深刻,然后读了以后却很快遗忘,有些作品则不然,叙事风格平淡,没有伏笔,没有大量的心理描写,没有激烈的用词,只有安静的叙事,就像一个沧桑的老人讲故事,他不像说书先生那么引人入深,但故事却震撼人心,无法忘怀,正如书法家的书法作品一样,使的是腕力。井上靖先生的《敦煌》一书,正是后者风格。沙漠、战争、文化、宗教、爱情,井上靖先生只是娓娓道来,发生的故事正如命运的安排,没有刻意,不容反抗。然而大漠孤烟、战场厮杀、文化与宗教,决绝之爱的描写详略得当又足以印象深刻。

井上靖先生是一位有这敦煌情怀的作家,该作品是其代表作之一。正如我所知道的其他日本作家一样,或许这也是日本文学固有的风格。

书的故事只是虚构,而主题却是永恒。同雨果高尚的人文主义一样,《敦煌》的故事里有爱情——回鹘公主那贞烈的跳落令人痛惜、哀伤,更有对和平的向往和保护文化的决心——男主赵行德在战斗之时以一名文人的志气和坚持,将经文运到敦煌莫高窟的情节,便是作者对文化传承的期盼。遗憾的是,莫高窟所藏的经文虽然免遭战争毁灭最终还是被盗运出境。有人不无感伤的说,或许这就是这些宝藏的宿命。

:

写此书评之前我特意找了同名电影观看,电影摄于1988年,无论演员、服装和妆容、道具、场景、建筑甚至文字(西夏文)等皆可看出此片的精良。虽是老片子,且部分情节有改动,但总体终于原著,不得不承认日本电影优良。

《敦煌》读后感(五):不负如来不负卿

一个小时不到就把这本小书翻完了,可见没有细看。但若无这段文字,我怕也不会在一觉醒来后回味整个故事;但若无这段文字,井上靖先生恐怕也不会写出这个故事。

维时景佑二年乙亥十二月十三日,大宋国潭州府举人赵行德流历河西,适寓沙州。今缘外贼掩袭,国土扰乱,大云寺比丘等搬移圣经于莫高窟,而罩藏壁中,于是发心,敬写般若波罗蜜心经一卷安置洞内。伏愿天龙八部,长为护助,城隍安泰,百姓康宁;次愿甘州小娘子,承此善因,不溺幽冥,现世业障,并皆消灭,获福无量,永充供养。

赵行德值遇战乱,不但见生民涂炭,自己也几度于死神擦肩而过。苦难往往能令人生起慈悲心,悲以拔苦,慈以与乐,故行德首愿“国丰民安,兵戈无用”。行德亦深信佛法。甘州小娘子系自杀,且因命与愿违,含怨殉情。自杀者,当堕饿鬼或地狱二道,长劫受苦,因果自当,无替代者。然而,诸佛菩萨为度群迷出于苦海,示现五浊,以种种方便,令种福田,护经自是极大的福田。将此功德回向给这位有缘无分的乱世佳人,乘此福力,超生善道,是真实大利益,是不负卿也。所以,行德在诵《金刚经》发愿文时,会泪流满面。八苦逼身,遇此度舟,能不涕泪悲泣乎?以己之苦,推及众生,自今而后,当自作舟航,自觉觉他,见众生痴迷受苦,能不涕泪悲泣乎?

稽首三界尊,皈命十方佛。我今发宏愿,持此金刚经。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。

这是多情的泪。至此方能领悟到一点“只说出家堪悟道,谁知成佛更多情?”的境界。感情并不是坏的东西,佛法就是将感情中的染污和私欲去掉,净化为“无缘大慈,同体大悲”之情。行德誓死护经,便是要这大爱的医方传下去,医治天下人心,“不忍众生苦,不忍圣教衰”。

当然,赵行德毕竟不是证果的圣人,他还有凡夫的一面。他对李元昊的仇恨,他对回鹘公主所赠项链的执着……但就凭他对个人生死的淡然,对文化传承的责任,对爱人赴死的承当,他终究是个大丈夫。济公(济颠和尚)曾为一对投水殉情的男女写过一篇祭文,展现出一种开悟者的清凉之风,拯人出于痴怨的泥沼。

恭为陶氏小娘,手攀雪浪,魄散烟波。饮琼液以忘怀,踏银波而失步。易度者人情,难逃者天数。昨宵低唱《阳关》,今日朗吟《薤露》。母老妹幼,肠断心酸。高堂赋客,黄昏无复卷朱帘;伴寝萧娘,向晚不能褰绣户。化为水上莲花,现出泥中玉树。咦!波平月朗,绿阴中莫问,王郎归甚处!

敦煌和她的经卷最终没能逃脱无常的规律。汉人也不是主人,英法日俄的探险家将大部分的经卷“买”去。其实民族和血缘从来不能成为任何事物所有权的专利,如佛法从地理上源自印度,而今,佛经却主要以汉语和藏文的形式流传了下来。佛法还在,但战争更深重了。如今,敦煌似乎成了考古研究的宝藏,文学意义上的符号,乃至旅游消费的胜地。和平时,我们迷失在物质的繁华、思想的泛滥、学术的窠臼和宗教的门户之歧路上,我们不再关心羊去哪儿了,只是沉浸于各自在吹嘘着自己对羊的幻想上。圣人和前贤之苦心,我们可曾梦见在?

《敦煌》读后感(六):《敦煌》的故事更适合叫做“千佛洞佛经的故事”

很早就听过《敦煌》

以前读过田中芳树的日式历史小说,日式的细腻文笔比起国内的作者显得更为清新,更多的情绪都在缓缓流动,而不是铺天盖地式的大爆发。

书读过半还一直感受一个叫做行得的宋国举人的游历故事,更多是他对于西夏文的好奇和执着。

整本读完记忆 最深的是那个让行得念念不忘的回鹘郡主(甘州郡主),当然不是说把这本书当成爱情小说来看,但是不得不说,行得的边陲游历和情感变化是最终愿意去传延西夏佛经及其他文字经典佛经的一个积累过程。

文中一直给人不识字莽夫印象的朱王礼也有转折性的变化, 曾经他是一个大字不识的莽夫,却钟情于回鹘郡主,甚至最终冲冠为红颜,有了做掉李元昊的举动。不论他对回鹘郡主是不是一厢情愿,但字里行间能够感受到作为一个血性男子对自己心爱女人的爱。

看到那个年代的漂泊动荡,那个年代的颠沛流离,但不论什么样的年代都会有情感、良知的存在,如同行得对回鹘郡主,如同行得对佛经得保护。年代变化,其实人没有变。

人们能够有幸得到敦煌经卷,要感谢那个年代有良知的人们,如果没有当年的“藏”,而今也不大可能有“西夏文研究”这个学科了。

行得、朱王礼和延惠、回鹘郡主等等,都是曾经血肉丰满的人,他们在历史中曾经存在过、生活过,有过爱恨情仇,但是在史书中,他们可能只是几个字,甚至都不会有任何文字留下,如同文中的回鹘郡主,没有人知道她的名字,她的喜好,她只是几个男子抢夺的一个战利品罢了。

史书是没有血肉的,更多时候觉得史书是一个记录,干巴巴没有血泪的记录者,它不会在意多少的血腥、多少的眼泪,所有的东西只需要记录下来。甚至会因为各朝的统治者而进行不同的粉饰,但,它始终仅仅是记录。而鲜活的生命是史书无法记录的。

整本书读完,更像一个藏经故事的解说,和原来理解的敦煌感觉差好多啊~~不过可能是我的理解点还不够高~~

作为一个曾经在兴庆(而今的宁夏银川)生活过6年的,而且又在西夏文研究机构工作的人,对于西夏文可以说异常熟悉。这似汉文又非汉文的神奇文字,基本已经成为死文字了,因为读音都没有人能确认。

曾经的西夏、楼兰都已经消散在历史长河中,也许不久的未来,我们熟悉的很多城市也将成为历史中的一个称呼呢,我们彼此都成为史书中不被记录的一个小分子,消散在漫漫历史长河里~~

《敦煌》读后感(七):关于《敦煌》不得不说的三个话题

读了井上靖先生两部作品。《楼兰》和《敦煌》,之前还看过井上先生的《风林火山》拍的大河剧。

每次看完一部好作品,总是莫名的会绝对很震撼,脑子里会空上好长时间,亦或是莫名的觉得想哭。而《敦煌》很明显的属于后者。

在读这部作品的时候,一直觉得行文比较乱,主题也不够鲜明,甚至在读的时候总想着快点读完,然后才好读下一本书。可就是最后两页,聊聊数十行,让眼泪止不住的流。

其实早该想到,以井上先生的文学素养,怎么可能会写一部无聊的作品。

如果以后还有人问我为什么喜欢看日本人写的中国历史小说,我会坚定的让他自己来读井上先生的《敦煌》和田中芳树先生的《海啸》。

我甚至难以理解、无法想象,出生于二十世纪初的井上先生对中国是怎样的一种感情。日本很多作家、史学家都对中国有一种特殊的感情,在字里行间其实不难发现他们这种情感的流露。我时常认为只有真实情感的表达,才能真正的打动人心,而毫无疑问井上先生在这一点上要胜过田中先生。或许是因为战后的日本在文化界开始对中国出现相当的抵触情绪的原因,而在战前出生的井上先生则完全没有受到这种对冲情绪的干扰,甚至把这种情感带到了战后。

对于敢于正视历史的人来说,有机会接触到真正的历史无疑是幸运的。

而相对于宫本一夫先生这样不得不用理性来对待一切的考古学家来说,像井上先生和田中先生这样能够让自己主观的情感流露出来则更是难能可贵。

今年想要走一次河西走廊。从平襄侯的家乡天水开始,然后是飞将军李广戍守的张掖,冠军侯霍去病洒酒入泉的酒泉,立威西域的武威,再跟着井上先生的脚步到敦煌,西出阳关、玉门关,直抵楼兰、武帝颁布罪己诏的轮台和耿恭喋血死守的疏勒城,一条流光溢彩的丝绸之路。

------------------------

时年开元天宝,安史之乱尚未发生,或者说是高仙芝尚未兵败怛罗斯罢。

即使是在梦枕貘的《阴阳师》中,亦记载了这些年的盛况。舞榭歌台之上,贵妃起舞;席间,太白赋诗,李龟年奏乐。唐二都之繁盛,见于史册。

前些年,文成公主嫁入吐蕃,缔造了唐蕃三十年和平。文成公主为吐蕃带去了一批匠人,让吐蕃地区的科技水平发生了翻天覆地的变化,却也为后来持续两百多年的唐蕃战争埋下了恶因。

自孝德天皇之后,东国屡派遣唐使入唐,阿倍仲麻吕和吉备真备便是这些年的杰出代表。 然而奈良时代天平年间这些年,真正对东国文化起到决定性作用的却还是鉴真大和尚。

短短百年间的繁华,奈良便成为日本最重要的古都之一,可以说这和鉴真东渡平城京是分不开的。

扬州一别,天宝却已成天平。鉴真告别的不光是扬州,还有故国。——时值盛世之大唐

六次东渡,终到日本,和尚却已成盲目之人。唐招提寺的建造,和尚便是以心代眼设计。

天平之甍,天平年间文化之脊梁。

而鉴真终无愧于天平之甍的名号。

-------------------------------------------

首先,日本人对西域的研究其实是比中国人更为深刻的。不管是井上靖的《楼兰》还是《敦煌》,其中很多关于西域的风土和当时西域的社会现状,都是我在其他中国的书中所没有接触过的。例如西夏和回纥都有很多汉人,并且这些汉人还作为西夏和回纥的军队参加战争。如果不是因为对此了解程度低,或者是出于民族主义的原因,在中国的一些书籍中对此都并没有记载。

并且,关于当时战役时一个士卒能起到的作用和他对战争的理解都有比较深刻的了解,例如赵行德在参加战争之初,对这场战争的规模以及胜负的了解程度都十分之低,甚至他能做的就是被绑在战马之上在沙尘中来回的冲锋。当然,关于古代战争的这一点理解,在后来当年明月的《明朝那些事》中也有所表达。

西夏人对汉人军队的使用方法和回纥人也有相当大的区别,这个应该和他们的战略部署以及作战方式及理念有关,不过书中都没有提到具体的缘由。

不过就作者的立场来说,还是比较鲜明的站在了宋朝一边。在《敦煌》无数次的提到,当时的西夏国已经不再是一个部落,而是一个具有一定文明程度的国家。但是井上先生在描写战争对宋和西夏的影响之时,并没有提到过关于西夏的一部分,而是屡次阐述战争对于宋朝所带来的灾难。包括赵行德和朱王礼在对于宋朝的态度上,也显得比较暧昧,至少他们所在的这支西夏汉人军队并未于宋朝有过作战。如果说在《敦煌》一书中,井上靖的态度还显得比较中立的话,那么他本人在后来所写的《孔子》则比较能说明问题了。作为一个文坛巨匠,把绝笔之作用来写儒家文化的影响,应该算是能比较鲜明的表达他自身的立场了。

而在全书最后几页,算是对整个故事有一个点题,或者说是表明作者为什么要写《敦煌》一书。可以认为是对于文明流失的一种遗憾,也算是警醒中国对文化的保护,不管他本人初衷如何,至少在成书的时候的确应该能起到这方面的作用。

当然,写《敦煌》一书和《楼兰》不尽相同。或许写《楼兰》只是因为对于这个文明的考究并延伸出的一种想法。而在写《敦煌》的时候,则应该还参杂了他本人对于佛教的信仰在其中。井上先生获得佛教文学奖的《天平之甍》在这方面能够说明一些问题。相比《敦煌》和《楼兰》这两部小说都有一些积极所想要表达的东西不同,《天平之甍》其实反倒显得比较平淡。

不过《天平之甍》一书中提到普照和荣睿在到达洛阳后,觉得自己的故国日本及国都奈良是那么的贫穷和落后,作为一个日本作家能够正视这样的差距很正常,但是能用这么直观的语言把它表达出来还不带丝毫辩解的则真不多。这基本可以认为是,井上靖在历史观构造之时的应该是战前,而战前的日本对于中国的态度应该还是比较积极的。

如果说我单纯的把喜欢写中国历史小说的日本作家定位为亲华派,那么从井上靖和田中芳树对于中国的理解上我们也可以看出日本人对于中国看法的变化。在田中芳树的《海啸》一文中,作者虽然也力图保持中立的角度来描写当时的情况,但是其支持南宋的观点依然显得十分强烈。但是在关于弘安之役后日本人对于蒙古人、色目人、朝鲜人和南宋遗民的处理方式上,所持有的看法则和井上靖有较大出入。大概和他历史观受战后影响比较重的原因吧。

井上靖在《天平之甍》一书中比较明确的提出了日本对中国的暧昧态度,例如无数次的明确指出唐时奈良和长安、洛阳乃至扬州都有巨大的差距。虽然这些都是客观的记述,但倘若换作一个历史观在战后才成型的日本作家,大概还是会附加上一些对平城京的吹捧之词,这样至少显得现在日本人所奉承的古都奈良不那么寒碜,而这在井上靖的文章中则都是没有的,让大家看到的是一个赤条条的平城京,当然他也没有去贬低奈良。

弘安之役后,日本人俘虏的蒙古军队中,蒙古人、色目人和朝鲜人全部斩首,而独留下南宋遗民在日本生活。并有说法认为福冈县的唐人町便是这些南宋遗民最早生活的地方,当然这个说法不管真假,至少有且只有南宋遗民没有斩首并被礼遇的事件是可考的。而在崖山海战之后,日本人曾为南宋的灭亡而举国素缟、披麻戴孝。由此可见弘安之役后,日本人之所以采取这样的处置,是出于当时对宋朝的一种膜拜态度。但是这在田中芳树的《海啸》一书中则被理解为因为宋朝虽强盛却并未兴兵日本,所以日本采取的一种回报态度。即把宋倭之间的邦交看作是一种平等的邦交,很显然这和事实是相违的。虽然宋和日本邦交的确很和睦,但两者之间的关系应该是处于一种膜拜和被膜拜,或许在邦交上是平等的,但是在相互的认可度上则应是有较大区别的。

前面已提的观点是,凡是喜欢写中国历史小说的日本作家都可以理解为是亲华派。这里补充一下,至少他们会亲传统意义上的华夏。如果不是,他们也没有理由反复的写中国历史小说。在这个前提之下,可以看出田中芳树之所以会有这样的理解,和他所接触到的历史观是分不开的。要知道,从田中先生的《银河英雄传说》中可以看出,田中先生的历史观是极其严格的,即使是主角也必须遵从这些残酷的历史观而不受主角光环的照耀。

而在梦枕貘的《阴阳师》一书中亦提及唐朝开元·天宝年间的盛世,虽然他也没有直接的对比来说明,但是在他的描述之下(既选择的形容词等),俨然平安时代至少在文化风华上并不逊色于唐朝太多。梦枕貘则和田中芳树同样是战后出生的日本作家,可以看出他们的历史观和战前出生的井上靖实际上是有很微妙的区别的。因此我们也不难看出日本战前和战后的历史观教育大致都什么样的。

《敦煌》读后感(八):《敦煌》

这是一个日本作家以中国宋朝为背景写的中国西部的故事。我已经记不得为什么这本书会引起我的注意,可能是一个什么书单推荐过吧。

作者井上靖,是一个日本人,但是写了大量以中国为题材的小说,除了这本《敦煌》,还有与其同名的《楼兰》和他晚年大获成功的《孔子》。

其实《敦煌》这本书,从头至尾基本没有写《敦煌》的那些精美的壁画,甚至连“敦煌”两个字都很少出现,在北宋年间,“敦煌”叫沙州。而沙州这个地方,直到小说的最后两个章节才出现,之前大量的笔墨写的是瓜州(我得论文要是也这么写,就废了)。

故事从头到尾讲述了北宋年间的一个落榜秀才,因为一个巧合对西夏文产生了兴趣,带着探索西夏文字的目的,离开开封前往中国的西部的故事。又阴差阳错的被抓了壮丁,在一次战斗后,认识了突厥王女,从而产生了要保护王女的冲动。后来,不得不离开王女的时候,许下一年后便回来的誓言。因为没有遵守承诺,王女成为了西夏国王的女人。当两人再次相见的时候,主人公的内心因为没有完成诺言是愧疚的,王女为了表明心迹,从城楼上纵身一跃,更加重了主人的愧疚心里。因为对王女的愧疚,主人公开始接触佛教,最后为了在战乱中保存几万卷佛经,不惜牺牲一切。

主人公在那一霎那领悟到,原来之前的一切都只是为了今天可以有机会为佛祖保存这些佛经。而隐藏佛经的地方就是敦煌所在的千佛山。

因为是日本作者的关系,整本书带着一种愧疚,报恩的气息,而这种恩情的来源却没有任何的事件所依托,可能仅仅是王女一个温婉的眼神。这就是日本文化所宣扬的精神。

总结起来,这本书不枯燥,没有什么激烈的情节冲突,也没有什么悬疑,一切就像流水一样,缓缓流淌,而你总是想知道这“水”最后流向什么地方。

非常适合长途飞行阅读,也适合在慵懒的午后,找个咖啡馆阅读。

《敦煌》读后感(九):井上靖和他的《敦煌》

井上靖和他的《敦煌》

日本现代文学三大家之中,于我而言,井上靖一直是一个神秘的存在。表面上看,他背离了同为三大家的川端康成、三岛由纪夫对于日本传统文化内涵的返溯路线,另辟蹊径,在立足异域风情的历史题材上取得了不朽的成就。但事实上,谁又能说这不也是一种对于传统文化的追寻?只是这种追寻的内涵更为广博,源头更加深入,以至于他关注的是一个更大的世界,本着的是一种更为全面客观的理念。

面对这样一位以写楼兰、敦煌名留青史的日本作家,在我心里燃起的不仅仅是好奇心,更有疑惑。究竟是什么使他将视野放在了这样一块在今天看来仍然是略显小众的领域?他会怎样去展现那样一个遥远又陌生的时代、世界?说实话,也许是民族自尊心在作祟,内心多多少少会有那么一点不屑,因为井上靖并没有将整本小说日本化,而是完全像一个中国作家那样去写这部小说。在感到震惊之外,内心更多的是狐疑。即使是在这么深厚的文学功底之下,他真的这么有信心故事同语言风格之间不会本末倒置?不得不说,井上靖拥有着不凡的野心。野心向来是一个模棱两可的词,在不同结局的人身上,收获的可能是截然不同的评价。在我看来,这样的野心却是必须的。在井上靖所截取表现敦煌的一系列事件之中,野心家的出场承担着推动故事发展的责任。正是因为井上靖和他笔下的人物拥有着同样的野心,所以即使人物还存在着模式化、单一等问题,但他对于尉迟光这一类野心家内心戏的把握却是到位的、出彩的。

除开野心之外,我脑海中浮现出的第二个关键词是格局。在大题材,大时代下,格局反倒可以更加灵活。既可以像正统历史小说那样,等待双方战线拉开,浩浩荡荡开始大战。也可以四两拨千斤。初看之下,《敦煌》应该归于后者,11万字,如果真想要往大格局上凑,这样的字数似乎是远远不够的。从故事内容上来看也是这样,小说讲述了因打盹而错过科举考试的失意举人赵行德,意外救下一个西夏女人,并为她身上那股不惧死亡的精神所触动,由此更产生了对于西夏这个异国的向往,历经千辛万苦来到西夏的他最终被卷入了历史的漩涡,并在最后得以善终,意外保留下了万卷佛籍。将赵行德这样一位小人物推向历史的中心,成就一段荡人心魄的传奇。井上靖一开始,就绝没有认为自己会局限在一个小人物该有的格局之中。而是从赵行德的眼力所及,铺陈一个更为广阔的舞台。

读《敦煌》,用了不到一天的时间,就像整个人都置身在那段历史的沙漏之中,你只有不顾一切地逃命,才能免去被湮没的下场。小说的节奏一直是简洁明快,不去着重强调个人的感受,反倒是有一种历史轰隆向前,每一个都在被推着走之感。相比与同时代的三岛由纪夫,这样的写作手法更浅显易懂,但在故事的深度上,却又有所欠缺。

读《敦煌》,就像每一个时刻都有金戈铁马声在耳边不断的回响。随着事件的发展所交替出现的不同战争景象,对读者内心的撞击是不言而喻的。究竟井上靖是如何做到在较短的篇幅中架构出宏大的场景?让人着迷。井上靖更值得被称道的一点,就是他文字里所体现出的极简化。这种极简化并不是故事的残缺,反倒是使小说更加的浑然一体。一是因为井上靖先生本就具备的深厚文学素养,轻描淡写之间便能抓住突出这样一种战争氛围所需要的最关键的词句。二是因为在《敦煌》之中,正面描写和侧面描写往往都很彻底,一直很遵从主人公赵行德所身处的环境,又不露痕迹的夹有前线与后方的反复。这样一来从总体上看,各种描写之间又是交替的、立体的。三是因为井上靖往往能去除所有不重要的细枝末节,保留主干。如此优秀的手法更是体现在《敦煌》全书之上。故事之中有太多额外的情节可供展开,郡主之死,朱王礼与郡主的关系等等。但井上靖选择的只是用朱王礼的一句话将所有的事一笔带过。起初或许有不过瘾的感觉,但回头一想,你又会觉得这是最为合理的,井上靖一开始想要表达的,并不是赵行德这样一个小人物在历史舞台上的情欲挣扎,所谓的赵行德,朱王礼,郡主,李元昊,不过都是为了推进剧情发展的一步棋子罢了。郡主的出现,即是为了她的死去,即是为了触动赵行德的某根神经,从而将他引向最为核心的事件。其实公主怎么死的,井上靖一点都不关心,只是她必须要死,只要能引起赵行德内心的愧疚,只要故事能够吸引人,她便可以有千百种死法。井上靖真正所想的,是要将一切的一切都归结到一个历史的节点,将虚构的情节同历史相重合,在迷雾之间豁然开朗,在碰撞之中展现壮丽斑斓的敦煌画卷,展现那浴着血的古东方文明。

话又说回来,小说的极简化并不是无往不胜的,在很多时候你仍然会感觉到故事的单薄,甚至由此引发的模模糊糊的感受。很多应该说透的东西,井上靖并不将它点透,你只好强迫自己去接受这样的事实,勉强让自己的思绪跟着故事走。这样的缺陷尤其体现在赵行德这个人物身上,在我看来,他内心的几次变化都存在着缺陷,给人一种莫名其妙的感受。提到敦煌,当然不能不说佛教。我一直在想井上靖会怎样将佛教引入整个故事,但结果多多少少让人有些失望,总感觉井上靖选择了一种最不明智,最让人觉得无奈的说法。

再来谈谈人物。不能回避的是,《敦煌》是一部完全由男人主导的历史。书中出现的女性人物只有三位,这其中更算上了连一句台词都没有的侍女,三人加起来,篇幅也不过四五页。在查有关《敦煌》的资料时,无意中知道了有题为《敦煌中女性的美》这样一篇文章的存在,觉得很有趣。的确,《敦煌》中女性的美并不会被短暂而掩盖,她们的美是深刻的,是苍莽大漠中的一眼秀丽。既有西夏女人的那种剽悍、原始的野性,也有郡主这样在遇到不可抗拒命运时所表现出的怯懦、柔情以及贞烈。这样的美同朱王礼那为心爱之人不顾一切的壮烈放在一起,更加展现出一种绝无仅有的悲凉。不知道是不是因为极简化的理念,让井上靖刻意模糊掉了原本炽烈的情感,让我觉得这样多少会有一些草率。赵行德对于郡主究竟怀着一种怎样的情感?就像井上靖亲手创造赵行德这样一个人物,却又任其自生自灭一样。他的身上一直存在着一股在当时背景上所不应该有的随性所在,所以朱王礼和尉迟光会说他是最不怕死的一个,这也正是赵行德这个人物特殊所在。他是封建士大夫观念下的产物,但他又是一个彻头彻尾的反叛者,可以毅然决然地舍去用了无数年拼命追求的东西,并且丝毫不留下遗憾,走出一条完全与众不同的道路。这让我联想到了《牧羊少年奇遇记》,从某种意义上来说,它们是如此惊人的相似。在《牧羊少年奇遇记》中,保罗柯艾略将这种探寻归结于内心的指引,强调要遵从自己的内心,这正是生而为人的财富所在。其实这大概也是宿命所在吧,赵行德对于宿命是不抗拒的,更应该说是安于、顺从,但赵行德又看不清自己的宿命,所以只能在其中随波逐流。我们却能很明显的看到,井上靖对于这样的人物却是持保留意见的,所以他作为最重要的主角走向了善终。而相对英明勇敢如李元昊这样的人物,却是终有在文中交代死期的日子。

井上靖为了不干扰故事的主线,一直在用一种克制的笔法写已经积蓄已久的各色的情感,所以你会收获不同的感受。但不管怎样,只要它能让你想去认识敦煌,待到身处大漠的那一天,能依稀记起赵行德的身影,便足够了吧。

《敦煌》读后感(十):皆是因缘

拜读过先生大作《楼兰》,遂对《敦煌》也充满了兴趣,果然一点都没有让人失望。仰慕之情如滔滔江水,就不细说了。

赵行德的游历,让我想起徐霞客,想起余纯顺,然而对于赵行德游历的初衷,在先生的畅想之中,或许可以归结为因缘二字。因缘际会,从失误落榜,到偶遇西夏女人开始,一切都向命运的轨迹一点点靠拢,而人自己却是无从获悉的。到最后,一切的一切,都是为了完成一个似乎早已注定的使命。

然而我始终在想,为什么会有这样一个人,仅仅因为一个偶然发生的缘,而放弃功名,放弃家人,最后连故土也遗弃在记忆里。而去追寻一种在当时看来有点不可思议的单纯对一个民族表现出来的勇气,无畏精神,以及文字的向往。

如果是我,我不能,我做不到仅仅为了仰慕一种文化,为了一点执念而抛弃所有,抱着背井离乡,视死如归的信念,一无返顾地追寻。

仅管这也许只是先生的推测。

现如今旅行已经不单单是为了实现人生必须要有的一次壮游了,更多的人,大概只是为了在地图上标明,我来过这里,拍照发朋友圈,博取眼球。也许我并没有资格这样说。人和人之间总是存在着不同的价值观,不应该鄙薄他人。

只是,如今若让我选择行走,我不再希望跟以前一样,走马观花,匆匆忙忙,回来之后觉得无比的空虚。

读多少书,走多少路。且行且思,思想也要跟上自己的脚步。