《短角情事》经典影评1000字

《短角情事》是一部由阿涅斯·瓦尔达执导,西尔维亚·蒙福尔 / 菲利普·努瓦雷主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

●与大多数迷影的新浪潮导演不同的是,瓦尔达的艺术、文学和戏剧知识,远远超过她的电影历史或技术知识,她最早是从一种非常天真的看法开始摄制电影的。灵感出自福克纳《野棕榈》。眼镜重叠的镜头,船舱内的交谈,可能影响了伯格曼。

●情侣之间莫测的对白和短岬村村民现实主义的影像。瓦尔达讲她拍这片之前没怎么看过电影。。

●#HIIFF2019# 作为处女作这依然是惊人的,更别提它作为新浪潮开篇之作的迷影史意义,那些后来被大家熟知和惯用的视听语言在这里初现端倪。小清新的法国乡村散文诗,又融入了左岸的文学性。

●黯之水,破之网,肥之妇,黠者猫。秽浊气,狂肆草,敝棚屋,坚驳船。简之食,难之爱,皆在这法国短角。

●瓦尔达处女作,改编自福克纳《野棕榈》,私密又黏腻。直接影响了整个左岸派作家电影的叙述方式,文学与电影的直系血缘在她身上体现的尤为明显,不亏是阿伦雷乃的好闺蜜。

●短岬村的一天,浪漫在废弃的船和晒干的鱼的腾移之间倒计时。如果已知的是离开,我会比哪一刻都更加爱你

●散文与诗。生活是散文,爱情是诗。清闲惬意的渔村,迷惘求索的爱情。淡淡然处之,乃生活与爱情之道。

●两个人面部重叠的镜头为影史经典时刻,后启伯格曼《假面》。喃喃自语的诉说着彼此内心的想法,不管爱与不爱。顷刻间,又从这一条街道走到另外一条街道,声画逐渐开始分离,如同貌合神离的男男女女。啧啧,真的迷人。 渔民纪录+情侣情感纠葛,有纪录有再造,随心所欲的拍摄造就左岸派的独特魅力。

●伯格曼的《假面》中那个留名影史的面孔镜头其实是本片最先用的,但这部处女作中的每一个镜头都显得刻意与不自然,雷乃操刀的剪辑也不能掩盖剧情设计的无趣(与后来的瓦尔达相比这的确太无趣了)。

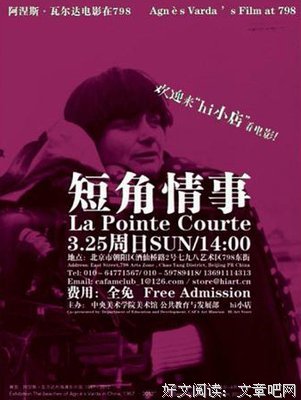

●02-62-03 1956年只有26岁的瓦尔达执导了她的处女作《短角情事》。直到10年后都没有收回这部电影的制作成本,但该片却成了法国新浪潮的开山之作。该片甚至比特吕弗的《四百击》还早了3年。瓦尔达因此也被称为新浪潮运动的鼻祖。

《短角情事》影评(一):短角情事

一眼就认出年青时候的菲利普-诺瓦雷,<老枪>是记忆蛮深刻的,女演员西尔维亚-蒙福特应该是法国老片<悲惨世界>里告密者的大女儿.都是一流的演员.他们的表演像流水,不经意间慢慢感染了你.

这片真的像溪流,你看着它,它慢慢地流动,以至有些人就睡着了,这不是他们的错;我看着每一个画面,每一个,因为不一定能再看到了.

《短角情事》影评(二):作者的兴趣耐人寻味

很多年以后,苍老的瓦伊达对着镜头说到:“既然福克纳可以那么写作,那么我也可以这样拍摄。”

复调叙事,没有问题。但就我而言,影像的兴趣其实和维斯康蒂停留在一个层面——并不需要一个反抗的故事模型,而只是单纯地呈现出那些渔民的生活细节。作者的灵光频繁闪现,但却阻碍了时空的整一,就这一点来看,不得不说后期剪辑挽救了不少。

两人的爱情并非先在于短岬村,而是被一个“女人"自巴黎引来,它是小资般地不安分,和当地渔民散漫的生活格格不入。令人诡谲的是,镜头里男人和女人走来,整个场景就被抽水机抽空了。取而代之的,是雷乃般的疏离。

非要做一个笼统的评价,或许只能说,作者的兴趣超过了她正在面对的素材。生涩的调度,难以掩盖其出色的洞察力。她在那里生活,并与渔民一起缝补渔网,虽身为一个外来者却时刻想要融入其间,最终就成为了它展现在我们面前这样。

《短角情事》影评(三):libre et pure

Warda在战争期间接触到了一群渔民,被他们生动的语言吸引于是决定要拍电影。这句On a déja chié la moitié de notre merde(屎已经拉了一半),听着的确比“活了大半辈子”要有意思嗬……

不愧是摄影师出身,拍摄角度非常有代入感,虽然她连一天导演助理都没当过。印象最深的一幕是Daniel死的时候,镜头渐渐拉远,将母亲的失魂落魄定格在门框中,然后村里的妇女接二连三地围上来。里面不住传来的悲伤哭诉仿佛就在耳边,一时间觉得自己也成了她们中的一个,正踮起脚尖,带着一颗同情又八卦的心在圈子外围张望着。话说她一出手居然就模仿福克纳意识流小说Wild Palms的结构给自己的处女座编剧,霸气外露,不能不服。

当时这个影片的拍摄只用了一千万法郎(相当于其他电影成本的十分之一还少)。两位主演是友情出演,当地的渔民也都很配合,她妈妈还当了些东西帮她筹钱。太可爱了。

《短角情事》影评(四):游荡

瓦尔达处女作,把取景地放在了自己的家乡短岬村。影片由两条故事线同时进行。路易回到位于法国赛特区的家乡短岬村。随后路易的妻子艾拉也来到了这里。两人的感情面临困境,他们在短岬村不断游走谈话,诉说着彼此对对方的感情以及路易对家乡的回忆。

另一条故事线是政府派来的调查员试图调查短岬村污水的情况,而村民们则相互帮忙驱逐调查员离开。

路易与妻子的故事线几乎完全通过对话进行,边走边聊,躺在床上聊,随时随地的聊。对话的内容始终围绕着两人的情感和所见所闻。到最后两人的关系似乎有所缓解,两人最终一起离开了短岬村。

另一边村民们赶走了调查人员,随后全村人举办了盛大的舞会,瓦尔达在影片后半段花了大量篇幅将家乡人民的民俗舞会展现在镜头前,直至影片结束。

我想瓦尔达的这部处女作的创作理念更近似于纪录片,她通过路易与妻子的游走,将家乡的街头巷尾展现在观众面前,村民的相互帮助以及最后的舞会则是对家乡性格和民俗的客观展示。而镜头上也有很多闪光点,尤其当镜头跟随路易与妻子在海边游荡时,很多不完整构图,局部特写和低角度跟拍都颇有创造性。

《短角情事》影评(五):质地与纹理

这部拍摄于1954年的电影是新浪潮老祖母阿涅丝•瓦伊达的处女作,当时她26岁。

电影介乎纪录片与剧情片之间,有两个不相交错的部分:一部分是短岬村的村民们面临水质污染与政府检查的问题,另一部分是男主角请女主角从巴黎来到这个海边小村,试着挽回他们的感情。这两部分内容都拍得不深入,短岬村村民的问题没有来龙去脉的深入介绍与分析,两个男女主角间的故事更含糊,在宽广的石砾与荒草地中他们来回走动,语焉不详地对白,虽然在构图上十分刻意地讲究,却还是让观众无从进入人物的内心。

——从这个电影里,可以看到一个导演的处女作,可能在创作动机上太过强大,以致于压倒了内容与题材。导演可能在这个尝试中呈现出她最关注的角度,最擅长的方式,但却没有就这个内容与题材而言,做出深入的开发。电影中两个看似不相干的部分,在瓦伊达后来漫长的电影生涯中一次次地重现了——对纪录片的爱好(比如《拾荒者》),与对女性心理的发掘(比如《五点到七点的克莱奥》),但《短角情事》还缺乏一种时间与心理上的充分压力,可以释放题材的内部力量,它从表面上划过去了,留下了耀眼的刮痕。

这是这个电影虽然谈不上成功,但还是会给人留下深刻印象的原因。当片头刚刚在海边的小村展开时,影调的强烈对比使这个黑白电影有一种触感——能感受到一种阳光的灼热耀眼,在镜头的平静移动中期待一种爆发力。然后作为一个观众,我发现瓦伊达有一种对质地的爱好与理解能力,或者说在镜头下将对象的质地呈现出来的能力。在她的镜头里,木头,海水,布料,贝类,都成为一个郑重的表现对象,不仅仅是情节与人物的活动背景,而有着各自动人的纹理。这种效果不仅仅是几个特写镜头能达到的,它是一种从“注目”出发的特写,因此有一种审美上的阐释力。这种关注使得空镜头并不“空”,而使整个电影一直有一种切实的物质感,这种物质不是商品,不意味着富裕繁荣,而是一种贫乏简陋中的自然肌理。

从这个角度延伸出去,电影又提供了对这个村子与村子里的人的理解。艰辛的生活,孩子的死,青年人的爱情,传统的娱乐活动。这些也都自然地呈现出来,让尊重与同情,艰难与甜蜜的气息自然地融合在一起,是非常美好的。但有意思的是,电影的另外一部分,又“不自然”极了,男女主人公甚至没有像观众一样进入短岬村的生活,而停留在自我的感情空间里,现代主义的困境被放置于现实主义的切片之中,问题也从而暴露出来:不在于这两个风格与两种问题不能错杂并置,而在于,外来者/现代主义的那一部分过于薄弱却又没有意识到自身的薄弱,以至于以一种自以为是的态度拖累了整个电影。