《《乌有园》》读后感1000字

《《乌有园》》是一本由金秋野 / 王欣著作,同济大学出版社出版的平装图书,本书定价:148元,页数:2014-12,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●詩書

●唉,真是喜欢绘画与园林这个论题,可讽刺的是这总是在建筑系被研究。想把文人造园的精神融入骨髓,再言创作。

●有园如彼,千百世而后,亦归于乌有矣。唯有对古今“建造”一事的感怀与批判才能继续下去。

●喜欢金秋野~

●哈哈哈哈哈,大家先了解一下作者再来看书好么,两位都是建筑学院的老师。这就是建筑文化系列书籍,并非是纯艺术理论!

●大赞

●有两篇还可以,还有几篇真是越看越可怕,完全沉浸在一种对古代文化精英的肤浅曲解和自我陶醉里不能自拔。而且只要看看里面重点提的什么“红砖博物馆”,就知道啥叫生拉硬拽匠气十足

《《乌有园》》读后感(一):请好好说话

编者的意图是很好的,这一系列的书已经出到第三本,刚看完前两本,印象比较深的是董豫赣的文章,其他的基本看完就忘。在建筑学大领域里猛在教学生叠盒子、挖洞洞的时候,学生很容易被西方现代主义的东西洗脑,我看见有理想的中国文化人在努力用本土文化的东西试图把学生的脑子再洗回来。不过,建筑领域的“文化人”(虽然风景园林已经成为一级学科,但是它在100年内估计跳不出建筑圈)比较善于辞令,因此写东西的时候总是想方设法把简单的直观的道理复杂化、神秘化,而不好好说中国话,把论述写成萌芽的新概念作文,只会让人觉得跩而空洞。以前读经济学领域的赵冈的《中国土地制度史》时候,发觉说话的风格,思想逻辑的条理性也是一脉相承的,所以才会有后来的黄仁宇的《万历十五年》,既然有道理就要好好说话,若果没道理就请闭嘴,扯那么多滥竽充数的文章作甚。另外,这种论文集式的成果跟期刊的工作量差不多,每本的定价高得离谱,不知是在传播文化还是在捞金。

《《乌有园》》读后感(二):实实在在的乌有园——使那些模糊的逐渐清晰,使那些清晰的更加真实。

乌有园真的乌有么?读过这本书之后,我想,一定未必。每个中国读书人的心里一定有一座想象之中的园林,不过是因为大时代的关系,有些人的清楚一些,有些人的模糊一些。《乌有园》里面的文章,可以使那些模糊的逐渐清晰,使那些清晰的更加真实。

感谢专业的缘故,建筑师写起造园的文章来,角度总是独特的。他们并不纠结于技,重点是在法的探讨——这更接近于建造园林的本质,一种自觉的与世俗拉开些许距离的观看,看自己也看周遭。当这种观看之法确定下来了,技术的展开也就可以自然而为了。

本书的重点是绘画与园林。意思是说从绘画到园林的转化。绘画是中国传统的山水画,园林是具有现代性的当代园林。显然,作者们无意对传统做简单的模仿,他们更具有野心——中国传统设计语言的现代转化。这无疑是对当下强势流行的西方设计语言最好的平衡,也是一种努力使本土建筑学早日具有自觉性、独立性的勇敢尝试。

《《乌有园》》读后感(三):乌有的世界

王欣老师总是笑称,在中国有一类建筑师,没什么钱,难以在现实中实现理想,却有着传统文人的情怀,于是自然而然地,便开始了纸上的造园,就是“乌有之园”,或许只是只能容许半个身子的“容膝斋”,又或许市井中的半亩庭院,半潭秋水一房山,足以在其中发生与人有关的有趣的故事。

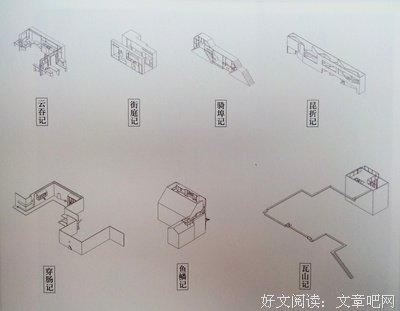

可能恰恰因为这种“乌有”的预设,加之师法于传统的文人画与园林,这类“纸上的园子”便顺理成章地按照“文人建筑师”们的理想状态,发展得足够风骚和“如画”。当然,在这群“文人建筑师”当中,自然不乏有在建筑实践中努力实现者,而在我看来,王欣老师的教学和研究中,更是把“乌有”当做一种“大有”的状态,这种“乌有”的纸上园林才得以有穷尽极致的可能。

当多数建筑院系的学生已在本科二年级迈出他们“正规军”的第一步时,三年前,我曾师从于王欣老师有一年的时间。王老师心中理想的教学是传统的师徒制,而事实上我们的课堂也的确做到了,所不同的是王老师的徒弟,足足有二十一名,且年年如此般人数,可想而知教学的工作量有多大。而王欣老师的原则,便是学生们人人出高质量的精品——于是,我们的第一步,便是以这样一种极其“文人”,又十分严格、丝毫不能马虎的“纸上造园”的方式来展开。“侧坐莓苔草映身”,王欣老师总是引用这句诗来说明建筑的姿态与人的身体性,而我觉得,这句话也恰恰隐喻了王老师的教学,即,以一种解读传统的方式,从侧面介入到对同学们在设计的开始所需具备的建筑形式基本功素养的严格训练当中去。

《《乌有园》》读后感(四):乌有园,以及传统的崩坏

纯吐槽~

朋友大老远从广东过来,我带他来逛了一圈市区,然后到了书店,当天阴雨绵绵,我翻到了这本书,装帧还不错,于是趁着下雨慢慢看,并且专门记录下来《芥子园画谱》里面的传统山水画法,顺便建了一个相册。

书的内容文字马马虎虎,前面几个建筑的实例并没有很出彩,红砖建筑也没有传统建筑的基因,后面谈到王澍先生,很喜欢的一位建筑师,有情怀,有想法,只可惜他的建筑在当代在中国可能没有市场,杭州的美院,以及他的宁波博物院,早有耳闻只没有机会看到。

从传统山水画复刻到实体,中国的园林实际上并没有特别有灵气,目前看来,我国园林的审美跟日本比起来,是没有发展甚至是在倒退的,这可能源于我国对“老”的盲目崇拜,以及近代对传统的摒弃。日本的园林对于声音的降噪和提升,以及意向的升华是非常高明的,有哲思有情趣。

早在十几年前,在图书馆看过陈从周老先生的《说园》,词藻华丽对仗比喻文采飞扬,然而文字的描述和现实的情况比较起来,现实要平实得多,整本书几乎没有配图,如今老先生仙逝多年,这本书更加不会有人完善。当年在书上看到一个轶闻,说是陈从周承建某个建筑,被科班笑话,可现在呢,这些科班的建筑师,给我们带来全是方盒子以及密集恐怖的钢铁森林。这也是王澍成名后对经济高速发展,建筑师为了追求经济利益,放弃作为建筑师的职业操守和时代责任,导致中国进入了曹星原老师说的“最恶俗的时代”。

早在2005年左右,中国出现过一两年的古镇热,“热”一是因为大城市的年轻人奔忙于生活,压力巨大,追求祥和舒缓的生活方式,二是一些中产阶层经济条件渐佳,旅游的需要大大增加,抱着旅游者心态对他乡存在虚幻的想象,三是古镇建筑风貌保存相对完整,审美上比单调的大城市丰富得多。我们现在所知的乌镇,是集合其他很多地方拆迁的古建筑材料,重新建起来的“古镇”。一个可悲的事实是,几乎没有年轻人愿意留在古镇,毕竟过惯高强度快节奏的生活,留下来慢慢生活几乎不可能。

《《乌有园》》读后感(五):难得的开始

读完此书,感慨良多。几位作者的文章为读者构建了当代造园的某种可能性。在当下商业建筑大行其道的时代,传统文化也往往被商业浪潮所裹挟,所谓中式园林成为开发商宣传和提升销售价格的一种手段,动辙上亿的豪宅在吸眼的同时也在慢慢扭曲大众对于传统园林的理解。疏不知,这些假古董只是一种机器复制时代的表象产品,而真正的故园则是需要慢慢地品味,需要一代代学者的薪火相承。而在《乌有园》中,我读到了这样一种历史责任和文化担当。几位作者以小见大,从不同方面细致地讨论了园林的可能性,也为我们理清了传统造园的诸多线索。

读完此书再结合书名我不禁要问,故园真的已经回归乌有之乡了吗?其实不然,我们可以看到,书中的一些作者在实践中也在尝试某种造园的可能,也得到了一定的肯定。更难能可贵的是,本书作者王欣已经在中国美术学院的建筑系开展了多年卓有成效的当代造园教学,这种类似海杜克在纽约库伯联盟的教育方式也为未来造园实践提供了诸多可能。

当然,我们必需要承认这样一个事实:故园己离我们相距甚远。就像本辑的主题《园林与绘画》,其实就是在提醒我们当下建筑教育在这两方面的缺失。这两个方面的相互支持正是传统造园的要义,也就是明代画家董其昌所谓的"画可园,园可画。"而建国后以理工科建立的建筑系教育,使得学生对于绘画与艺术的了解极其有限,对于传艺术更是知之甚少;而当下中国画的衰微也使得画家只疲于尺牍上的画面经营,而不懂造园。而本书作者之一郑文康在讨论环秀山庄假山掇山的文章《假山之假》的结尾也表述了这种技与理的分离所造成的影响。

我想,正是这种积极的尝试和对现实的冷静批判吸引我精读此书,《乌有园》是一个难得的开始,或许也是一种可以与当下国内盛行的批判地域主义建筑观相对应的新的设计方向,相信有园林梦的读者也会有颇多感慨!