乡愁经典读后感有感

《乡愁》是一本由[法]卡森著作,华东师范大学出版社出版的精装图书,本书定价:48,页数:152,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《乡愁》读后感(一):【品•鉴】现代流亡者的我们,如何学会漂浮着扎根?

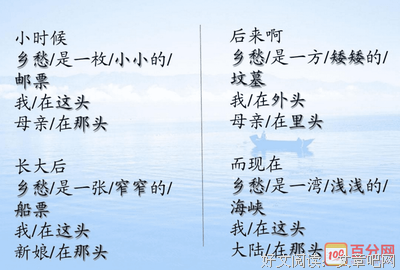

小时候/乡愁是一枚小小的邮票/我在这头/母亲在那头/长大后/乡愁是一张窄窄的船票/我在这头/新娘在那头/后来啊/乡愁是一方矮矮的坟墓/我在外头/母亲在里头/而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头

以余光中先生的这首诗开头,区别于我们普遍了解的对于故土的思念,乡愁还应该包含更多的内容:对母亲的思念,对爱情的追忆,对往日生活的回忆等等。作为一种文化认同,乡愁一直都隐隐地在血脉中流淌着。而我们每一个人,都无可避免成为一个流亡者。

芭芭拉的这本《乡愁》更加地拓宽了乡愁在我头脑里的认知范畴,作者从自己对于科西嘉无来由的亲近感出发,联想到奥德修斯返乡历程,接着由奥德修斯变成埃涅阿斯开始了文化上的乡愁,最后到身为漂泊者的阿伦特汉娜对“乡愁”这种情感的守护和反思。通篇下来,大概也了解了究竟如何的一种情感是被称作乡愁,同时乡愁带给我们的思考意义以及身为现代的我们,还有哪些是需要去精进的。

阿伦特汉娜作为一个二战中留亡美国的犹太人,始终将德语视为自己的母语,同时拒绝承认自己是德国人。文化认同和身份认同一直都是在文学上呗追问的主题。对于我们来说,母语只能是一种,是由自己主导和选择,而不是由外界定义而被迫的选择。这本书里有两个观点引发了思考:一个是语言如果不进化就容易陈词滥调,陈词滥调容易沦为宣传的工具,另一个则是哲学就是一种怀着乡愁的冲动到处去寻找家园。阿伦特汉娜坚持认为德语是自己哲学思考的精神之源坚持德语,作为语言它保持着创造性。阿伦特汉娜同时也是精通几种语言学哲学家,坚持追寻和博采众长并不矛盾。和陈寅恪先生广泛吸收知识文化最终选择回归和扎根有一定的趋同性。

这本书提出了一个问题是:处在现代流亡者的我们,如何处理好自己的乡愁和时代之间的关系。“那么何时走在自己家了呢?当自己,自己的亲人以及自己的一门和多种语言受到欢迎的时候”

虽然这本书不厚,仅仅125页而已,引发的讨论能够非常地长。最近有看到一部纪录片是《他们在岛屿写作》,如何将自己的乡愁凝聚于笔端,同时代河流相同频率漂浮的水草在竭力找寻自己可以生长的位置。

曾经《阿飞正传》里那只无脚的小鸟引起了我的共鸣,它只能不停地向前飞,不能停下。如果说我的母语,一定是属于家乡的方言而不是属于标准普通话,对于那片长满脚丫子的土地有眷恋,也伴随着不堪回首的记忆,选择走出来的那一刻就是回不去了,但是因为每个人都有属于自己的独特故乡而独一无二。

《乡愁》读后感(二):【品·鉴】乡愁是什么?

乡愁,是什么?

乡愁,是在他乡对故乡的思念,是无法返回故土的惆怅,是对过去一切美好的回忆。

人在外漂泊,甚至流亡,乡愁就是对故乡的具体人、事、物的牵挂,而每每想起,都会有与之相对应的事物。

在余光中眼里,不同时期,与乡愁有关的事物也会不同。它可以是邮票、船票,也可以是坟墓、海峡。前者是彼此分离后的联系,通过邮票与母亲说说话,通过船票与新娘见面;后者则是彼此之间的阻隔,坟墓是生与死的阻隔,海峡是大陆与台湾的阻隔。情感也是逐渐升级,越来越浓烈,从亲情、爱情到对祖国的爱,这也是从对个人到对国家的牵挂。

这种乡愁是漂泊者的乡愁,还有一种乡愁是流亡者的乡愁。这就是法国著名哲学家芭芭拉·卡森在《乡愁》所要探讨的话题,这本书借“乡愁”探寻了祖国、流亡和母语之间的关系。这里的乡愁与余光中眼中的乡愁有所不同,后者偏向情感抒发,前者偏向自我认同的思考。

引发芭芭拉产生对乡愁问题思考的是他的一种生活体会,他是巴黎人,但每次来到科西嘉岛就会产生回到自己家的感觉。“因为我在这里被接待才有了在自家的感觉”,“被接待”有当地人的热情,也有当地文明与作者自身的契合。这也就让作者开始进行文明上的溯源,去到西方文明的源头——古希腊和古罗马——《奥德赛》和《埃涅阿斯纪》。

史诗《奥德赛》中奥德修斯在外漂泊时,总想着归返,即使神女卡吕普索劝他留下来可以获得永生。“乡愁,就是让人更喜欢回家,哪怕在家发现时间在消逝,发现死亡,最糟糕的是,发觉衰老,而不是永生不死。”返乡欲念的力量,让奥德修斯抵抗住获得永生的诱惑,依然选择归返。

那他最后回到故乡伊塔卡岛了吗?可以说到了,也可以说没到。地理位置上,他到了伊塔卡岛,但他已认不出伊塔卡岛了,对这里没有了认同感了。“在自己家了,又不在自己家”,这样一种复杂矛盾的感觉让他不安。

奥德修斯在旅程中,一方面在寻觅身份,一方面在思念家乡。可到了家乡,这身份又无从确认。所以,最后他与妻子重逢一晚后再次出发。

“乡愁是围绕扎根和拔根而展开的。”从故土拔根,向外面出发,选择一个地方扎根,而乡愁就从拔根开始,到扎根并不是结束,而是积累下来。何为结束,那就是落叶归根。

可奥德修斯再次出发,意味着他返家无望,继续成为漂泊者。与他一样返家无望的则是古罗马神话里的埃涅阿斯。

埃涅阿斯与奥德修斯不一样的是,他并不会一直漂泊,他从特洛伊出发,漂泊一段时间,选择建起一座城市拉维尼乌姆,作为他扎根的地方。

“奥德修斯在家却还没有真正回家,因为他必须立即再出发去另外能生根的地方,而埃涅阿斯呢,当他抵达这个陌生的场所意大利时,已经回到了自己的本根。”

他这个选择虽然让他结束了流亡生涯,却要他放弃母语,因为“只有用他者的语言才能形成新的祖国”。

可是,语言具有重大意义,它是一个民族的身份象征。

埃涅阿斯对母语的放弃,让作者从神话人物想到现实人物,德国思想家汉娜·阿伦特。

她是美国籍犹太人,1906年在德国出生,1933年开始流亡在外。当问及是否怀念希特勒之前她出生时的德国,她的回答是:“希特勒之前的欧洲吗?我不能说自己对它毫无思念。有什么东西保留下来了吗?只有语言。”

只有语言,是阿伦特与德国的联系。而她从不承认德国人的身份,因为她一直在流亡中。

当然,其实阿伦特并不只会一种语言,德语只是她身上的一种印迹,但并不能决定她的身份。

“如果说我们很难了解人们改变了我们的语言后,在我们身上发生的变化,那么人们改变语言后,被面向另一个能指世界的另一个语言体所俘获时,对自身的改变也很难知晓。”

语言,是我们用来表达思维的一种工具,是世界进行联系的方式。改变语言,也会随着影响到我们的思维,也会影响到我们看待世界的方式。

而一个地方无论如何变,那里人说的话总归不会变。一个人在外漂泊、流亡,乡音也总会一直都在。当你说起话来,故乡也就活了起来。尽管那个故乡十分遥远,甚至已与你无关。

阿伦特的乡愁何时能结束呢,不是回到德国,而是“当自己,自己的亲人,以及自己的一门和多种语言受到欢迎的时候”。

《乡愁》读后感(三):【品·鉴】乡音无改鬓毛衰

乡愁(nostalgie),其本身是一个瑞士词汇,既有背井离乡的痛苦,亦有叶落归根的悲伤。于西方人而言,故乡是一座岛屿,乡愁就是那傍晚的海岸线,永恒且美丽。而于东方人而言,故乡是一抔黄土,乡愁就是那树上的虫鸣声,沧桑且善感。乡愁,是一种文化的凝结,更是一种历史的情愫。 对于乡愁的解答,先要从故乡入手。我们不禁要问:“故乡是什么?”是孕育我们的根系?还是哺育我们的土壤?在美丽的岛屿科西嘉上,本地人可以望见弯弯的地平线,看着夕阳西下,倦鸟飞还,所有的一切,最终落入寥廓的大地之中。在这水天一线间,欧洲人试图找寻区域的界限与岛屿的终极。

其间,兰波找到了“永恒”,波德莱尔找到了“秩序与美丽”,他们都在科西嘉这座岛屿上体验着宇宙的浩瀚,也继承着古希腊先辈们留下的遗产。遥想最早时,大诗人荷马在《奥德赛》里记述奥德修斯的游记,其不仅是对一座岛屿的赞美与动容,更是对自然流露出的一种敬畏与膜拜。 话说回来,乡愁这个词,其本源就包含着丰富的韵味,穿插有两个小故事,读者也可从中窥见一斑:一个在巴塞尔上大学的伯尔尼人,萎靡不振,但是在快抵达伯尔尼的路上痊愈;另一个病例是一名住在医院的农夫(“我想家,我想家”,她呻吟着,拒绝服药进食),回到家即痊愈。这就是乡愁的由来。

当然,乡愁具有普遍性和共通性,古老的东方人在这方面也有不少的叙述。譬如李白的“举头望明月,低头思故乡”;王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”,以及岑参的“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”其实都是一个意思。 动了乡愁的人总想要归家,而这份渴望会随着时间的消逝和死亡的临近,变得逐渐清晰起来,躁动起来。大哲学家康德认为,这些人或许并不是真正地渴望回归故土,仅仅是为了试图找回“失望”的青春。但不论如何,不可否认的是,乡愁跨越了时间,也跨越了死亡,它化作了一种渴望的动力,让失途的游子重新找回希望的方向。

失途的游子,走过山重水复,踏遍柳暗花明,不知再次看到那些熟悉的景象,能否唤回曾经遗忘的记忆,抑或是承继亲情的厚重。往日的假想,似曾相识的烟火气,都是文化情感的一种外在显现,也是历史归属的一种内在顺延。 也许,很多时候,故土就像一种语言,“没有归属”,而这种“没有归属”的语言落在了一个有身份且有意义的场所之上——岛屿。对于西方人而言,年轻的游子在岸边乘船远行,迎着吹来海风,满怀希望;而上了年纪的人又乘着渡轮归来,历经人生的艰险,最后长眠于岛上。这一番轮回,仅仅是是通过故土去讲述,又利用故土来表达。

总的来说,乡愁是围绕着扎根和拔根而展开的,也是围绕诞生和长眠而结束的。人有了扎根的地方,便是一个安居者的形象;人有了拔根的境遇,便成了一个漂泊者的模样。古今中外,我们常能看到流亡者和贬谪者孤寂的背影,也能看到返乡人和回国者感人的面容。 然而,乡愁在大多情景下,却是借助“流亡者”的形象表现出来,这种具有悲剧色彩的形容,让人印象深刻。正如鲁迅先生所说:“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看。”后来的人借由这些“流亡者”的形象,体会他们的周游与观景,从而更为贴切地感受乡愁。

最后,我们又要问一问,“乡愁,究竟是对那片故土的依恋,还是对那种母语的怀念?”唐代大诗人贺知章在《回乡偶书》中说得很好,“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”每每读到,总有一种感动涌上心头,不禁潸然泪下。 很多时候,当一位漂泊的游子重返故土时,那片熟悉的土地早已换了一番模样,曾经的玩伴早已踪迹尽无。唯一能让我们亲切感知那份乡愁情愫的承载,其实就是语言,土生土长的那份母语。不论我们走多远,离开多久,母语总会萦绕于我们脑海,成为游子与故土永久无法割舍的纽带。

《乡愁》读后感(四):《乡愁》试读:一座不在我家又是我家的岛屿

芭芭拉·卡森 | 文

唐珍 | 译

我似乎回到了家,但这不是我的家。也许因为我没有自己的家。或者更确切地说,因为我不在自己家时却最有在自家的感觉,哪里都像我的家。那么什么时候才算在自己家了呢?

我下了飞机,到机场停车库取车。有人指给我那辆落伍的白色标致轿车停放的位置,那辆车的登记号一直是75,开起来像卡车。正值夏天,我上了公路,不如说是上了横穿环礁湖的公路,沿途能看到果蔬,丰硕的柠檬、甜瓜、杏子,已经成熟的无花果、番茄、牛心果、大理石斑纹的紫茄子和茂密的小笋瓜。隧道、圆形广场和减速装置,然后是转弯,一个挨着一个。一切都在旋转,转弯处在我飘忽不定的注意力里,融进了我的双手,可能是我的方向盘。排气管的废气排除后,季节带来了丛林的、含羞草的、夹竹桃的、火和海的气息(“这是难以觉察的松树的呼吸,是与蒿属类植物的接触……”《阿斯特里克斯》里的监狱逃犯这么说,他沉迷于其中)。我看到了工业区的进步,新建或翻新的房屋,一走上海岬路,变化就不大了。宛如奔向马厩的马儿,我回家了。

就是要有这样的体会我才乐意出发:这是我内心难以抑制的思乡情愫,是我每次“回到”科西嘉感受到的心情。我投入这种强烈的感情,奇怪的是在这个岛屿上没有我的祖先,我不在这里出生,儿时和年轻时也不在这里成长。我不是科西嘉人,我生在巴黎,住在那里,在那里工作,生下我的孩子,并在巴黎市中心一间可爱的、有些阴暗的房间里抚养了他们。我有生硬的口音:我怎么竟然感觉像是回到了自己家?为什么我竟如此怀念这种长久远离巴黎的感觉?“你来落叶归根”,有人看见我在村子里时,经常对我这么说,这是一个如此怪异的说法——何谓源?何为根?我不在自己家,然而我就在自己家。这和《新约全书》说“用世物的,就像不用世物”(《哥林多前书》,7,31)一样,我在家就“像”,就当作,我不在自己家。因为我在那里没有根,我作为毫无根系的人——我喜欢这样,或曰,我希望在那逗留(我的母亲出身于取道的里雅斯特和意大利要求收复之地而来到匈牙利的犹太人家庭,我父亲的家族可远溯至柏柏尔海盗,好像属于维耐散伯爵领地为教皇服务的银行家的一部分),确确实实,“像”待在了自己家里。

我喜欢思考/梦想乡愁,显然因为我喜爱荷马、奥德修斯、希腊语、地中海。然而,这还更为奇怪,因为我情系科西嘉,情系在另一座岛上,沉浸在一座房屋,一个村庄和一隅海岬的景域里,而那并不是我的岛屿,起码我不出生在那里。可是“乡愁”却是我一想到这片岛屿,就会自然而然地涌出的词汇。但是这一切都像“荷马”本人,“乡愁”并不就是人们所想的那样。荷马也不再是本土诗人,不再是照原样创作《伊利亚特》和《奥德赛》的唯一的人,乡愁也不再是简单的思乡病和返回家园。这种蔓延的温情,就像本源一样,是被遴选的假想,它不断提醒人们去把握它,让这个想象招人喜爱,变得有人情味,成为文化现实。那么这个回到乡土,用现代情感改造《奥德赛》的最佳方式,也许并不是你的方式吧?

故乡就像一种语言,“没有归属”。

我希望从一种非常个人化的经验出发。

我丈夫死于一连串漫长又短促的疾病,村里的峡谷和我们为自己建造的房屋温情地接受了他。

在科西嘉这片奇异的、还保持着拿破仑时代习俗的土地上,在超出一般范围的法律中,除了继承权和烟草价格,若得到省级设施部门批准,还有在自家建坟的优先权。就是在这个村子和这间屋子里,在一个面对屋顶、船只和大海的平台上,我的丈夫被安葬。在一块竖立的石板上,朋友们雕刻了他的名字和生卒日期,他们乘船去小海湾找到了这块石板。大家坐在一条我们共同打造的晃悠的长木凳上。还是在那里,并排着的是我的墓穴,它发出空洞的声响,置放在一片不归我们所有/不属于我们的土地上。

他去世的日子可预见但未知(“他这么疲惫,不要看他了,让他走吧”,那天早上女医生对我这么说),墓还没有完工。然而那天有两个人给我打电话说他们家族的墓地欢迎他:“科西嘉的好客也包括这方面。”

我们被接纳了。无论怎么说,我是法国人,我的身份证说明了这一点,科西嘉在法国,那么我就是待在我的国家我的家里了。然而,只是因为我在这里被接待才有了在自家的感觉。其他在这里生根、开枝散叶的人,接纳了我。我没有接收我父母的土地,我感激他们,我享用了一片首先并不属于我的、不完全属于我的土地,即便我也是这片土地的合法主人。因为相互性是有争议的。“Hôte”,这同一个词指的是迎客的主人和被迎接的客人,是远古的发明,是文明本身。可能需要补充的是,希腊语的xenos在提到这两个意义上的hôte这个词的时候,另外还有“外乡人”之意,这是必须要精心款待的人,而拉丁语的hostis也指“敌人”,信任和怀疑并存。

从屋子上方,我们看到从大海延伸下去的塞涅卡塔,在那里塞涅卡写下了《论慰藉》(De Consolatione)。我们这些亡者和生者,都被村庄接受了下来。然而,在这个展现于岛屿纯净天际的真正希腊人的宇宙空间里,我们同时也被世界所接纳——“它被重新发现。那是什么?——永恒。是与太阳同行的大海”,兰波清楚地说道(这些冲出我唇边的语句,是为了感谢那些熟人,有时是陌生人,他们满怀尊重,悲悲切切,顶着六月午间的炎热,来迎接硬生生颠簸的灵车)。

实实在在的岛屿就在这里。一座以十分精确的方式真实存在的岛屿。我们从船上,从飞机上,看到岛屿的边缘。从岛屿看去,海际的地平线弯弯的,夕阳西下的傍晚,大地圆圆的。我们知道在水中间,有一道海岸线,在内地和广阔的外部区域之间形成界限,那是岛屿的终极。一座岛屿绝妙地形成一个实体,一个身份,某个事物,有轮廓,eidos,犹如露出水面的思想。一座岛屿以其有限性,形成对世界的看法。它在宇宙、宇宙空间和宇宙秩序中,伴随着我们头顶的星空,一望无际的前景,敏锐的视觉,显现在那里。我在希腊,在科西嘉经常体验宇宙,体验希腊人的“世界”——那是“秩序和美丽”,波德莱尔如是说。在每条路弯,每个转角,每一步,世界都在重构、重组。视线触及之处甚至瞬间定格,目光被轻轻捕获,每每形成新的惊喜。在宇宙学(cosmologie)和美容术(cosmétique)之间,无限和有限之间,地平线重新布局。岛屿绝妙地形成一个场所。

思念岛屿。岛屿同时作为场所,是个极为特殊的地方,一个在出发时就邀请你的地方:岛屿只能是出发地,“噢,死神,这个老船长”。而你希望,也必须,返回这个地方。它决定一切,吸引着你。你可以相信时间像地平线一样是拱形的,你无论如何会在远航、环游、历险后回来。

然而那里真是你要返回的地方吗?你要一直在那里待下去吗?