驼庵诗话读后感锦集

《驼庵诗话》是一本由顾随 讲 / 叶嘉莹 笔记著作,天津人民出版社出版的211图书,本书定价:26.80元,页数:2007-7,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《驼庵诗话》精选点评:

●看顾随,自是觉出其众人之中皆有我,于我之中有众人。

●恩。

●生活也是艺术,如果不热爱生活,何谈艺术,艺术不应是避世的工具……顾随先生不愧是迦陵与周汝昌一等人的老师,教会了我许多

●王静安之后,看到的最好的论词的书了

●该读陶诗了。

●读完 “总论”。没有坚持到底,但已收获多多。

●还是叶嘉莹写的更美

●“在中国诗史上,所有人的作品可以四字括之——无可奈何。” 读此书与笔记,会发现文字是远远不够的,真想穿越到先生的课堂上!!不仅对于“好”讲得精道,“不好“之处也是一针见血。自己读诗读文不够啊喂,以后这本书要记得重读~!

●真正的大师不需要任何外界的关注,他的作品本身就是经典

●2008-163

《驼庵诗话》读后感(一):朱弦一拂遗音在,却是当年寂寞心

原来上文学史的时候,最痛苦的事情莫过于做笔记。黑板上只有一首诗,可笔记却有好几页,一直做到哀求老师别讲了的地步~现在想想,老师讲的和顾随先生的精神很相符,当时老师说他读书的时候导师是顾之京,那个时候还不知道顾之京是谁,心里一想,也没什么名气嘛。后来才知道,顾之京是顾随的女儿。老师也算是系出名门~~~

“在中国诗史上,所有人的作品都可以四字括之——无可奈何。”不管是出世,入世,蜕化,寂寞或是悲伤,都有希望破灭带来的百转千回。不同的是百转千回之后的反应罢了。

但寂寞却是相同的。

《驼庵诗话》读后感(二):人无思想等于不存在

因为喜欢,摘尽喜欢的诗话。这些诗话,是要经常在遗忘的时候用来记得的。

平淡而有韵味,平凡而神秘,此盖为文学最高境界,陶诗做到此地步了。

世上都是无常,都是灭,而诗是不灭,能与天地造化争一日之短长。万物皆有坏,而诗是不坏。俗曰“真花暂落,画树长春”。然画仍有坏,诗写出来不坏。

诗人情感要热烈,感觉要敏锐,此乃余前数年思想,因情不热、感不敏则成常人矣。近日则觉得除此之外,诗人尚应有“诗心”。“诗心”二字含义甚宽,如科学家之谓宇宙,佛家之谓道。有诗心亦有二条件,一要恬静(恬静与热烈非二事,尽管热烈,同时也尽管恬静),一要宽裕。这样写出作品才能活泼泼地。感觉敏锐固能使诗心活泼泼地,而又必须恬静宽裕才能“心”转“物”成诗。

人之聪明写作时不可使尽。陶渊明十二分力量只写十分,老杜十分使十二分,《论语》十二分力量只使六七分,有多少话没说;词中大晏、欧阳之高于稼轩,便因力不使尽;文章中《左传》比《史记》高,《史记》有多少说多少。

一个词人有二重人格,一个我在创作,一个我在批评。一个大作家都有此二重人格,否则作品不会好,因其没有自觉。

文人是自我中心,由自我中心至自我扩大至自我消灭,这就是美,这就是诗。否则,但写风花雪月美丽字眼,仍不是诗。

中国后世少伟大作品便因小我色彩过重,只知有己,不知有人。一个诗人,特别是一个伟大天才的诗人,应有圣佛不渡众生誓不成佛、我不入地狱谁入地狱之精神。出发点是小我、小己,而发展到最高便是替各民族全人类说话了。正如王国维在《人间词话》所说,有释迦基督担荷人类罪恶之意。

读书与创作是两回事,有人尽管书读得多,而创作未必好。而且古时书很少,屈原读过几本书?他所用的典故,并非得之于书,而是民间传说。

天下人不懂诗,便因讲诗的人太多了。而且讲诗的人话太多,说话愈详,去诗愈远。人最好是自己参悟。

一个天才是最富创造力者,最不因循者。

我们创作不能学别人,我们的东西别人也不能学得去。王献之与王羲之字不同,因其不学他老子。

《驼庵诗话》读后感(三):顾随的“法”

禅讲刹那的领悟。

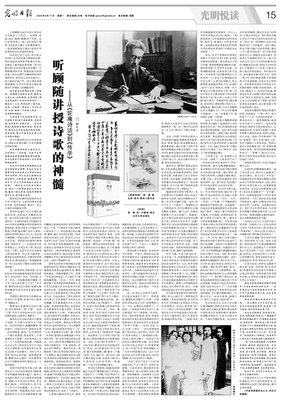

诗人朵渔对古典文学的热爱,是源于叶嘉莹先生一次到北师大讲“花间词”,令朵渔听得如痴如醉;文人徐晋如,也曾被叶先生的讲课激动,1995年秋天,他在清华读书,中文系以专题讲座的形式开设文学原理课,第一堂课主讲者是叶嘉莹先生;田小菲五六岁时有次读唐诗入了神,大喊:“妈妈,妈妈,快来看,这太美了!”这么一个天才少年,成长年代也深受叶嘉莹先生影响,才得以让天分迸发。

我曾在电视上看过叶嘉莹先生的演讲。当时,她讲,古诗不是用来看的,而是用来朗诵的;不是用来读的,而是用来唱的。她用古音唱:行行重行行,与君生别离……

真美。那一瞬间,我听到了古典的召唤,遭遇到远古的信息。就这样细细地听,如在河口,听长江的源头。

叶先生是古典文化的传承大师,我们受恩惠于她。而她的领悟,来源于另一个人——顾随。

叶先生在1942年秋第一次听顾随先生的课,自觉上过课以后,“恍如一只被困在暗室之内的飞蝇,蓦见门窗之开启,始脱然得睹明朗之天光,辨万物之形态。”(叶嘉莹:《纪念我的老师清河顾羡季先生》)顾随先生讲课,“纯以感发为主,一任神行,不空依傍”,“常是先拈举一个他当时有所感发的话头,然后就此而引申发挥,有时层层深入”。

读书的种子就此种下,诗心在刹那的缘分中开窍。

有缘得顾先生恩惠的还有,周汝昌、

顾随先生读书的种子,也是一次刹那的领悟。

他七岁时候,有一天晚上,在灯下读杜甫的《题诸葛武侯祠》,吟到“遗庙丹青落,空山草不长”两句的时候,忽然觉得屋宇墙垣都化为乌有,而自己已经置身到空山草木当中。顾随先生的家乡本是一个大平原,他对于山从来缺乏感性的认识,却能够从文艺作品当中领略到山的风致。

顾随先生勇于担当人生命运,所喜欢的诗人也都有担荷的坚毅和执著,如杜甫、辛弃疾、鲁迅等(一口一个“辛老子”,或“稼轩这老汉”,疼爱至极),所以在诗歌上,特别强调“力”的概念。他说,“诗”应在人生的“担荷”中生发,在心物矛盾时生力,“诗之好,在于有力……不可勉强,勉强便成叫嚣。”生之力与生之趣、生之色彩皆三而一,都是生命生活之“兴”。后来叶嘉莹先生提出“弱德之美”,是顾先生“力学”的进一步阐发,认为“弱德之美”是“在强大的外势压力下所表现的不得不采取约束和收敛的一种属于隐曲之姿态的美”。

顾随先生一生甘于平淡,始终只以“博地凡夫”自居,在燕京大学执教时,每有客至,从不谈玄说理,而只是娓娓细语家常琐事,亦可谓老实到家至极。(浦江清《清华园日记》)

受禅宗影响,顾随先生喜欢深入到诗的“肌理”里去,去看词的音调、轻重、色彩、气味、力度、哀乐……纵横开合,铁骑突出。

顾随先生是一个纯净的诗人。1938年正月的一天,他走进课堂面容惨淡,不发一言,先在黑板上抄录了四首词,接下来当众大哭,一面哽咽说:“昨天杨小楼死了,从今后我再也不听戏了!”赤子之心可见。他曾经对女儿说,这一辈子就想做作家,不想做学者。

顾随先生深得中国古典文化精髓,他要将它传下来,要传法。

此法何物?

他深知,这不是一个死的东西,而是变化的:天下无打印文章,一个题目写出后,其间变化开合真是心生法生,心灭法灭。文本无法,文成而法立。

他深知,一种学派无论哲学文学皆然,愈来愈渺小,愈衰落,以至于灭亡。这一点不能不佩服禅宗,“见与师齐,减师半德”,“见过于师,方堪传授”。

于是,他寄希望于叶先生能超过他。

叶先生学成出师南下的时候,顾随先生对她说:“不佞之望于足下者,在于不佞法外,别有开发,能自建树,成为南岳下之马祖,而不愿足下成为孔门之曾参也。”并有诗相赠:

这重托让叶先生一生都忘不了,她说:

我之所以在半生流离辗转的生活中,一直把我当年听先生讲课时的笔记始终随身携带,惟恐或失的缘故,就因为我深知先生所传述的精华妙义,是我在其他书本中所绝然无法获得的一种无价之宝。古人有言“经师易得,人师难求”,先生所予人的乃是心灵的启迪与人格的提升。(《顾随全集•序言》)

1956年, 叶先生在台湾大学任教,发表了《说静安词<浣溪沙>一首》、《从义山<嫦娥>诗谈起》两篇文章,这是她做古典文学研究的开端。台大中文系的郑骞教授对她说:“你所走的是顾羡季先生的路子。”一语中的。

后来,叶先生一生的工作就是传老师的“法”,成果斐然。无数学子听过叶先生讲诗词,如痴如醉,终生难忘。

顾随先生的女儿顾之京教授将这个传法的过程比作“生命力的延续”:

父亲不会想到,也绝不可能想过,他在课堂上用话语所传的道、说的法,也能在几十年后传播开来,显示着活泼泼的生命力。这生命力,我想或可借用《诗经•小雅》中的一章进行描述:

如月之恒,

如日之升。

如南山之寿,不骞不崩。

如松柏之茂,无不尔或承。

而这生命力的延续,全是依凭了他的传法弟子叶嘉莹自青年直至老年数十年不懈的倾心与用力。

文化都是累积来的,它从源头到流变,就是一个个托命之人传接而来。他们都曾独上高楼,望尽天涯路,形成一种深深的注定的使命感。

《驼庵诗话》读后感(四):先生的先生

又到了阴雨迷蒙的湿暖季节,万物总是在雨雾笼罩之下,不那么清晰、不那么敞亮,和心情相关。这几日闲下来时就翻顾随先生的《驼庵诗话》,倒也很有兴味。

因叶嘉莹先生知道了顾先生,可惜这样的大师留下来的书不多,只在大学图书馆里翻到一本他谈禅的书。记得当时他谈起写这本书的因缘,竟然是因为父亲去世,悲哀过度,却无意间从禅宗的公案中觅得安慰。我很是诧异,我对禅宗了解不多,唯一的一点印象总觉得禅宗更像是智力游戏,而不是什么可以寄托情感的东西。这种看法到了如今也没有因为什么而改变。

前段时间,颇费了些周折才从网上购得一本《驼庵诗话》。

诗话体的东西,无非就是高手过招,不是我等小辈可以登堂入室的。得像叶先生这样的武林高手,功力练到第九层,就等先生一点化,顿时经脉皆通,訇然中开,登上另一层至境。因为它没有逻辑论证、也没有思辨过程,只有一个模糊的概念、一种结论,你悟得到便得,悟不到还是云里雾里。这是诗话的优势,也实在是它的劣势。

想想少女时期叶先生在辅仁大学读书时,是怎样的聪慧乖觉,一手托腮、一手扶笔,听台上顾先生思绪如“跑野马”(叶先生语),妙语珠连、呵气如兰,时时颔首微笑,时时用细密娟秀的小字做记录。有这样的老师,当是学生之幸;有这样的学生,又怎不是老师之幸。叶先生说,这份听课笔记她无论去到哪里,都是随身携带,可见叶先生对顾先生感激之深。

翻阅此书,也随时可见叶先生后来学术思想的影子,再定定神,才想到她的那些观点都是从顾先生衍生开的。顾先生一句话,叶先生可能得敷衍出一大篇文章来。

顾先生说诗,是很重视“力”的概念的。如他说

诗之好,在于有力。有力,然,一、不可勉强,勉强便成叫嚣,不勉强既非外来。二、不可计较。有力而不勉强不计较,这样不但是自我扩大,而且是自我消灭。

叶先生也在《说汉魏六朝诗》中评论过《古诗十九首》中的《行行重行行》,她说“相去日已远,衣带渐已缓”这一句,柳永的“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”也许就是从此句演化而来。但柳永的那两句未免带着一些着力刻画的痕迹。而且那个“悔”字还隐隐含着一些计较之念,不像“相去日已远,衣带日已缓”,在外表上写的只是衣带日缓的一件事实,内中却含有一种尽管消受也毫无反省、毫无回顾的意念。倾吐如此深刻坚毅的感情,却出以如此温柔平易的表现,这就更令人感动。

从前读柳永的“衣带渐宽”句,总为那掷地有声的“不悔”而感动。如今看了师徒二人的评论,方知问题也正出在那“不悔”上。当你说了“不悔”时,其实你已经计较过了。终究不如无丝毫计较的句子来得更加温柔敦厚。故而《古诗十九首》从情感上更加是上品。

顾先生谈诗,竟通至时间一切艺术乃至人生的门径。

恋人相爱,得有自然生发的情感,勉强自然是不成的。然而爱之弥深,人又生出各种怨念,计较起我爱得比你多,你爱得比我少来。至情至爱不计较世间任何,《牡丹亭》中杜丽娘,为情可以生、为情可以死,上天入地、化魂化鬼,她又有丝毫计较过:这个书生懦弱的逃遁、无力的双手根本无法负载她这样厚重的爱情。而她,也正应了《红楼梦》中林妹妹的说辞“我哪是为你,我为的是我的心”。当我们开始计较起来,只能说爱得不够深沉,哪怕我们计较的结果是“不悔”。

如今看顾先生的文字,看的是诗歌,看的是人生。又或许,这些终究是相通的吧。

然而,叹息自己腹中积淀实在太少,难有被瞬间点化的痛快。

如他说,诗歌之美与音节字句甚有关。

篆香不断凉先到,蜡泪成堆梦未回。

原稿“先”字为“初”字,而“初”字发暗、发哑。余作诗主张色彩要鲜明,声调要响亮。“初”字不冷不热,用在此处不好。而若小杜“豆蔻梢头二月初”之“初”字鲜嫩,用得好。“梦未回”之“未”字原稿为“欲”字,“未”字去声,“未”字较“欲”字鲜明、响亮。

这完全就是作诗做得多了积淀下来的经验,其中幽微的变化、曲折的琢磨,一字一音的掂量,不是我这样从来没有创作经验的读者能明了的。书中太多经验老道、目光犀利的评论,一点即透,作者不再指手画脚地多说,你只得凭着积累、悟性自己去悟,得几分便是几分。看这种文字,是会蓦地之间让人领会什么的。

如他又说

人之聪明写作时不可使尽,陶渊明十二分力量只写十分,老杜十分力量使出十二分,《论语》十二分力量只使六七分,词中大晏、欧阳之高于稼轩,便因力不使尽;文章中《左传》比《史记》高,《史记》有多少说多少。

评得忒有意思,但何解?

另外,先生还是喜欢以二元论法将诗歌的格调拆分为二,这一点是我自始至终都是比较隔膜的。非黑即白、非阴即阳的思维方式随处可见。

中国文字可表现为两种风致:一、夷犹。二、锤炼。

自我中心的路径有:一、吸纳的,二、放射的。吸纳——静;放射——动。动中之静是诗的功夫,静中有动是诗的成因。

今天学生给我发短信:昨天经过你的办公室,看到办公室没人,就你桌面开了盏小台灯。你一个手端咖啡,一个手拿笔,低着头用功。

我想当时定是在看《驼庵诗话》了。自己想想都觉得有趣。