空海与断舍离读后感锦集

《空海与断舍离》是一本由【日】山下英子著作,民主与建设出版社出版的平装图书,本书定价:45.00,页数:240,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《空海与断舍离》读后感(一):空海与山下英子

再次感谢舒子的督促和“逼迫”,才能时断时续的拿出这本书继续读,生活告诉我无法把自己读书放在第一位,所以,读书闪到一边去了。舒子的提醒时不时的告诉我不能找借口,要继续,像空海远涉重洋,来大唐学习佛法,又冲破艰难险阻回国传播,这是一种何其的魄力和追求,同时成就了佛法在日本的地位,影响了一辈又一辈诸如山下英子这样的人,或许根本不沾边,可是佛的应用,遍布日本各地以及每个人的生活角落,如生活认识,建筑设计等等。家事断舍离直接影响了我的生活方式,而这一次我更是冲空海来的,认识空海是从日本书法三笔三迹而来,想去认识另一面的空海,看看到底怎么跟断舍离扯上了关系!

《空海与断舍离》读后感(二):断舍离是一种生活方式,是一种自我探索之法

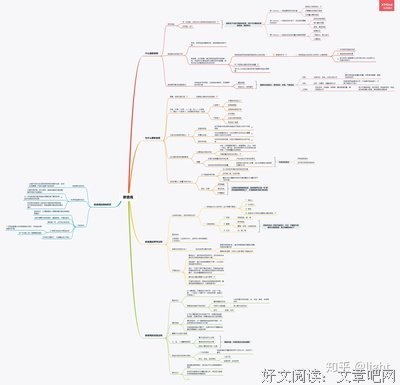

《空海与断舍离》也是《家事断舍离》的作者山下英子所著。《家事断舍离》着重讲述断舍离作为整理术的实际应用,《空海与断舍离》则着重讲述断舍离作为生活方式、生活哲学的应用。 断舍离是放下执着心的生活哲学。大多数人并未察觉,过剩的执着心,多余的执着心,是对自己的一种消耗。衣柜里置之不理的衣服,家中从未发挥作用的物品,都是执着心存在的证据。这些执着让我们的环境变得杂乱无章。 山下英子在书中一再强调环境与心境互为表里 ,“心若存污秽,环境也混浊”,断舍离通过调和环境从而达到内心的调和。实施断舍离之后,内心才会变得轻盈。 实施断舍离,也是自我探索的过程。越来越多的人浅显地认为断舍离就是扔东西和整理东西,事实上,断舍离并非提倡丢弃物品,而是一个审视自己与物品关系的过程,是探索自我真实需求的过程。在此过程中,必须仔仔细细地观察自己的内在与内心,面对物品时需要主动思考,“这对现在的我来说,是必要、适宜、舒适的吗?”这种思维方式帮助我们取舍物品,发现执着之物即可将其舍弃。 其实,不仅是对物品的取舍选择要问自己这个问题,深入到人际关系、自身的执着等方面,更应该不断问自己这个问题,以“此时、此处、此身”为标准,以“必要性、适宜性、舒适性”为原则,来进行取舍。 在一次又一次的审视与取舍中,我们会更加了解自己的真实需求,抛弃心中的芥蒂,抛弃对人或物的固执,抛弃束缚自我的观念,改变杂乱不堪的居住环境,改变散漫无度的生活,将真正美好的、心仪的人、物置于生活的中心。

《空海与断舍离》读后感(三):当断则断

“衣服不穿超过三年,可以打包送给他人 如果一直搁置它会产生怨气,影响你的运气。”

看了《断舍离》,重新审视了自己的消费观,买了很多无用之物。

最近在消费上已经慢慢的做到了断舍离。“你留存的记忆越多,就意味着未来可以伤害你的越多。你留存的记忆越细致,越容易铸造出一个思维的牢笼,困于其中,越陷越深。”这才发现,自己只是做了最浅的表面学习,精神上依旧没有做到断舍离,记得心灵篇有把三种不扔东西的人归为三类:一是逃避现实型、二是执着过去型、三是担忧未来型。

对号入座,自己全占了。从现在开始应该要学的是扔掉那些不好的记忆,把自己从思维的牢笼里解救出来。不再执着过去,也不再为未来而担忧,珍惜现在所拥有的,把握当下才是关键吧。

这本书虽然看起来很简单,就是让你收拾屋子,扔掉不需要的东西,心灵也一样的,需要净化,而不是堆满了垃圾,压着还不舍得丢,感同身受,每次在丢无用东西,垃圾的时候,觉得很舒坦,看到家中乱乱糟糟的时候,有想要收拾的冲动。

空间层面的整理从而升华到心灵的整理,让人心在杂乱的世界里通过整理得到洗涤最终豁然开朗。作者提到为什么人总是难以舍弃?因为是把事物以未来时序展开想象,却错乱安插到当下生活。而断舍离表达的是"现在“出发的时间轴,从物品角度序写,只留下"当下"需要的物品,通过舍弃达到一干二净。如果你想要在小小的整理房间的举动感悟人生之道,这本书就可以推荐给你,因为它还提到了我很感兴趣的部分即断舍离改变“气”“运”,因为当你内心一干二净无杂物时,正能量磁场自然会影向生活。所以明天我要收拾房间,给自己来一个“断舍离”。

所谓“极简主义生活”,就是要求我们尽量排除一切没必要存在的东西,舍弃不是自己真正需要的东西——包括身边的物品,做事的流程、沟通的环节等等,从而迅速找到应该去珍视的东西,让自己彻底实现“不为外物所累”。在这个过程中,你的时间会变得更充裕,精力更加充沛,内心更加安宁,身体更加健康,最终真正感受到久违的幸福。

《空海与断舍离》读后感(四):放下执念,遵从本心

继山下英子十来年前写出《断舍离》之后,断舍离的思维方式和行动迅速风靡全世界,在互联网上尤为流行。最近,断舍离系列又迎来了续篇《家事断舍离》和《空海断舍离》。(值得注意的是,《空海断舍离》并不是山下英子一人完成的作品,而是和永田良一合著的。)

如果说《家事断舍离》还是如何实地践行断舍离的一本操作手册,可以按部就班地照做。那么《空海断舍离》更偏向于是一本心灵的指引,既阐述了山下英子本人如何开始进行断舍离的心路历程,又引起读者的一些思考,了解断舍离的深层含义,即——断舍离绝对不是简单地扔掉东西,而是正确面对物品、面对自己内心的执念。

老实说,打开这本书之前,我是有很大疑虑的。对佛学毫无了解,真的看得懂吗?

书名中的空海,是日本家喻户晓的历史名人,但对于中国读者来说,则是非常陌生。也许看过电影《妖猫传》的小伙伴还对片中奇怪的日本和尚有一些印象。空海本身就汉学底蕴深厚,作为遣唐使团的成员之一,漂洋过海来到繁花似锦的大唐,拜惠果为师,两年后惠果大师圆寂,空海带着大量佛经以及中国诗作回到日本,在高野山创立了真言密宗。在日本人的心目中是传奇般的人物,亦人亦神,无论建筑还是医学无所不能。

他才华横溢,著作等身,我等凡夫俗子想读懂还真的是困难重重,本书介绍了空海的生平故事,并且摘取了空海理论中的吉光片羽, 从简单易懂的语音和实际的例子,深入浅出地阐述其中断舍离的道理。这样,即可以更深入地理解了何为断舍离,也能从中一窥空海大师的思想。也许大师也不是那么遥不可及。

总之,本书从简单的对物品的断舍离,升华到禅意的生活方式,升华到在这个物欲横流的世界里对自己的心灵,对生活中的方方面面重新审视,放下执念,对私欲断舍离。只有手中空无一物,才能接纳万物。只有对空间进行大扫除,才能最心怡,最美好的事物置于生活的中心。只有对身心进行断舍离,才能将最重要的事,放诸于核心。

所以,从这个角度说,即使读不懂,即使不同意他的观点,也没关心。只要遵从自己的内心,相信就一定有所收获。

《空海与断舍离》读后感(五):精神层面的 断 舍 离

在看完家事断舍离之后,转过来看了空海断舍离,行云流水般品读着;此书写的更多的是四位男士对山下英子所带来的支持,并对于她所带来的升华,以此为基联系到1200年前的空海。整篇围绕这段,将美好之物置于中心 所见、所闻、所触,将造就我们自身。将心仪之物、美好之物,至于生活的中心吧!杂乱不堪的生活,只会让人散漫无度。立行扫除之举吧!这篇被认为是“拯救现代人的建言”,作者在她学生时代之时便幸运的邂逅了断舍离,那会儿大家的人生都是充满了不确定与不稳定,初尝断舍离之惊奇。我们现在也是这样,又有多少人会真正的少量保留物品,或者不保留,仅仅保留自己所需的?要时常保留一种舍弃身边多余物品的习惯,这样才能在漫漫人生路上时减轻一些负担,减少一些不确定性。在瑜伽的境界之中,分别有十个阶段(禁戒 劝戒、调身、调息、制感、执持、禅定、信仰、三昧、佛性、法悦、)完成最终的生命寄神的概念:利他,爱行,自利。通过这十阶段,方可真正体味到瑜伽的内涵。

在第二章中详细介绍了空海的一生,通过介绍空海废寝忘食的求知欲,导致了他在学习中的故事。离开大学的空海大师遁入佛门,在肩负国家重任而入读大学寮,却在毫无正当理由的情况下退学而去。世人误解他任性妄为或是背叛国家,也是无可奈何之事。但这位空海大师在后来他自己的书中铸造了一位人物,用来反驳。后来的空海通过种种方式作为遣唐使赴唐,期限是20年。在现今的我们来看,一个人前往另一个国家20年,在东渡遣唐时的四艘船里,还有一位后来在日本密教推动者之称的最澄。空海文笔之好在他们船只出现问题被沿岸居民扣押时,得以充分体现:在抵达我国岸边时由于风浪的侵袭,导致船只破坏,一度被居民认为是海盗,在空海利用其出色的文笔,与唐朝人民取得良好沟通,并让他们得以信任。在大唐,空海认识到了惠果大法师,并从其中学习到了密教奥义,再次其中;在师傅辞世以后遵从师傅之遗愿与遣唐第二年回到了日本开坛讲法。书中后部对瑜伽有了鲜明的概述,让我这个瑜伽门外汉有了更深的了解,此瑜伽并非我们所锻炼的瑜伽,其共有十个阶段,每坚持完成一个,方能拥有抵达下一阶层的资格,最终达到生命即神的境界~ 絮叨话不多说啦,多多品读咯~

《空海与断舍离》读后感(六):《空海与断舍离》:断舍离的精髓不在扔扔扔,而在“物我关系”

断舍离的鼻祖山下英子,最开始坚定断舍离的想法,是因为一次禅房体验。只有榻榻米和纸拉门的朴素房间,点燃了她内心对事物,对空间,对生活的新理解,也让她找到了将断舍离做到极致的最佳范本。而她这次体验的所在地,正是在高野山,弘法大师空海修行的地方。

这本《空海与断舍离》,讲述的便是空海对作者山下英子的启迪,以及她提出的断舍离和空海思想的关系。

相比其他系列的断舍离,这本书的笔墨更侧重于深层面的理念和思想。而这些略显抽象的内容,我认为,其实才是断舍离的精髓所在。

空海的一生

空海是谁?如果看过《妖猫传》,一定会对里面的空海和尚印象深刻。

对,这里的空海,就是唐朝时来到中国的日本遣唐使,后来被密宗大师慧果收为徒弟的空海。

空海出生在郡守家庭,有个担任皇室教师的厉害舅舅。18岁那年,空海就已经成为了大学寮的学生。不出意外的话,空海毕业后就能走上顺顺当当的仕途之路。

不过,一心追求真理的空海却发现,做官并不是自己想要的。他清楚地认识到自己的内心,并为此顶住极大的压力,遁入佛门,去寻求自己真正渴望的道路。

断舍离,就是戒掉贪欲,回归内心的真我

空海在《十住心论》中谈到不悭贪,意思就是,不要贪得无厌。

不贪,就不会总是想着把东西占为己有,不贪,就容易割舍掉心中的欲念,使自己从泛滥横流的物欲中抽身而出。

在第四住心中,空海也提出,事物的本质实际并不存在,人与万物只是在保持一种假象。这和断舍离对事物的认识不谋而合。

断舍离强调的,不是把东西扔掉,而是通过重新审视自己和物品的关系,将不必要的物品舍弃掉。

很多时候,我们无法放下物品,不是因为它们重要,珍贵,和我们有割舍不断的情感,而是因为我们的内心空虚而混沌。

渴望拥有,厌恶失去,想要将所有喜欢的东西都收入囊中,这是因为缺乏足够的安全感,想要用物品来填补。

而内心总是烦杂,情绪总是剪不断理还乱,也和房间总是杂乱不堪,断舍离虎头蛇尾,无法进行到底,呈现出了一定的映射关系。

得到后我们的满足,让这件物品失去了原有的价值。奢望得到更多的东西,转身追逐其它新事物,也让我们感觉生活疲惫不堪。

只有摆脱对物品的执念,用心挑选自己真正想要的东西,并对之负责到底,才能让生活恢复原本的轻松、美好和自在。

值得一提的“俯瞰力”

俯瞰全局,可消除不安与烦恼。这是空海大师经常说的一句话。

什么意思呢?简单来理解,就是看问题不能只局限在片面和当下,而是应该将其放到一个更大的时空维度,从而使自己能够立体、全面、客观地看问题。

“俯瞰”这个词,也被山下英子认为是断舍离中非常重要的一个能力。

在执行断舍离的时候,如果能够采用“俯瞰”的视角,从时间轴和空间轴多个维度看问题,也许就不会再纠结于:这件东西还有没有用?这件东西到底该不该丢?

《空海与断舍离》读后感(七):断离舍这门课

最近阅读了一本关于如何学习收纳的图书,文字非常简单,图片非常漂亮,边看边实践,光是厨房就清理出一堆闲置的物品,有点惭愧有点后怕,原来挂在嘴边的断离舍,可以把日子过得更上好,难怪朋友说,断离舍是治愈系,还有朋友说,自己的断离舍就是一个字,扔。

想着该如何更详细的了解断离舍的时候,身边正好有了山下英子和永田良一合著的《空海与断离舍》这本书。这是我第一次接触“山下英子”的断离舍理念,可她的《断离舍》《家事断离舍》等系列书籍,已经广受欢迎,今年66岁的她,是日本杂物管理咨询师。日本真是一个神奇的国度,事事皆学问,处处皆文章,日本人的认真,创造了一个又一个的神话,杂物整理这么细微的事情,都能做出一个庞大的市场。

“将美好之物置于中心”,“杂乱不堪的生活,只会让人散漫无度,立行扫除之举吧!”这是作者引用空海的大行满(指密教中在灵山修满1000日得到的称号。),作者试图通过文字,表达“断离舍”与日本古代高僧空海大师所创的真言思想的相似之处,对于我这样初接触断离舍理念的读者来说,学问太过高深,性灵,修灵太过玄妙,我是宁愿只抓取这一刻对我有用的要点便足矣,毕竟山下英子女士已经践行了几十年,她总结的经验,我做不到全盘接收,这不正是“断离舍”的一种吗?虽然在接触断离舍的学说的时候,我经常提醒自己,家事断离舍,负面情绪断离舍,负面人际关系断离舍,这些我都在努力中,可是千万别叫我把家里的图书也来个断离舍啊,我可做不到,我们全家人都喜欢看书,只恨时间不够。然而话又说回来,对于《空海与断离舍》这本书的内容,我选择对自己有帮助的来分享,活学活用了。

网上的资料先补充断离舍的概念。“断,断绝不需要的东西”,“舍,舍弃多余的废物”,离,“脱离对物品的执著”。关于“离”,我的理解更加佛系,人事的执著,该脱离的也尽快脱离,因为人生苦短又无常,不值得执著,放手和回头,都是岸。正如书中说言,“若因家庭暴力等原因而伴随生命危险,当然尽快做个了断为好。”“有一种妻子的情况更加严重,她们默默地忍受着丈夫家庭暴力,拒绝养家,无所事事,吃软饭等种种劣迹”,似乎有人误以为“断离舍”就是“扔东西”,其实它的本质是审视自己与物品的关系。这也可以应用到审视与他人的关系(人际关系)上,许多人通过断离舍成功建立了良好的人际关系(无论结果是分道扬镳还是-重归于好。)

打算分享《空海与断离舍》,我犹豫了好几天,等于主动把一块石头压到自己的身上,一会儿想到自己的家事杂物并没有很好的断离舍,一会儿又觉得可能我的分享很差劲,但是当这一刻把自己的所想分享出去,所有的焦虑都消失了,这不就是一次很好的断离舍体验么!

只有自己强大,方能正确的践行断离舍,山下英子的学说,只不过是一个引路人的角色,路始终还是靠自己走的。

《空海与断舍离》读后感(八):断舍离更空灵

《空海断舍离》。这本书一开始给我很多迷惑,我不知“空海”二字何解。不得已去百度了一番。原来“空海”是一位僧人。(这里差点给打成了“圣人”)

断舍离脱胎于日本冲瑜伽,而冲瑜伽来源于印度佛教。空海是日本真言宗创始人,真言宗传承于中国佛教。中国佛教与印度佛教同根同源。空海思想与断舍离有同一的理论思想。

空海与断舍离评价人数不足【日】山下英子 / 2019 / 民主与建设出版社空海其人,俗名佐伯真鱼,灌顶名号遍照金刚,谥号弘法大师,日本佛教真言宗创始人。曾于公元804年到中过长安学习密教,传承金刚界与胎藏界二部纯密。曾被授予八代祖。

读这本书,要从两个点切入——断,和空。

断,是来自断舍离的建言;空,是来自空海生活方式的建言。

其实书中是以空海思想结合断舍离的理念来给我们做出的总结和教化。

个人比较喜欢书中对于人类的欲望与烦恼的解释。断舍离是为了拯救物质泛滥的现代社会,为世人带来丰盈的心灵,而非丰富的物质。但其实无论佛祖还是空海都从未谈及“舍弃欲望”或者“斩断烦恼”。反而是要我们客观的认识到这些运动的表象,观察它,接受它。自然而然的积累善行,让我们的心境得到升华。唯有打开心结,才是真正的断舍离,犹如空海般的通透,畅快。

断舍离是整理,又不是整理。

现在的我们面对生活琐事,还有心灵上的羁绊都感觉痛苦万分,甚至不堪其扰。那么断舍离的概念就可以带给我们新的思想和方法,带我们走出迷沼。其实它并不是单纯的舍弃,而是要我们去思考,去感受。通过整理和舍弃去感受断舍离才能达到更深的境界。

书中后半部分大量的介绍了空海其人。通过空海的感性和理性,去搭建空海式的断舍离。

将美好之物置于中心。

所见、所闻、所触,

将造就我们自身。

将心仪之物、美好之物,

置于生活的中心吧!

杂乱不堪的生活,

只会让人散漫无度。

立行扫除之举吧!

——《性灵集》

本书通过讲述空海大师一生的修行经历,将“断舍离”的精髓与空海大师生活方式进行类比,从流传千年的禅意哲学里找到“断舍离”能契合大众生活的思想根基。

希望我们都能通过断舍离去改变自己的思考维度,去更新自己的思维和状态。在现代社会中,完成更美好的人生。

《空海与断舍离》读后感(九):止息杂念、回归自我 ——读《空海与断舍离》

人不如物

近些年,”断舍离“很热、很潮。当下,物质就如信息一样日趋蜂拥,家家衣橱爆满却无力处理,无用之物耗尽精力的生活空间人人苦恼,收纳已非仅家庭主妇关注的“丢弃类整理术”话题。

打开衣橱,溢出来的衣物让多数人苦恼不堪,换季的收纳整理,仍旧会把大多数继续归位堆积,因为总想着“或许还有穿的时候”、“这件挺贵的”、“说不定哪天流行又回头了”……看上去,我们拥有物品,本质上是物绑架了人。以物为轴心的思考方式,让人深陷烦恼而不知开外天地,被物所累而不知自由,终究是到了“人比物贱”的境地。

面对,而非丢弃

本书不是社交媒体随处可见的那种家庭收纳技巧,关注的是内心、物品和空间之间的关联关系,书中提到的“断舍离”,更像是审视自身与物品关系一种方式,跳脱后的环境优化。作者在书中表达了愤怒,被物质绑架的人类安于现状而不自知,这是多么可怕的状态啊。这也是作者写本书的源头和初衷。

本书倒是颠覆了我以往对断舍离的理念,并非是丢弃物,首要的是面对以及正确认识我们曾选择的物,就如世人人人都会苦恼的诸般事务,要解决麻烦的方式是面对而非逃避或丢弃。无论人还是物,都值得怜惜。凡事存在的,都值得我们温柔以待。

无常

一统间域,将时间、空间和人融合,身心与环境统一。

关于断舍离,书里给了答案:

物,是时间、空间与人的集合。

断舍离,是审视物与“人”本身的关系。

断舍离,是自己创造“空间”。

随时间变化,物与人的关系在变化。彼时必不可少或珍贵稀缺的物,此时可能可有可无、甚至累赘。基于这种瞬息万变的变化,通过断舍离俯瞰时间、空间与人的关系,不断对空间环境进行破坏和再创造,达到优化环境和身心的目的,这是种生活哲学、智慧、思想。关于变化,众所周知“唯一不变的是变化”,断舍离蕴含的道,和古老中华民族“变则通、通则久”如出一辙,和佛家“无常即万物,万物皆无常”道理相通。

生活启示录:审视关系至关重要

身心合一、异本同源,通过观察一个人的居室环境,可以大致推测住此人的兴趣、爱好、品行、思想价值,甚至可以看到他的过去和未来。想作为身心自由之人,居室环境的改变应该是首要步骤了。以物窥人,或许有些片面,但不乏也是快速认识或识别人的一种有效方式。

真正的自由,源自舍弃、放下。无论是人事物,均不过于沉迷或执着,内里方能归于平静,身心才能重获自由。如作者所言:无执着之地,万物皆生。唯有彻底舍弃,真理才能进入。

凡人的乐趣

我很赞同书中“半圣半俗”。我乃凡人,亦或有颗向往自由之心,即一半柴米油盐酱醋茶,一半琴棋书画诗酒花。

修行,并非一定要遁入空门、遍寻高人或造访圣地灵峰,作为一介普通人,尽可能在平淡寻常的日常里保持清静。

日常生活的家务劳动,也是一种修行,从一种生活任务和烦恼,转化成可以沉迷其中的乐趣。作者提出,断舍离并非什么高深大法,人人可习得且做得好。实践断舍离,就是一种小我的修行方式。

神清气爽的居住环境、富有“神秘感”的生活空间,这赖以重复、机械、单调且“俗气”的家务劳动。亦或通过不伤身体的姿势打坐冥想,对帮助找寻当前的困扰或疑惑有些许实用意义。环境调和则身心调和,内心调和则环境调和。

关于空海,有意思的一些经历

书里还接受了空海不同寻常的生平,还有他留给世人的珍宝——有意思的观点。比如:观心,明星入口。书里还介绍了空海来中国的“留学”经历,很有意思,建议大家可以取书来读,很有趣。从这本书里,可以看到日本文化的缩影,日本文化脱离不了印度和中华文明,像是印度文明借由中华文明传入日本后,融合发酵成如今的日本文化,印度和中国少了哪一样,都无法成就今天的日本。

空海的十戒,关于身业、口业、心业,这是佛教文化,不难发现,和其他宗教如出一辙,均是教人向善。

日常纠错

瑜伽,与宇宙结合的意思,可以解释为“对内心活动的控制”,并非诸如体操类的“技能”代名词。

断舍离,区别于极简主义。断舍离是留称心可心之物在身边,打造被称心之物围绕的环境;极简是要剔除一切,仅留最小限度的物。后者否定物欲,前者,提倡巧妙控制欲望,二者完全不同。

书里介绍口很多断舍离的具体实践,有困惑的朋友可以拿来细读,很实用。从思想上实现断舍离,而非收获“整理技能”。

《空海与断舍离》读后感(十):色即是空

依稀记得,初识空海大师是在初中的历史课本。作为遣唐使的一员,从草书中获得灵感创造出了平假名。所以本书我就直接从第二章看起,介绍了空海的一生。他也是位书法家。从小不走寻常路。不循规蹈矩。遣唐使也并非官方指派。作者山下英子也是在一个偶然的机会。拜访了圣地高野山。到那里像翻阅日本1200年历史的教科书。从中和与瑜伽结合创立了断舍离。舍得舍得,有舍才有得,囤积也是一种病。怀旧惜物,物尽其用。分享共享,循环环保,师法自然,人人为我,我为人人。2017年,有一部妖猫传。也是讲的空海的故事。但是评价好像不是很好

空海法师在中国唐代,带回日本的雕塑,经卷,绘画,在日本,“大师”一词多专指空海。日语中就有一句格言:“弘法夺‘大师’之名,秀吉夺‘太阁’之名,玄奘夺‘三藏’之名”(大師は弘法に奪われ、太閤は秀吉に奪わる,そしてまた三蔵は玄奘に奪わる)。日本密宗有三支,汉传唐密由空海传承,他在弘仁七年(816年)在高野山创真言宗,称为“东密”;由最澄传承的一支引入到天台宗中,称为“台tāi密”;还有一支由叡尊引入律宗。

高野山真言宗后来逐渐分为小野、广泽二流,从此二流又分化出大量分派,大致可分为新义、古义二派。

从佛法中感悟生命,佛系的对待生活中的点点滴滴,不人云亦云,不轻易发怒,不计算人家的恶,凡事包容。