无情之战读后感1000字

《无情之战》是一本由[美]约翰·W.道尔著作,中信出版集团出版的平装图书,本书定价:68.00,页数:440,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《无情之战》精选点评:

●材料丰富,分析深刻,日美之间想象中的对方,都是低下庸俗,第三部分让我有点多想,太阳底下没有新鲜事,另外说一句翻译也不错

●妖魔化敌人,是让士兵变得残酷无情的最好方式之一。

●科学是种族歧视的根源。激进的民族主义是战争的根源。

●以二战中美国和日本的种族主义疯狂为切入点,双方在宣传和实际战斗中,通过将对方去人格化和污名化,让战争决策和作战带上了原始的疯狂色彩。

●材料和分析太扎实,翻译也非常用心。

●过于相对主义

●可读性远逊《拥抱战败》。唯一吸引眼球的的叙述是美军还搜集日本人的肢体,头骨,还有骨头制成的裁纸刀作为纪念品。

●种族歧视,刻板效应将伴随人类很长时间。

●日军士兵,尤其是刚入伍的士兵,他们嗜好以上级对待他们的方式侮辱非日本籍的亚洲人,他们在将自己所受压迫转嫁给别人时,又夹带着种族傲慢。

●是我喜欢的题材,但翻译着实有点蛋疼~

《无情之战》读后感(一):无情之战

最近听到一种骇人的观点:胎儿无论多大,只要还在母腹中就不是人,因此可以随意堕胎而完全不必有任何情感或良心负担。那么,如果在战争中,把敌对国国民(军队和平民)塑造成非人的形象,会对战局有着怎样的影响?美国历史学家约翰·W.道尔的《无情之战:太平洋战争中的种族与强权》回答了这个问题。

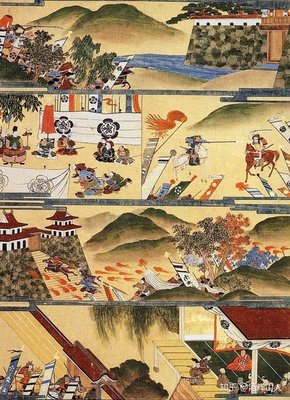

本书初版于1986年。道尔打破了当时史学研究主要依靠正式文献和战争报告的藩篱,将关注的重点放在大众传媒,如流行音乐、电影、漫画、畅销书等。从这些非正统的史料中,道尔还原出二战期间西方国家与日本如何互相矮化对方,这些种族主义话语又如何与种种暴行互为因果,最终促成了战争的冷酷与无情。

道尔的探索并未止步于此。他进一步指出,即使战争早已结束,种族主义话语并未消散,而是换了一种方式继续潜伏在我们身边,伺机而动。为了让历史不再重演,后冷战时代的我们仍然有必要跟随道尔的步伐,翻开尘封的旧报刊,了解种族主义与战争的关系。

无情之战:太平洋战争中的种族与强权 [美]约翰·W.道尔 / 韩华 / 中信出版集团 / 2018-12

子扉我 2019年早冬 申城西楼

原载回响工作室微信2019年1月15日,发表时有改动

《无情之战》读后感(二):日本与欧美的恩怨纠葛

近代日本的大门是被以美国为首的西方列强打开的,善于学习的日本人在经历了十四年的沉沦后猛然醒悟奋起直追。但同样,在学习西方的主流下掩盖着与西方抵抗的暗流。"脱亚入欧"论其本质并非是想要加入欧美,而是在追求强,因为当时的欧美是国际秩序的主导者,东方国家却闭关自守不愿进步,一向崇拜强者的日本在近代史上选择了与西方列强共进退。学习西方,追赶西方,最终超过西方,这才是"脱亚入欧"的本质。

曾经看过中国拍摄的《大国崛起》虽然对于历史的研究过于简单,但还是有值得注意的地方。看到道尔的这本书和他另一本《拥抱战败》才发觉,对于日本我们好像从来不曾好好了解过。日本的崛起并非简单的慕强,得到强者的扶持,看似温和友善的背后残酷的事实往往被大多数人所忽视。

日本可以称得上是西方最聪明最优秀的学生,可即便如此,在她的西方老师眼中这个黄皮肤的国家永远是个外人。在西方对待日本较为温情之人看来,他们习惯于将日本浪漫化,称其为玩具王国,日本娃娃或者天真稚嫩的孩子;另一方面,则是刺耳的东洋岛国照猫画虎,极力模仿西方人的猴子。当然,这并不只是西方对日本的看法,在随时随刻,这种事情思想可以加到所有有色人种身上。

珍珠港事件激发了美国人潜在的反日情绪,即使他们极力避免将太平洋战争称作种族战争,但并不代表他们对于同处同盟国阵营的有色人种是平等对待的。只不过在反日情绪弥漫整个西方世界下,对所有有色人种的种族歧视和高高在上的白人至上主义被暂时的掩盖了起来。

当然日本不仅只是种族歧视的受害者,日本政府领导人本质与西方领导人没有特别大的差别。他们都是种族主义者,他们都是帝国主义国家,只不过为自己的国家谋取利益的方式不同而已,当然,西方的种族歧视要比日本更加严重和刻薄。

日本的种族偏见在于抬高自己,哪怕是去贬低其他国家时也多批判其国家领导人而非整个民族,并且为这种贬低留有一丝转换的余地。而西方的种族偏见在于贬低别人,更有甚者在以科学的名义下冠冕堂皇的将其他民族至于劣势地位,并赋予敌人非人化的宣传。既然敌人都不属于人类,那么他们的所作所为不过是消灭害虫而已,是可以理解的,是正义的。所这样,自诩为民主国家的西方在种族偏见下谴责敌国大肆屠杀百姓,而他们实际上也做着相同的事。

很可惜,中国的学术界似乎并没有人关注种族歧视这个问题在历史大事件中的影响,更不用说是以批判的眼光公平公正的看待这段历史。历史是一面明镜,只有真诚相待的人才能成为一名出色的受人尊敬的学者。

《无情之战》读后感(三):隐藏在正义大旗背后的种族主义

提到二战,纳粹和日本的种族主义往往被大批特批,可是回顾那段历史,真的只有纳粹对犹太人有偏见吗?盟军就代表着种族平等吗?这本普利策奖获奖作者约翰·W.道尔的《无情之战》就对二战中太平洋战争的种族主义进行了介绍。

全书从种族战争概述、西方视角、日本视角和总结四部分展开。先回答一下开篇的问题,纳粹的种族灭绝不限于犹太人,法国、波兰、罗马尼亚等国的公民也积极参与了种族灭绝,相关的书推荐一部《邻人》。美国和日本互相都展开种族主义的宣传,相互抹黑,种族平等其实到了战后也没有真正推行,要不然也不会有马丁路德金在60年代的演讲了。

由于新式武器的发明,杀伤往往在视距以外,对战争的感知仿佛拉远了,为了战争动员,各国政府往往采用种族宣传来丑化敌人,日本一直以来宣传自己是亚洲或黄种人的解放者,在一些前殖民地还很有市场,比如印度和缅甸,还有印尼的AAA运动,但是日本在赶走西方人后,执行了他们的秩序,将种族分为支配民族、友好民族和依附民族,本质还是殖民主义。美国则通过好莱坞,拍摄电影把日本人描述为残暴未开化的,比如《我们为何而战》、《认识你的敌人:日本》,题外话一句,现在好莱坞依然是服从于政治的传声筒。日本最终得到了比纳粹更多的仇恨,一方面是因为他们确实做了很多更加残暴的罪行,另一方面,纳粹施暴的对象多数也是英美不认同的民族,比如东欧人和斯拉夫人,在集中营被解放、大量报道之前,英美领导人早有情报,但是却不以为意。

在西方人视角中,日本人有很多形象,猿人就是其中之一,山下奉文闪击马来半岛,英军无法理解,就传出了他们是猿人,从一棵树荡到另一棵树来实现令人震惊的行军速度。到了歼灭战阶段,日本人又被比喻为老鼠,盟军采取燃烧弹时,心里类比为灭鼠等清洁活动。除了比为动物,小男人也是一个称号,西方媒体往往蔑视日本的制造能力,其实在太平洋战争大放光彩的零式战机在1940年的中国战场就参加了实战,陈纳德还根据飞虎队的作战记录提供了大量情报给军方,可惜不被重视。当太平洋战场日军占优后,小男人变成了超人,起源于“黄祸”的恐惧心理又蔓延开来。在此部分还提到了老罗斯福对于印第安人的看法,赞同西方人对印第安人的观点,最邪恶的牛仔也比一般的印第安人有道德原则。麦克阿瑟的父亲是印第安战争的著名将领。

“黄祸”经典形象傅满洲对比西方的种族主义观点,日本人有所不同,西方人往往是贬低对方,日本人则会抬高自己,比如他们自称是神的后代,神武天皇在2600年前就建立了国家,“大和”是“伟大的和谐”,“神武”是“神圣的武力”。通过自我控制和自我牺牲,他们实现了道德和精神上的净化,这种思想也让他们创造了玉碎的说法(“玉碎”这个词来源于《北齐书》的宁为玉碎不为瓦全)。随着战争的进行,日本也开始丑化他的敌人,比如蒋介石就被描绘为丘吉尔牵着的大猩猩,西方人都是恶魔,日本传统文化中的桃太郎逐渐成为战争宣传的主角,桃太郎战胜魔鬼就像日本战胜敌人那样。著名日本小说家太宰治也发表观点,他“渴望将兽性、麻木不仁的美国人打的一败涂地”。在社会达尔文学盛行的那个时代,日本人也通过各种“实验”证明自己的纯血和高贵,以日本为中心提出新的地图学,把民族的血液播撒到国外但是不要和其他种族混在一起,所以虽然日本有大量国民宜居占领区,但是他们往往居住在“日本町”并尽量禁止与当地人的通婚。

很多看过《菊与刀》的人都了解美国为何制定了日本占领政策,这里不多赘述。在冷战背景下,媒体迅速转向,猿人的形象变成了聪明的家养宠物,小男人或者小孩变成了好学生的形象,麦克阿瑟也多次演讲将日本人比作12岁的孩子,以至于一些崇拜者感到尴尬,放弃了在东京湾竖立一座和自由女神像一样尺寸的麦克阿瑟像。虽然战争结束了,但是种族的偏见只是被隐藏起来,转移了战场,在美日贸易失衡后,打压日本成了国民娱乐,甚至有个参议员把日本车占领美国市场比喻为经济上的珍珠港事件。日本评论员也开始类似宣传,比如纯血民族制造质量稳定且上乘的产品,中曾根康弘还提出“一个国家、一个民族、一种语言”来宣传爱国精神。

美国青年的“爱国行动”回顾战争是为了理解过去而认识现在,种族主义是可怕、充满危险的,它非常容易煽起愤怒和唯我正义的烈火,这应该值得所有人警觉。

首发于个人公众号,欢迎喜欢的朋友关注:

《无情之战》读后感(四):二战的太平洋战争是一场种族战争

二战的太平洋战争是一场种族战争。

其特点主要有两点:

1、亚洲战场上,双方都使用大量的映射攻击性词语the racist code words来制造和强化对敌方的种族偏见。例如英美强调日本人的“亚人性”subhuman;日本人强调自己的“纯净”、“合适位置”与欧美“外来者”“恶魔”。实际上,这些种族羞辱词,已经不仅仅是关于种族,根本上代表了自我与他者的刻板印象。

2、亚洲战场超乎想象的残忍,而对战场残忍程度的渲染又成为战争的一部分—激起更大的爱国与战斗热情。对战争暴行和敌人残忍的宣传使双方都相信,敌人不可沟通,除了拼死一搏没有其他退路。

双方都使用了大量文宣工具:纪录片、作战手册等,宣扬充斥着种族偏见的敌方形象。

在宣传过程中敌方怀有的刻板印象与己方自我颂扬的形象之间的共同点,加重了敌方对刻板印象的确定。

例如:英美国家和日本的评论者都同样地极强调日本人的“独特性”。

日本的领导者再三重申大和民族的独特品质。日本的敌人也很愿意在最笼统的层上认可日本理论家的观点——他们同意日本民族是“独一无二的”,尽管其独特性体现为野査和残暴。

正因为宣传中种族主义的本质,关于日本人和西方人都具有的共同特征、相似的行为和共存的愿望,双方的宣传机构范围都不置一词。

亚洲战场的残忍与对残忍的宣传相互促进。综合了历史性遗忘、选择性报道、集中宣传与一场真实野蛮战争的社会背景下,暴行、战争罪行对种族和文化偏见的传播起到了重要作用。

然而,这样的偏见其实在暴行发生之前就已经形成,并独立存在于任何特定的事件之外。那些看似随意的语言表达一一布菜梅将军关于自己人无限的优越感,呼吁消灭无人性的日本人,宣称日本人是猿猴类和害虫;或者日本人关于他们的净化,以及他们所呼吁的严惩残忍的敌人或杀死英美恶魔,这样的语言表达在事实上根本不是随意一说。它们隶属于西方与日本文化中存在了数个世纪的认知网,而暴行只是用来证实这些认知的有效性。

欧美盟国宣传的日本形象主要为猿人、虫子、野蛮人、小男孩、超人、疯子

核心为“非人化”+“原始主义”+“幼稚”+ 疯狂

一个重要例子在于盟国对德日的不同看法。

对德国,存在“好的德国佬”这种概念,而对日本没有。日本被视为一个整齐划一的整体。

另一方面,盟国认为德国是背离了某些标准,例如人道主义和平主义等;而日本是从来不知道存在这种标准。

实际上,欧美对日本的这一看法不仅是针对日本一个民族。在西方殖民过程中,对非白人的这种种族主义歧视由来已久,对印第安人、黑人、其他黄种人都是相似的看法。

日本对战争的看法与其种族主义表现则较为内向。

原因在于19世纪,日本人接受现代化的过程中,正好是欧洲科学种族主义快速发展的时期。因此日本人向西方学习的过程中十分尴尬——要么承认自己种族劣势,要么反抗自己的老师。

所以,虽然日本人也深受西方种族主义深刻影响但表现形式不同:西方种族主义习惯贬损他人,日本种族主义多抬高自己。

日本在对自我的认知中充斥着种族主义。例如强调自身的纯净性——万世一系;试图建立一个家长式以日本为核心的世界体系,为各个种族安排“合理位置”,日本理所应当成为“指导民族”。

关于纯净的概念也影响了日本“内部人与外来者”这一观念。外来者一般意味着混乱、疾病、污秽,因此要净化自身。

对于英美的形象,主要有野兽、野蛮人、魔鬼。魔鬼是最主要的一种形象,意味着:外来者、超人与非人。

亚洲战争中的高度残忍与血腥,一方面有赖于新媒体等战争宣传机器的全力开动,大大煽动了战争狂热情绪,提高了对国家资源的调动利用,同时也削减了对合法战争进攻目标的“传统束缚”——使战争变得更加百无禁忌。

另一方面也由于远距离武器的广泛使用+非人化宣传(拉大敌我之间的心理距离),使得战争参与者更容易精神麻痹,无视伤亡。

那么为什么战争结束后,军事占领的日本又异常和平?

答案之一是:双方都发现对方并不是所宣传的样子。美国人不是恶魔;日本人也不没有独立思想的战争机器。

另一方面,原来的双方种族主义式的仇恨下也潜藏着转化的种子。西方对日本所有非人化、野兽的描绘,也可以转变为待培养的宠物。

麦克阿瑟将日本人视为问题少年,一方面有问题,但另一方面也是可培养可教育的小孩子。

战争时期日本神经病般的狂躁、残忍,转身一变成为了待治疗的病人,而美国自动扮演起医生与心理治疗师的角色,需要帮助日本切除、治疗患病部分。

日本原来原始、小孩子、疯子的一系列形象都激发了胜利者作为文明导师、家长、医生的意识——更优秀文明的角色。胜利者对这一形象非常满意。

而日本人在战后发展出“输得起的失败者”这一观念,接受这种居于次要,臣服于美国的地位。只要世界体系证明是合秩序的,日本人也乐于接受。纯净与净化,也由战时的死亡与抵制西方享乐、颓废思想,转变为消除传统的封建主义、军国主义与陈规旧俗。

另一方面魔鬼可以是邪恶的摧毁者,也可能是严厉的守护者。日本文化中的魔鬼一般也是可以沟通,残留部分人性而不是纯然的非人类。因此占领的盟军也可以是严厉的守护神,用以规训人类。

从这样灵活的转化中,我们可以发现一方面,就算最激进的种族仇恨也是可以包含建设性的,没有不可解开的仇恨。

但另一方面也意味着种族主义不会轻易消失,它们可以轻易换上另一副面孔出现。战后,随着日美关系,国际政治的变动,两国形象又一次次的从天平两端来回摆动:温顺的宠物或者凶残的野兽;非人或者超人

同时敌人本身可以发生变化,但“敌人”的概念依然一致。从二战到冷战,原始、兽群化的敌人形象可以摇身一变从日本人变成了中国人。

种族歧视与仇恨比表面上看来的更广泛,不仅是关于种族,还已经扩展到对他者认知的这一更广阔的领域。种族仇恨的形象也从未真正的退出。它们潜藏在我们的文化基因中,不停乔装打扮一番后继续在当代出现。