《藏在木头里的灵魂》读后感摘抄

《藏在木头里的灵魂》是一本由佚名著作,北京时代华文书局出版的平装图书,本书定价:68,页数:248,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《藏在木头里的灵魂》精选点评:

●蛮好玩。传教士的科学分类法及其解释逻辑的局限性。清代建筑在高度程式化中翻出的无数花样。想象中的通天塔与铜雀台的古怪结合。

●古时候西方传教士在知识欠缺的情况下,对中国建筑的总结。全书基本都是插图,很多都是天马行空的感觉,看起来感觉就像是游戏里的建筑建模。

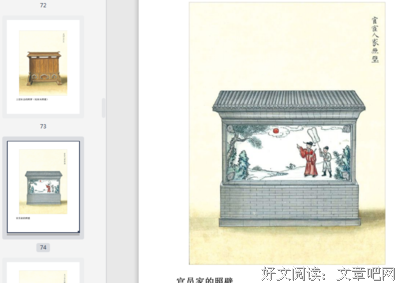

●171218 上参。可以想见圆明园的盛景。第一次对照壁产生兴趣。

●通过精美的图绘看出来作者的用心,可能很少看古装剧的原因吧,对那个时候的事物也一窍不通,看着这本书里各式各样的建筑样式,觉得很有趣味,作者分析的那个时代的封建体制,等级之分也在建筑形制上有所体现,有趣得很

●喜欢每一个图片,看着有种莫名的感动,仿佛可以想到很多故事。时隔经年,质朴的、繁华的、形态不一的建筑,留下的,毁损的、还有时间和人情故事。

●如果居室内的例子再多一些就好了~ 喜欢。买回收藏

●从学术角度(当然,我完全是门外汉)来看,本书自然是非常不严谨的,价值译者也说了,一是外国人眼中的中国;二是对200年前中国建筑的一个记录。书中不少图画确实令我开了眼界。待以后有机会补充过这方面知识后,再回看这本书应是种趣事。

●在看日本艺术的时候,高阶秀尔说,日本艺术融于日本建筑。其实中国的古建筑更是将艺术发展到了极致。书中的大型建筑结构画,带领我走进了艺术画廊般的建筑世界。于一幅幅图中,感受劳动人民的精神和富裕的审美。

●文字解说太少。镜花水月般的浮光掠影。

●时代华文出版,很权威专业的出版单位,传教士当时用手绘,有保存研究价值

《藏在木头里的灵魂》读后感(一):文字不多,贵在留图

这是一本十八世纪法国传教士整理的关于中国建筑的彩图集。 全书文字很少,很简略,也并非能说到点子上。 不过,好在通过对中国建筑式样的彩图,留下了昔日传教士对中国建筑工具、砖瓦墙、照壁、亭子、桥、塔、住宅、内宅、台的图样。

及如今日,其中的建筑工具之类对城市人来说已经陌生,部分建筑留存也并不多,翻看一下,还是能看到些不易见到的细部。

译者说,书中的“台”出自想象,个人倒不以为然。毕竟,许多书中提及台类建筑,虽然很少留存,也许正如作者所说,“那些纯粹为了用光鲜亮丽表现华美浮夸的建筑却都很短寿。”

《藏在木头里的灵魂》读后感(二):小木屋读书打卡

十八世纪的一个法国传教士的泛泛之作,画工还行。 1、费了大量笔墨的亭子充满了满族气息,就像一个个满清贵族穿着华丽规规矩矩的坐在那里,完全没有汉族亭子的灵动。 2,那个现代的塔是搞笑的吧,长着一副大雁塔的模样,要知道,大雁塔距今1300多年啦,还现代,哼。 3、法国人骨子里的优越感还挺强,看不上我们对于建筑规格的规定不知道我们这里是集中制政权吗? 这本书权当岔心慌吧

《藏在木头里的灵魂》读后感(三):很有趣致

看看夹在书里的小票,去年2月11号下午买的,上周才翻出来看了,遇到了合适的时间吧。上周六看完。

其实也没那么好,但是读完就是想点推荐。。。当时买的时候也是,虽然挺喜欢但是知道也没那么棒不知怎的就是想买,有点贵就没入,后来又跑了一趟没了,估计卖不掉收起来了,科科,然后路过又去了一次被摆在一楼大门口估计第二次去询问的店员特意摆的吧,科科。

译者的前言写得真好,逻辑清晰,表达流畅,一点儿也不晦涩,优秀的女建筑学者,是俺羡慕的人了。书中的彩图又一种古代的气息,但是又是通过洋人的笔法描绘,所以又透出一种仿佛漂洋过海而来的似真似幻的梦境之感,仿佛是镜中的剪影。

要说通过看这本书了解了多少细节和知识那是没有的,但是不知怎的就是感觉很有趣,很踏实,一笔一划的描绘,似乎透出了一点一滴的精进。应该说是很有趣致吧。也许是因为彩图中不知为何有一些生活之感,明明没有画出人物。也许是建筑让人产生的对使用者的想象,也许是绘画让人产生对描绘工匠的想象,所以总有些生机暗藏。

《藏在木头里的灵魂》读后感(四):木头里的工匠精神

最近一个词特别火:工匠。而且更为奇怪的是,很多人一提到工匠精神,想到的是日本。其实真正的工匠精神在中国,从我们的铜质武器、木质结构、瓷质器皿中的任何一项拿出来,就可以称之为世界奇迹。花开两朵,单表一枝。现在我们深入的剖析一下木质结构。

18世纪,发过传教士来到中国,被中国绝美的建筑迷住。从而全身心的研究起中国的木质建筑,从而写下《论中国建筑》。不过可惜的是此传道士并不出名,这本书虽然留下了,但是他却无从考证了。

中国建筑博大精深,不是一个外国人能够研究透的。就在两三百年后的今天,就算是著作等身、鹤发童颜的建筑学专家,在用这么大气的名字时,也会仔细的斟酌。所以这本书,在国内经过翻译时,换了一个更为切合的名字:《藏在木头里的灵魂——中国建筑彩绘笔记》。

这本书一共有188幅绘画,分为了上下两卷。采取了从外入内的方式来剖解中国的建筑。这本书首先介绍的是制造工具。

墨斗、手拉钻、刨子等是木工最为常用的工具,相信很多城里人根本不知道是何物。现在农村很多老木匠还在使用这些东西。我家邻居是做木工的,每逢有人盖房的时候,就是他们大展身手的时候。那时候,农村还没有水泥板,都是木头梁和椽子,更没有铝合金门窗。所以一切都是木工一点一点制作出来的。现在我一个发小在家开了一个木工厂,不过都是机械设备了,很少用这些古老的器材了。

这位传教士,虽然能够领略到建筑之美,却不能真切的领略到建筑美在何处。但是,他却能够从中读到建筑和中国政治的关系。在封建社会,中国还是分三六九等的。在建筑方面就能够体现的十分清楚。这不是体现在家里的财政状况,而是取决于政治状况。在本书最为简单例子就是照壁。

律法对住宅作出了三个方面的限制:庭院的数量、建筑的高度、长度和深度,以及屋顶的形制。这样只要看一个人的住宅是怎样的形制,就可以确定他是什么样的社会身份。但是建筑是死的,随着升迁、贬谪不能及时提现出来。所以都在照壁上了下功夫。这也就有了照壁的建筑的多样性以及上面图案的多样性。本书从上层社会、小衙门、大衙门、公府、王侯、庙门、帝王等不同等级、不同功能的照壁对比,来更直观的展现出它们在样式和大小上的不同。

这位传教士,除了从外部了解中国建筑,还从内部细致的做了了解。一般人家住宅、文人宅邸、园林内宅子、皇宫独立大殿、皇宫内独立楼阁以及这些宅子的内厅等等他都去做了详细的了解。

传教士通过对这些建筑构造、内厅的划分、装饰,家具摆放等和法国进行了细致的对比。同时通过这些构造和摆设能够读懂主人的生活习惯和政治观念,还有能够读懂主人所在地的风俗习惯、四季气温。甚至主人的品味、风尚,以及个人爱好。

中国人一直是有着木头情怀的。或许你认为那是木匠的活。其实,你看一下自己的家具,很多人在购买的时候,还是喜欢木质的,尤其是自己组装。这都是我们的情怀在引导我们去做这些事情。可以说我们的工匠精神一直都在,而且就在陪伴我们身边的“木头”里。

《藏在木头里的灵魂》读后感(五):欣赏和慨叹之外,还有其他吗

这是一本很值得好好欣赏——其实更准确地说是品味、学习——的一本关于中国古代建筑特别是明清建筑样式、种类的彩绘笔记。作者虽然不是建筑方面的专业人士,却对这一切非常感兴趣,以致于他尽可能详尽地记录下了他所能见到的那些建设工具、砖瓦墙、照壁、亭子、桥、塔以及住宅、内厅和各种各样的台,而且还饶有兴趣地对功能相同的建筑或者局部,它所具有的一种阶层、权力的区分作用进行了某些猜测分析——基于作者的身份背景,他能敏锐地发现这一点已经是难得了,更不用说无限接近于事实真相了!

由清华大学城乡规划学博士、建筑学学士范冬阳翻译的这本《藏在木头里的灵魂:中国建筑彩绘笔记》,虽然作者并没有留下名字——由此功见出他的某种籍籍无名——但他留下了自己的一本非常难得的与中国建筑有关的彩绘笔记。那些建筑工具、那些建筑样式,以及作者当年对此进行分类、建筑功能的作用等的有关描述——比如,他之所以要展示十幅照屏彩画,就是为了说明中国封建王权是如何将整个社会的地位和身份体系视觉化的;他认为,庭院的数量,建筑的高度、长度和深度,以及屋顶的形制,这三个方面的分级是与不同级别的社会地位相对应的……只要看一个人的住宅是怎样的形制,就可以确定他是什么样的社会身份——所有这些,不能不说,在相当大程度上触及到了某种本质。

或许,作者在当年欣赏中国建筑样式的时候,既是一种猎奇,也有一种急欲与自己的国人分享的心理。所以,他在“前言”中一开始就是两个问题:有必要在欧洲介绍中国建筑么?其中的知识有用吗?这两个问题当然在某种程度上可以被视作是反问,因为答案是显而易见的。作者费了如此大的功夫,虽然他一再谦虚地说,“不能在每个部分都尽情展开,就只是提供相关的专业术语,在需要详细解释的部分附上部件的简单草图……”,却掩盖不了他的某种自得与轻松,以及他的某些内心想法——他喜欢这些,以至于到了一种沉迷的程度。应该不难想见,当作者一笔一划地勾勒这些建筑细节的时候,他的内心中会是怎样的一种激动与震撼!他甚至还忍不住要将中国和汗国那些私人豪宅与权力秩序方面的联系进行一个横向对比,以便让未能身处于亚洲的中国,身临其境般看到这些建筑的法国人、欧洲人,能够拥有一种更加深刻的印象!这种类比的作用毫无疑问在感同身受方面一定能够发挥相当大的作用!

仔细察看一张张精致的彩绘图,在不能不感慨于作者的细心、细致的同时,也许不妨可以问一个或者几个问题:这些存在于本地身边已经很久了的建筑,或者局部,为什么是作者,一个来到中国的传教士,而不是某一种中国人注意到并且记录下来了呢?拥有一双敏锐的眼睛并不是一件很难的事,最担心的就是熟视无睹,根本没把这些当作一回事……以至于今天看到的以“藏在木头里的灵魂”为名的中国建筑彩绘笔记出自他人之手——但不是一个中国人!个中慨叹,可想而知。