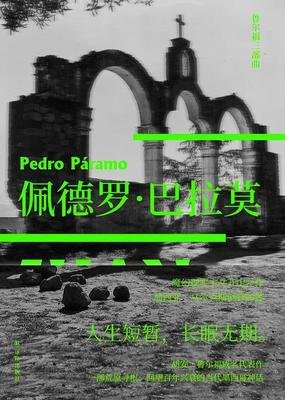

《佩德罗·巴拉莫》读后感1000字

《佩德罗·巴拉莫》是一本由[墨西哥] 胡安·鲁尔福著作,译林出版社出版的精装图书,本书定价:48.00元,页数:191,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《佩德罗·巴拉莫》读后感(一):我们终将长眠许久,趁清醒的时候令自己快乐一点

这本书的写作方式太开放太意识流了吧,吹爆。整本书的时间和空间错综复杂,死灵的叹息,活人的罪恶,以对白自叙的方式展现。一会是人一会是鬼,一会第一人称一会第三人称,过去时现在时穿插……看得是又累又爽

情感线上,一个无恶不作蔑视法规私生子遍布全村的男人,在七八十岁的时候爱上一个(差不多年龄的)女人无法自拔并且舍弃家产不问世事什么的也很顶…可以说是【霸道总裁爱上我】黄昏版了

《佩德罗·巴拉莫》读后感(二):过去的过去,聆听叙述的叙述者。

加西亚·马尔克斯影响了中国当代文学一众作家,胡安·鲁尔福影响了加西亚·马尔克斯。 《佩德罗·巴拉莫》作为鲁尔福魔幻三部曲的首部讲述“我”为完成母亲的遗愿来到科马拉,寻找在母子的生活中从未露面的父亲佩德罗·巴拉莫。村庄一片荒芜,赶驴人指引“我”来到杜薇海斯太太家。在梦境、交谈与追忆中,佩德罗的形象和村庄的前史得以浮现。佩德罗是神父都拒绝超度的恶人。 文本的杰出之处在与刻意塑造混乱,这种混乱指的是:梦境与对话交织、死亡与现实无边界、听觉感官的放大。 具体体现在小说的开头,母亲交代遗愿时提到“我”的父亲就带着一种不确定感——“他时而叫这个名字,时而又那么称呼。” 也体现在第四章借杜薇海斯之口交待前史,对话和梦境的交织,是作为叙述者的“我”同时倾听叙述,以过去的“我”明确过去的过去。

《佩德罗·巴拉莫》读后感(三):没有救赎,唯有游荡

每个人都无法获得救赎,唯有游荡在荒野上。虽然马尔克斯所作的文章里已经提到了本书涉及到时间线的混乱,但即使有了这样的预告,翻开本书时还是会在不同的片段之间逐步迷失。读完全书后不得不再按照第一遍读完预设的时间线重新进行一次梳理和阅读,仿佛才能掌握这个故事的细节。但是也正如马尔克斯所言,掌握了这本书正确的时间线对于感受本作的魅力并无太大意义,实际上凌乱的时间线,现实与过去,活人与亡灵之间的相互交叠最终构成了这部作品的魅力。

是否讲好一个故事,常常被作为评判作品好坏的标准。但是讲好一个故事并不等同于完整讲一个故事。本作作为一个好故事,不完整或许正是它魅力的一大来源。这种不完整来源于叙事的支离破碎,而这种支离破碎之下前后叙事间的蛛丝马迹构成了作品的魅力。故事从寻找佩德罗开始,作为佩德罗儿子的我是叙事的主体。究竟谁是佩德罗构成了这个故事最大的谜团。“我”在阴阳交界寻找着,我听到了不同的故事,所有的故事片段里都有佩德罗。同时故事也在时间线的不同片段发生着,现在的我和过去的“我”——佩德罗。不同的人物轮番登场,他们的讲述描绘除了一分部分的佩德罗。这个形象是残忍、暴虐、自私的。但是另一面却竟然有深情的色彩。可是这并不是佩德罗的全部,这只是他成为村庄的主人之后的形象。故事里无法告诉我们他为何被自己的父亲嫌恶。他的祖上是否曾经富有而又被挥霍一空。关于佩德罗之所以成为这样的关键信息是缺失的。

这种缺失恰好构成了全书的漂泊不定与游离感。很多人物仅仅匆匆露面,带着那一刹那的故事前来,又迅速的离开。这些人物留下的碎片只能构成某个特定时段的故事,关于故事的全貌我们始终未曾知晓。这些人物本身的经历同样只在只言片语之间显露,我们同样无从揣测他们的内心。所有的动荡最终都走向了死亡与衰败的终结。所有的人最终都难以安宁。无论生死,故事里的人物都没有具体的目标。无论贫穷还是富有,都是在捱生活,终究是飘荡在这个世界上罢了。

虚无和动荡之间,也没有人试图获得救赎。虽然神父的形象始终存在,但是神父自己都无法搞清楚向谁祈求原谅,最终也投身于现实动荡之中。所有的人和事似乎都在佩德罗接管半月庄开始滑向失控,而他自己也在一连串的死亡之后向命运低头。但是事实却是这个故事里所有的人都早已滑向死亡滑向虚无,佩德罗的出现只是轻轻的助推了一下。故事并没有具体的时间,但是通过只言片语可以感受到人口的外流。越来越多的青壮年在离开,留下的不过是老弱妇孺。曾经富饶的矿产已经见底,耕种的土地也不再富裕。不在富饶的土地加速集聚不过催生了更多人的离开。这就是一幅城市化加速进程下衰败的乡村景象,最终无论是贫农或是地主,都彻底依附在这土地上,无法转型没有救赎。

这是一个精彩的故事,因为不完整的人也因为四处飘离的灵魂。

《佩德罗·巴拉莫》读后感(四):沉浸在鲁尔福的魔幻世界

读罢“鲁尔福三部曲”,感觉这一部《佩德罗·巴拉莫》绝对可以算是鲁尔福的代表作,至于它代表着“拉美文学巅峰”这一说法也的确名副其实。如果你只有时间读一部鲁尔福的作品,那就读这本吧。

有朋友说他读了三部曲中的《燃烧的原野》这部,但并未感觉有魔幻的色彩。我也有这样的感觉,“原野”这部还是非常写实地展现了墨西哥农村的景象。但是鲁尔福之后创作的《佩德罗·巴拉莫》则将魔幻手法发挥得淋漓尽致。在这部作品里,现实与梦境、人与鬼之间的界限已经模糊不清。搭配上鲁尔福跳跃性较强的闪回手法,让读者感觉一会儿人间,一会儿地狱;一会儿现在,一会儿过去;一会儿这个人在说话,下一秒又变了视角。所以说这并不是一本可以让你读得很爽很顺畅的作品,你需要停下来思考,需要反刍倒嚼。对于那些读惯了爽文的读者来说一开始可能是困难的。

但是坚持下去,坚持下去你就会发现鲁尔福笔下的墨西哥世界有多奇妙。毕竟这是一部得到了马尔克斯和博尔赫斯盛赞的作品,值得你去花些时间。本书一开始是一个男人的母亲去世,她去世前留下遗言让男人去一个叫“科马拉”的地方找他的父亲——佩德罗·巴拉莫。男人在过去很长一段时间之后才遵从了母亲的遗愿,找到了这个地方,到处询问村民有关他父亲的信息。然而事情从此变得诡异起来。某一天他突然“发现自己孤身一人站立在空荡荡的街上。家家户户的窗口都是敞开的,硬邦邦的草茎从窗口探出头来,围墙的墙皮脱落,露出干燥疏松的土坯”。他这才意识到跟自己对话的那些所谓的“人”其实都是鬼魂。然后他从它们那里了解到了佩德罗·巴拉莫欺男霸女的卑劣行径以及最后孤单凄惨的死亡……

我看到有人对这部作品进行了深层次的拆解挖掘,将科马拉这个村子的悲剧延伸到整个墨西哥的悲剧,而造成这个悲剧的罪魁祸首是西班牙殖民主义。从而分析鲁尔福的作品实际上是在影射并抨击殖民主义和霸权主义。但是我更倾向于用“本体论”的观点来欣赏鲁尔福的作品。他的文字、句子、段落都是那么的有识别度,他笔下阴险狡诈却又为了亲人的逝去而渐渐倒下的佩德罗·巴拉莫的形象,都值得我们一读再读。就让我们单纯地迷失在鲁尔福的魔幻世界里吧。

“时间仿佛在倒流。我又看到星星和月亮贴在一起,云彩在四散飘开,成群的乌鸫,接着是天色尚明的黄昏。